※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.40>

2|無脊椎動物

無脊椎動物は,脊椎動物よりもはるかに種類が多く,からだのつくりもさまざまである。たとえば,小学校で学んだ昆虫❶や,イカや貝などは無脊椎動物である。これらの動物も,脊椎動物の分類と同じように,からだのつくりをもとに分類されている。

1 節足動物

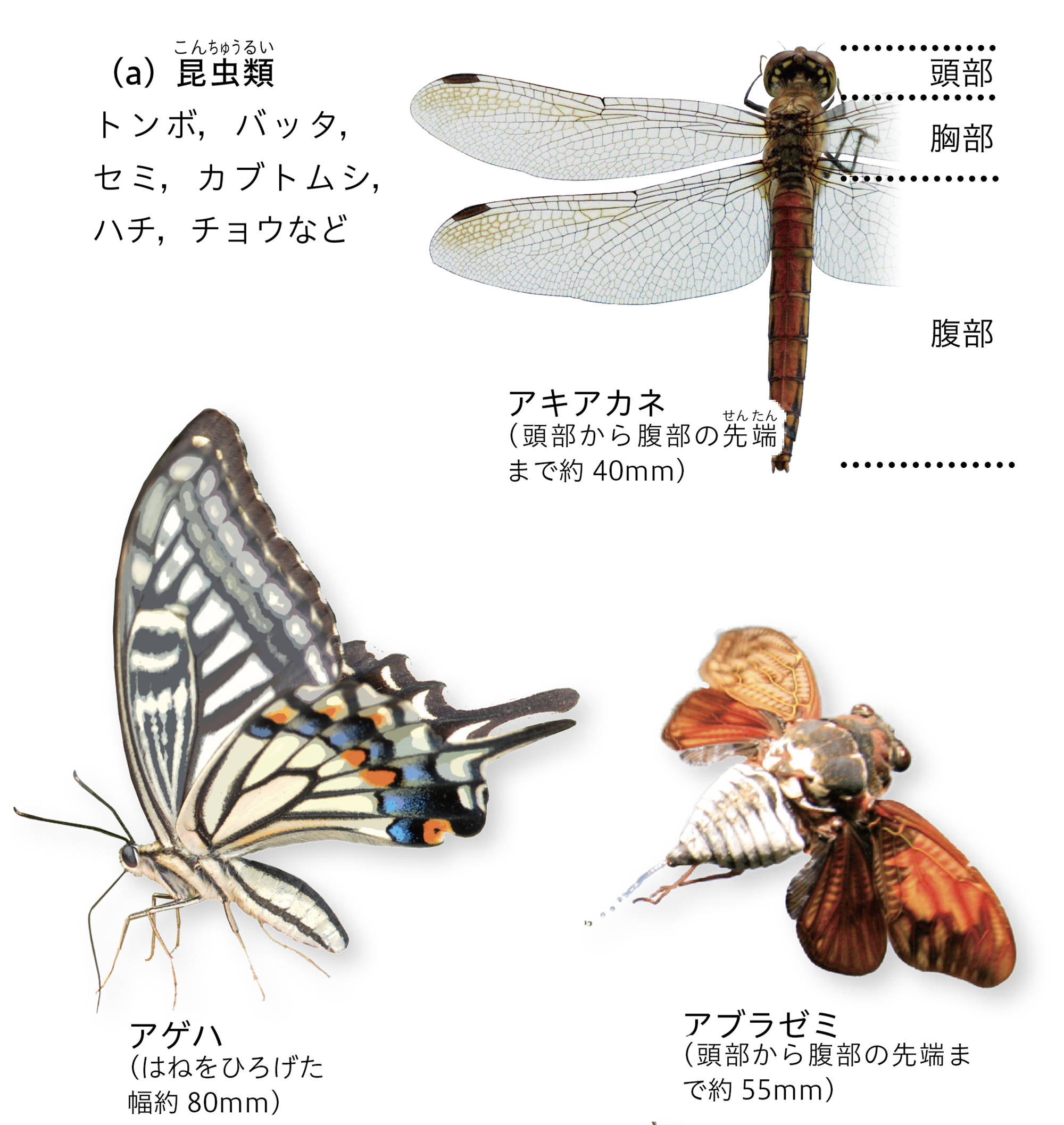

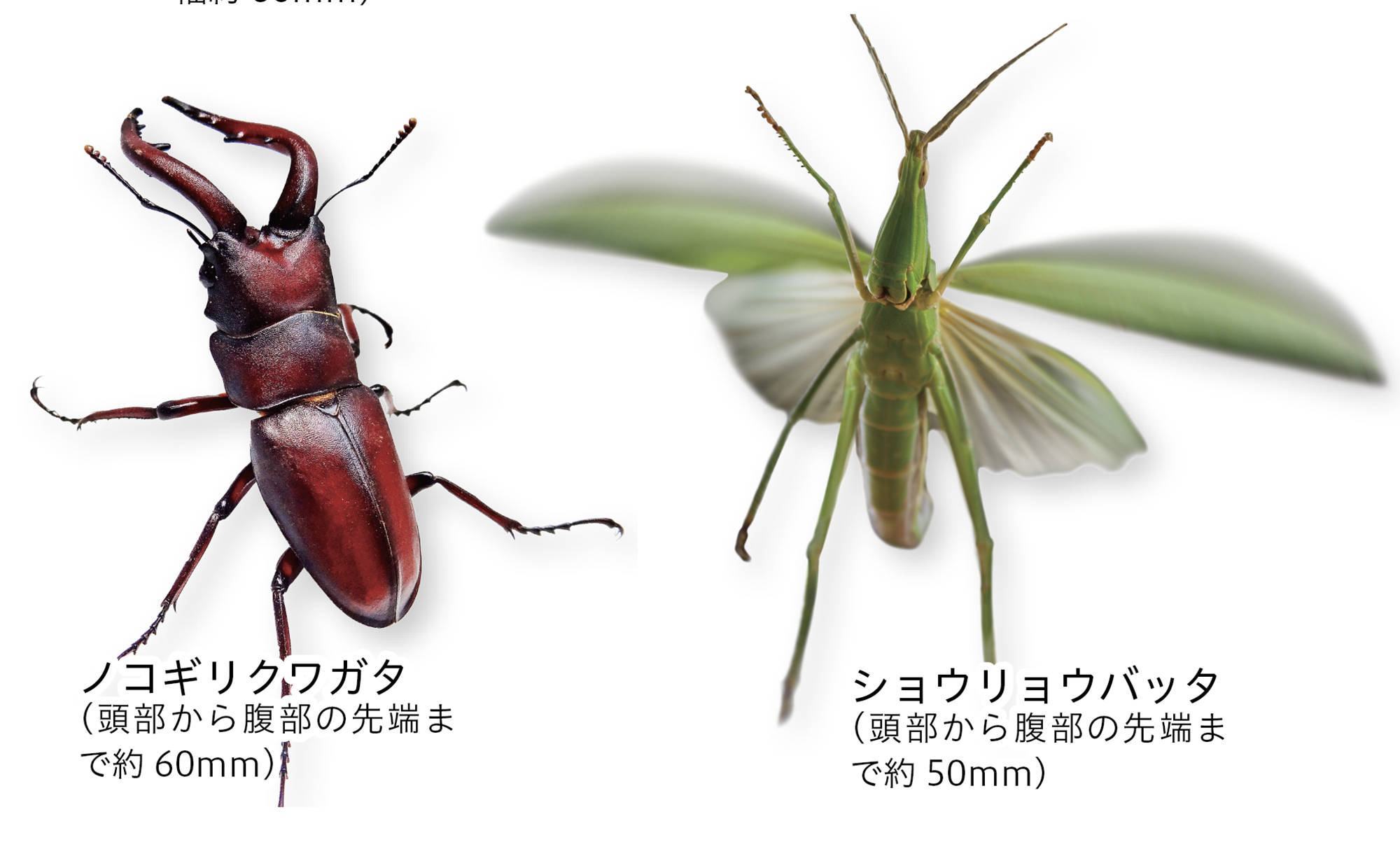

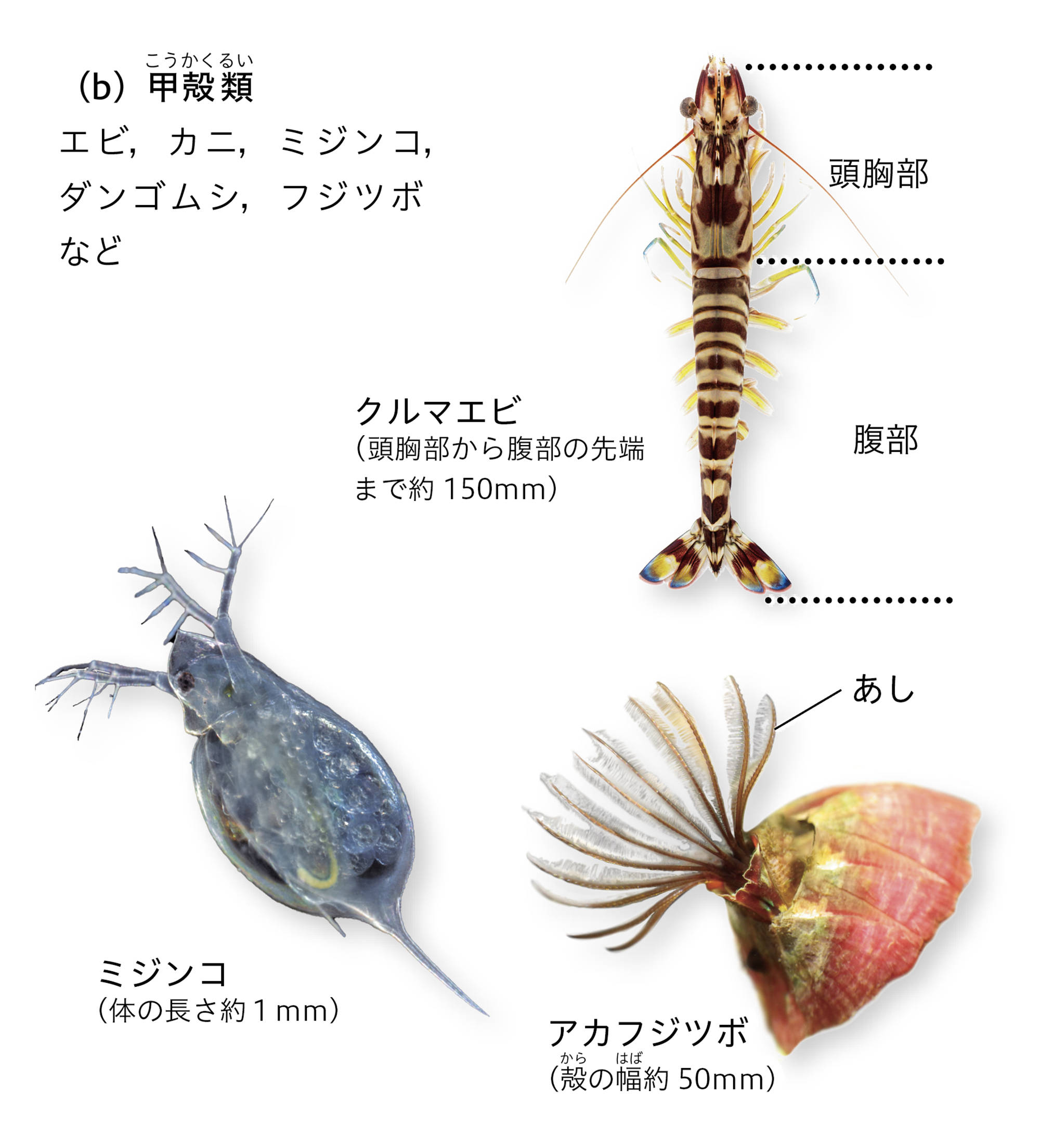

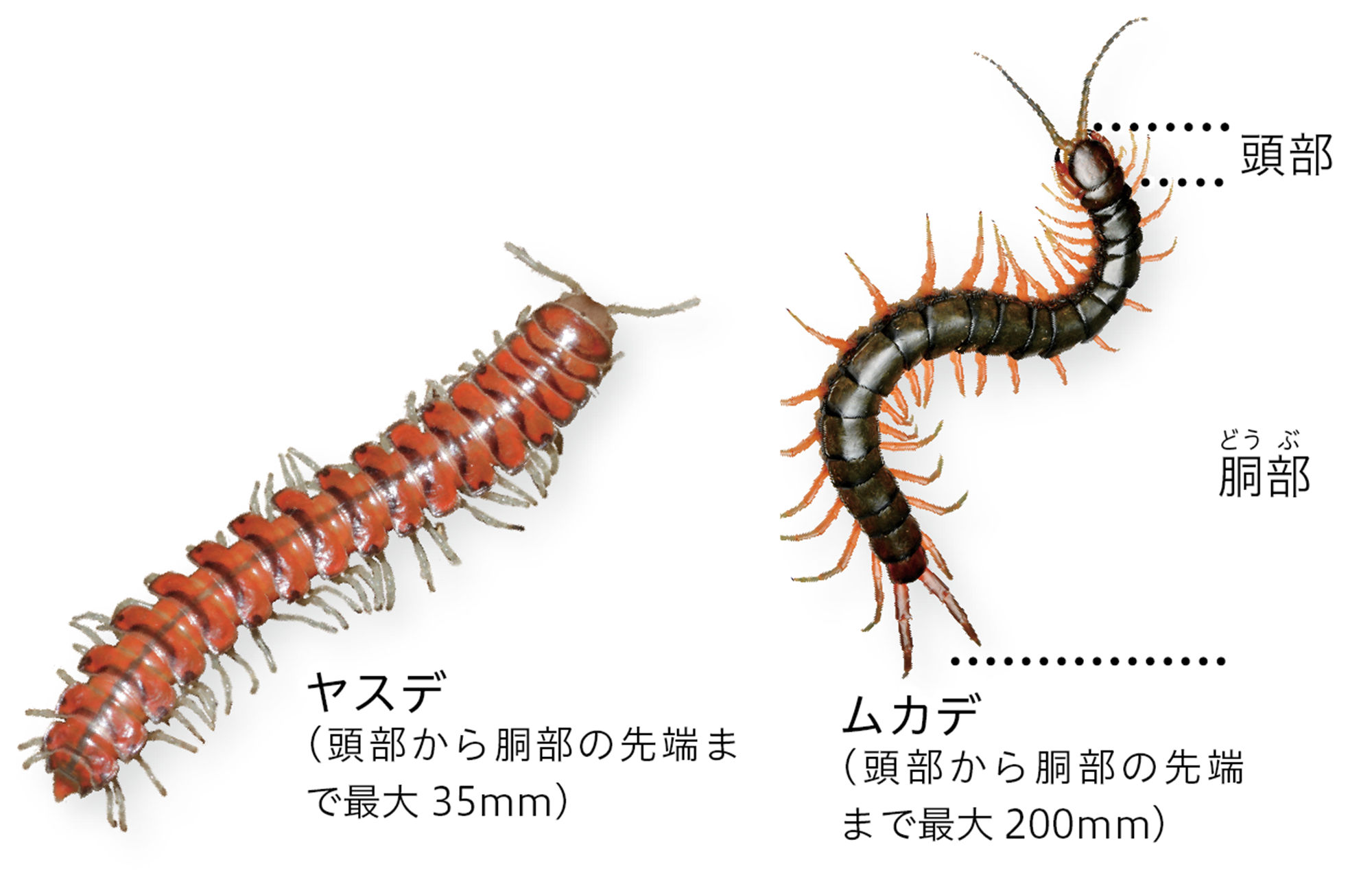

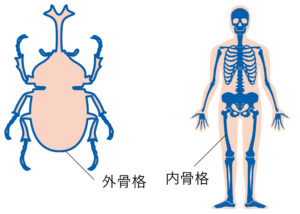

昆虫のからだを観察すると,胴体やあしがかたい殻におおわれていることがわかる。このからだをおおう殻を【外骨格】❷といい,外骨格には節がある。外骨格をもち,からだに節のある動物をまとめて【節足動物】という❸(図4)。

2 節足動物の分類

節足動物は,からだのつくりによって,【昆虫類】や【甲殻類】などのグループに分けられる。トンボ,バッタ,カブトムシなどは昆虫類で,エビやカニなどは甲殻類である。

❶ 昆虫の成体のからだは,頭部,胸部,腹部に分かれていて3対(6本)のあしがある。

❷ からだを支えるはたらきのある,かたい部分を骨格という。節足動物は,からだの外側にかたい外骨格をもつ。外骨格に対して,脊椎動物のように,骨格がからだの中にある場合,これを内骨格という。

❸ 節足動物には,昆虫類や甲殻類以外にも,クモのなかまやムカデのなかまなどがある。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.41>

3 軟体動物

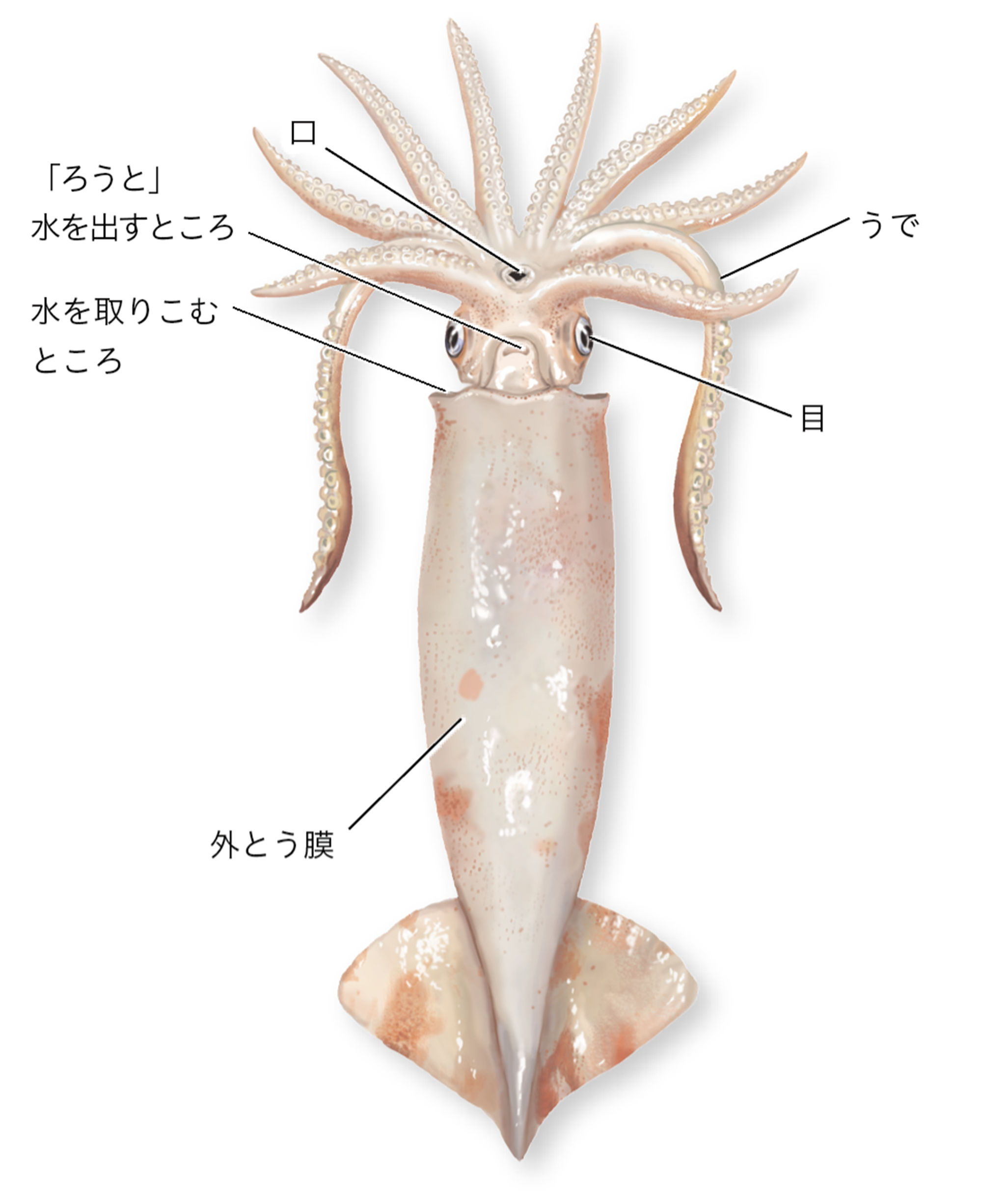

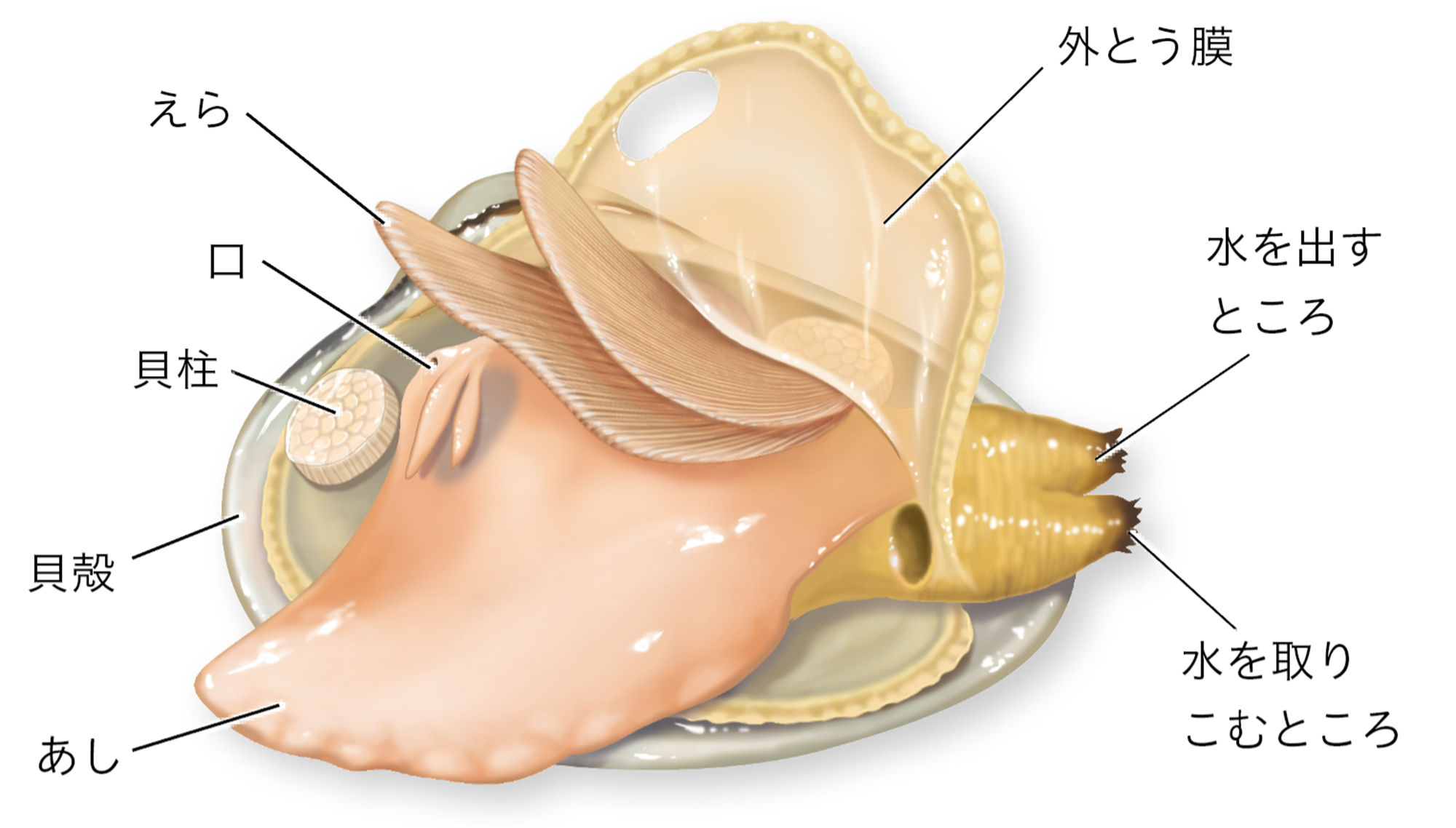

イカやタコのからだを観察すると,内臓と,それをおおう外とう膜というつくりが見られる。また,からだには背骨や節はない(図5(a))。二枚貝や巻貝などは,イカやタコとは異なって見えるが,背骨や節がなく,内臓を外とう膜がおおっているという共通点がある(図5(b))。

このように,イカ,タコ,貝などは共通した特徴をもち,このグループをまとめて軟体動物という。ほとんどの軟体動物は,水中,特に海水中に多くすんでいる。

「外とう」は漢字で「外套」と書き,マントの意味である。貝の場合は,外とう膜の表面をさらに貝殻がおおっている。

図5 軟体動物のからだの特徴

4 そのほかの無脊椎動物

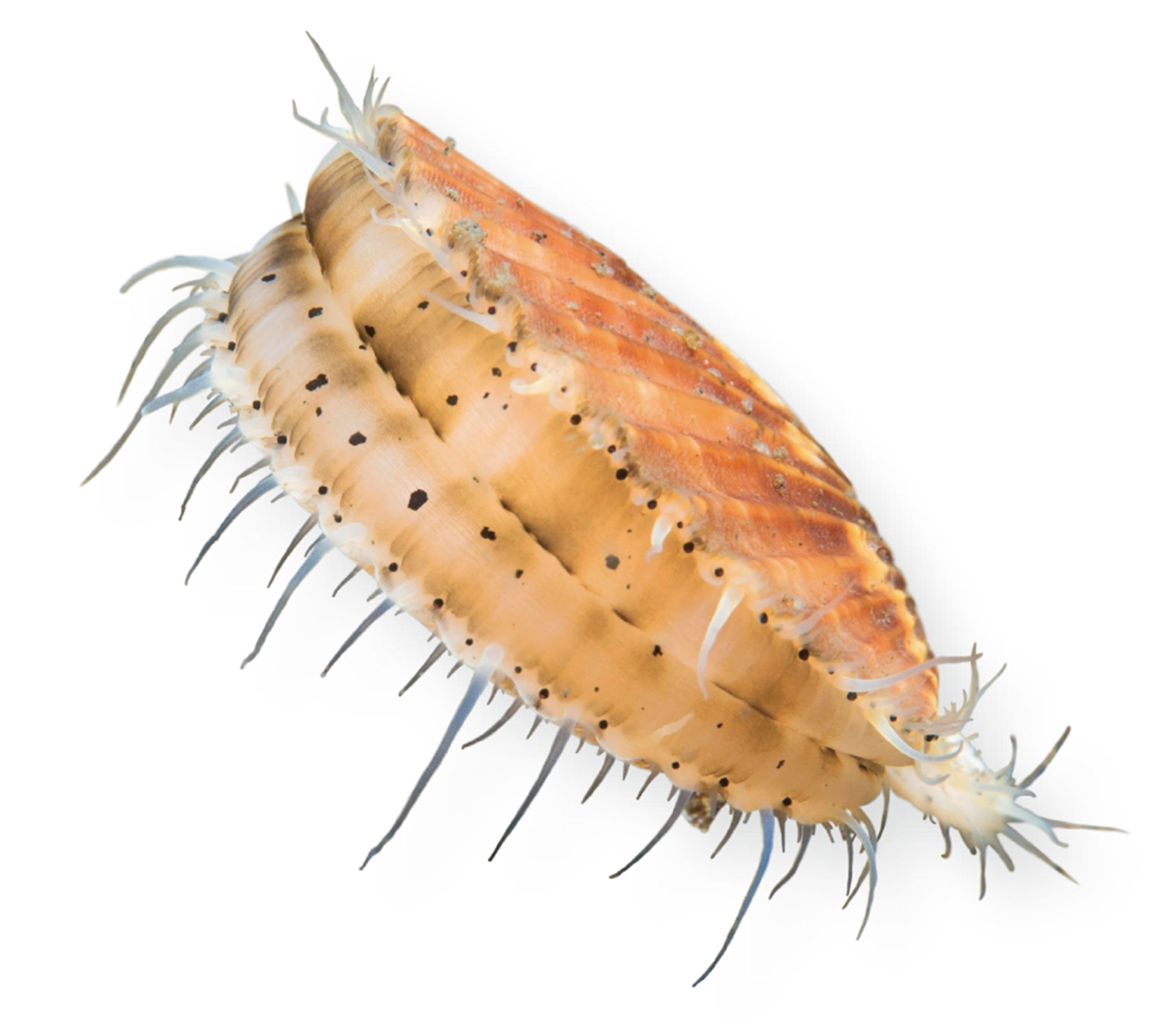

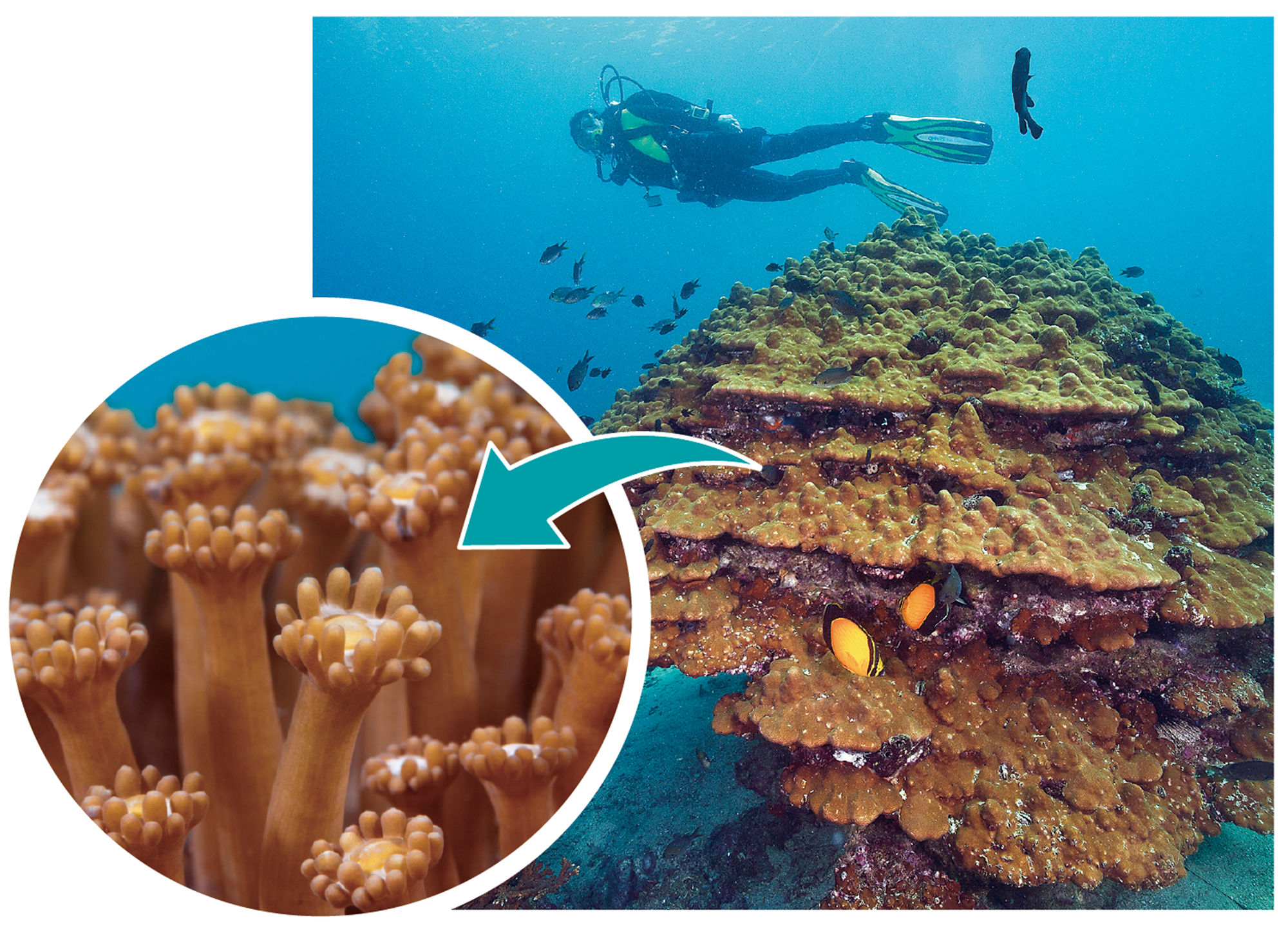

節足動物や軟体動物のほかにも,無脊椎動物にはたくさんのグループがある。海中をただよっているクラゲ,ウニやヒトデ,ミミズのほか(図6),枝を広げたように見えるサンゴ(p.219)なども無脊椎動物である。

これらの動物の大部分は,水中,特に海水中に多くすんでいて,からだのしくみも生活のしかたもさまざまである。ただ,ほかの生物がつくり出した養分を食べて生きるという動物としての特徴は共通している。

図6 そのほかの無脊椎動物

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.219>

資料 いろいろな軟体動物

イカ,タコが同じグループなのはわかりますけど,貝もそうなんですね。すがたがずいぶんちがいますね。

オウムガイは,貝殻をもち,からだにはイカ のようにたくさんのうでがあります。また,外とう膜をもちます。イカ,ここで紹介した巻き貝や二枚貝,オウムガイには共通点が多く,いずれも,軟体動物というグループに分類されています。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.219>

資料 自ら動きまわることのない無脊椎動物

ホヤやサンゴ,カイメンは,一生のほとんどを岩などにくっついてすごし,自ら動きまわることがないため,一見すると動物ではないように思えます。

しかし,これらは海中の養分を取りこんで生命を維持し,卵でふえる動物です。

無脊椎動物の種類は多く,その特徴もさまざまです。(a)(b)のような種類もいます。

ニュース

- 【高校生たちの研究から,海にもクラゲにもやさしいクラゲ予防クリーム開発】 2023年3月1日愛媛県大洲市にある長浜高校は,校内に水族館を有する全国でも珍しい高校です。その水族館を企画・運営する水族館部の部員が飼育生物を観察する中で,「カクレクマノミはなぜ,刺胞動物であるイソギンチャクに刺されないのか?」という素朴な疑問が生まれました。 部員たちの10年近い研究の末,2017年,ついに「カクレクマノミがまとうマグネシウムイオンの効果により,クマノミはイソギンチャクに刺されない」という大発見がなされます。 さらにその発見から“駆除ではなく危険を緩和して海洋生物との共存を目指す”という,生き物にも環境にもやさしいクラゲ予防クリーム開発がスタート。2021年4月,クラゲ予防UVクリームとして発売されました。 もと記事リンク

- 【絶滅したはずの昆虫,60年ぶりに再発見される!!】 2023年3月1日「キイロネクイハムシ」という昆虫をご存じでしょうか。水の中に生える水生植物を食べ,一生を水の中で過ごす,体長4mmほどの小さな虫です。1962年の記録が最後で,すでに絶滅したと考えられていました。 しかしこのたび,琵琶湖周辺でキイロネクイハムシが60年ぶりに再発見されました。小さな虫なので発見者の加藤真教授も現地では気付かず,別の実験のために研究室に持ち帰った水草の中にいるのを発見したとのこと。系統分析により,アジアやヨーロッパの種とは明らかに異なり,中国の近縁種に近い種であることも分かりました。 系統分析を担当した曽田貞滋教授は,加藤教授とは学部時代からの同期であり友人で,加藤教授が「60年ぶりの大発見を『真っ先に自慢しに行きたい』と思える相手」だったそう。論文は二人の共著として発表されました。 もと記事リンク 論文

- 【4歳の少年が見つけたヨコエビ,なんと新種だった!】 2023年3月1日少年が4歳の時のこと。父子で釣りに行ったところ,全然魚が釣れなかったため,タモ網で岸壁にくっついている生物を探していました。その時,少年が「なんかおるよ!」と見つけたのが,体長わずか4ミリほどの真っ赤な生物でした。 インターネットでどれだけ探しても同じ生き物が見つからず,最終的に大阪市立自然史博物館の研究員によりその生物は新種であることが判明。「チゴケスベスベヨコエビ」として論文発表されました。 なお,少年の父親がそのことをTwitterに投稿し,「1いいね1円でなんでも欲しいものを買ってやろうと思います」と書くと,小さな子供の大発見に50万件を超える「いいね」が集まりました。お父さんのお財布,だいぶピンチです。 もと記事リンク 論文

- 【世界で唯一,温泉に生息する貝 約60年ぶりの再発見!!】 2023年3月1日「日本一のおんせん県」をうたう大分県の温泉の中心・別府市で,市街地化され絶滅したと思われていた生物が約60年ぶりに再発見されました。 再発見されたのは,「オンセンゴマツボ(オンセンミズゴマツボ)」という4mmほどの巻貝で,この貝は世界で唯一,温泉の中で生息するというユニークな特徴をもちます。別府市内では生息する水路が暗渠化されるなどの影響で絶滅し,地球上に残る生息地はあと2か所のみ(すべて大分県内)とされてきましたが,今回別府市内の住宅地の中の「溝」でひっそりと生き延びているのが発見されました。発見したNPO法人 北九州・魚部では,今後,未知な部分の多いオンセンゴマツボの生態や分類の研究を進めるとともに,地域住民の生活の中に生息するこの貴重な生物と共生する道を探るとのことです。 もと記事リンク 論文

- 【体が分岐する新種の生物「キングギドラシリス」を発見】 2023年3月1日ヒトをはじめ,多くの生物は左右相称の体制をもっています。左右相称な生物は,発生過程で頭から尾に向かう軸ができ,通常この軸は分岐しません。しかし,環形生物のシリス科では,頭が一つで体軸が分岐し複数の尾部をもつ生物がこれまでに2種知られていました。 今回,新潟県佐渡ヶ島の海での潜水調査で,体軸が分岐しているシリス科の新種の生物が発見され,怪獣・キングギドラにちなんでキングギドラシリスRamisyllis. kingghidorahiと命名されました。キングギドラシリスはカイメンの体内に生息し,途中から幾度も枝分かれする体を宿主の体内にめぐらせています。 なぜこのような生物学の常識を逸脱した姿をしているかは謎に包まれていますが,カイメンから効率よく栄養を吸収したり,分岐した体の一部を切り離して繁殖を行ったりするなどの適応ではないかと考えられています。 もと記事リンク 論文

- 【翅を落とす女王アリ ウエディングドレスを脱ぐよう? それとも……】 2023年3月1日ベランダのネットによじ登る1匹のアリ。ふいにもがくような動作とともに,その背からキラキラと透明な翅が落ちていく――。30秒ほどの動画がSNSで話題になっています。 動画を撮影したのは,シルバーアクセサリー作家のマッツォさん。結婚飛行を終えた女王アリだと気づき,とっさにスマホを向けたそうです。専門家に確認したところ,動画の「彼女」は,クサアリのなかまだろうということが分かりました。クサアリはゼロから巣を作るのではなく,女王が単身で他のアリの巣に忍び込んで巣を乗っ取る「社会寄生」をするアリです。ただし,乗っ取りの成功率はかなり低いと考えられているとのこと。 ウエディングドレスを脱ぐよう,とも重ねたくなる美しい動画ですが,生き抜くだけでも厳しい世界への第一歩と思うと,また違って見えてくるかもしれません。 もと記事リンク

- 【カエルに食べられてもお尻の穴から生きて脱出する昆虫を発見】 2023年3月1日水田などに生息する5ミリほどの昆虫の一種・マメガムシは、カエルに捕食されても消化管を生きて通過し、さらにカエルのお尻の穴(総排出腔)から生きたまま無事に脱出することを,神戸大学の杉浦真治准教授が発見しました。 昆虫は,ほかの動物に捕食されないよう, 様々な逃避・防衛行動をとることが知られています。また,まずい味などをもち,捕食されても吐き出されることで身を守る昆虫もいます。 しかしマメガムシは「捕食されたら腸の内容物を掻き分けて,早く排出されることで身を守る」という行動をもつことがわかりました。カエルの排便を腸内から促している可能性もあり,このような行動をもつ生物は,これまで知られていないそうです。 もと記事リンク

- 【蝗害をもたらすサバクトビバッタ その特異な繁殖行動を解明!】 2023年3月1日西アフリカからインドにかけて生息するサバクトビバッタは,時に空を覆い尽くすほどの大群となってあらゆる植物を食べ尽くしながら移動する「蝗害」を引き起こす昆虫です。 甚大な農業被害や飢餓を引き起こすものの,成虫が非常に長距離を飛ぶことなどから,その生態はよく分かっていません。 今回,大集団を作る群生相のサバクトビバッタの集団では,オスとメスがほぼ別々の集団で成長して,メスが成熟するとオスの集団に合流して交尾し,ペアになったまま夜間一斉に産卵を行うということが明らかになりました。この発見は,効率的なバッタ防除に活かされることが期待されています。 論文の著者は「バッタ博士」の名で知られる前野ウルド浩太郎博士。「ウルド」はモーリタニアのサバクトビバッタ研究所の所長・ババ氏より授かったミドルネームで,この名前で論文を書いています。 もと記事リンク 論文

- 【頭部を自ら切断し,胴体を再生 ウミウシの驚異の能力:奈良女子大学】 2023年3月1日ウミウシの仲間「嚢舌類」(のうぜつるい)のコノハミドリガイとクロミドリガイの2種において,非常に大規模な自切(じせつ)・再生現象が発見されました。複数の個体において,首元から自切し,心臓を含む全身の8割以上を切り離した頭部のみの姿になった後,ほとんど元通りに全身を再生することに成功したのです。 このような能力をもつ進化的意義はまだ分かっていませんが,体内の寄生虫を排除するためではないかと推測されています。 もと記事リンク 論文

- 【水産庁と日本いか連合がコラボ! 「イカペディア」計画,始動】 2023年3月1日イカについてもっとみんなに知ってほしい,そんな熱い思いで活動している組織「日本いか連合」の「いか伝道師」たちが,水産庁とコラボ! 水産庁公式ブログ内に「イカペディア」というコーナーが誕生しました。現在は「イカ図鑑」と「イカと言葉」のカテゴリーのみですが,これからどんどんコンテンツを増やし,イカの情報がギュッと詰まったイカ総合案内所的なサイトを目指すとのこと。「イカ」の文字がゲシュタルト崩壊してくる「イカづくし」な記事の数々,味わってみてはいかがでしょうか。 もと記事リンク イカペディア

- 【カブトムシの幼虫はどうやって穴を掘るのか? 阪大が世界初の解明】 2023年3月1日カブトムシの幼虫は,一見すると土の中で穴を掘るのに適しているとはいえない姿をしています。ずんぐり太く,先端部が丸く,細く短い脚しかもたない幼虫は,どのようにして地面を掘り進むのでしょうか。 そこで,地中を疑似的に再現した装置に幼虫を入れて観察したところ,柔らかい土ではミミズのような蠕動運動で進み,固い土では「連続的にでんぐり返りをする」ような回転運動によって進むという,予想外の結果が判明しました。土木分野などでの活用につながる可能性もありますが,研究チームは「それよりも,多くのカブトムシファンの子供たちが,より,生き物に興味を持ち,しかも,自分でも面白い発見ができるかもしれない,と希望を持つことの価値の方が,はるかに高いと思います」とコメントしています。 もと記事リンク 論文

- 【霞ヶ浦に浮かぶ「沼のナタデココ」を食べてみた】 2023年3月1日茨城県の南東部に広がる霞ヶ浦の湖面に浮かぶ謎のナタデココのような塊…その正体は,「オオマリコケムシ」の群体でした。 オオマリコケムシは「外肛動物門」の生物で,北アメリカ原産の外来種。1.5ミリほどの個体が寒天のような物質を分泌して集まり,群体を作ります。記事に出てくるのは25センチほどですが,時には直径60センチほどにもなるのだとか。 そんなオオマリコケムシ,どんな味がするのでしょう? とりあえず茹でただけで食べてみた画像についているキャプションは「霞ヶ浦ゼリー」。果たしておいしく食べることはできたのでしょうか。実感のこもった動画付きの記事です。 もと記事リンク