※このウェブページは中学校理科2年の学習内容です。<2年p.108>

2|血液の循環

1 心臓と血管

細胞が生命を維持するためには水が必要である。植物の場合,水とともにからだ中に養分を運ぶはたらきに維管束が関わっていた。動物の場合は血管と血液が関わっている。

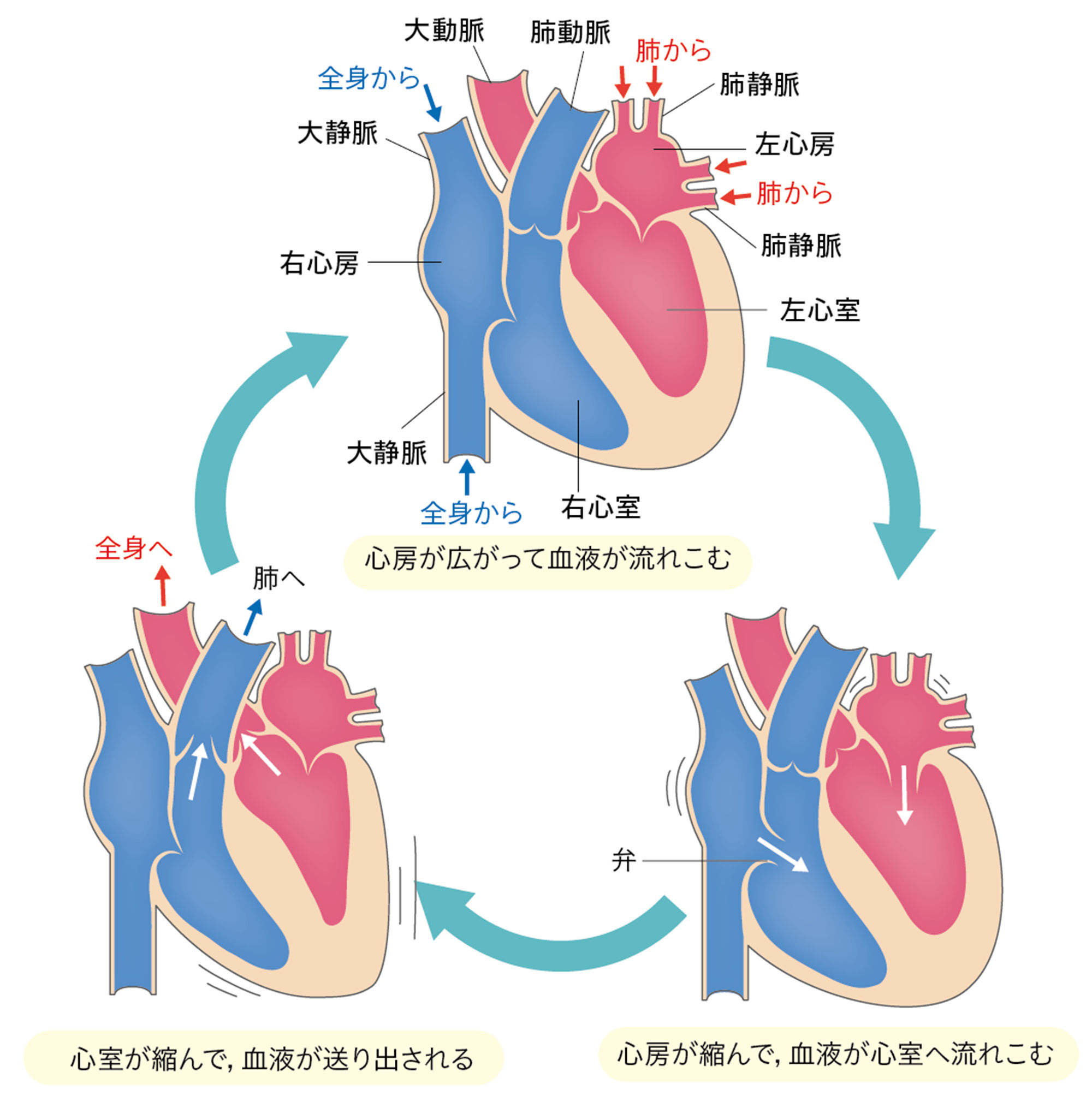

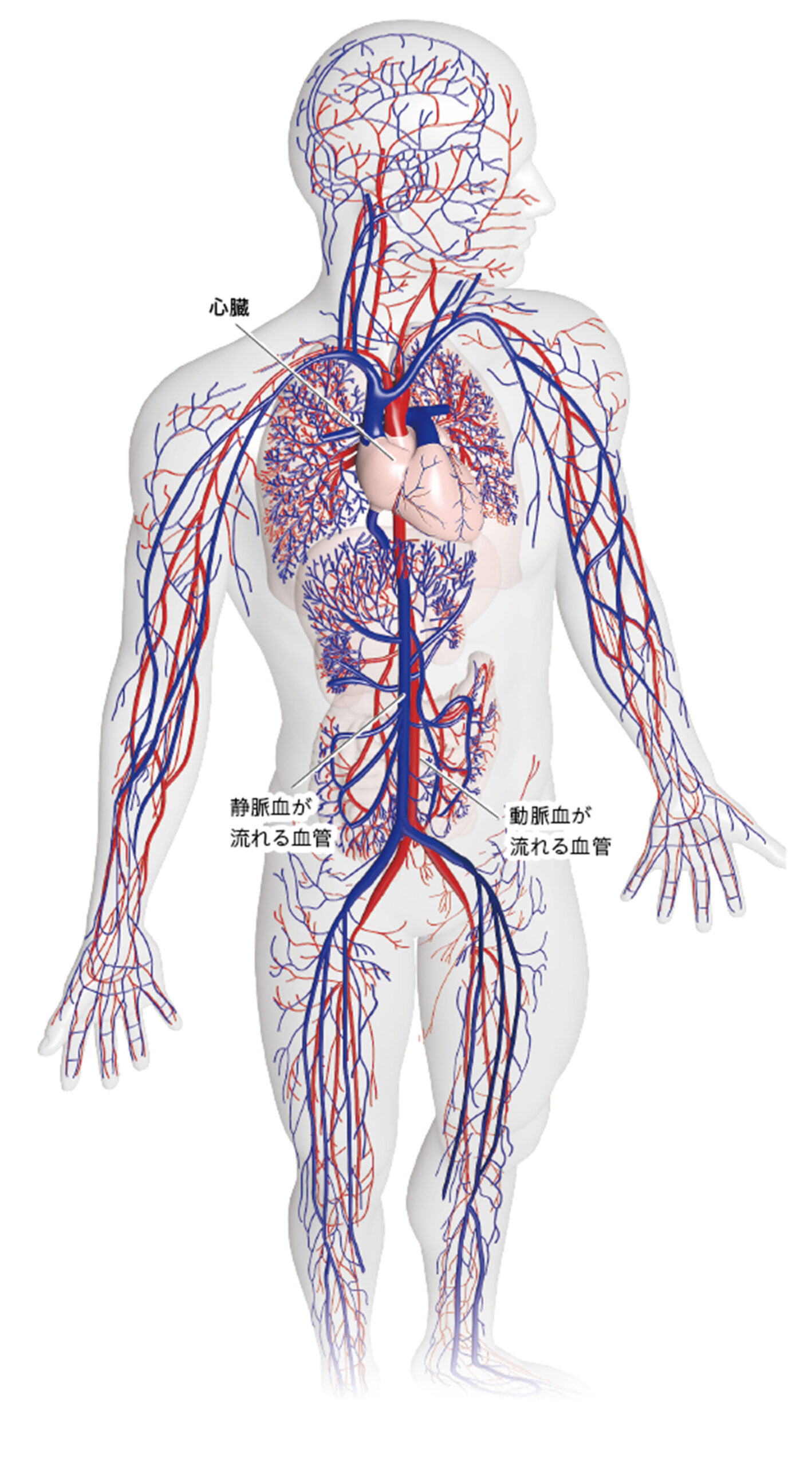

激しい運動をすると胸に鼓動を感じるのは,【心臓】がさかんに拍動する(心臓が縮んだりゆるんだりする)からである(図12)。心臓は血液を送り出すはたらきをもつ器官であり,非常にじょうぶな筋肉でできていて,4つの部屋に分かれる。この筋肉が周期的に縮んだりゆるんだりをくり返すことで,心臓は,全身にはりめぐらされた血管(図13)に血液を送り出すポンプとしてはたらく。

※このウェブページは中学校理科2年の学習内容です。<2年p.109>

2 動脈と静脈

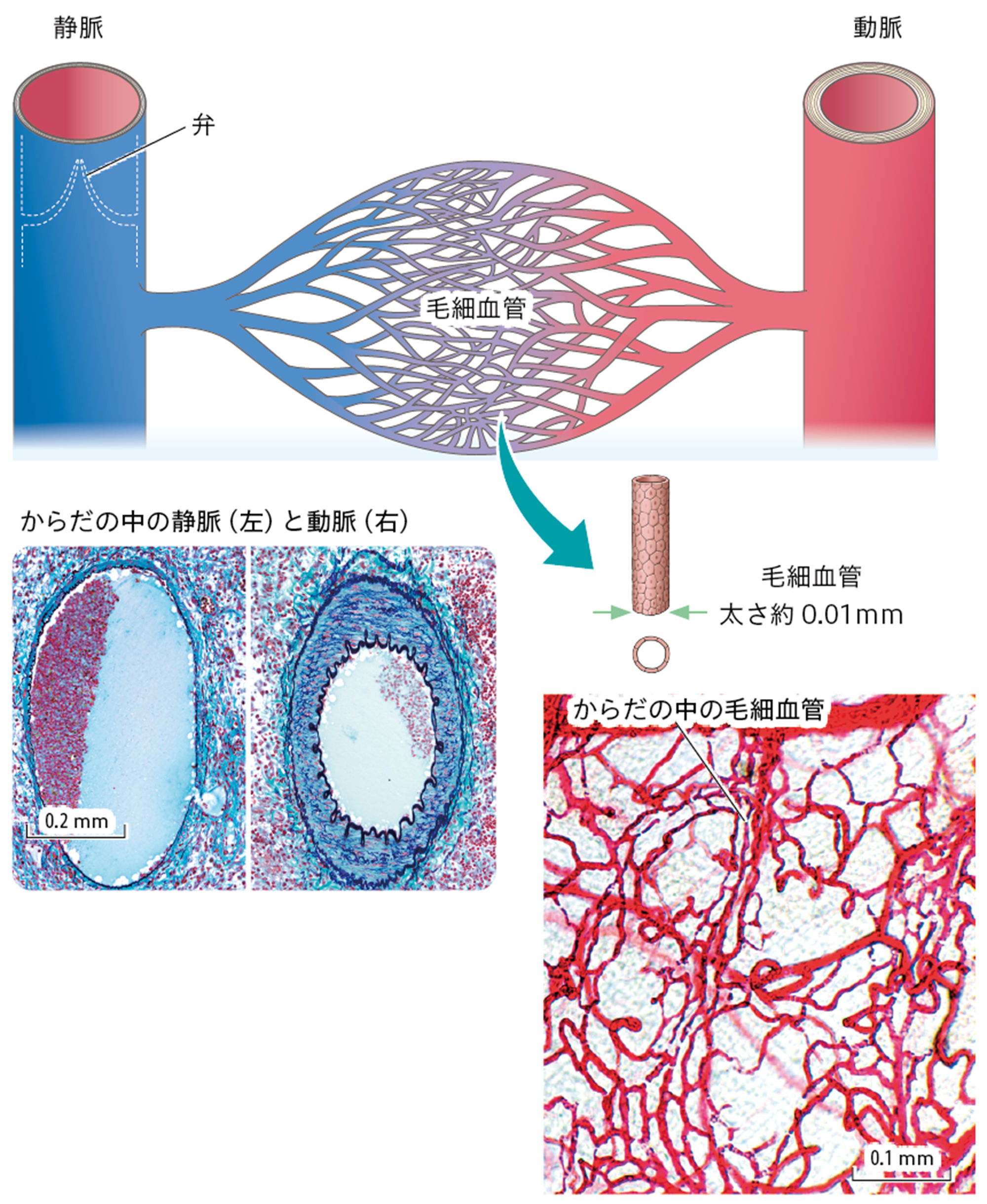

心臓から送り出された血液が通る血管を動脈,心臓にもどる血液が通る血管を静脈という。心臓から出た大動脈は枝分かれをくり返しながらしだいに細くなり,器官やからだの末端では,非常に細い毛細血管になる(図14)。毛細血管を過ぎると,血管は静脈として集まりながらしだいに太くなり,大静脈となって心臓にもどる。

3 循環系

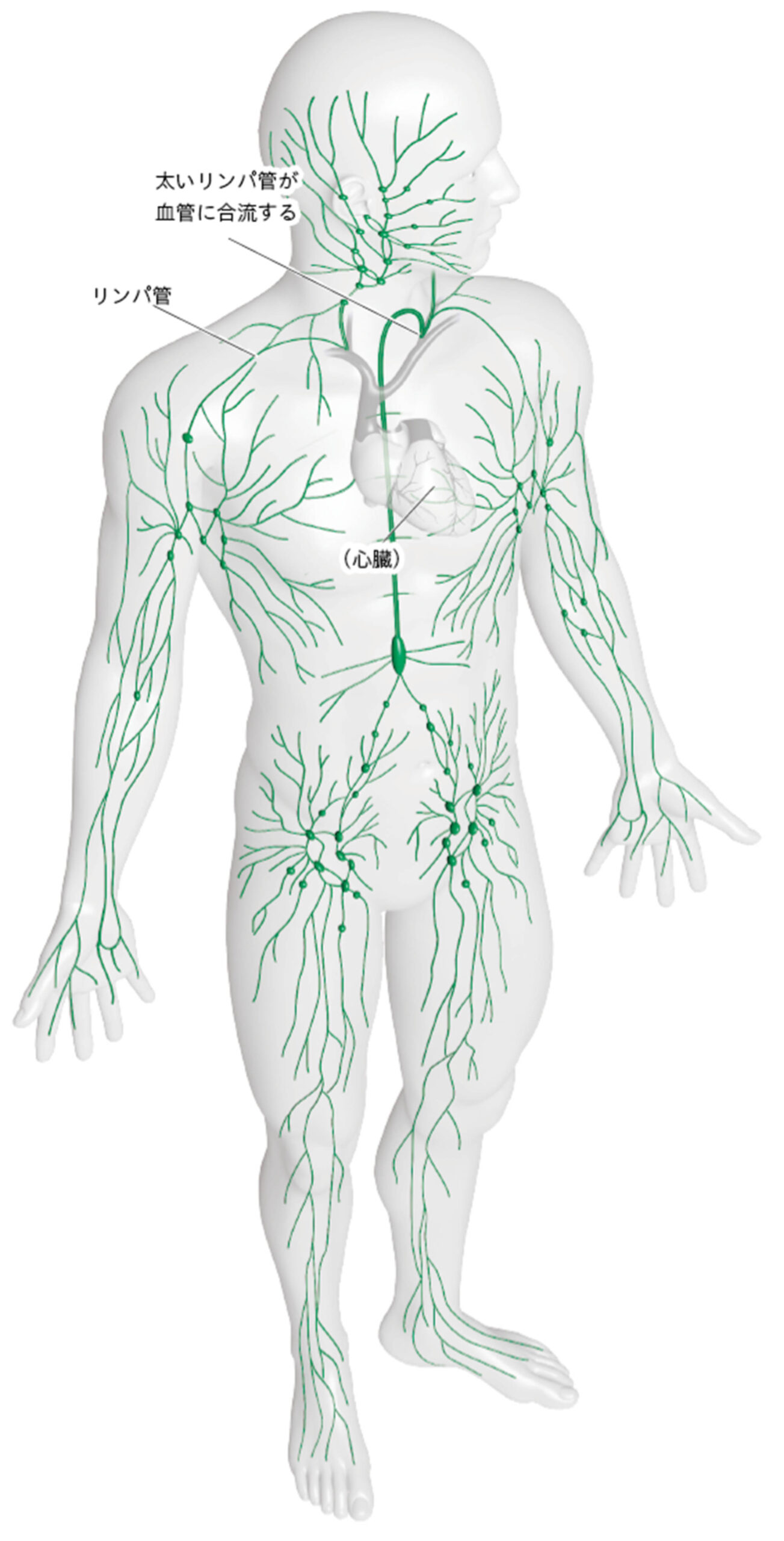

血管と同じように全身にはりめぐらされているつくりにはリンパ管もあり(図15),リンパ管にはリンパ液が流れている。心臓や血管,血液,リンパ管,リンパ液をまとめて循環系という。

※このウェブページは中学校理科2年の学習内容です。<2年p.110>

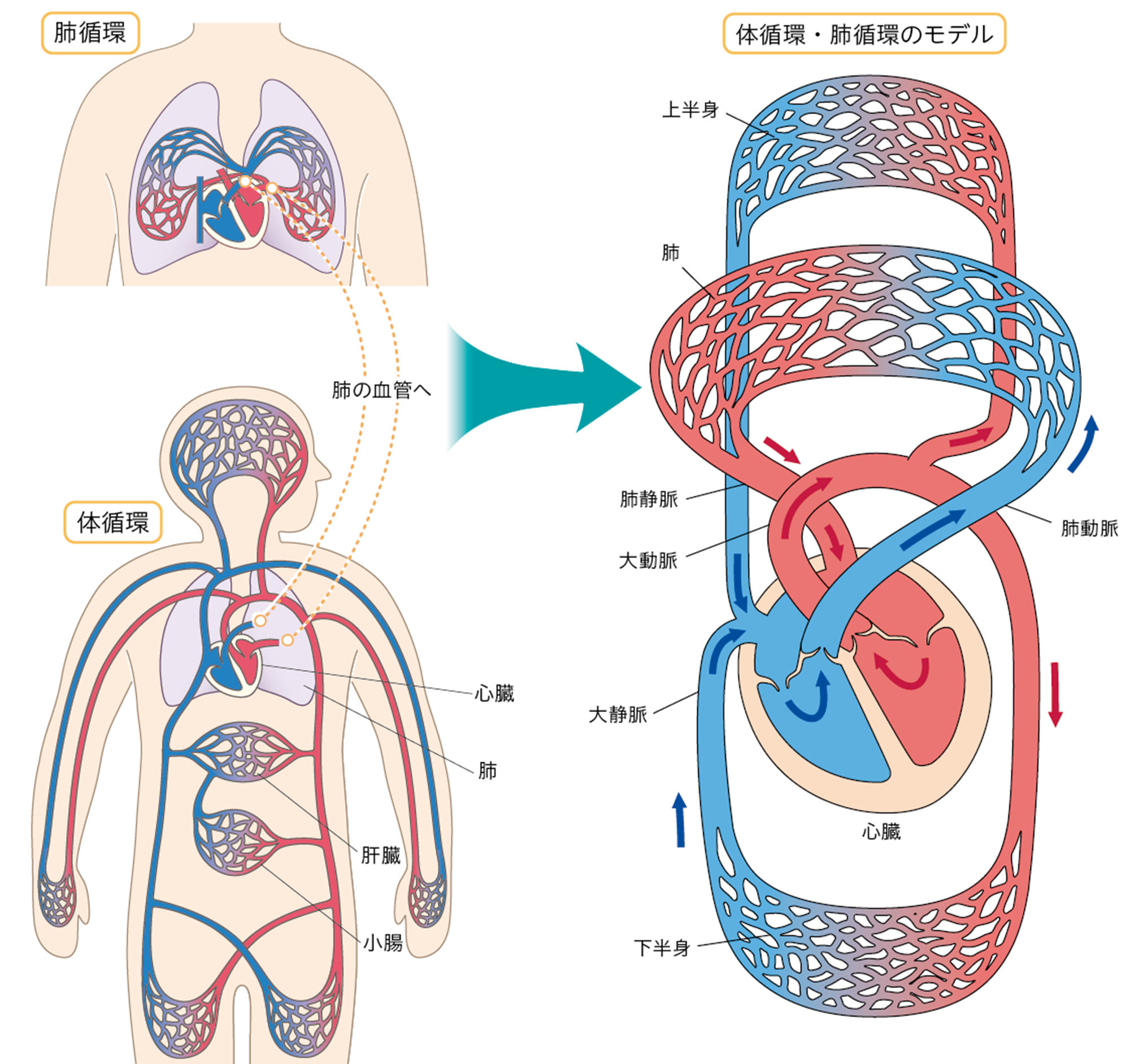

4 体循環と肺循環

血液の循環する道すじは,心臓を中心に2つに分かれる(図17)。1つは,心臓から出て,肺以外の全身をめぐって心臓にもどる【体循環】である。体循環では養分や酸素などが血液によってからだの細胞に運ばれる。そして,細胞から二酸化炭素などを受け取った血液(静脈血)は心臓にもどってくる。

もう1つは,心臓から出て肺をめぐって心臓にもどる【肺循環】である。肺循環では,体循環をへて酸素が少なくなった血液が肺に送りこまれ,酸素をたっぷりとふくんだ血液(動脈血)となって心臓にもどってくる。

静脈には静脈血が流れる,動脈には動脈血が流れる,と覚えればいいのかな?

あれ?肺動脈と肺静脈はあてはまらないね。

まちがいやすいので注意しましょう。心臓から出ていく血液が流れるのが「動脈」,もどる血液が流れるのが「静脈」です。酸素を多くふくむのが「動脈血」,二酸化炭素を多くふくむのが「静脈血」です。

※このウェブページは中学校理科2年の学習内容です。<2年p.258>

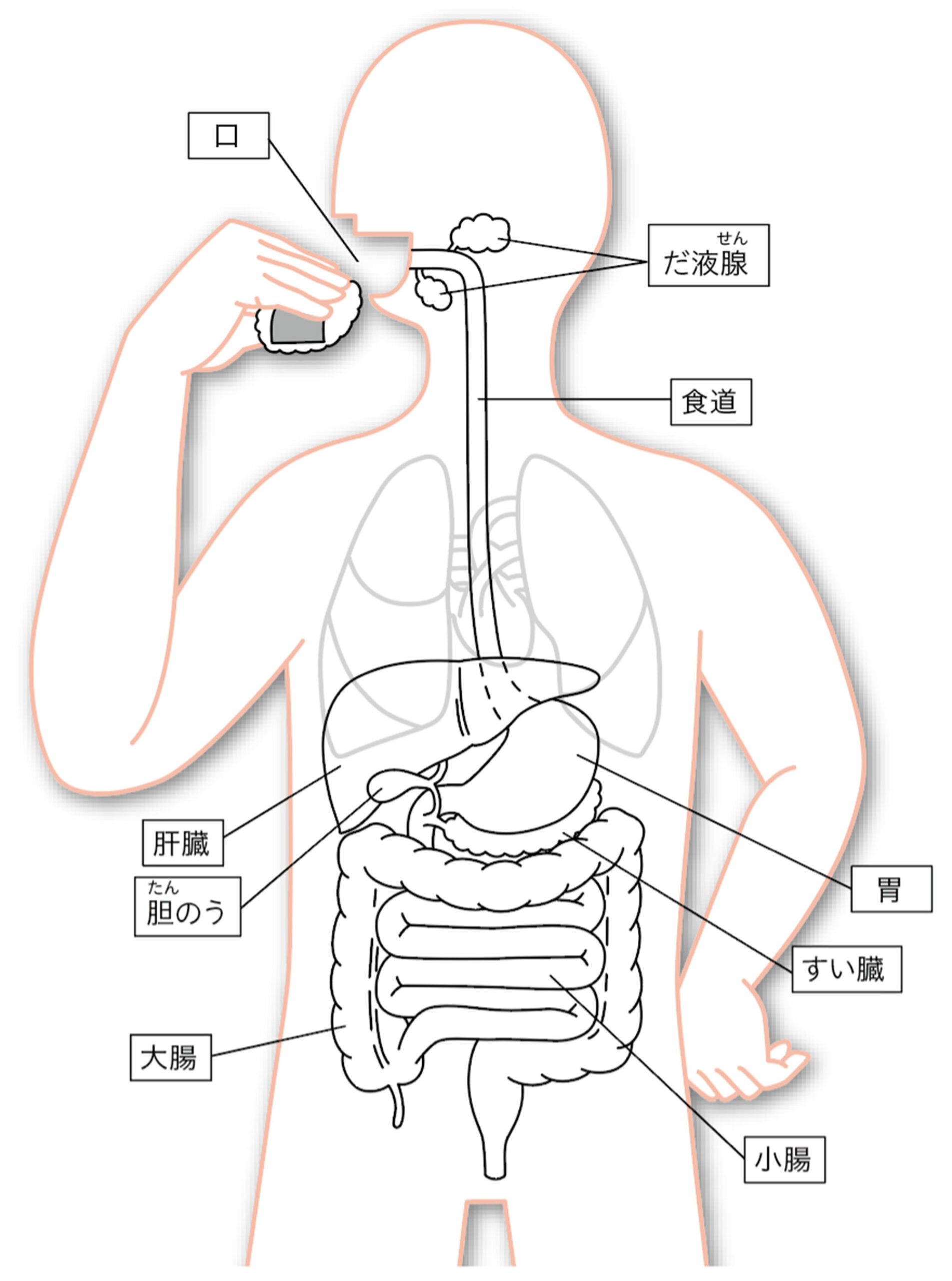

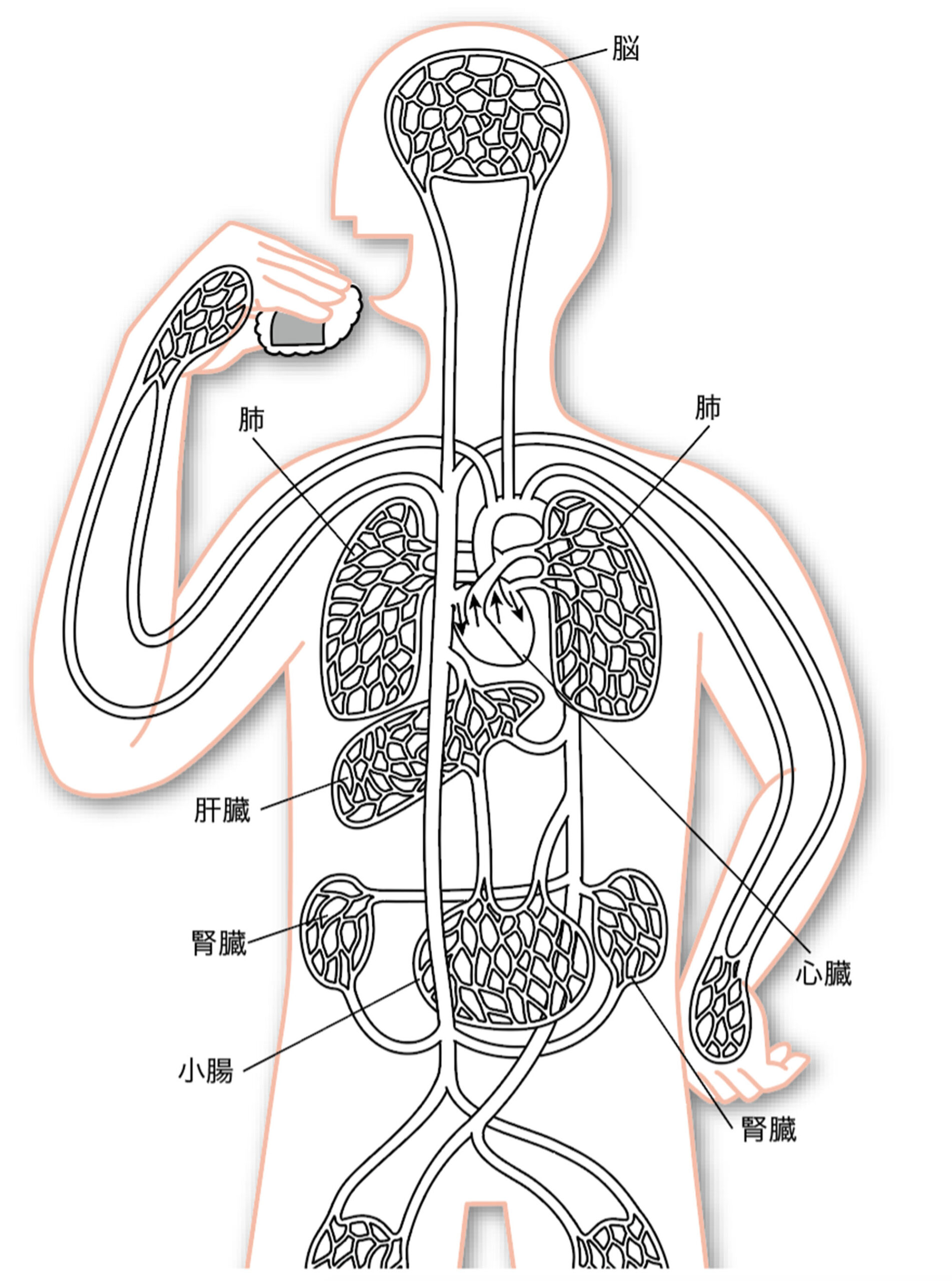

資料 ヒトの消化系・循環系のまとめ

ニュース

- 蚊は腹八分目で血を吸わなくなる―嫌われ者の生化学 2025年10月8日前回に引き続き,暑い季節(※編修部注:記事作成時)なので蚊の特集シリーズです。 蚊がヒトなどの動物から血を吸うとき,長時間吸い続けて見つかり,『ペチッ』とされてしまう危険を避けるため,満腹までではなく,「腹八分目」ほどの量で吸血をやめることが知られています。このようなしくみを実現するには,“血を吸い続ける”という命令に対し,“血を吸うのをやめる”という命令を蚊に伝える何らかの信号が必要と考えられます。吸い続ける命令を出す物質については判明していましたが,吸血をやめる信号については,これまで不明なままとなっていました。この信号がわかれば,蚊の吸血行動自体を止められる可能性が生まれるため,発見が期待されていました。 理化学研究所らの研究チームは,ヤブカの一種であるネッタイシマカを利用して,この“血を吸うのをやめる”信号の解明に取り組みました。その結果,多くの種類の哺乳類で血液が固まるときに生成される,フィブリノペプチドA(FPA)とよばれる物質が,蚊の吸血を途中で停止させる信号としてはたらくことが発見されました。FPAは,吸血の後半で蚊の体内に蓄積し,吸血を促進する物質の作用を上回って,蚊の行動を抑制すると考えられています。 この知見により,蚊の吸血行動を人工的に停止させる手法の開発や,さらには,蚊の吸血行動を介して広まる感染症の拡大を防ぐ新たな対策の開発にもつながることが期待されています。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- ついに公開,iPS細胞@大阪万博 2025年4月23日大阪にて開催された2025年日本国際博覧会(大阪万博)では,さまざまな先端技術に出会うことができますが,最も注目を集めている研究成果の一つに,iPS細胞によってつくられた,iPS細胞由来の心筋細胞シートがあります。 わたしたちの心筋細胞は,個々の細胞が自発的に拍動する力をもちつつ,集まった多数の細胞がリズムを合わせて動くことで,全身に力強く血液を送り出しています。この性質をもとにつくられたのが,ヒトiPS細胞由来の心筋細胞を使用した心筋細胞シートです。シートは,傷ついた心臓に移植されると,血管の新生や組織の修復を促す新たな治療法につながることが期待されています。また,移植にともなう手術もわずかな開胸で済み,シートを貼り付けてから約6時間後には心臓とシートが相互作用を始め,回復が進みます。この治療法は,副作用も確認されておらず,これまで対処の難しかった重度の心不全患者に新たな選択肢を提供できる可能性があるものです。 大阪万博では,直径約3センチの心臓の形をしたコラーゲン製の膜に,iPS細胞に由来する心筋細胞を染み込ませてつくられた「ミニ心臓」という模型が展示されています。これは,培養液内で独立して,自発的に拍動する小さな心臓を直接見ることができるものです。日本発の最先端の再生医療技術を多くの人が知ることのできる,貴重な機会となることでしょう。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 動画リンク

- 【0.2mmの微小血管を可視化 「光超音波イメージング装置」が医療機器として承認取得】 2023年3月1日これまで,CT検査などさまざまな病気の診断において,X線を吸収する「造影剤」と呼ばれる薬を血管内に注入し,体の組織と造影剤が流れる血管のX線吸収率の差を使う方法が多く行われてきました。 しかし,これからは全く新しい方法で,より細かい血管まで見ることが可能になるかもしれません。対象物に特殊な「光」を当てて,発生した「音」を処理・画像化するという光超音波イメージング技術の開発により,直径0.2mmほどの微細な血管まで,数分程度の短時間で画像化することが可能になりました。この技術を用いた「光超音波イメージング装置」が医療機器としての承認を取得したことから,近い将来,造影剤に過敏症をもつ人など,従来の検査が受けられない人も安心して血管の検査ができるようになるかもしれません。 もと記事リンク