※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.168>

1|太陽系の天体

1 太陽系

太陽,地球,月など,宇宙空間にある物体をまとめて【天体】という。また,太陽を中心とした天体の集まりを【太陽系】という。

太陽系には,太陽のまわりをまわっている大きな天体が8つ(水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星)あり,これらを【惑星】という。

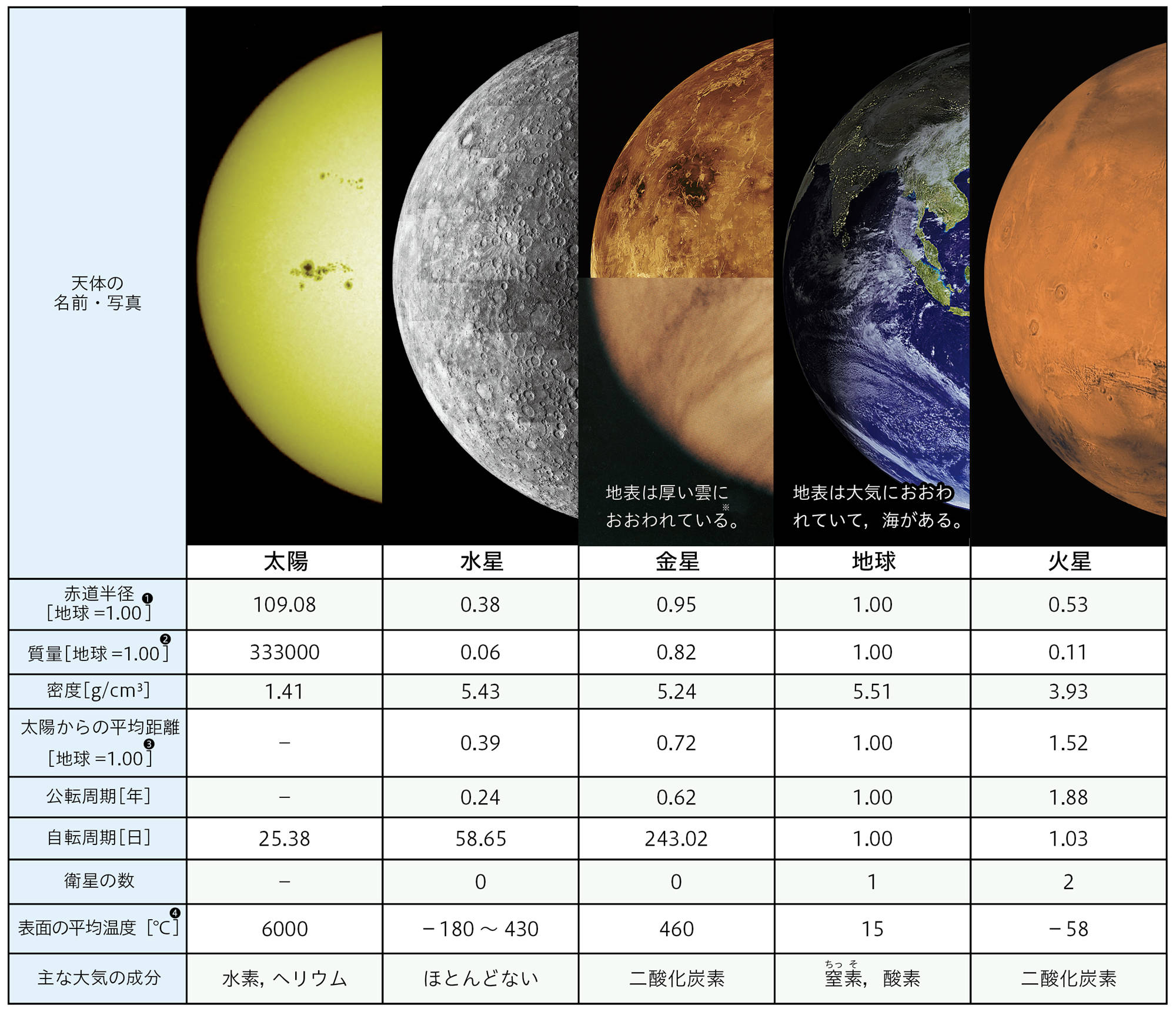

図6のように,それぞれの惑星では,直径,質量,密度,構成する物質などに大きなちがいがある。

探究3 火成岩のつくり

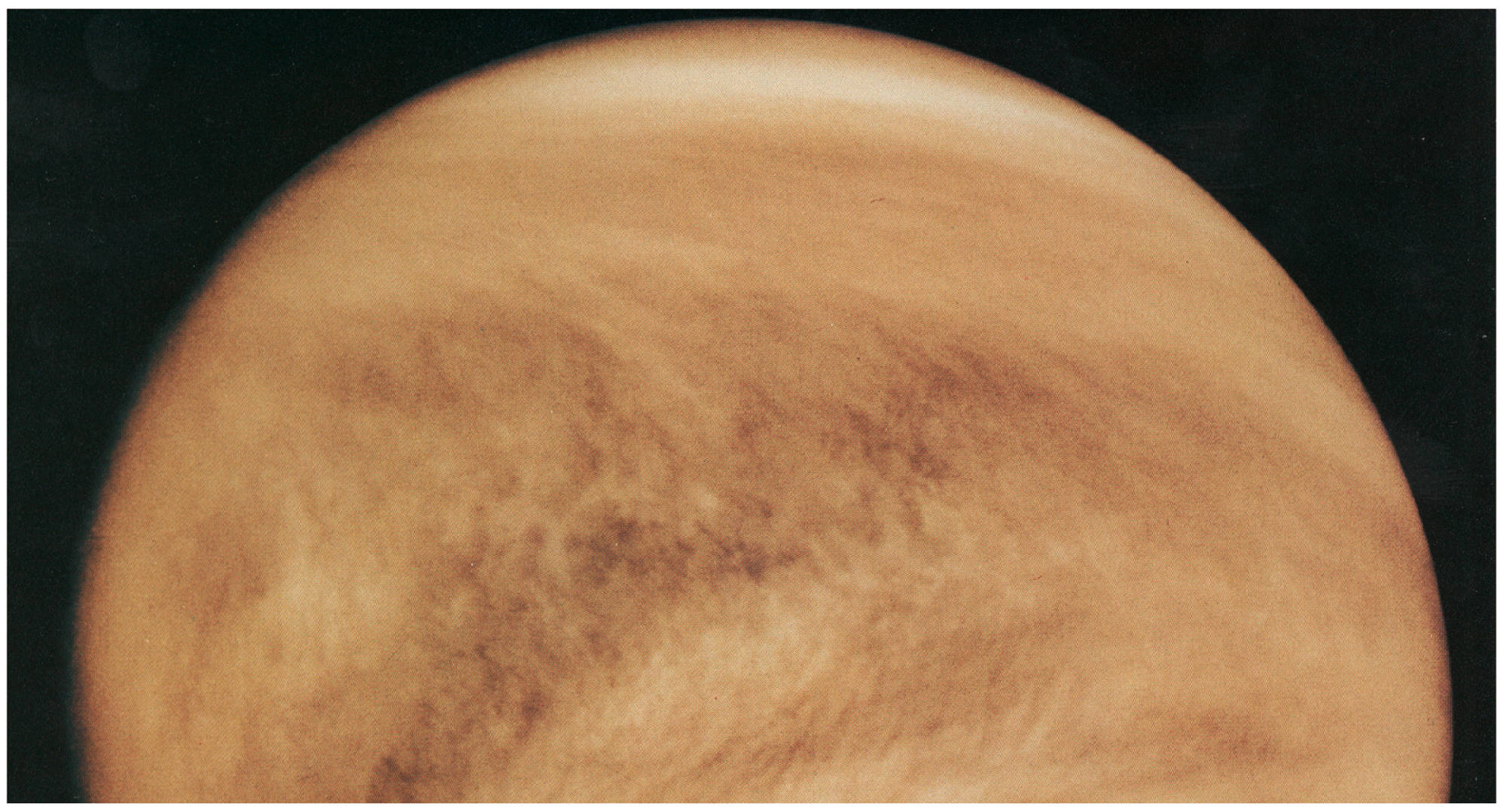

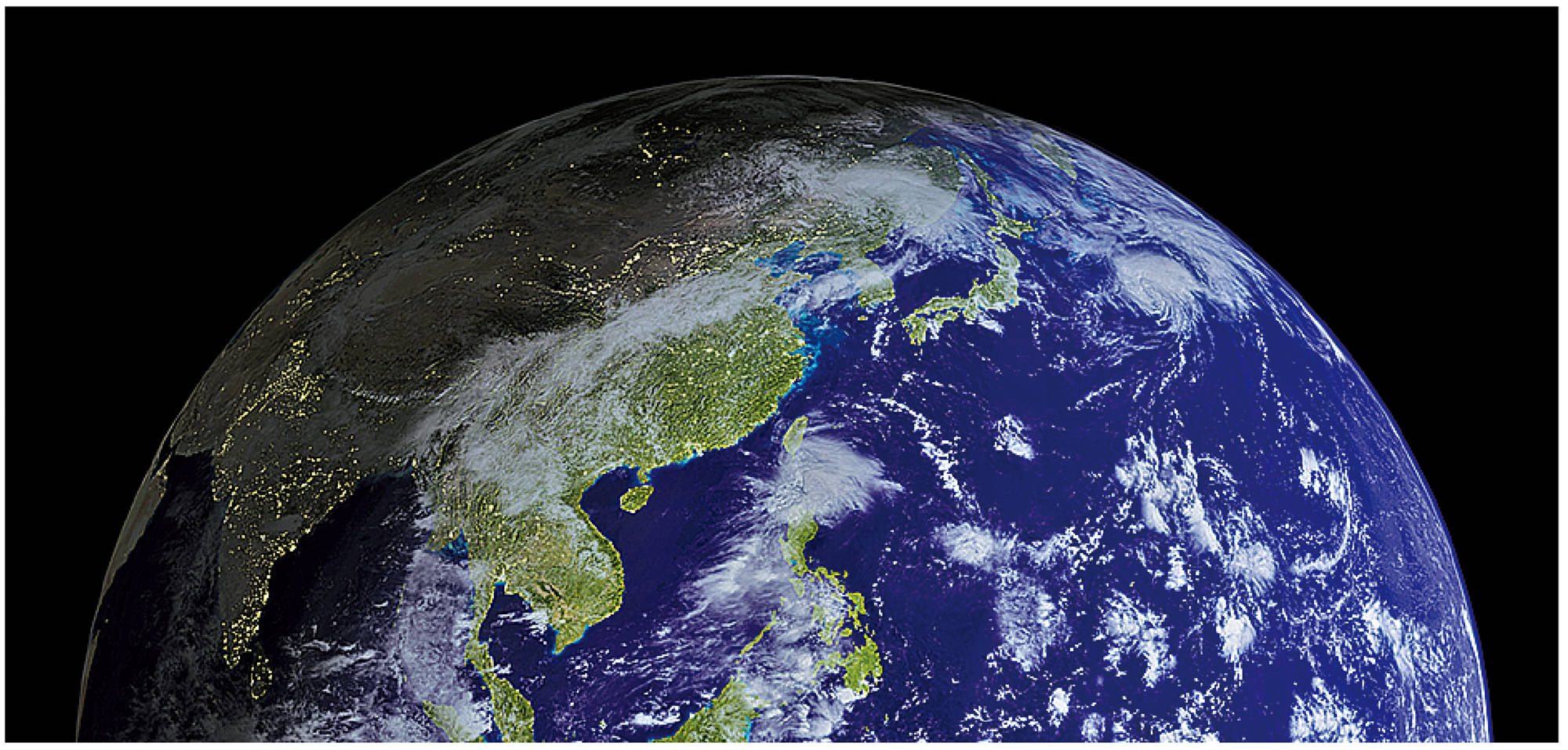

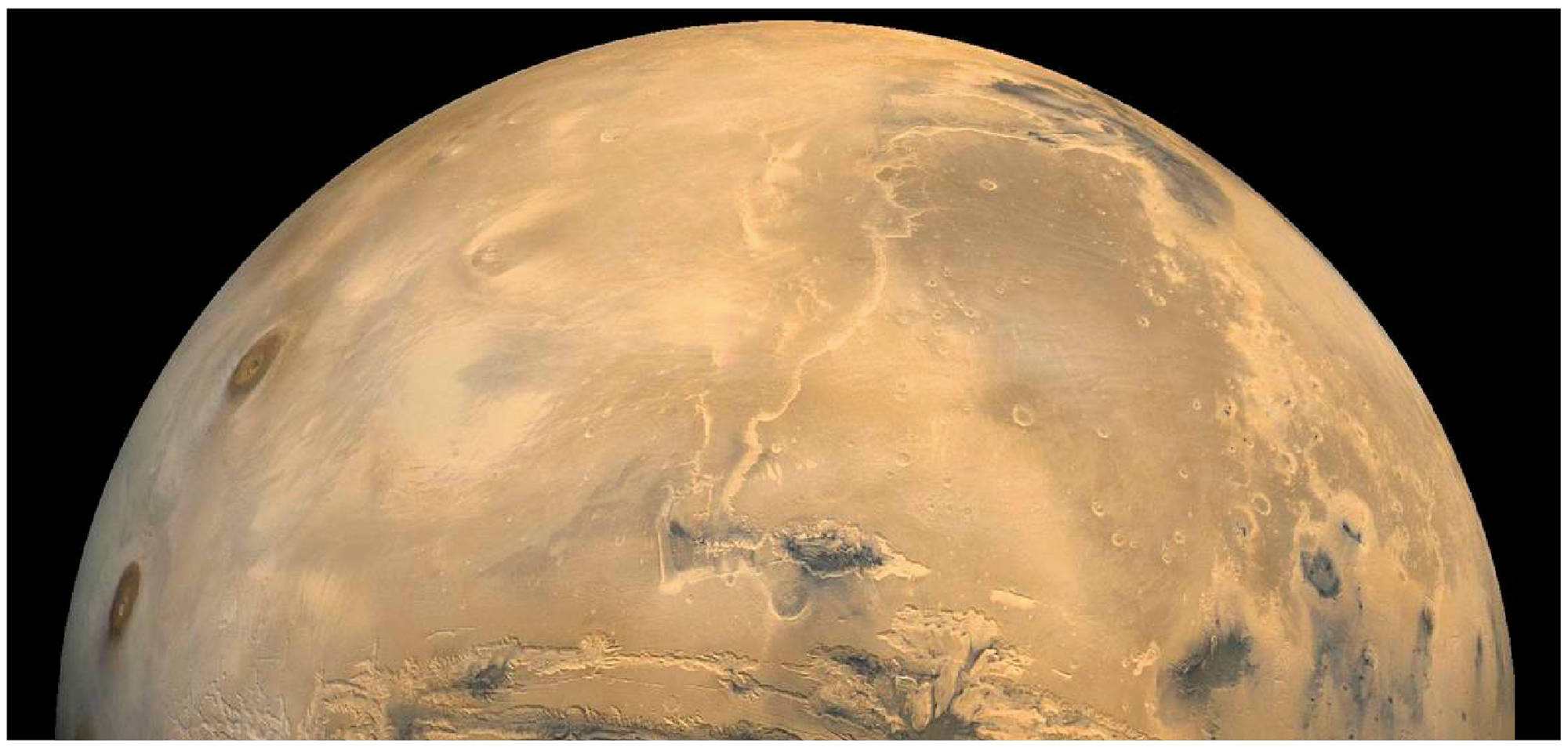

天体がどのような環境をもっているか,図6の資料を読み取りながらまとめましょう。それぞれの天体の大きさは,実際はp.166のように異なりますが,ここで示している写真では,すべて同じ大きさで示しています。

表面のようすがずいぶんちがうね。

すべての天体で,地球のような地面があるのかと思ったけど,ちがうようだね。

ここでは比較のために地球の月を載せています。月は惑星ではありません(→p.172)。

図6 太陽系の惑星と月

数値は主に理科年表2023 による。

※ 写真の上半分は雲を取り除いた地表のようすである。

❶ 地球の赤道半径は約6400kmである。

❷ 地球の質量は約6×1024kgである。

❸ 地球と太陽の平均距離は約1.5億kmである。

❹ 昼夜の温度差が大きい天体は,平均でなく温度の幅を示す。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.170>

2 惑星

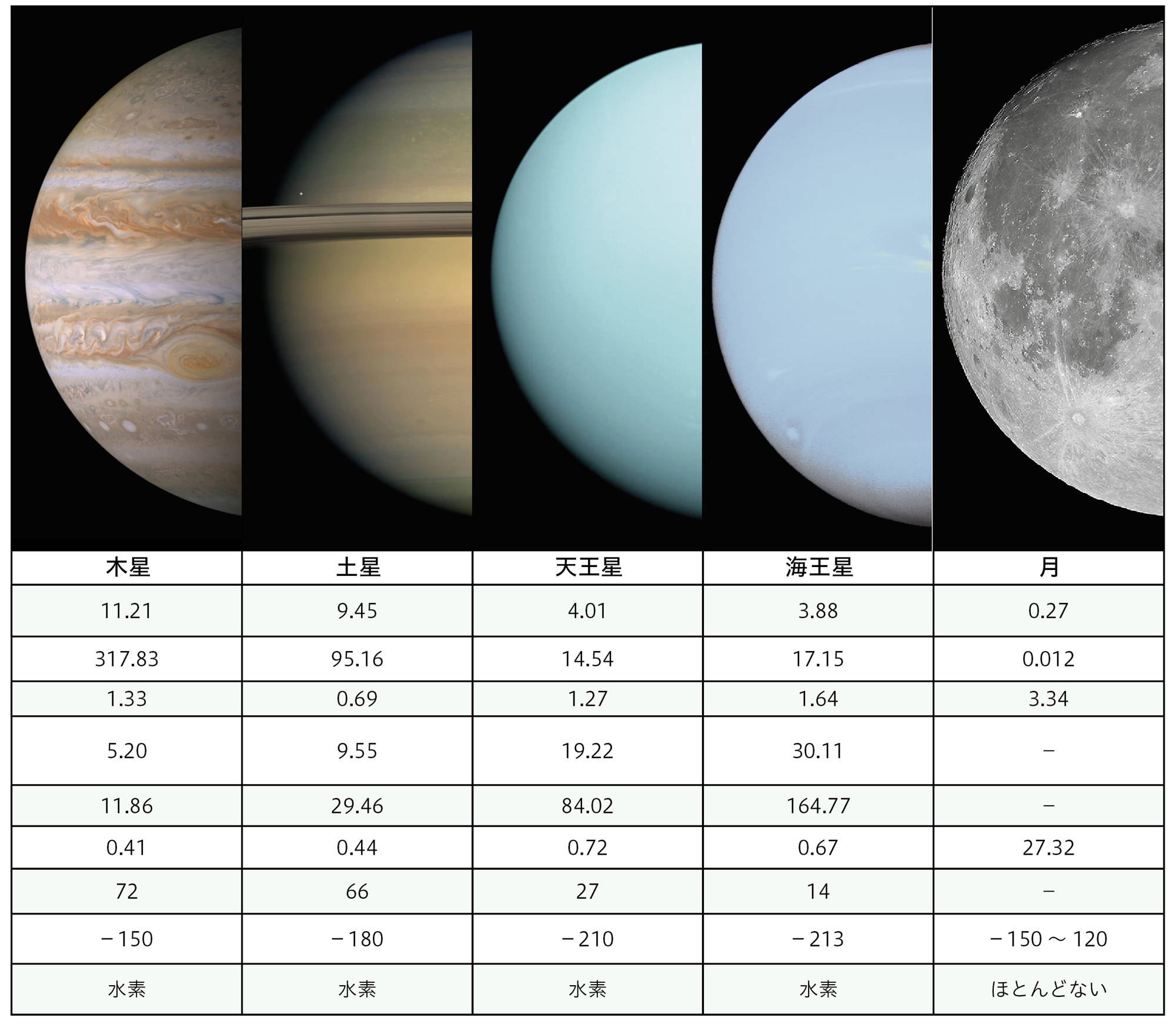

惑星は,それぞれ決まった道すじ(軌道)を通って,一定の時間をかけて太陽のまわりを回っている(図7)。このように天体がほかの天体のまわりを回ることを【公転】という。

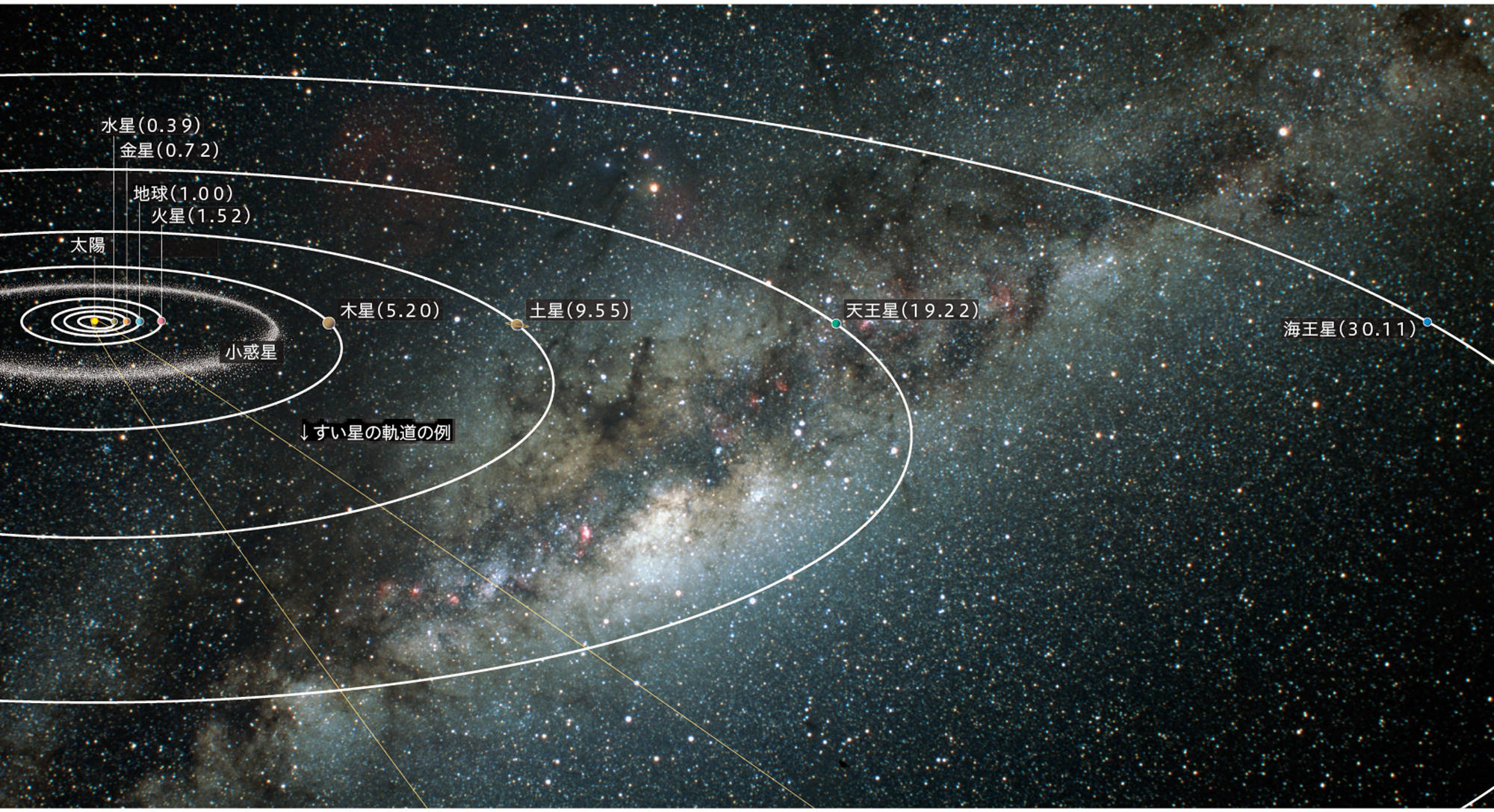

太陽系の惑星のうち,太陽と距離が近い水星・金星・地球・火星の4つは,どれも比較的小さく質量も小さいが,表面や内部がかたい岩石や金属でできていて平均密度は大きい。これらを地球型惑星という。一方,火星よりも太陽から遠い木星・土星・天王星・海王星の4つは,どれも比較的大きく質量も大きい。内部に岩石はあるが,水素やヘリウムでできている部分が多く,平均密度は小さい。これらを木星型惑星という。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.171>

3 地球

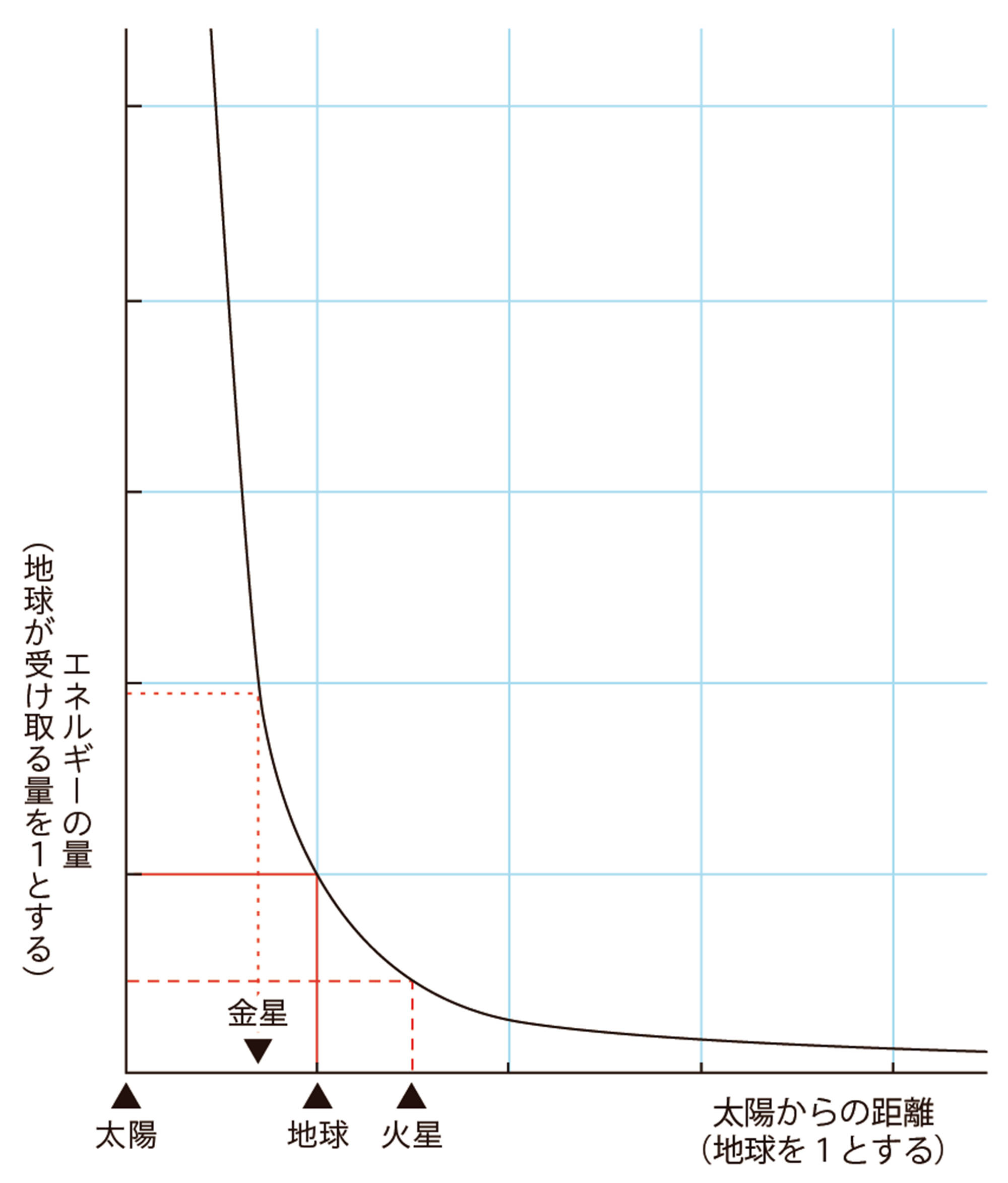

惑星の環境はp.168図6のように多様であり,そのなかでも地球には大量の水が液体として存在し,それが大気中と地表の間を循環している。地球表面は,酸素をふくむ大気でおおわれ,太陽からの距離が適度であるために,液体の水が存在できる適度な温度に保たれている。地球のように,生物が発生し,存在し続けるためには,適度な重力,恒星(→p.176)からの適度な距離,豊富な液体の水,酸素などが必要であると考えられている。

図8 太陽から受け取るエネルギー

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.264>

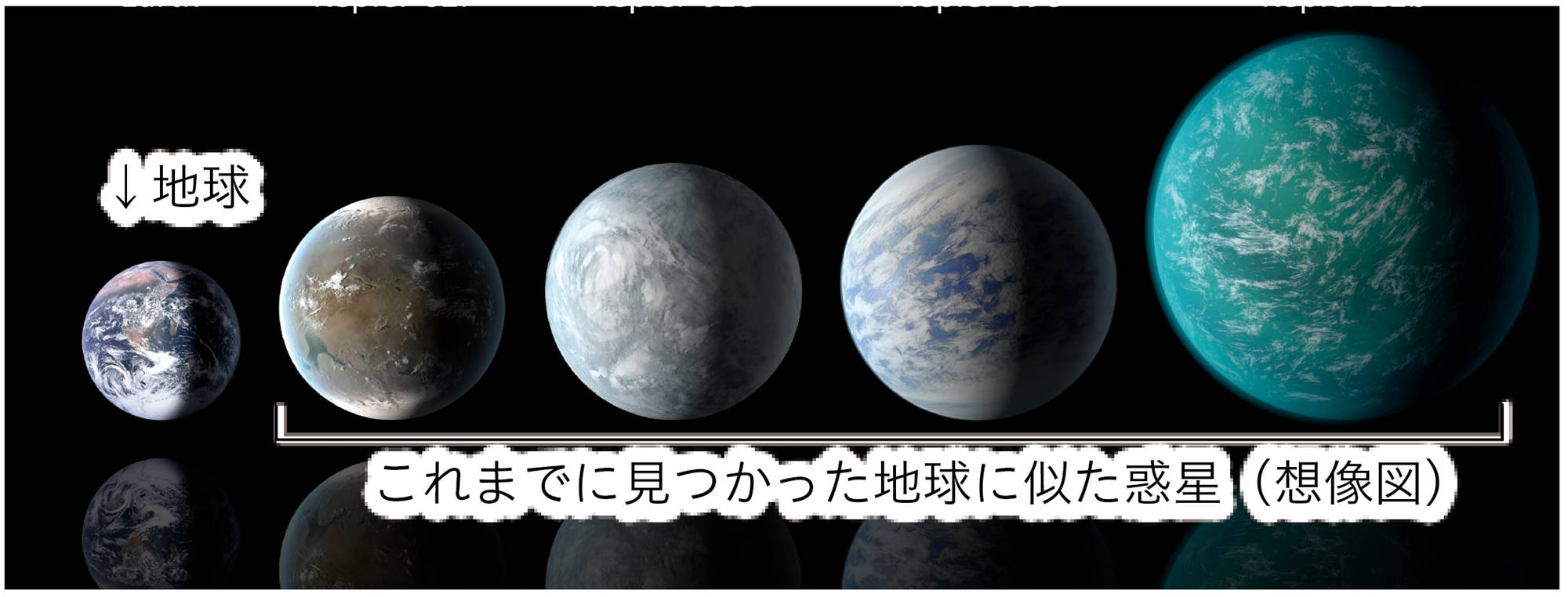

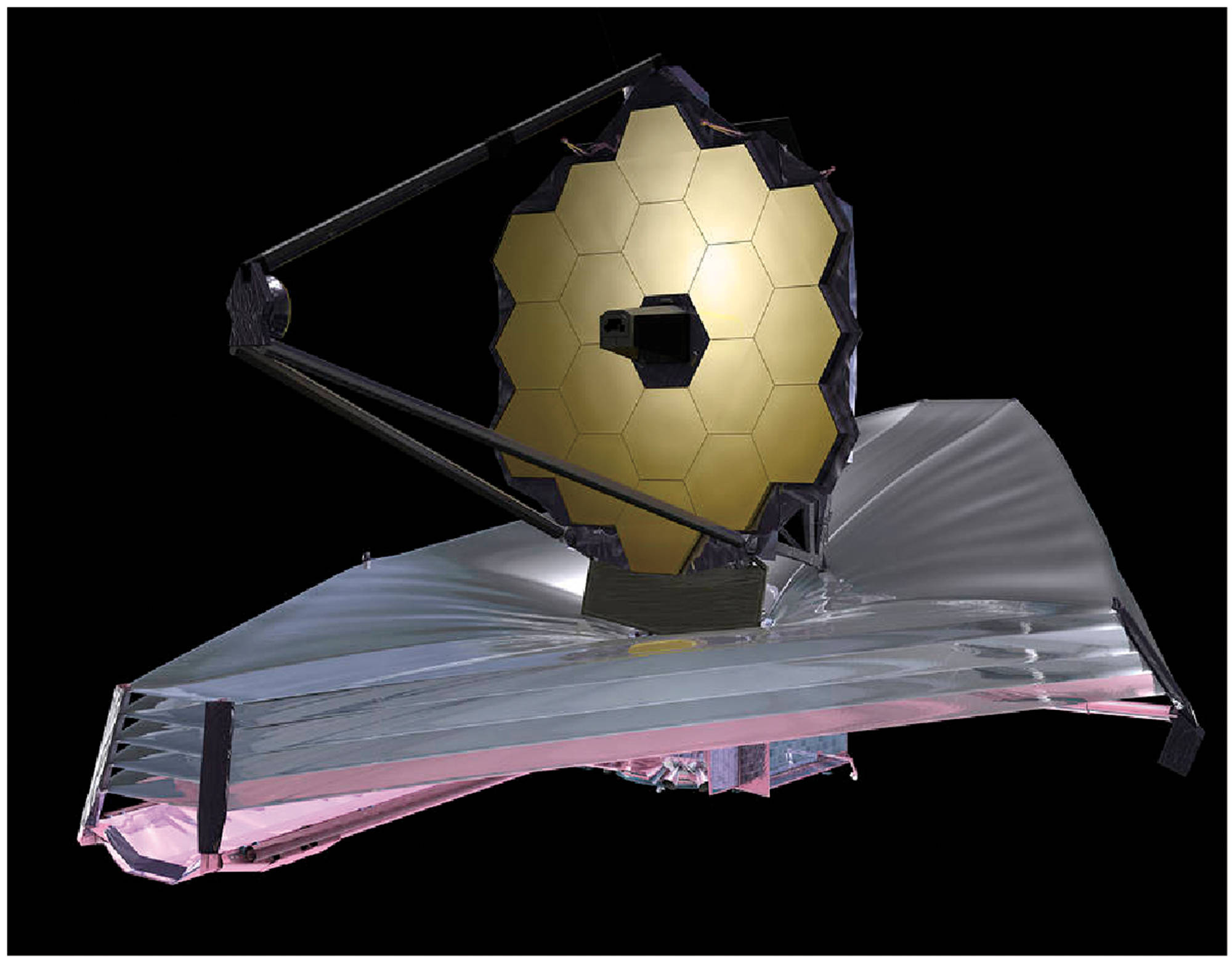

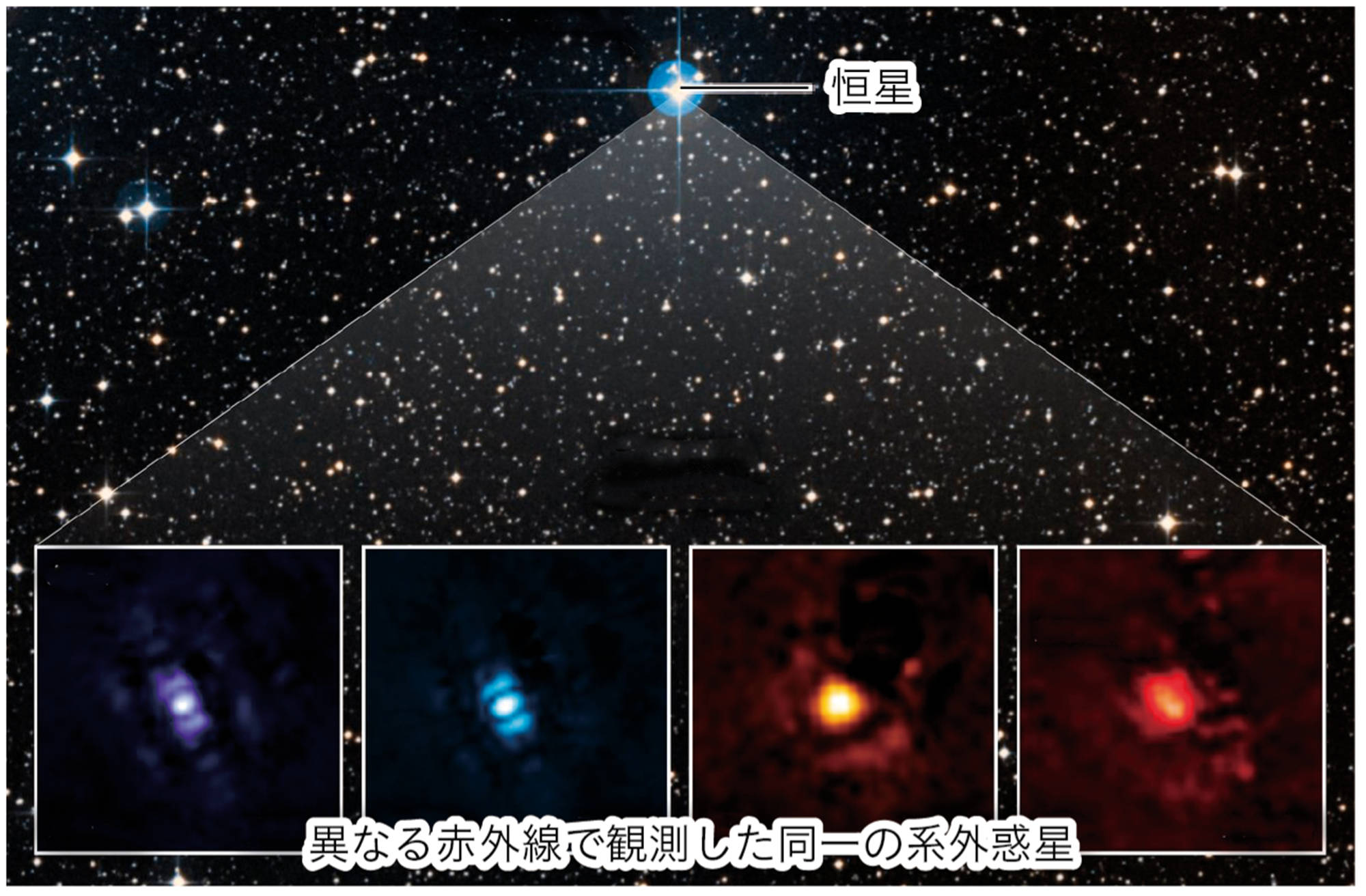

発展 第二の地球はいつ見つかるか

夜空にかがやく星は,太陽と同じような恒星である。太陽系では,太陽(恒星)のまわりを,それぞれ環境の異なる8つの惑星が公転している。では,ほかの恒星も太陽系のように惑星をもっているのだろうか。

近年,観測技術の発達によって,恒星の中には,複数の惑星(太陽系外惑星)をもち,太陽系と似たようなすがたの恒星もあることがわかってきた。恒星とその周囲をまわる惑星をまとめて「惑星系」という。こうした惑星の中には地球型惑星もたくさんあることがわかっている。太陽系は,銀河系にたくさんある惑星系の1つなのである。

また,太陽系外惑星の中には,液体の水が存在する可能性がある天体も見つかってきている。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.172>

太陽系には惑星以外にも,衛星,小惑星,すい星に分類される天体がある。

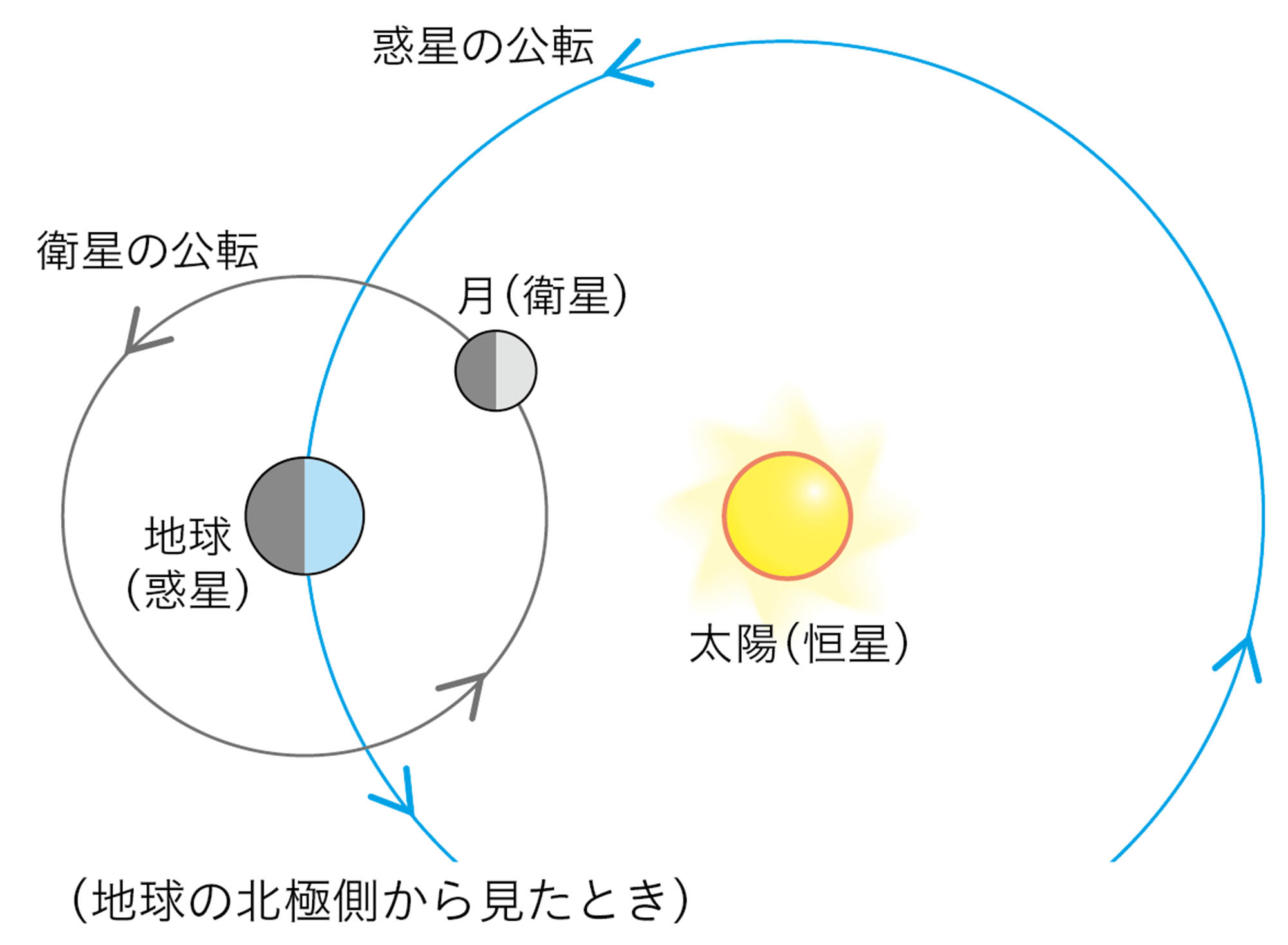

4 衛星

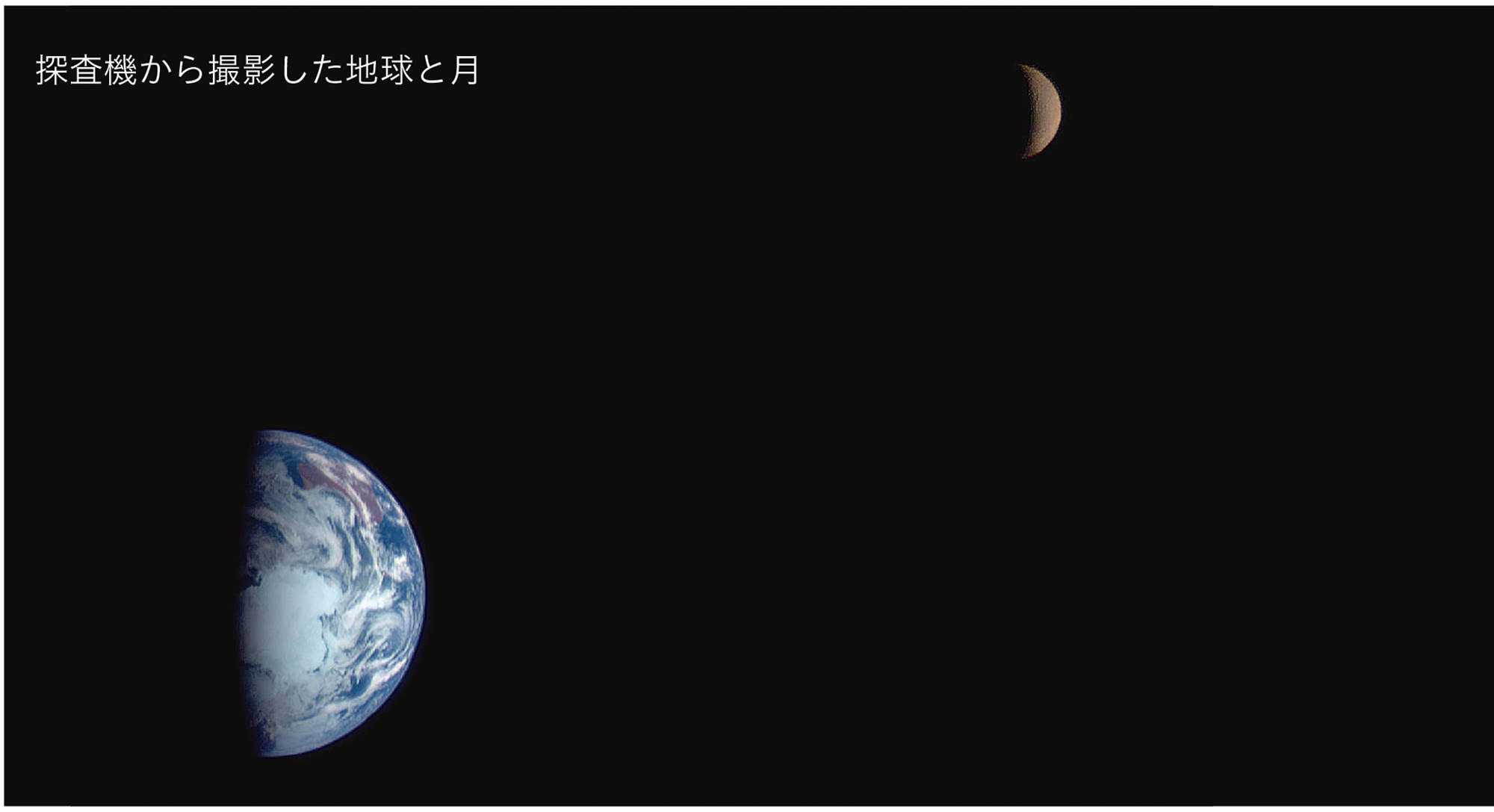

月は地球から約38万kmの距離にあり❶,約1か月かけて地球のまわりを公転している。月のように,惑星などのまわりを公転している天体を【衛星】という(図9)。

月は地球に最も近い天体であり,赤道半径約1700kmの球形で,岩石でできている(図10)。表面にはクレーターとよばれる,隕石が衝突したあとが多数見られる。また,大気はないため,天気の変化などはない。

図9 太陽・惑星・衛星の関係

図10 月の表面のようす

❶ カモオアレワとよばれる岩石からなる天体は,地球の公転とほぼ同じ軌道で,太陽のまわりを公転している。これは,月に他の天体が衝突するなどして宇宙に放出された,月の一部である可能性があるといわれている。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.173>

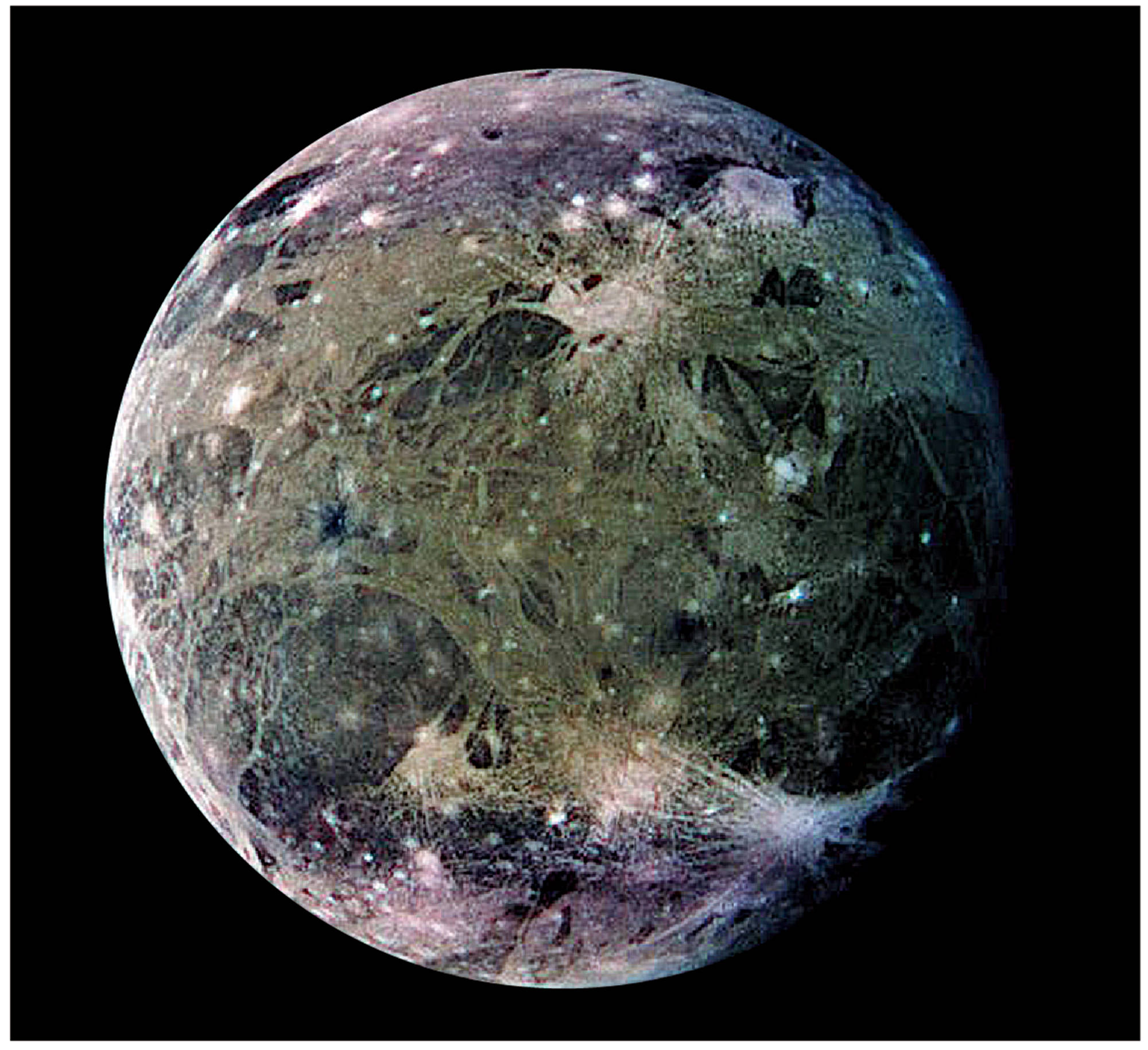

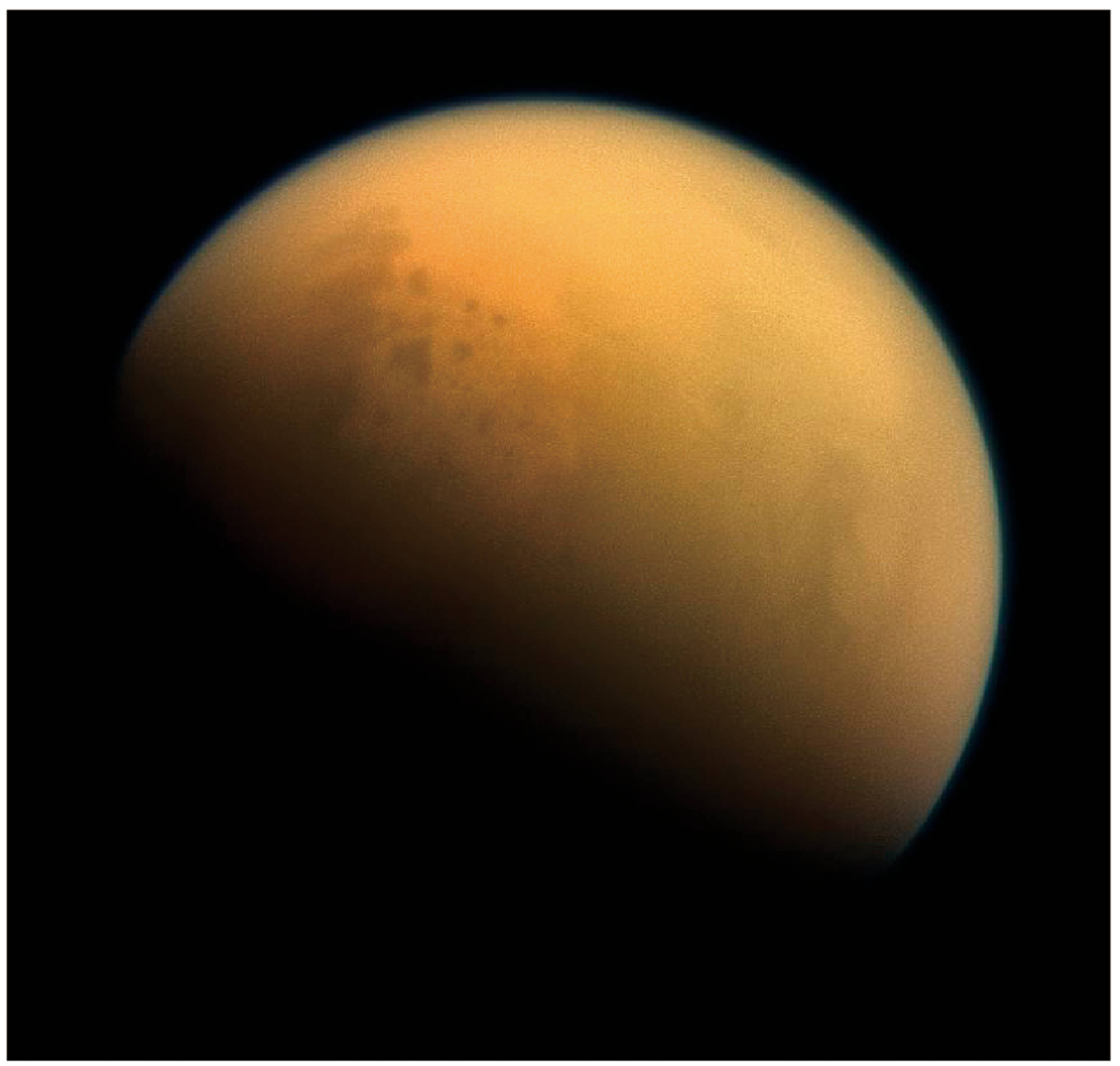

地球以外の惑星にも衛星がある。たとえば,木星のイオ・エウロパ・ガニメデ・カリストや,土星のタイタンなどで,それぞれの環境は異なっている(図11)。

図11 衛星の環境

5 小惑星

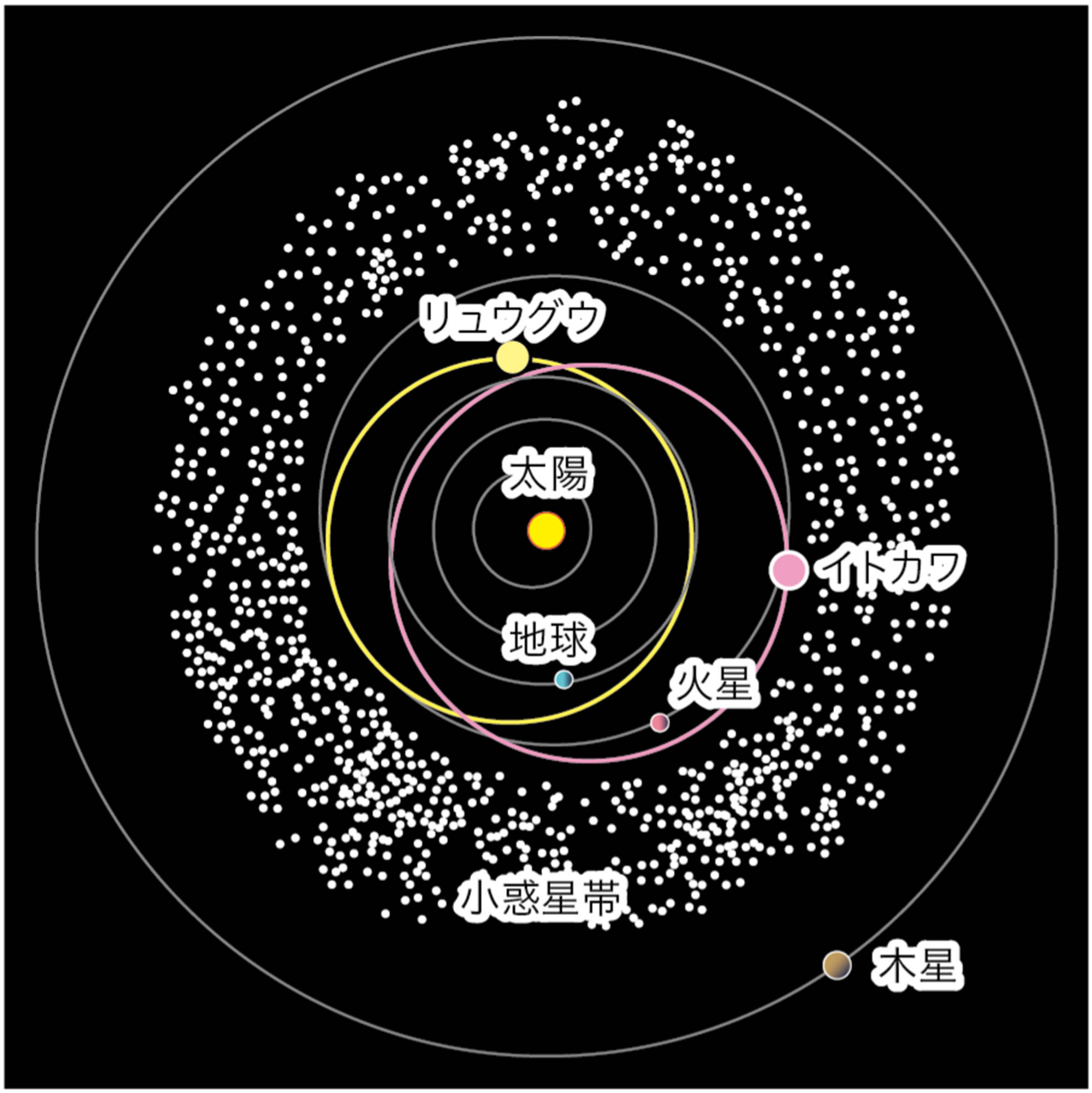

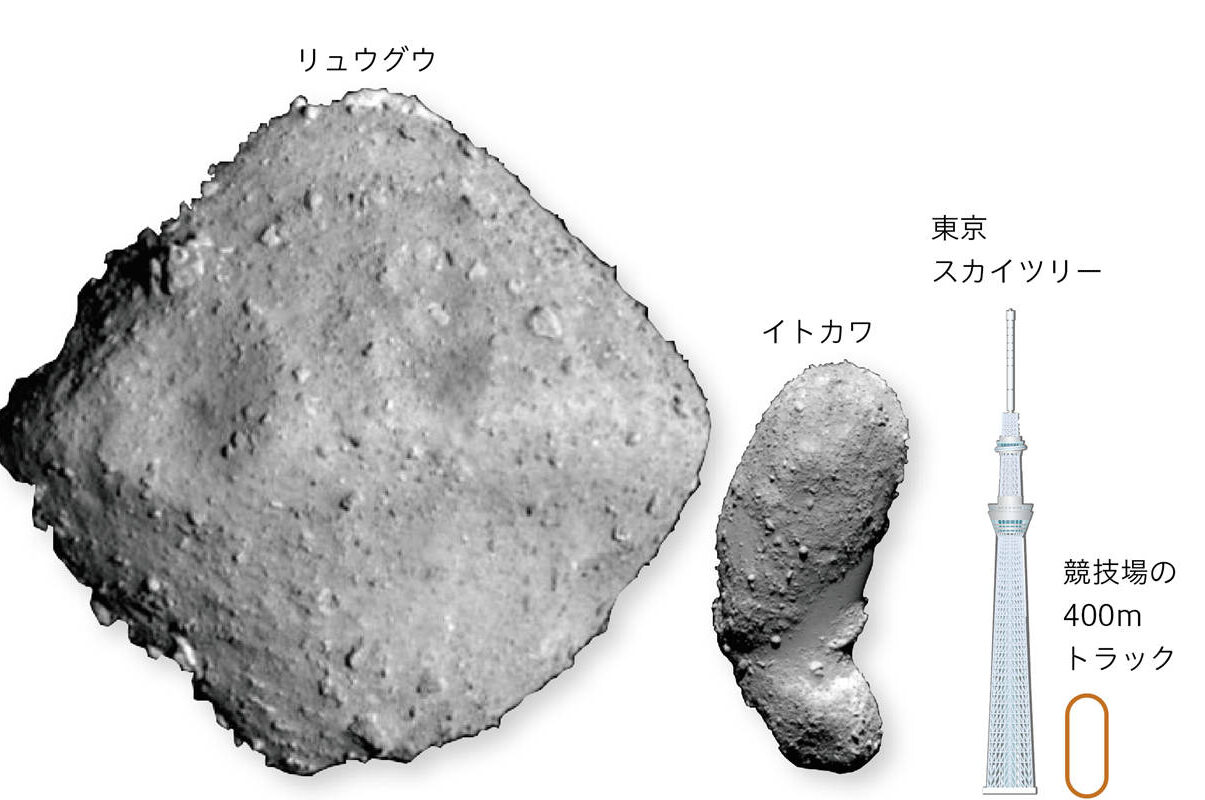

太陽系の天体には,惑星や衛星などの大きなものだけではなく,小さなものもある。主として火星と木星の軌道の間で太陽のまわりを公転しているたくさんの小さな天体を【小惑星】❶という(図12)。

日本の探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」は,小惑星「イトカワ」「リュウグウ」の岩石を採取して,地球に持ち帰ることに成功している。

図12 小惑星

❶ 小惑星は,主に岩石でできている。大きなものでも直径数百kmで,直径1km以下のものは何十万個もあると考えられている。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.174>

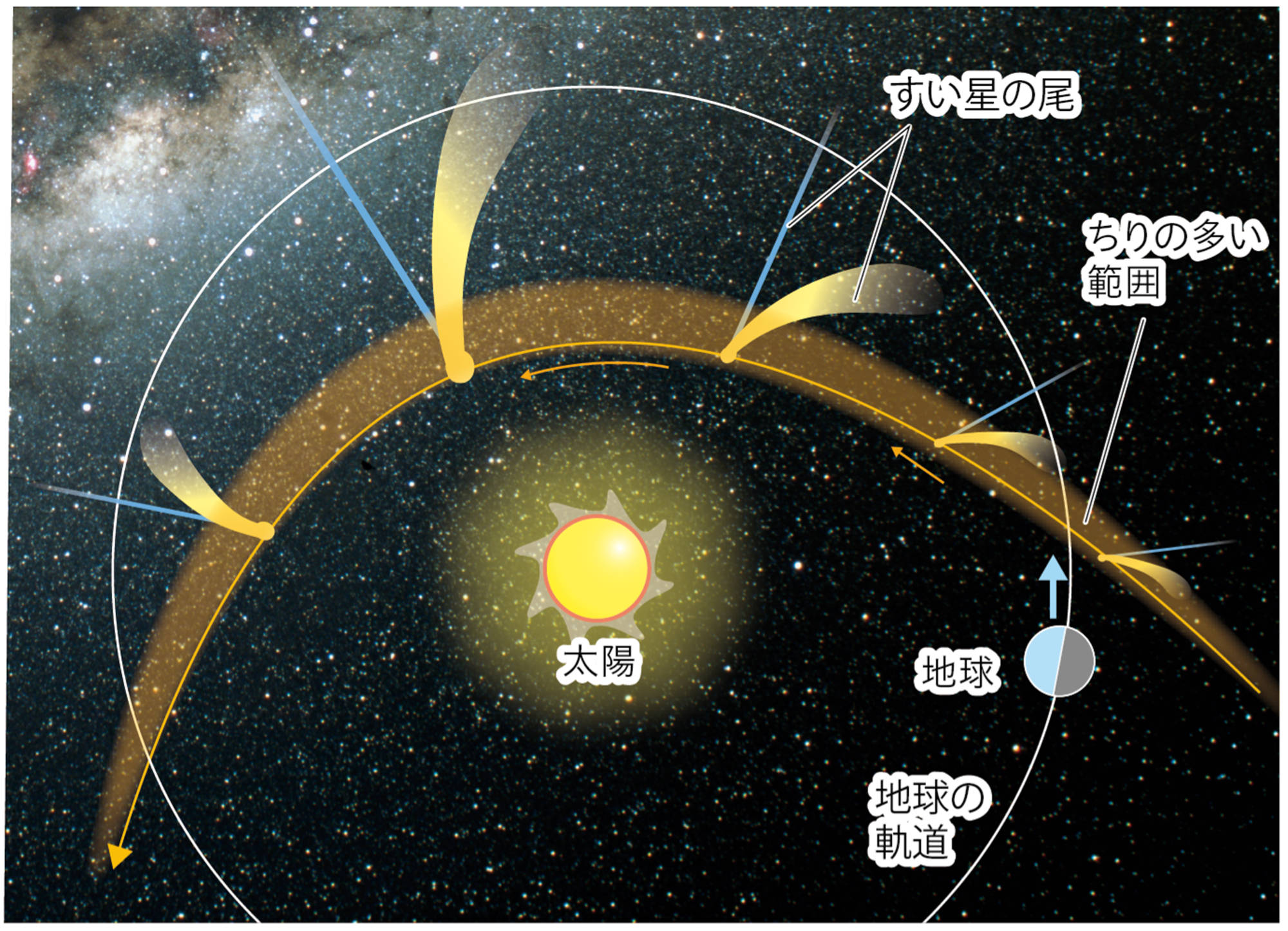

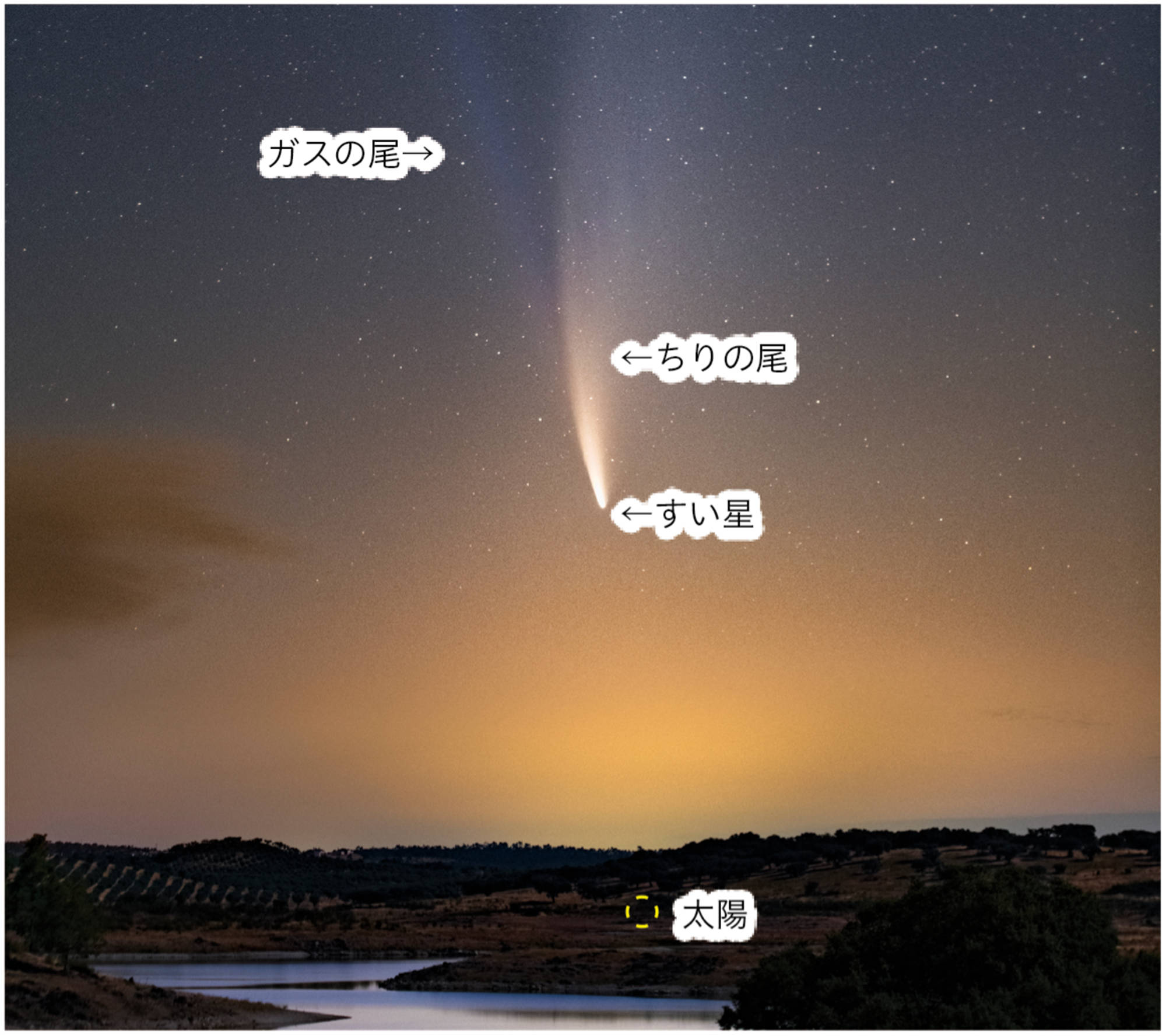

6 すい星

主に氷でできていて,太陽に近づくと尾を伸ばす天体を【すい星】という(図13)。その多くは,太陽の近くを通る細長い楕円形の公転軌道をもち,海王星の軌道の外側にある天体(太陽系外縁天体)の集まりや,そのさらに遠くからやってくる。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.264>

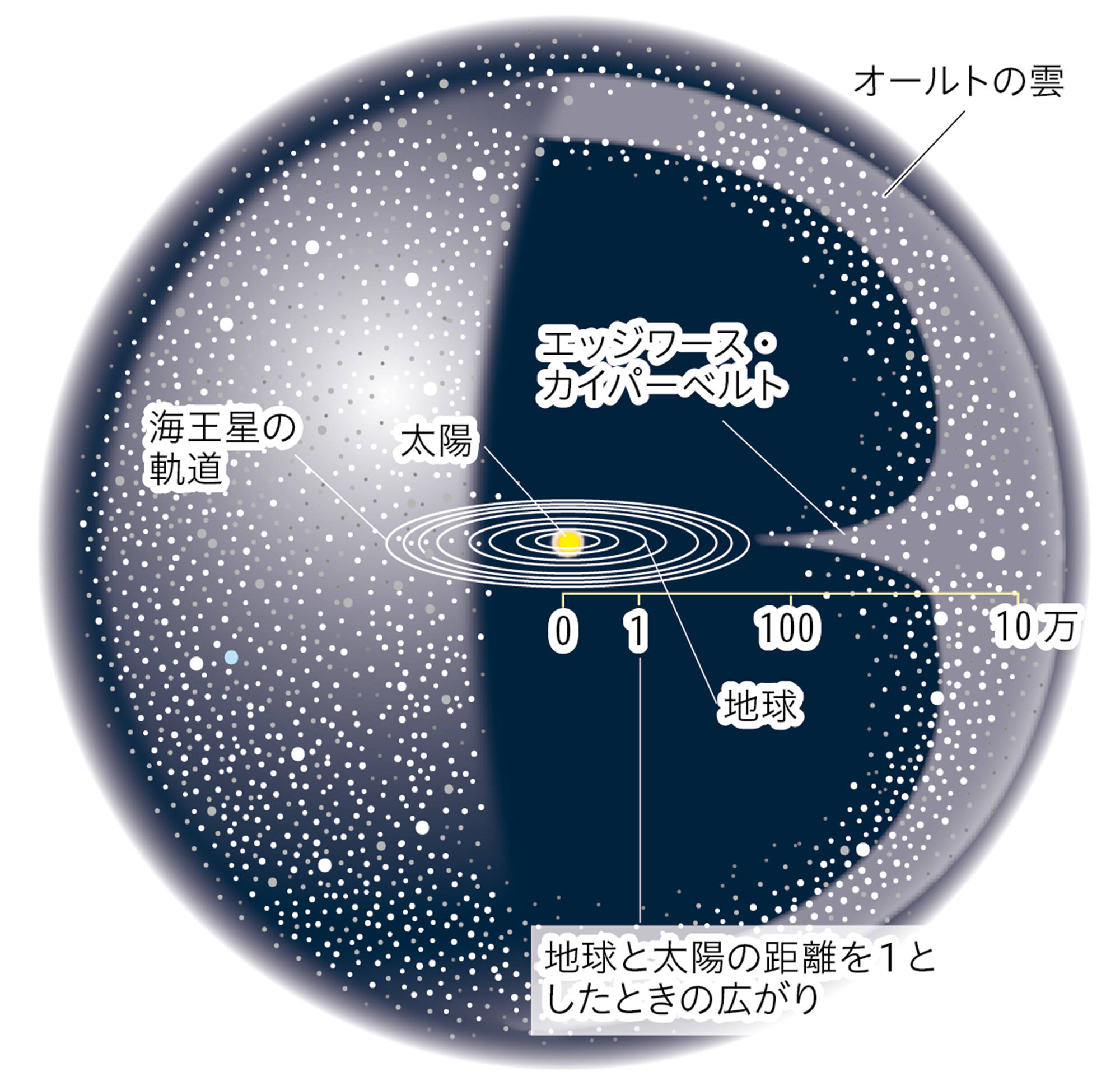

発展 どこまでが太陽系?

太陽系外縁天体の多くは,惑星と同じような軌道面をもっている。その広がりを「エッジワース・カイパーべルト」とよんでいる。この領域に属する天体は,冥王星,カロン,エリスなどのように名前のついている天体で,その半径が1000kmを超える場合もある。

これらの天体のさらに外には,「オールトの雲」とよばれる領域があって,そこにはすい星のもとになる天体があり,すい星はそこから太陽めがけて落ちてきて地球に近づくと考えられている。オールトの雲がなぜあるのかは諸説あるが,太陽系ができたときに中心に集まりきれなかった天体の名残であるといわれている。

エッジワース・カイパーベルトとオールトの雲は図のようにつながっていると考えられている。つまり,オールトの雲が太陽系の縁ということができる。

ニュース

- 小惑星リュウグウから太陽系最古の岩石が発見される 2025年12月10日小惑星「リュウグウ」は,日本のJAXAが2020年に打ち上げた「はやぶさ2」が探査した地球近傍小惑星で,太陽系初期の物質を保持する小惑星です。地球の約3倍速く自転し,有機物や水を多くふくむことが判明しています。はやぶさ2が持ち帰ったリュウグウのサンプルの分析によって,太陽系誕生の歴史や地球の生命の起源につながる重要な情報が明らかになることが期待されています。 北海道大学などの研究グループは,採取したサンプルから,約45億6730万年前に形成された太陽系最古の岩石「CAI」(カルシウム・アルミニウムに富む包有物)を発見しました。これまでの分析では,リュウグウの主要鉱物は約45億6200万年前に水溶液との反応で生成されたものとされていましたが,今回の発見によって,太陽系誕生直後の高温環境で形成された原材料物質がふくまれていることが明らかになりました。 さらに,リュウグウに含まれるCAIがきわめて小さいことから,この天体は太陽系の遠方で形成された特異な存在である可能性が高く,惑星形成のさらなる理解に重要な知見をもたらす成果とされています。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- めずらしい来訪者,恒星間天体の発見 2025年8月22日どの恒星の重力の影響も受けずに存在する,ガス以外の天体を恒星間天体といいます。今年7月になって太陽系内で発見された天体「3I/ATLAS」が太陽系の外から飛来した恒星間天体であることが判明し,話題となっています。 文字通り星の数ほど存在する天体の世界では,太陽系の外から飛んできたというだけではあまりめずらしくもなさそうな印象ですが,太陽系内において恒星間天体であることが確認された彗星は,実はほとんど存在せず,今回の「3I/ATLAS」でまだ3例目です。この彗星はいて座の方向から約60km/sという高速で移動し,また,その軌道がほぼ直線であることから,太陽系外が起源とみられています。時間スケールでいうと,他の恒星系から何百万年もかけて飛来した可能性がNASAなどの研究機関によって示唆されています。恒星間天体の研究が進むと,他の恒星系の環境を知る手がかりにもなり得るため,天文学者たちはこの天体がもつ未知の特徴をいち早く解明しようと,世界中の望遠鏡がこぞって観測に参加しています。地球に最接近するのはおよそ12月ごろと計算されており,今後数か月にわたって貴重な観測の機会が期待されています。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)

- 宇宙からの脅威に核兵器は効果があるか? 2025年7月2日核兵器は,その発明から80年以上が経過した現代であっても,地球上において最大級の威力をもつ兵器であることは,疑いの余地はありません。そのせいもあってか,宇宙からの脅威が描かれたSF作品では,地球をおびやかす宇宙人に対する切り札として核兵器が使用されたり,飛来する隕石が核兵器によって破壊されたりしています。しかし,『地球上において』と書いたように,核兵器の破壊力は,爆発時の熱で一瞬のうちに膨張した空気がもたらす衝撃波による部分が大きくなっています。そのため,空気の存在しない宇宙では衝撃波も発生せず,核兵器の破壊力は地球上にくらべ,熱や放射線による限定的なものとなります。SFの世界の話だけで済めばよいのですが,実際に地球に小惑星が落下する…となったときの対策として,核ミサイルをぶつけてその軌道をそらすという計画には,懐疑的な意見も多く見られます。 米サンディア国立研究所では,宇宙空間における熱や放射線の効果を検証するために,石英などからなる,隕石を模した小石に,強力なX線を照射する実験を行いました。その結果,6.6ナノ秒間という極短時間の照射にもかかわらず,小石は照射された側と反対側へ,高速でふき飛んでいきました。これは,非常に大きなエネルギーをもつ放射線の照射によって,小石の表面が瞬間的に蒸発して気体に変化し,そのときの体積の膨張にともなう圧力が,小石の残った固体部分を強く押したためと分析されます。実験では,小石は約250km/hにまで加速されており,この結果をもとに計算すると,直径4kmの小惑星の軌道をそらすことが可能であると研究者らは考察しています。仮に,直径4kmの小惑星が地球に落下すると,人類の存続に致命的な影響をおよぼすことは間違いないため,この規模の小惑星の被害を食い止められる可能性があると示唆されたことは,大きな成果といえるでしょう。 今回の実験は,地球上で,宇宙空間を想定した環境で行われたものですが,研究チームは,2022年にNASAが人工衛星を小惑星に衝突させたダートミッションのように,実際の小惑星を用いた検証を行いたいと今後の展望を述べています。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)

- 寒い火星をあたたかく 2025年5月7日他の星を地球に似た環境に人工的につくり変えることを,テラフォーミングといいます。太陽系の隣の惑星である火星は,テラフォーミングの最有力候補とされていますが,現時点では人類の居住には適していません。これは,火星の平均気温が-60℃と低く,水が液体の状態で存在できない(※)ことが,大きな理由のひとつです。また大気の状態は,気圧が地球のおよそ150分の1しかないうえ,成分の組成が地球とは大きく異なり,酸素が0.13%程度ときわめて少なくなっています。 この環境を人が住めるものとするためには,まず,火星をあたためることが第一となります。そのため,過去には小惑星を衝突させて温室効果ガスを得る方法や,地球から持ち込んだフロンガスを大量に排出して温暖化を図る方法などが提案されましたが,いずれも現実的ではありませんでした。そこで,米ノースウェスタン大学の研究チームは,現実的な方法として,人工ナノ粒子を生成し,この粒子を大気中へ拡散させることで温暖化を促進する方法を提案しました。この方法がこれまでのものより”現実的”といえる理由は,地球からの持ち込みによるものではなく,もともと火星に存在している,ごく小さな塵(ちり)を利用する点にあります。研究チームは,火星の塵は,そのままでは温度を下げる効果がありますが,約9μmの短い棒状の粒子へと加工して特定の形状や大きさに揃え,上空へと放出・拡散することで,温暖化に役立つことを発見しました。棒状の微細粒子は熱を閉じ込め,太陽光を火星の地表へ散乱させることで,表面温度を30℃以上上昇させる可能性があるそうです。 ただしこの方法には,地球の年間金属生産量の3,000分の1に相当する,微細粒子の大規模な製造工程が求められ,また,継続的な放出も必要となるため,現時点での実現はまだまだ難しいといえます。それでも,研究チームによれば,この方法は従来の火星温暖化案より5,000倍以上効率的であり,火星移住への一歩となるアイデアであると報告されています。 ※火星の水は地下に氷の状態で閉じ込められていますが,近年,地下深くに液体の水が発見されたとの報告があり,研究の進展が待たれています。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- 【地球の「月」は,宇宙ではレアな存在? 地球外生命体がいる星の条件とは】 2023年3月1日太陽系の惑星は多くが衛星をもちます。地球の衛星・月の半径は地球の約1/4以上ですが,実はこれは太陽系の衛星としては例外的な大きさです。この大きな月の存在が,地球に生命が誕生し進化できる環境をもたらしたと考えられています。 そこで,地球以外に生命が存在する星を探すために,月のような大きな衛星をもつ惑星の条件をシミュレーションで求める研究が行われました。その結果,地球の6倍以上の質量を持つ岩石惑星と,地球の1倍以上の質量を持つ氷の惑星では,大きな衛星ができないことが分かりました。このことから,今後の地球外生命体の探査では,より小さい惑星をターゲットにすべきと研究チームは提案しています。 もと記事リンク 論文

- 【日本の宇宙探査機,火星の衛星「フォボス」へ】 2023年3月1日2020年代の前半に計画されていた日本の火星の衛星への探査計画。このたび,火星の二つの衛星「フォボス」と「ダイモス」のうち,「フォボス」へ向け,2024年に探査機を打ち上げるという日程で中間報告が取りまとめられました。 火星探査計画では,「はやぶさ」「はやぶさ2」同様,フォボスの表面から「砂」を採取するサンプルリターンを計画しています。火星や火星の衛星がどのように形成されたかという謎を解き明かすことに加え,地球から火星へ往復する技術を開発することが期待されています。 もと記事リンク

- 【JAXAの情報誌「宇宙(そら)のとびら」 全巻無料公開中!】 2023年3月1日JAXAが発行している情報誌「宇宙(そら)のとびら」のバックナンバーがHPで無料公開されています。2007年夏の創刊号から最新号まで,全55号がPDFで読み放題! 宇宙に関わる仕事をしている方へのインタビュー,宇宙探査の解説,実験や工作など,毎号さまざまな記事が掲載されています。 最新の第55号でおすすめなのは,特集「宇宙トイレの歩み」。なくてはならない設備だけれど,テレビなどではなかなか見ることがない宇宙船の「トイレ」に迫ります。 もと記事リンク

- 【火星で「地球では生物にしか作れない」炭素の比率が見つかる】 2023年3月1日NASAの火星探査機「キュリオシティ(Curiosity)」が,地球上ならば生命の証拠とみなされる炭素を含む岩石を発見した,という研究結果が発表されました。 炭素には原子核に含まれる中性子の数が異なる同位体が何種類かあり,地球上の生物は中性子の数が少ない(軽い)炭素を選択的に使うため,生物が関わった物質では軽い炭素の比率が高くなります。今回火星で採取された岩石には,軽い炭素が火星の大気や隕石よりもずっと大きな比率で含まれていました。地球上であれば生物の関わりを示唆する結果ですが,この研究を発表した研究者のクリストファー氏はその点には慎重です。もしかすると地球とは全く異なる自然現象の結果かもしれず,今後のさらなる研究が期待されています。 もと記事リンク 論文

- 【彗星の衝突が地球の大陸を作る原動力になった!?】 2023年3月1日地球の表面を覆う地殻には,薄い玄武岩でできた海洋地殻と,厚い花崗岩でできた大陸地殻の2種類があります。このように化学組成の異なる地殻をもつ地球は,岩石惑星でも特異な存在です。このような地殻が形成された謎について,チャレンジングな新説が発表されました。 それは,「彗星の衝突が地球の大陸を作る原動力になった」というものです。 研究では,古い大陸地殻が固まった年代を特定し,そこに含まれる酸素の同位体比を調べたところ,太陽系が天の川銀河の中を波打ちながら移動する周期と,大陸地殻の酸素の同位体比率の変化の周期がほぼ一致することがわかりました。天の川銀河の中で,高密度に恒星が集まっている場所を太陽系が通過するときには,地球に彗星が落下しやすくなります。彗星の衝突によって形成された花崗岩が,のちに大陸地殻の「核」となった,と考えられるのです。 もと記事リンク 論文

- 【木星の上層大気が高温である謎,ついに解明される】 2023年3月1日太陽から遠く離れた木星は,表面温度が-150℃ほどと,冷たい氷の星というイメージがあります。しかし,木星の高層大気の温度は約420℃にも及ぶことが観測によってわかっており,なぜこんな高温になるのか,長い間謎とされてきました。 そこで,木星の大気の温度分布を高性能な望遠鏡を用いて精密に解析し,マッピングしたところ,木星の北極・南極のオーロラ領域が熱を発し,その熱が木星全体に広がっていることが分かりました。木星の上層大気は,太陽風によって発生するオーロラが熱源となり,異常なまでの高温になっていたのです。 もと記事リンク 論文

- 【14年ぶりの宇宙飛行士候補選抜】 2023年3月1日先日,14年ぶりに日本で宇宙飛行士の候補が公募され,国際機関に勤める諏訪理さんと,医師の米田あゆさんの2名が選ばれました。 国内でも“最難関”といわれる選抜試験の内容は,書類選考,英語や小論文などのテスト,プレゼンテーション試験,小型の探査車を遠隔操作で走らせる実技試験など多岐にわたります。これまでの選抜では協調性やリーダーシップ,さまざまな状況下で冷静に判断する適応能力などが重視されてきましたが,今回新たに重視されたのが,「表現力・発信力」です。 選ばれたお二人とも,子供の頃に宇宙飛行士と出会い,それをきっかけに宇宙にあこがれをいだいたといいます。表現力・発信力を認められ選ばれたお二人が活躍する姿を,多くの子供たちにも見てもらいたいですね。 もと記事リンク

- 【おもちゃ作りの技術で宇宙探査に挑む!】 2023年3月1日トミカやプラレール,リカちゃんなどで有名なタカラトミーが,JAXAなどと共同で月面探査ロボットを開発し,その動く様子が公開されました。 今回開発された月面探査ロボットの愛称は「SORA-Q(ソラキュー)」。おもちゃ作りのアイデアが盛り込まれた,野球ボールほどの大きさの球体ロボットです。月面に着陸後は変形し,球体部分をタイヤのように使って走行して,搭載されたカメラでデータ収集を行います。得られたデータは,将来の有人月探査における移動手段にも生かされる予定です。 SORA-Qは2022年末頃打ち上げ予定の月探査船に搭載され,月に向かいます。 もと記事リンク

- 【秋の夜長に,宇宙旅行のガイドブックを】 2023年3月1日秋の夜長におすすめな本の特集をお届けします。旅行ガイドとして有名な『るるぶ』が,全力で宇宙旅行を特集した雑誌です。 さすがは旅雑誌の老舗,「国際宇宙ステーション(ISS)への旅」などをモデルプラン形式でご提案。宇宙旅行におすすめの服や旅行費用,乾燥するISS船内で必須のコスメなど,臨場感たっぷりの記事で妄想宇宙旅行が楽しめます。 もちろん,もっと手軽に宇宙を楽しめる「日本の宇宙スポットガイド」も網羅。つくばや種子島のJAXA施設誌上見学ツアー,各地の宇宙にまつわる展示や体験ができるオススメ施設ガイドも充実しています。 『るるぶ宇宙』 JTBパブリッシング ¥1,100(税込) 発売日:2021/3/30 ISBN:9784533144493 もと記事リンク

- 【小惑星の軌道を変える!? 「DART」探査機,小惑星への衝突に成功!】 2023年3月1日「地球に小惑星が衝突し,人類が滅亡する」は,SF映画などでおなじみの題材です。映画では小惑星を爆破して解決することが多いのですが,実は爆破すると破片が広範囲に落下し,被害を拡大してしまうので,何かをぶつけて「軌道をずらす」のが,現実的な解決なのだとか。そしてそんな映画みたいなことを実際にやってみたNASAの「DART」計画が,日本時間の9/27に無事成功しました! DART探査機は秒速6.1kmで宇宙を飛行し,地球に比較的近い小惑星のひとつ「ディディモス」の周囲を回る衛星「ディモルフォス」に衝突。探査機からリアルタイムで送られてくる映像とそれを見守る管制室の様子が,衝突の瞬間も含めライブ配信されました。 この衝突により,ディモルフォスの速度は1%ほど変化し,公転周期が約10分短くなるはずだと予測されています。 もと記事リンク NASAのリリース

- 【火星の生命は“休眠状態”で生き残っている!?】 2023年3月1日地球のお隣,火星には,かつて地球と同じく大気や海が存在しました。大気や海があった期間は10億年以上と推定され,地球で生命が誕生するまでにかかった時間よりも長いことから,火星にも独自の生命が誕生していた可能性があります。 また,地球上で超高温や超低温,真空や超高圧,高強度の放射線などの極限状態でも生存できる生物や,休眠状態で驚くべき耐性をもつ生物が発見されたことで,火星の生物が休眠状態で生き残っている可能性もあると考えられています。 さらに,極限状態で生き延びられる地球上の生物が,探査機などに付着してすでに火星に到達している可能性もあります。 2022年12月1日には,約2年2か月ぶりに火星と地球が最接近します。赤く光るその大地に生命がいるかもしれない,そう思って観察するのも楽しそうです。 もと記事リンク

- 【史上初,火星ヘリコプターが離陸に成功】 2023年3月1日NASAは現地時間4月19日,火星ヘリコプター「Ingenuity(インジェニュイティ)」による火星での初飛行が成功したと発表しました。 火星の空気は非常に薄く,地表の気圧は地球の1/100程度。地球の高度3万メートルに相当します。このように薄い大気の中でヘリを飛ばすことは,1990年代からずっと検討されてきたものの,非常に困難な課題でした。 今回インジェニュイティはホバリングし,無事に着地することに成功。薄い空気という課題の解決方法は,普通のヘリの5~10倍の速度で翼を高速回転させることでした。 もと記事リンク 論文

- 【『スター・トレック』のカーク船長,宇宙へ】 2023年3月1日映画『スター・トレック』シリーズで,ジェームズ・T・カーク船長を長年演じてきたウィリアム・シャトナー氏が,本当に宇宙旅行に飛び立ちました。 2021年10月13日(現地時間),現在90歳であるシャトナー氏を乗せた宇宙船ニュー・シェパードは,地球から約100キロ離れた宇宙の入り口まで到達し,宇宙空間を約11分間フライト。宇宙空間に到達した人類の最高齢を更新しました。 宇宙空間でほかの乗客が無重力状態を楽しむ中,シャトナー氏は窓の縁を握りしめて地球を見つめ,帰還後には地球の美しさと宇宙空間の黒に感じた死を語りました。 宇宙船ニュー・シェパードはアマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏が設立した宇宙企業「ブルー・オリジン」により運営されており,本格的な宇宙旅行事業の実現に向けて開発を進めています。 もと記事リンク

- 【いつか宇宙に行くとき必携!? 宇宙とロケットの入門書,発売】 2023年3月1日民間のロケットによる宇宙旅行も始まった2021年。いつかあなたが宇宙へ行く日が来ても困らない,宇宙とロケットの入門書が発売されました。 「宇宙は暑い? 寒い?」「物を投げて加速する装置はすべて『ロケット』である」「宇宙で前に進めるのはロケットだけ」「宇宙ではたらく人がしていること」など,宇宙に関わる興味深いトピックが,図解でわかりやすく解説されています。将来の宇宙旅行のお供に一冊,いかがでしょうか。 『人類がもっと遠い宇宙へ行くためのロケット入門』 小泉 宏之 著 インプレス社 2021年7月 ISBN 978-4-295-01171-2 定価1,980円(税込) もと記事リンク

- 【小惑星の衝突で死亡した恐竜? 脚の化石発見の米最新研究が話題に】 2023年3月1日アメリカのノースダコタ州タニスで見つかった恐竜の脚の化石が,「地球に巨大な小惑星が衝突した日に死亡し,地中に埋まったものではないか」と,話題になっています。 タニスは,恐竜絶滅を引き起こしたとされる隕石の衝突地点から約3000キロ北西に離れた場所にあります。この地で発掘された化石の中には,エラの中に隕石衝突によって飛び出した溶岩の粒が詰まっている魚や,地球外から来た可能性のある粒子が含まれた樹の樹脂など,隕石衝突の影響を生々しく残しているものがあり,問題の恐竜の脚も,隕石の衝突によって即死した可能性があるといいます。 もと記事リンク

- 【太陽系に第9番目の未知の惑星?】 2023年3月1日太陽系には,現在8個の惑星が知られています。しかし,海王星の外側にある小さな天体の軌道から,海王星のさらに外側に巨大な未知の惑星があるという仮説が提唱されています。もしも実在すれば第9番目の惑星となることから,仮に「プラネット・ナイン」と呼ばれているこの未知の天体について,その位置と質量などを詳しく予測した計算が論文にまとめられました。 もしもプラネット・ナインが実在するとすれば,地球から見て天の川の中にまぎれている可能性が高いとみられ,すばる望遠鏡など多くの観測施設を用いて,実際にプラネット・ナインを見つけ出そうとする試みも始まっています。 もと記事リンク

- 【NASA,火星の大気から酸素を生成する装置を開発】 2023年3月1日宇宙飛行士を火星に送るにあたって最も難しいことの1つは,火星から地球への帰還と言われています。帰りの燃料や,燃料の燃焼に必要な酸素は数十トンにもなるとされ,これらをすべて地球から持っていくとなると,大変な負担です。 でも,もしも目的地の火星で現地調達できるなら,有人探査はより簡単かつ安全で,安価になります。そこで,NASAは火星の大気の主成分である二酸化炭素を分解して酸素を取り出す装置「MOXIE」を開発し,火星探査機「Perseverance」に搭載して火星に送り込みました。 現在MOXIEは火星表面で稼働しており,予定していた「1時間に6gの酸素を生成する」という目標に達する機能を発揮していることが,8/31付で発表されました。これは小型犬の呼吸に必要な酸素と同等の量だとか。有人火星探査への重要なステップとして注目されています。 もと記事リンク 論文

- 【JAXAの小型ロケット「イプシロン6号」,打ち上げ失敗】 2023年3月1日10月12日に鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられた小型ロケット「イプシロン」6号機は,打ち上げの途中で異常が発生したため,機体を破壊する信号が送られ,打ち上げは失敗。機体はフィリピンの東の海上に落下したと推定されています。 JAXAによると,打ち上げの途中で機体の姿勢が目標からずれ,地球の周回軌道に投入できないと判断したことから,打ち上げのおよそ6分半後に機体を破壊する信号を送ったとのことです。 イプシロンは需要の高まっている商業衛星の打ち上げに向けて開発が進められた小型ロケットで,これまで打ち上げられた1号機から5号機までは打ち上げに成功しており,今回の6号機で初めて商業衛星を搭載していました。今後,事故原因の究明が進められる予定です。 もと記事リンク JAXAイプシロンロケットプロジェクト

- 【火星の海は地殻に取り込まれた、新説、火星も青かった】 2023年3月1日地球の外側,隣に位置する惑星・火星。その表面には水の流れた痕跡が残りますが,現在の火星の表面は極寒の砂漠です。 これまで,火星の水は太陽風により宇宙空間へ吹き飛ばされたとされてきましたが,最新の研究で,一部の水が火星の地殻内の鉱物に取り込まれた可能性が示唆されました。かつての火星には,地球と同じ青い海があったのかもしれません。 もと記事リンク

- 【地球の準衛星「カモオアレワ」,実は月の破片かも?】 2023年3月1日地球と月の間にある50メートルほどの天体「カモオアレワ Kamoʻoalewa」は,地球のすぐそばにある小惑星で,地球を周回するような軌道をもつ「準衛星」です。カモオアレワは地球のすぐ近くで約1年の周期で太陽の周りを公転し,また約1年周期で地球の周りを回っています。この天体を構成する物質をアメリカ・アリゾナ州の「大双眼望遠鏡」で調べたところ,アポロ計画で持ち帰られた「月の石」とスペクトルが一致することが分かりました。このことから,カモオアレワは月に天体が衝突するなどして宇宙に放出された「月のカケラ」である可能性があります。今後,中国がカモオアレワへのサンプルリターンを計画しています。 もと記事リンク 論文

- 【月の土で植物を栽培したら,どうなる!?】 2023年3月1日もしも将来人類が月に住むようになったとしたら,月の土で農作物を作ることは可能なのか? という疑問に対し,このたび月の土で植物を育てる実験が行われました。 月の表面の土は,小さな隕石が絶えず衝突して細かく砕けたチリ状の物質で,「レゴリス」と呼ばれています。地球上の土と比べると,レゴリスは有機物を含まず,含まれている物質の組成も状態も異なります。 アポロ計画で持ち帰られたレゴリスと,レゴリスを模して造られた人工の模擬土を用いてアブラナ科のシロイヌナズナを育てたところ,発芽には問題がなかったものの,本物のレゴリスで育てた植物には特に重度のストレス反応が起こっていたことが分かりました。月の土で地球の植物を育てるのは,なかなか難しいのかもしれません。 もと記事リンク 論文