※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.216>

1|自然環境と人間

1 人間活動と生物のつり合い

自然界では,多くの種類の生物がたがいにかかわり,生物量のつり合いや物質循環が保たれてきた。このつり合いが,人間の活動により急激に変化しつつある。

外来種と在来種

人間の活動によって,ある地域に,それまでは生息していなかった種類の生物が持ちこまれ,それが野生化することがある。このような生物を外来種という。これに対して,もともとその地域に生息していた生物を在来種という。

外来種によっては,その地域の在来種を食べたり,同じような生活のしかたの在来種から生息場所や食物を奪ったりする。また,その地域にはなかった病気を持ちこむこともある。すると,その地域の在来種が減少して,それまでの環境が変化することがある。このような外来種による問題は,日本だけでなく世界各地で起こっている。

また,生産者として多くの生命を支える森林が,開発などで失われると,自然界のつり合いが大きくくずれ,その地域の生物の絶滅❶につながることもある。特に,さまざまな生物のすむ熱帯雨林の減少は大きな問題である。生物の絶滅は,人間の乱獲によって起こる場合もある。

人間も自然界の一員である。このような環境の変化は,私たちの健康や産業などにも影響をおよぼすことがある。

●外国から日本へ

●日本(アジア)から外国へ

図1 いろいろな外来種の例

❶ 絶滅は,ある種類のすべての個体が地球上から全くいなくなってしまう意味で使われる場合と,ある地域からいなくなってしまう意味で使われる場合がある。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.217>

2 人間活動と水をめぐるつり合い

排水処理

私たちは,生活用水や工業用水などとして大量の水を利用しており,結果として,その排水にはさまざまな物質がふくまれることになる。たとえば,排水にふくまれる無機養分は,水中の微生物の大量発生の原因になる(図2)。また,排水中に有機物が多いと,分解者が有機物を分解するときに大量の酸素を消費し,水中は酸素不足になる。酸素が不足すると魚や水生昆虫などは死滅し,水は悪臭をはなつようになる。

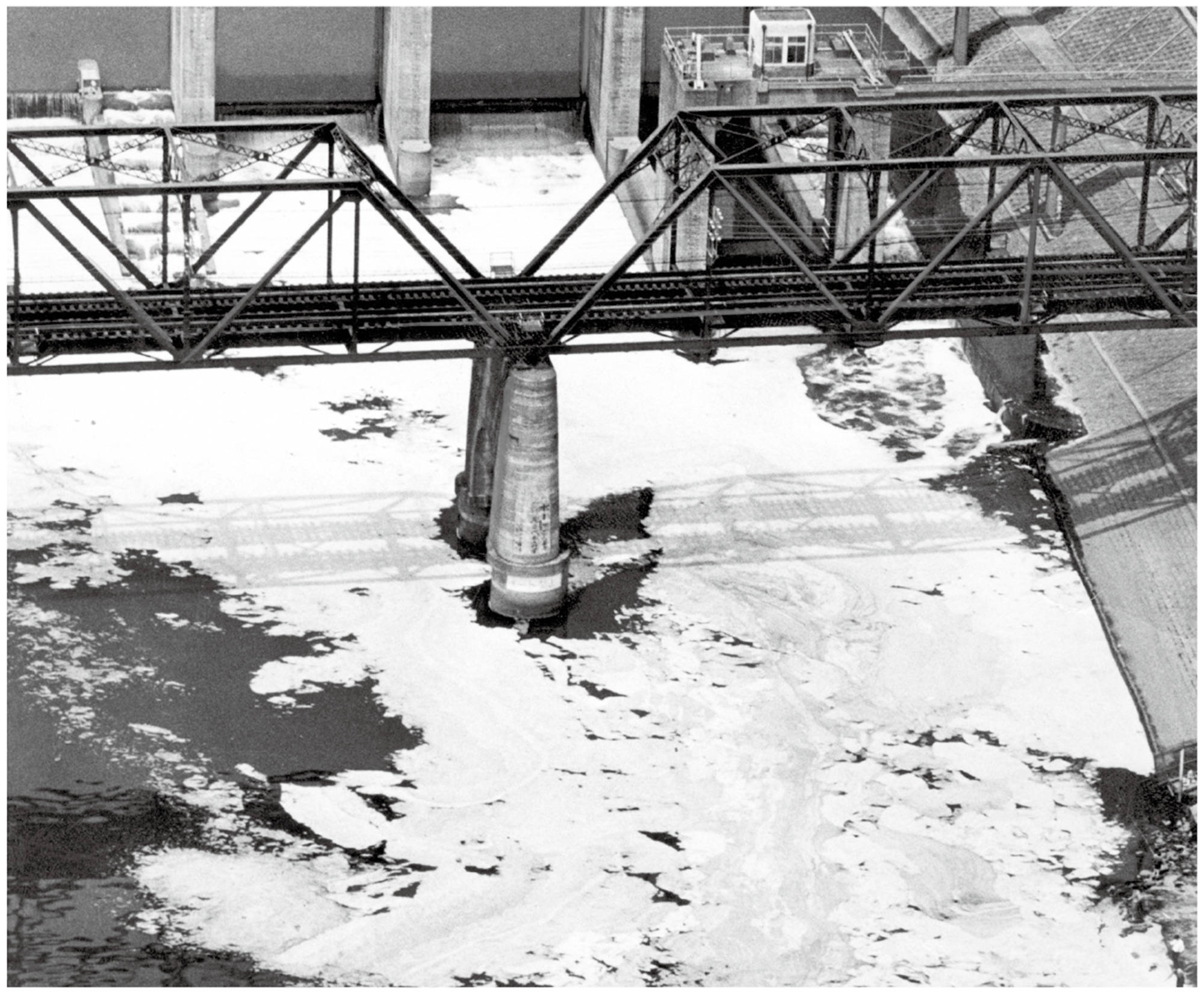

以前の日本では,排水中のこれらの物質の規制や処理が十分でなく,無機養分や有機物による水質の汚染が深刻になったこともあった(図3)。

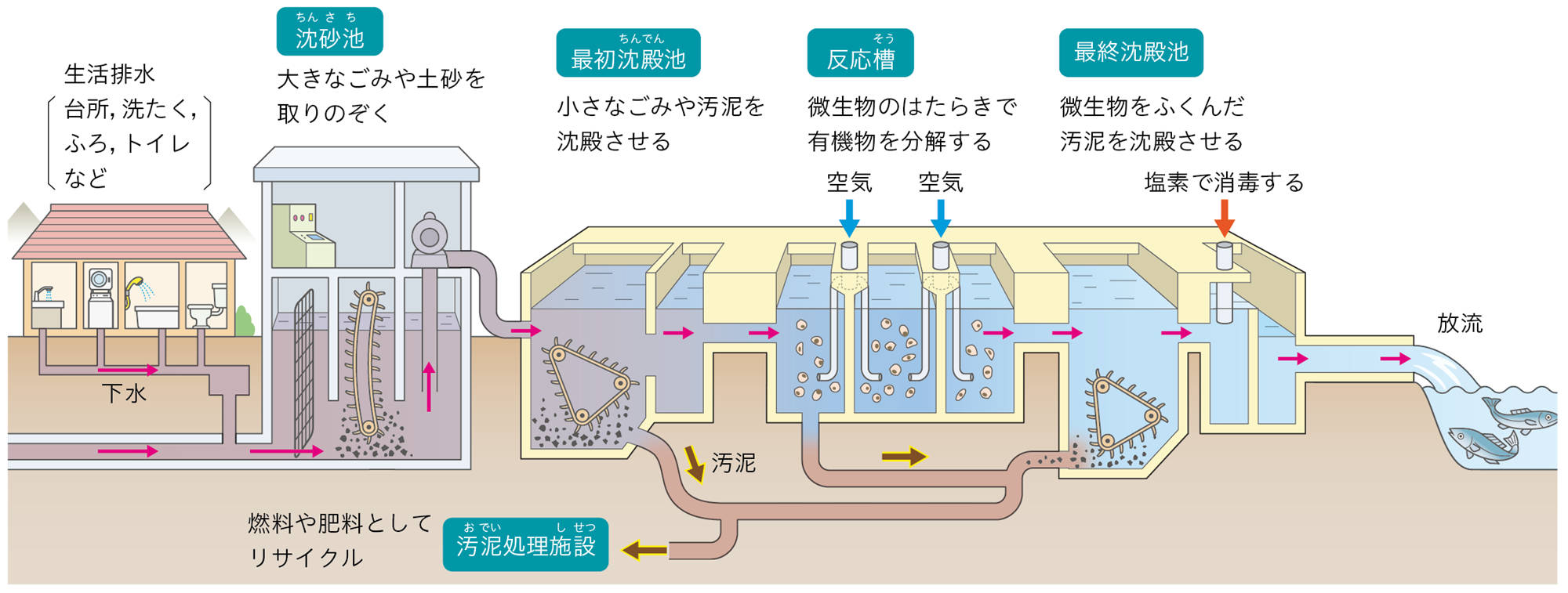

しかし,現在はさまざまな努力が行われており,私たちが家庭から出す生活排水を例にすれば,下水道が整備され,下水処理場では有機物などをできるだけ減らしている(図4)。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.267>

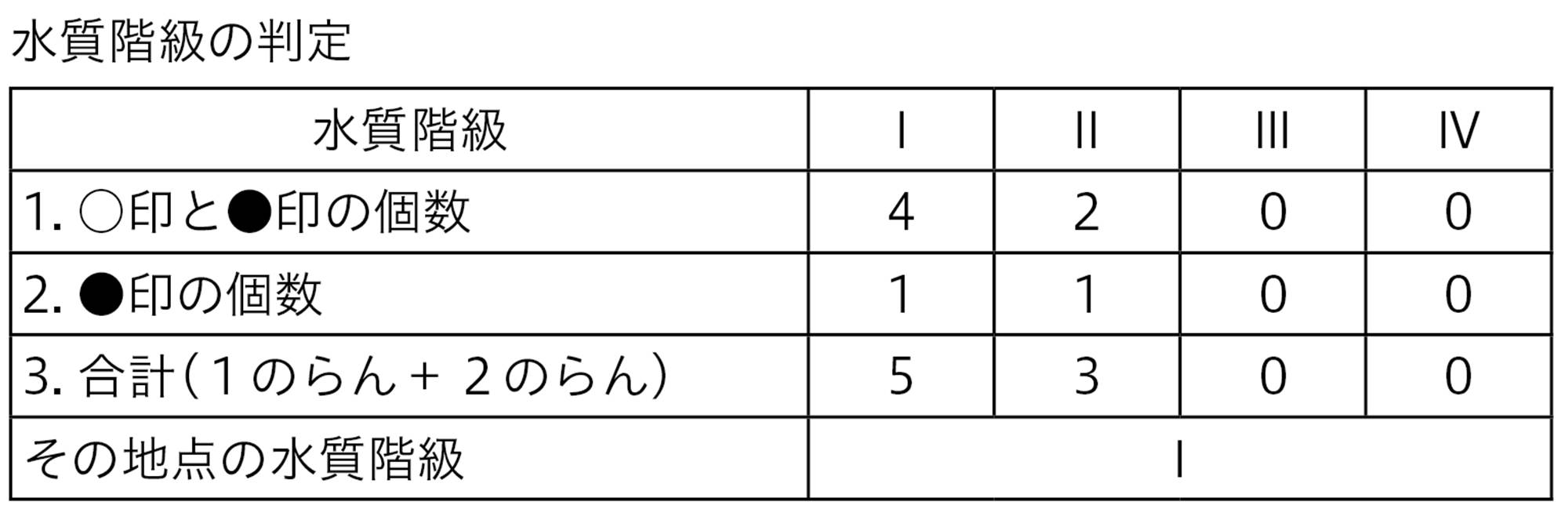

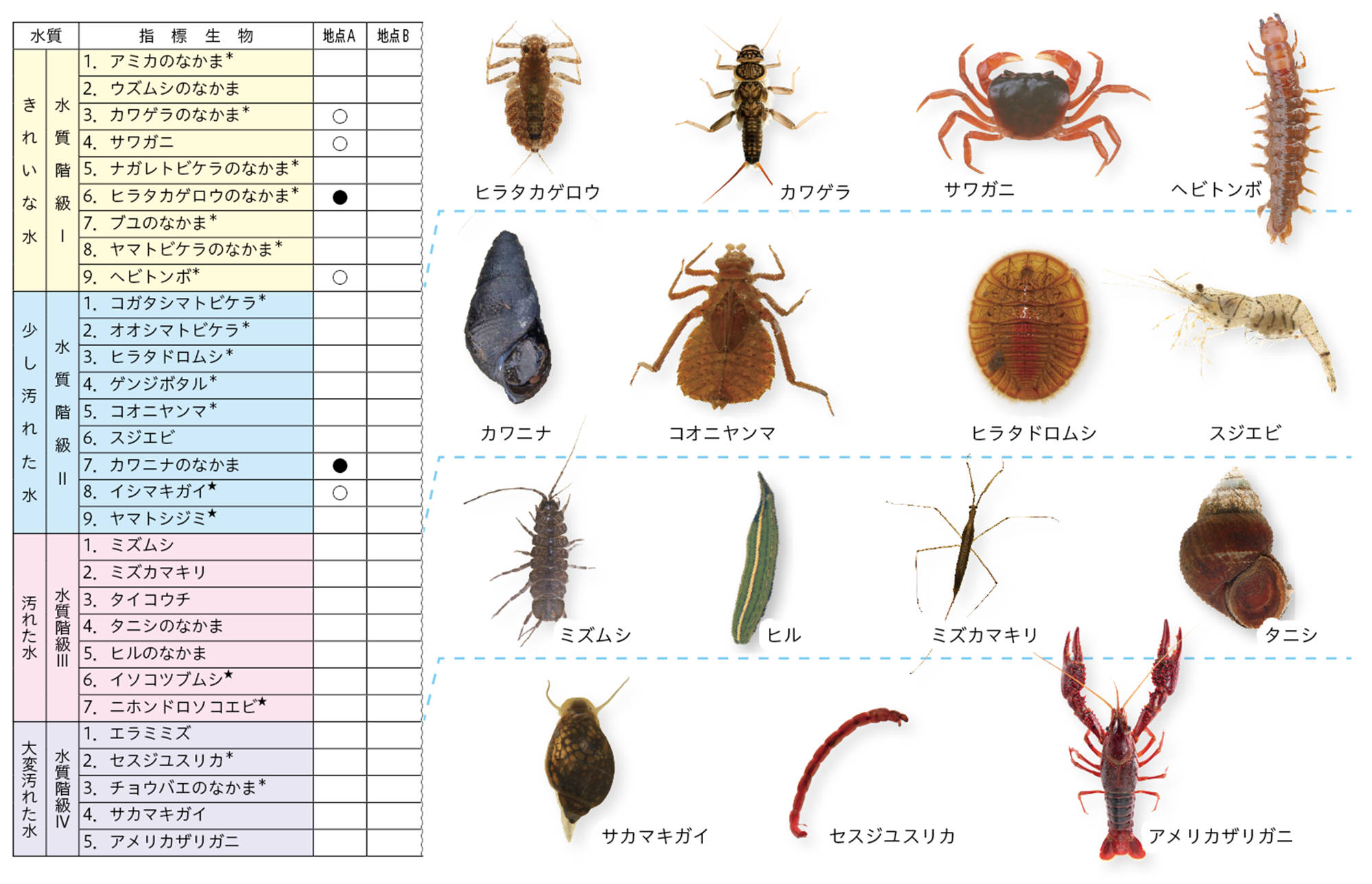

資料 水生生物による水質調査

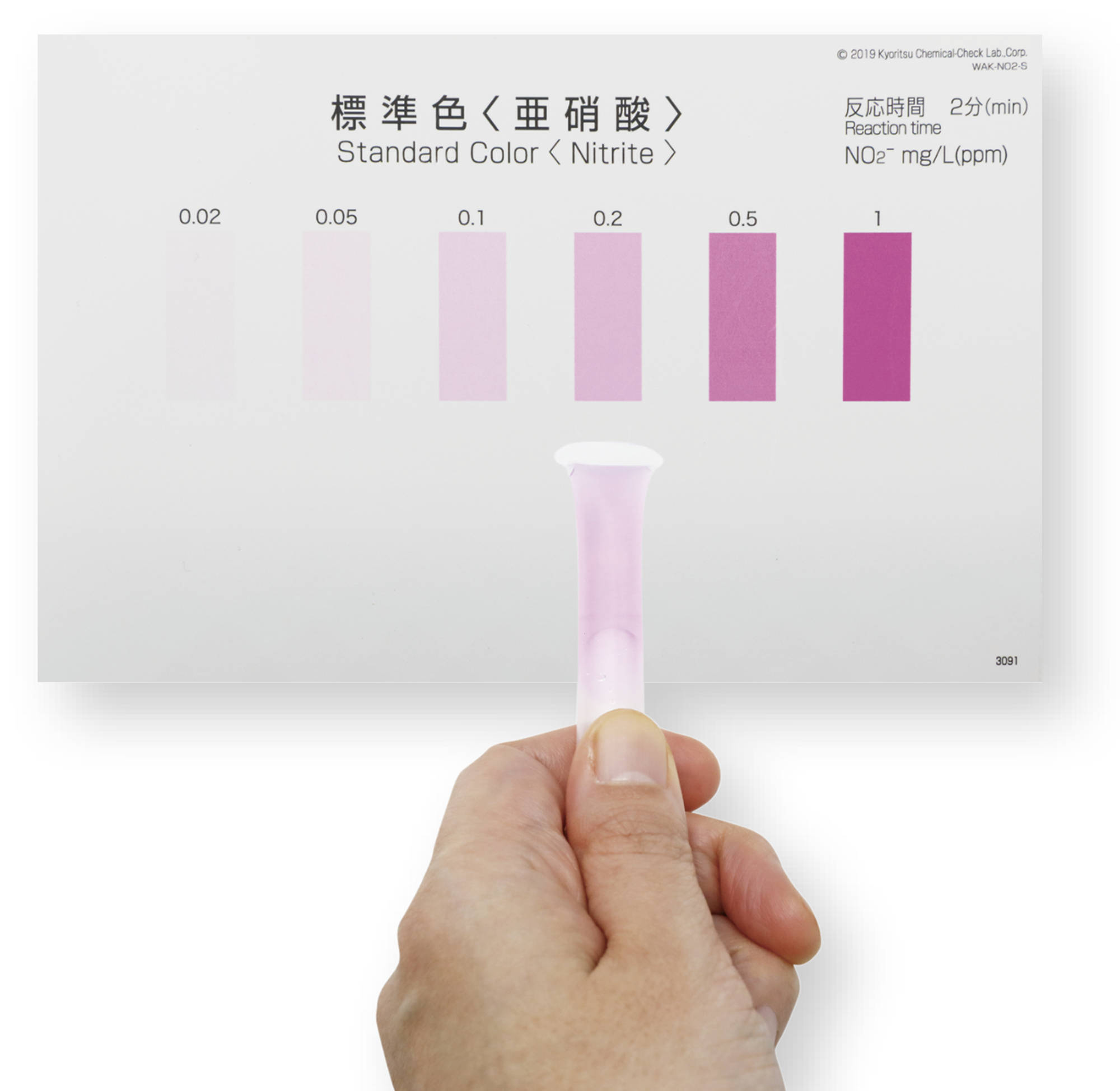

A 化学的な水質調査

簡易水質検査試薬を使って,窒素化合物の濃度(生活排水などによる汚れを示す1つのめやす)などを調べてみよう。

*は幼虫を示す。★は汽水域(海水と河川などの水が混じり合っているところ)の生物を示す。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.218>

3 人間活動と大気をめぐるつり合い

地表付近の大気の成分は,体積比で窒素約78%,酸素約21%,アルゴン約0.9%,二酸化炭素約0.04%などである。大気の成分は,地球の歴史の中でそもそもゆるやかに変化してきたが,近年では人間活動が大きな影響をあたえている。

地球温暖化

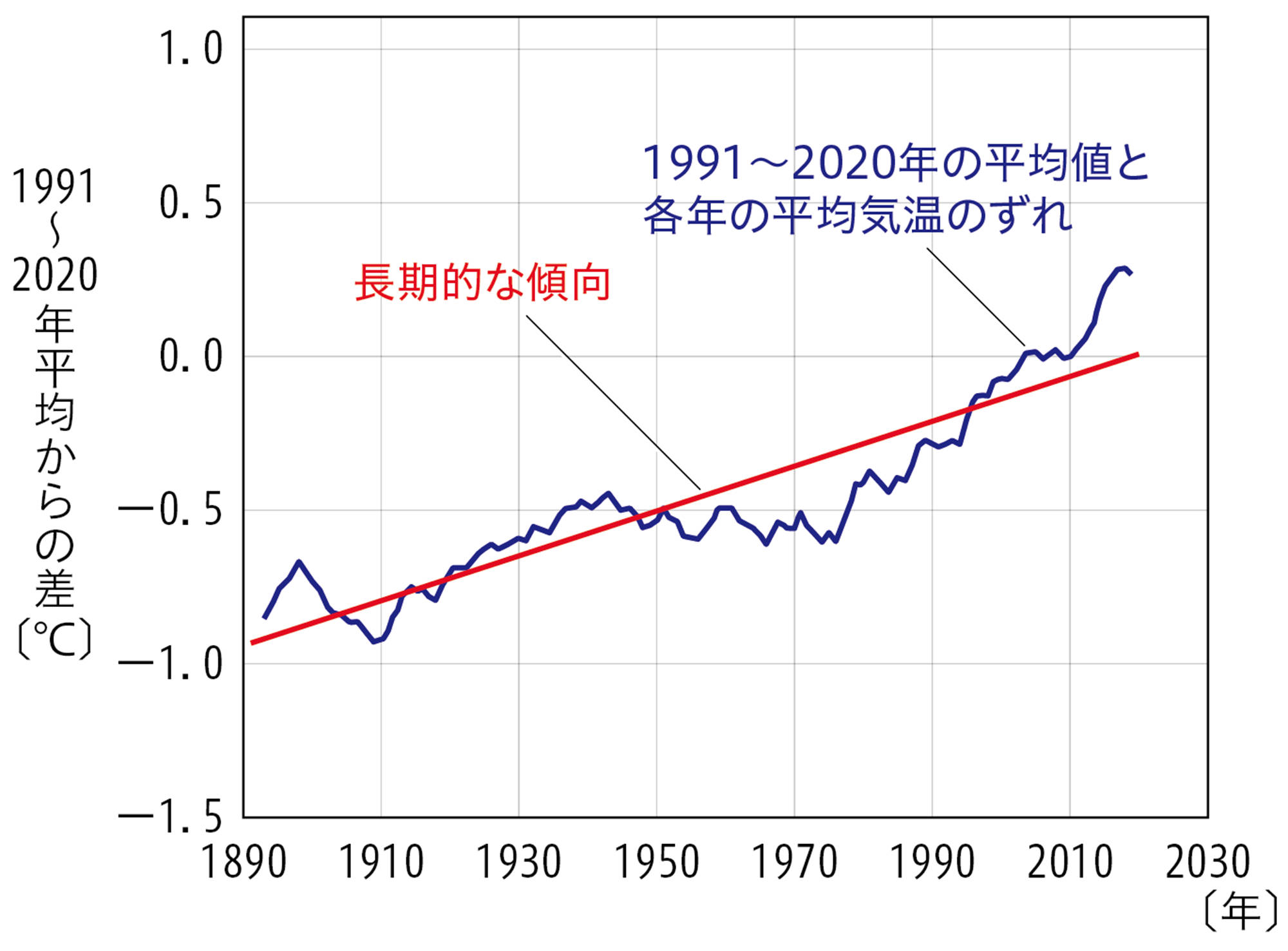

地球の年平均気温は,少しずつ上昇している(図5)。これを地球温暖化といい,その原因のひとつとして考えられているのが,大気中の二酸化炭素濃度の増加である。

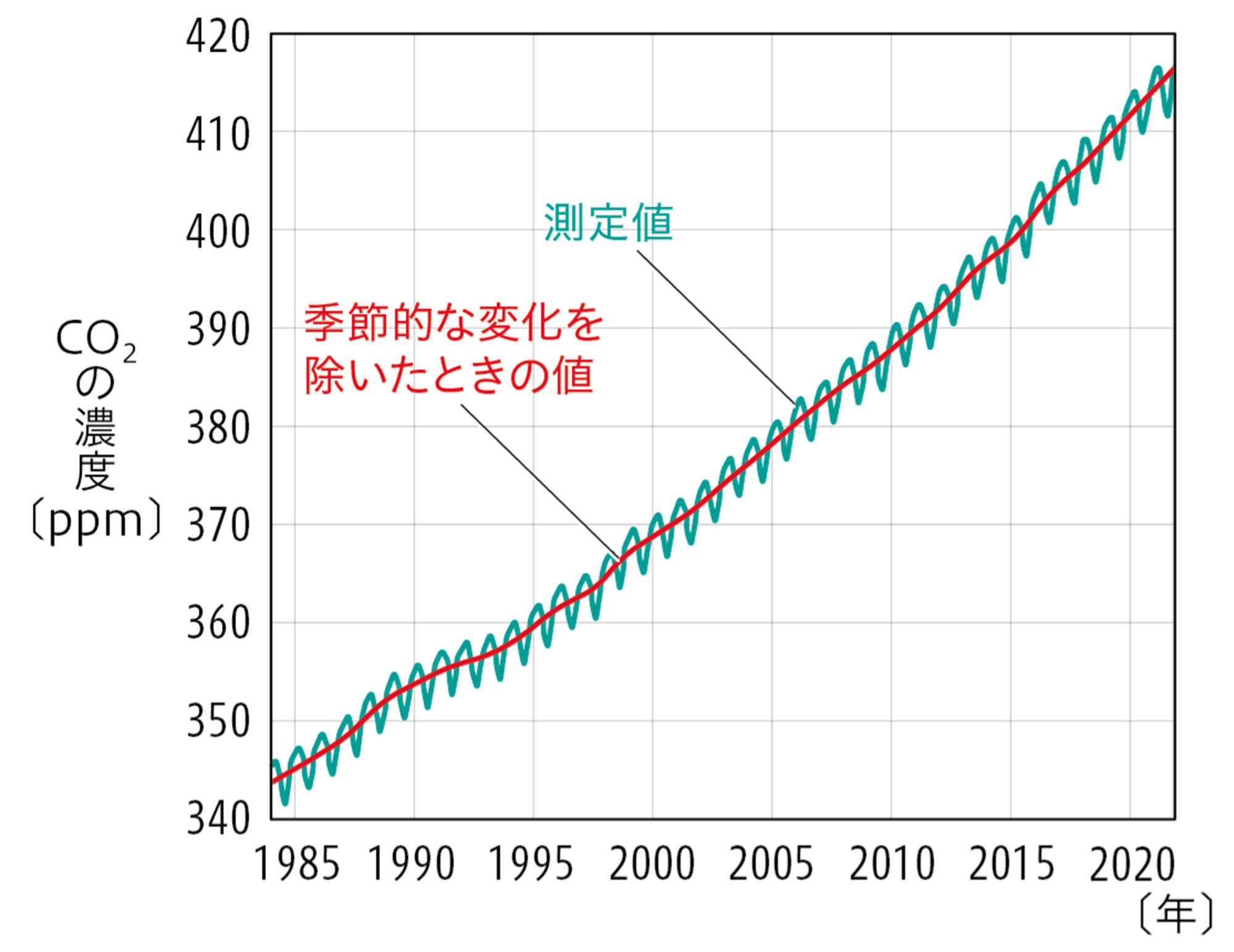

大気中の二酸化炭素濃度は,図6のように年ごとに高くなっている。この濃度の増加は,人間の活動が活発になってきたころと一致する。このことから,石炭や石油・天然ガスなどの化石燃料の大量消費,世界的な規模での森林の減少などが原因と考えられている。

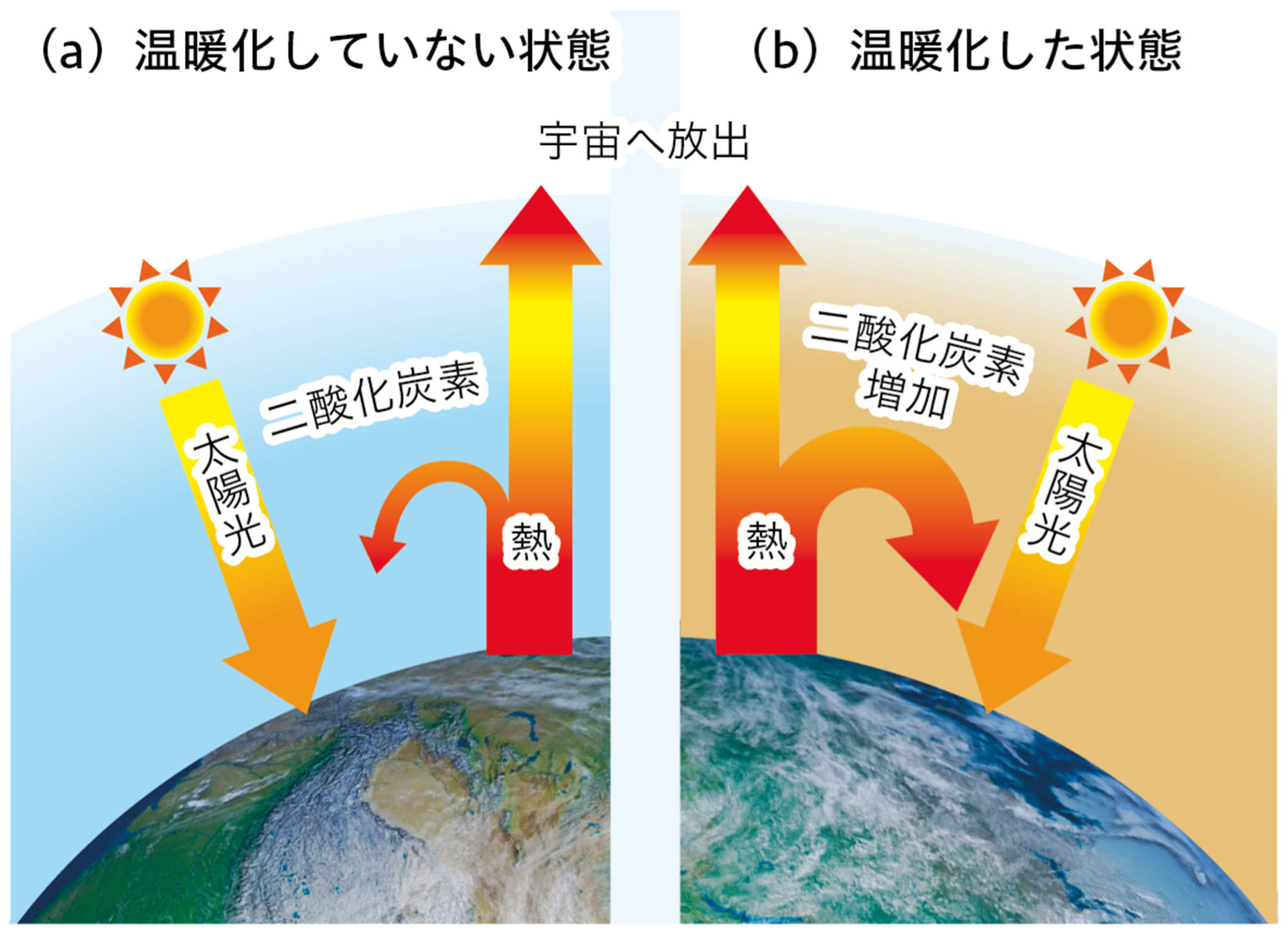

大気中の二酸化炭素には,地球から宇宙空間に放出される熱の流れをさまたげ,大気や地表を暖めるはたらきがある(図7)。このはたらきが温室効果である。また,二酸化炭素のような温室効果をもつ気体を温室効果ガスという。

地球温暖化が進むと,海水面の上昇,海洋表面温度の上昇,異常気象,生態系の変化など,地球全体に重大な変化をもたらすおそれがある。そのため,地球温暖化は世界で取り組む重要な課題であるとされ,二酸化炭素の排出を減らす取り組みが各国で行われている。

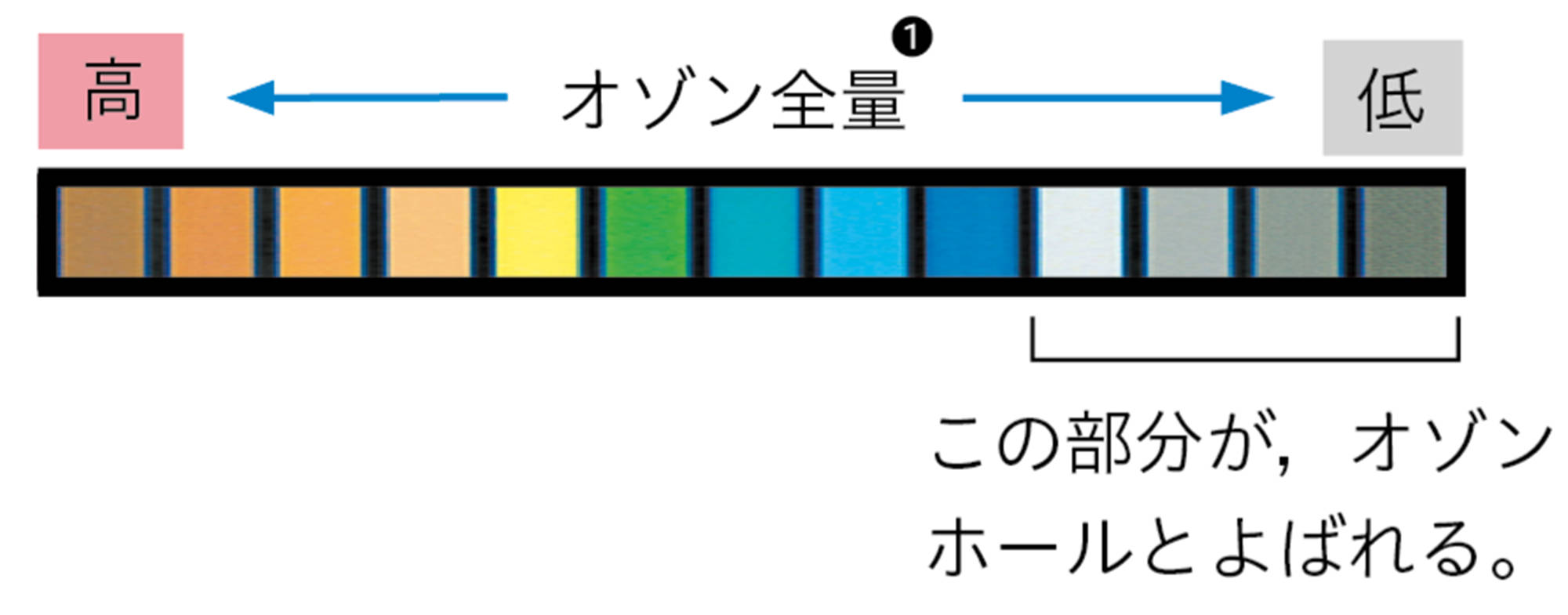

❶ オゾン全量とは,ある地点の上空に存在するオゾンの総量である。

❷ 出典:気象庁ウェブサイト資料「二酸化炭素濃度の経年変化」

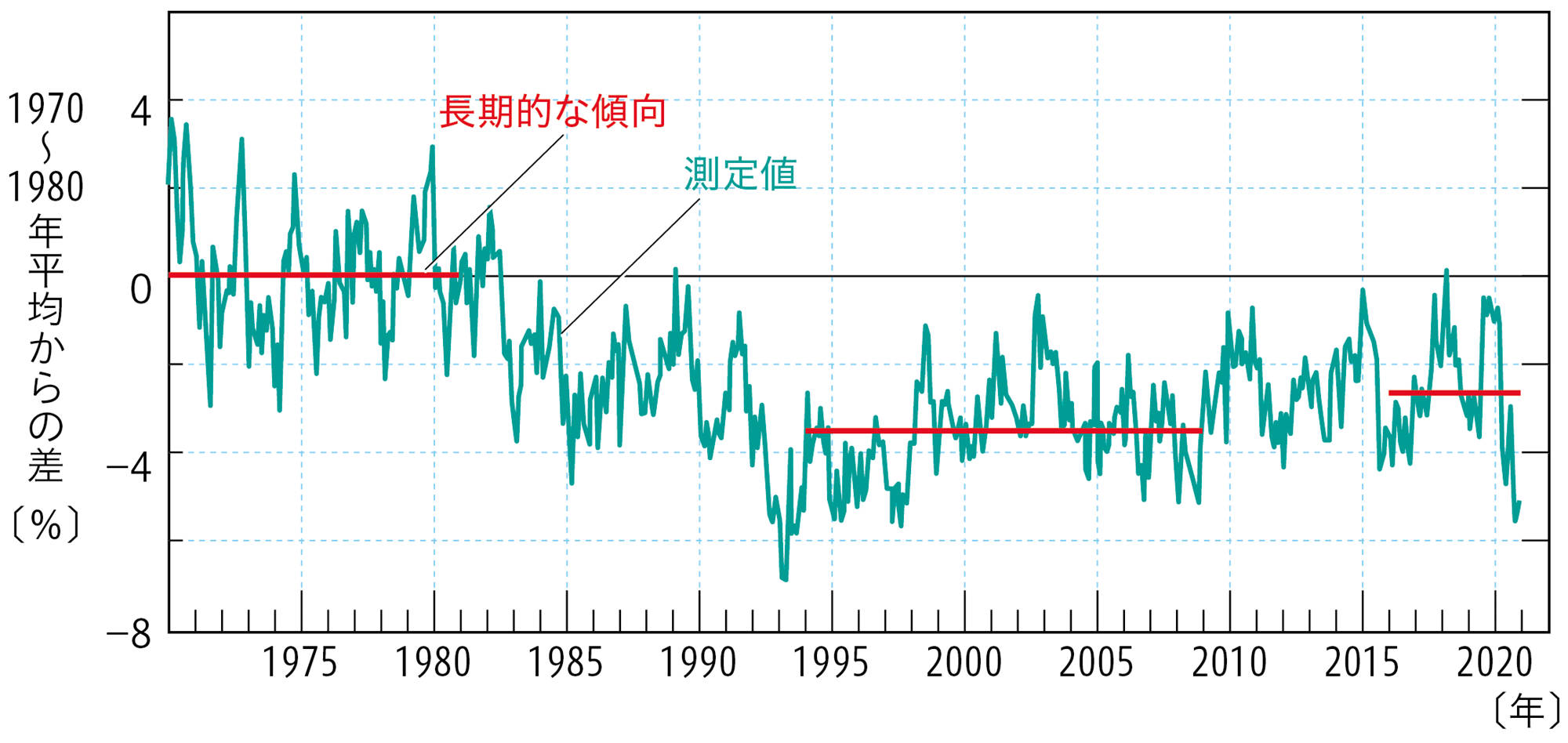

❸ 出典:気象庁ウェブサイト「オゾン全量の経年変化」

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.219>

オゾン層

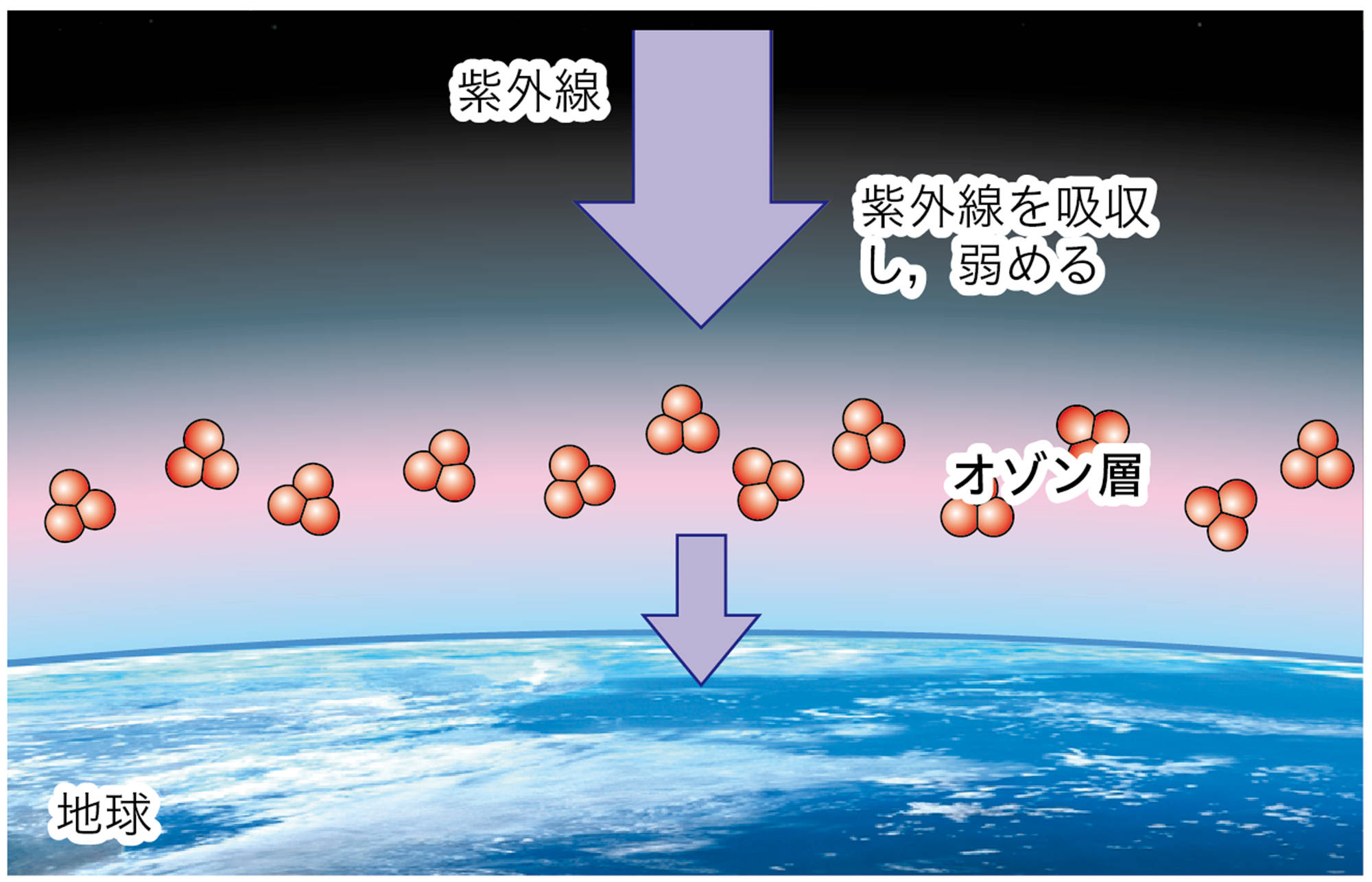

紫外線は太陽から発せられ,目に見える光とともに地球にとどいている。生物が紫外線を大量にあびると,害になることがある。

地球を取りまく大気の上層には【オゾン層】とよばれるオゾンの多い層があり,太陽から発せられる紫外線はこのオゾン層によって吸収され,弱められている(図8)。つまり,オゾン層は,紫外線から地表の生物を保護する役割を果たしている。

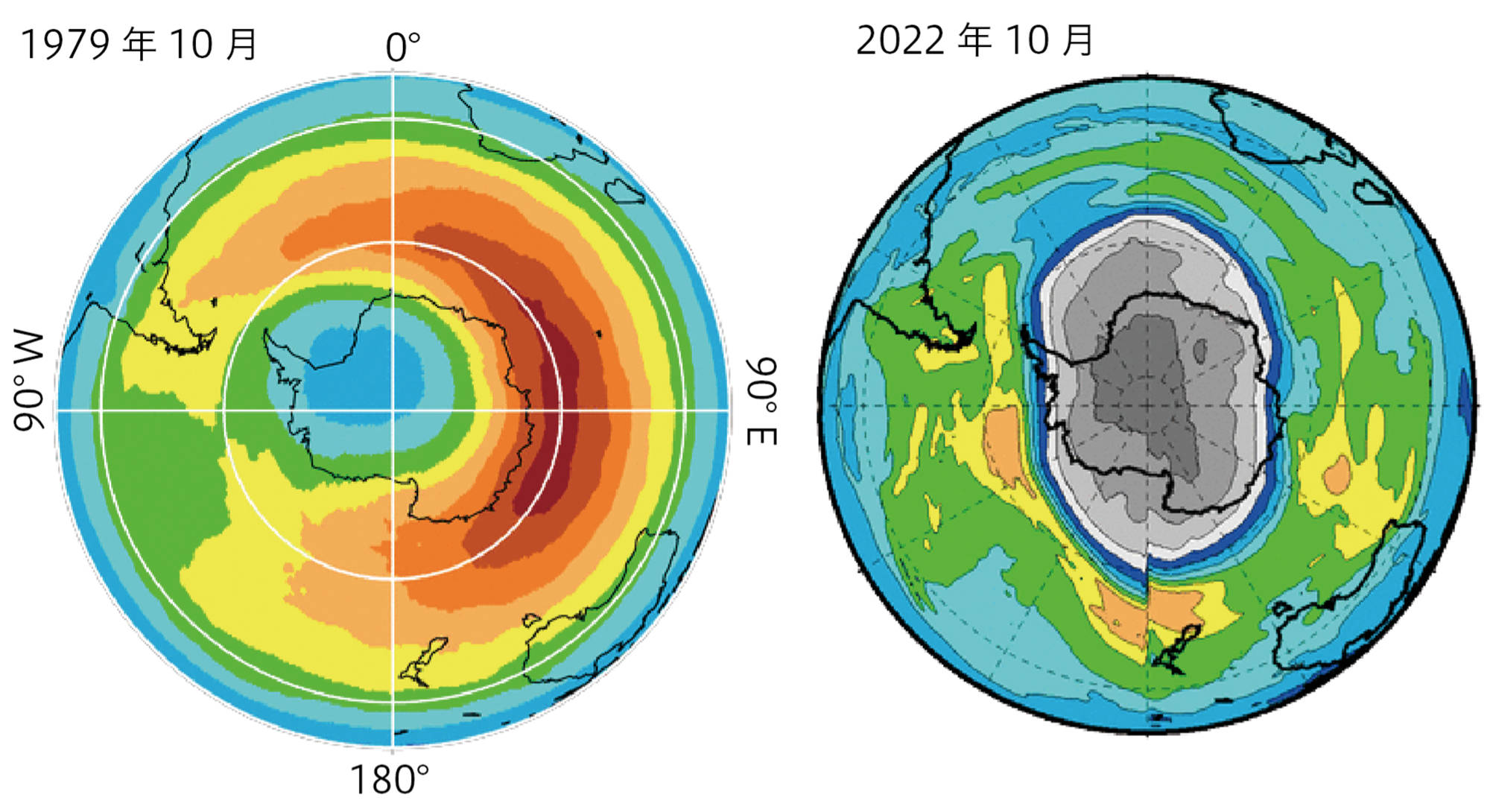

しかし,1980 年代はじめごろから,南極上空のオゾン層のオゾンが少なくなるオゾンホールとよばれる現象が観測されるようになった(図9)。オゾンホールの拡大が続けば,地表に到達する紫外線が増大し,生物に悪影響をおよぼすことが予想される。

❶ オゾン全量とは,ある地点の上空に存在するオゾンの総量である。

❷ 出典:気象庁ウェブサイト「南極オゾンホールの状況(2022年)」

❸ 出典:気象庁ウェブサイト「オゾン全量の経年変化」

ニュース

- フジツボの貼りつきを防止せよ 2025年9月1日外来種は,人間の活動によって,もともと生息していなかった場所でくらすようになった生物を指します。“人間の活動によって”というのがポイントで,自力では移動できない生物であっても,他地域の外来種となってしまう可能性があるということです。このような生物には植物だけでなく,固着性の動物もふくまれています。固着性というのは,一定の場所にからだを固定し,動かずにくらす動物の性質です。 代表的な固着性の動物であるフジツボは,船の外壁に貼りついてしまうことがあります。きわめて強い固着性のため,一度貼りつくと容易にはとることができず,船の移動中ずっと貼りついたまま,他地域に拡散されてしまう問題が指摘されています。また,大量に外壁に貼りつくことで,船の燃費を下げたり,排水などの機能を損なわせたりすることも問題視されます。フジツボの付着を防ぐには,有毒な重金属をふくむ,防汚剤とよばれる塗料を外壁に使用するといった方法がありましたが,付着を防ぐだけにとどまらずフジツボを殺してしまったり,流出して海洋を汚染してしまったりというさまざまな問題がありました。 岡山大学などの研究グループは,天然由来で海洋を汚さない,安全な付着阻害剤の化学合成に成功しました。この物質は「スカブロライドF」といい,自然環境ではサンゴの一種から得られる物質です。物質そのものは知られていましたが,安定して大量に確保することが難しく,実用性には乏しい状態でした。研究グループは,実に6年がかりでスカブロライドFの化学的なつくりを突き止め,合成に成功しました。その後,フジツボの幼生の固着性に対する,化学合成したスカブロライドFの効果を調べたところ,この物質の入った水中では,幼生の死亡率は上がらずに,固着を行わないことが確認されたとのことです。 今後は,この研究成果を基盤とし,効果的で安全な,環境に優しい新たな付着防汚剤が開発されることが期待されます。研究チームは,「化合物を道具として生物付着の問題解決に貢献したい」と述べています。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- あの有名な生物,実は外来種だった 2025年7月31日教科書にも写真が掲載されており,誰もが一度は目にしたことがあるであろうミジンコ。全国どこでも見ることができ,現在の日本の淡水生態系を支えている代表的な微生物ですが,実は外来種だったというので驚きです。 東北大学の研究チームは,全国300か所以上の水場から採取したミジンコ(Daphnia pulex)の遺伝子の解析を行いました。このミジンコは,基本的には有性生殖を行わずに無性生殖によって子をふやす生態をとることもあり,祖先となった個体から受け継ぐ遺伝子の特定が比較的容易に可能です。解析の結果,日本のミジンコは,北米産Daphnia pulicariaとの雑種であるクローン生物で,なんとわずか4個体を起源とすることが判明しました。研究ではさらに,北米からの外来種であるミジンコの日本への侵入時期は,700~3000年前であることも推定されました。北米地域との交流といえば,ペリー提督が浦賀に来航してからまだ200年にも満たないので,北米産ミジンコの日本への定着は,人間の活動だけでは説明ができないといえます。 今回の研究結果からは,わずかな個体から全国に生息地を広げていったミジンコは,無性生殖による繁殖力の強さで,これまでにどこかのタイミングで,かつての日本の在来種や固有種を駆逐してしまった可能性が示唆されます。その一方で,有性生殖という手段がないため,遺伝的な多様性が低く,数千年後には絶滅する可能性もあると計算されています。 この研究成果は,日本の淡水生物の由来や進化に新たな視点を提供し,水生生物の侵入・定着のメカニズム解明につながる重要なものであるといえます。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)

- 南極の氷の下のすがた 2025年7月31日地球温暖化によって地球の温度は上昇しており,このままでは極地の氷がとけてしまう――。このような話は,誰でも一度は耳にしたことがあると思います。では,実際に氷がとけると,その下にはどのような陸地が広がっているのでしょうか? 南極の氷床は,長年にわたる積雪と氷の圧縮によって形成され,厚さ数千mにも達する,地球上で最も分厚い氷の層となっています。氷床の下には陸地がありますが,この陸地の地形によって水の流れが決まり,また,水の流れを理解することは,氷床の安定性や融解メカニズムを解明する際に重要となります。すなわち,氷の下の陸地を知ることは,南極の地質や過去の環境を知る手がかりにもなり得るのです。そこで2001年から,英国南極調査局では,南極の地図を作成するプロジェクトを進めています。地図はつねに更新されており,今回は3回目となる地図「Bedmap3」が完成しました。作成には衛星や地震波探査などの最新機器が活用されているほか,航空機や船舶による実地調査も行われます。実地調査では,なんと犬ぞりも活用されています。あらゆる手段で得たデータから氷床の厚さや地形を精密に測定し,高精度のグリッドマップが統合・再構築されました。 この地図により,南極の氷床下に隠された山脈や古代の河川跡,海面より低い盆地などが明確に示されました。また,南極の氷の総量は2717万km3で,平均の厚さは1948mにもおよび,地域によっては4000mを超える厚さとなることが確認されました。 研究成果は,氷床の動きのモデル化だけでなく,将来の海面上昇の予測にも活用され,最大58mの海面上昇の可能性が示唆されています。また,外界と隔絶された氷床下の湖には,未知の生物がいる可能性もあり,生物学の分野からも注目を集めています。Bedmap3は,南極の理解を深める鍵となることでしょう。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- 遡上の切り札『鮭大砲』 2025年7月2日急なダム建設で実家の川に帰れない…! そんなサケのみなさまに朗報です。 サケのなかまは,淡水の川で生まれたあと,成長すると海へ移動して数年間回遊し,ふたたび産卵のために自らが生まれた川へと戻るという生活サイクルをもっています。このとき,海から川,特に険しい上流への遡上(そじょう)は,命がけの旅路となることも多く,サケの遡上は,感動的なエピソードとして取り上げられることがしばしばあります。しかし,20世紀以降は,数多くのダムの建設によってこの遡上が阻害され,サケの個体数の減少や,サケの属する生態系への影響が問題となっています。 アメリカの企業が開発した『鮭大砲』は,ダムで分断されてしまった川であっても,サケを安全に上流へと運ぶための切り札です。『大砲』とはぶっそうな名前ですが,これはもちろん比ゆ的な表現で,実際には『トンネル』のイメージとなります。この装置は,直径30cmほどのシリコン製チューブを下流から上流までつなげ,低圧の空気と少量の水によって,サケを傷つけることなく滑らかに上流へと輸送します。輸送速度は5~10m/秒程度なので,かなりのスピード感です。 現在,『鮭大砲』はすでに改良版もリリースされており,人間の手でサケをチューブに押しこむのではなく,サケを自然にチューブの入口へ誘導するためのくふうがなされているほか,AIと画像解析技術による自動選別を行い,外来種を送り出してしまうようなことは避け,目的とするサケのみを選択的に輸送することもできます。アメリカのダムではすでに導入されているところもあり,サケの遡上を支援しながら生態系の保護にも貢献しています。『鮭大砲』は,人間とサケが手を取り合うための秘密兵器となるかもしれません。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 動画リンク

- アメリカで外来種オオスズメバチの根絶を宣言 2025年4月9日米国の侵略的外来種オオスズメバチが,2024年12月18日に根絶されたとワシントン州農業局と米農務省が発表しました。この昆虫は2019年に初めて米国とカナダで確認され,日本をふくむアジア圏から侵入したものとみられていましたが,積極的な駆除計画により約5年で根絶が達成されました。オオスズメバチは毒性が強く,人間に対して害を及ぼす危険があり,また飼育されているミツバチのコロニーを短時間で壊滅させてしまうため,早期駆除が望まれていました。 この成果について,専門家は,外来種の恒久的な駆除が資金と世間の関心により可能だと評価しています。ただし,オオスズメバチが再び持ち込まれる可能性が完全に排除できるわけではないともされています。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)

- 【オゾン層,数十年後には完全に回復する見通し】 2023年3月1日地球の成層圏のオゾン層は,宇宙からの有害な紫外線を吸収して生物を守ってくれています。しかし,人間が使用した「フロン」などの化学物質がオゾンを破壊したため,北極や南極上空などでは,オゾンが極端に薄い「オゾンホール」と呼ばれる場所ができてしまっています。 フロン類は1989年,世界的に使用が禁止され,ほとんど使用されなくなりました。それから30年以上経ち,最新の報告書によれば,このままでいけばオゾンホールは徐々に縮小し,数十年後には1980年のレベルに回復する見通しとのことです。地球環境の悪化への対策に成果が出たことで,現在直面している地球温暖化問題の解決にもつながるという意見も出ています。 もと記事リンク

- 【国際生物多様性の日に考える ―飼育下のオガサワラシジミ繁殖途絶―】 2023年3月1日毎年5月22日は「国際生物多様性の日」です。日本国内でもさまざまな生物が絶滅の危機にありますが,2020年にその中の1種・オガサワラシジミの飼育下での繁殖が途絶したニュースを,今回改めてご紹介します。 小笠原諸島には多くの固有種が生息しています。オガサワラシジミもその内の1種です。かつては小笠原の複数の島で生息していましたが,近年では母島のみとなり,2018年を最後に野生での記録が途絶えています。絶滅を回避するため,2005年より多摩動物公園などで保護増殖事業が行われてきましたが,2020年,飼育下の個体もすべて死亡しました。 絶滅の危機にまで追い詰められてしまった生物を救うのは容易ではありません。そうなる前に何ができるのか。「国際生物多様性の日」をきっかけに,考えてみませんか。 もと記事リンク

- 【海に捨てられたタイヤによる幽霊漁業の影響を解明】 2023年3月1日「ゴーストフィッシング(幽霊漁業)」とは,海に捨てられた漁網やカニかごなどによって,意図しない水産物の捕殺が引き起こされることを指します。このたび,弘前大学の研究グループが,海に捨てられた廃タイヤによってもこの「幽霊漁業」が起きることを明らかにしました。 廃タイヤの内側の形は「ネズミ返し」のようになっており,表面の凹凸もないため,タイヤの内側に入ると,歩いて移動するヤドカリは脱出できません。実験により,わずか6基のタイヤで1年間に1,278匹ものヤドカリが出られなくなったことが分かっています。人間の捨てるゴミの影響は,これまで考えられていたよりも広い範囲に及んでいるのかもしれません。 もと記事リンク 論文

- 【日本の在来種でも外来種? 「食害」だけではない,放流による地域の生物への悪影響】 2023年3月1日飼育している魚の扱いについて,「飼育している魚を放流しないでください」という啓発画像が環境省中国四国地方環境事務所より公開されました。 近年理解度が上がっている国外からの外来種だけでなく,国内の在来種であっても,人の手による他地域への魚の移動は望ましくないこと,放流した魚が在来種や地域個体群を滅ぼすことにもなりかねないことを,分かりやすいイラストとともに示しています。 HPでは淡水魚の放流に伴って起こった問題の事例を紹介するほか,飼育している生物の野外への放流をやめ,終生飼育を呼び掛けています。 もと記事リンク

- 【生物多様性ビッグデータで日本の外来生物分布を地図化】 2023年3月1日進化論の父・ダーウィンは,「帰化に成功する外来種は,その土地に適応した在来の植物と近縁であると予測したいが,実際にはそうではないことが多い」ということを述べました。これは「ダーウィンの難題」と呼ばれています。 この難題について,日本国内の生物多様性ビッグデータを用いて外来植物と在来植物の分布を地図化し,外来植物の侵入を決定している要因を検証する研究が行われました。その結果,日本国内の外来植物の侵入・定着には,外来種の原産地,人為かく乱,在来植物群集の空きニッチが関係していることが明らかになりました。 もと記事リンク 論文

- 【江戸時代の日本にドードーが来ていた!?】 2023年3月1日「不思議の国のアリス」から「ドラえもん」まで,さまざまな物語に登場する飛べない鳥・ドードー。人間が絶滅に追いやった鳥として,最も有名な種のひとつといえるでしょう。 ドードーは16世紀の末に発見されたものの,乱獲などによって1680年頃までのごく短い期間で絶滅してしまい,今では地球上に化石とわずかな剥製などが残るのみです。 しかし,このわずかな期間に,生息地のモーリシャス島から生きたドードーが持ち出され,江戸時代初期,徳川家光の時代の日本に来ていたというのです! 長崎に到着したというドードーの足跡を追って世界中を巡り,現代と過去を行き来する魅力的な旅にご一緒しませんか? 『ドードーをめぐる堂々めぐり 正保四年に消えた絶滅鳥を追って』 川端裕人 著 岩波書店 ¥2,970(税込) 発売日:2021/11/05 ISBN:9784000614979 もと記事リンク

- 【約20年ぶりの全国鳥類繁殖分布調査,成果が公表される】 2023年3月1日2016年~2021年に全国2000人以上のボランティアによって行われた調査から,日本の鳥類の生息や繁殖などの現状が明らかになりました。この調査は1970年代に第1回,1990年代に第2回が行われ,約20年ぶりの今回が第3回となります。 過去2回の調査と比較すると,ガビチョウなどの外来種が増加し,ツバメやスズメ,ムクドリなど,開けた場所を利用する種が減少している傾向が見られました。調査結果をまとめた報告書・調査データはすべてweb上で公開され,ダウンロードも可能です。 もと記事リンク

- 【アメリカザリガニとミドリガメ,販売・放出禁止へ 飼育は容認】 2023年3月1日生態系への影響が深刻な外来種であるアメリカザリガニとアカミミガメ(ミドリガメ)について,新たな個体の輸入や販売,野外への放出を禁じる規制がはじまりました。 この2種は現在も広く家庭などで飼育されており,飼育に許可申請が必要な「特定外来生物」に指定すると,手続きのわずらわしさなどから飼い主が飼育個体を捨ててしまうおそれがあることから,飼育や譲渡についての一律の規制はせず,販売を目的とした場合のみを対象とした規制とする方針です。 現在学校や家庭で飼育している個体については,学校や家族の一員として,最後まで飼育する「終生飼育」が原則です。 もと記事リンク

- 【NASA,メタンの「超大量排出源」を特定 温暖化対策に寄与】 2023年3月1日地球温暖化の原因として,まず名前が挙がるのは二酸化炭素ですが,二酸化炭素に次いで大きな影響があるとされるのが,メタンです。このメタンについて,メタンガスが大量に排出されている場所を国際宇宙ステーションから観測し,50か所以上の「超大量排出源」を特定したとNASAが発表しました。その多くは化石燃料やごみ,農業に関連した場所だそうです。発生源の特定により,温暖化対策への効果的な対策が行われることが期待されます。 もと記事リンク

- 【絶滅危惧の生物を調べてみよう】 2023年3月1日「レッドデータブック」とは,絶滅の危機に瀕している野生動植物の名前を掲載し,その危機の現状を訴え,個体や生息地などの保護・保全活動に結びつけようという目的で出版される報告書です。 日本全国版以外に,各都道府県版も発行されています。 このレッドデータブック,全国版・都道府県版の横断検索ができるサイトをご紹介します。種名や地域名,レッドデータブックのカテゴリなどで検索可能なので,自分の住んでいる地域や,興味のある生物,絶滅が最も危惧される生物などを調べることができます。調べてみると,自分の住んでいる地域では見かけることのある生物が,隣の件ではランク「絶滅」というケースもあります。少し調べてみるだけでも,生物への見方が変わる……かもしれません。 もと記事リンク