※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.170>

2|地層から過去を読みとる

1 堆積岩からわかること

堆積岩や,そこにふくまれる化石は,地層が堆積した当時の環境や年代を知る手がかりになる。

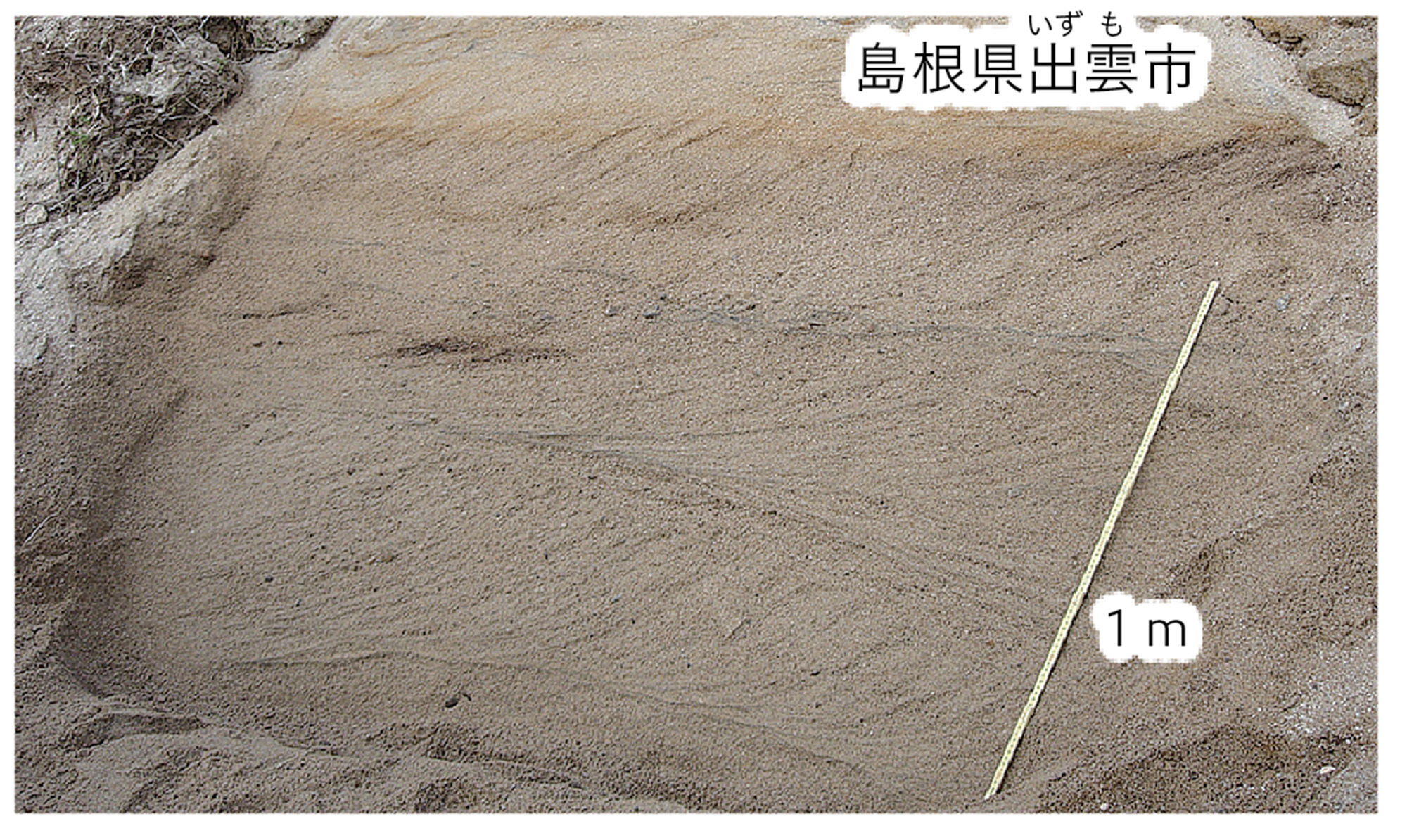

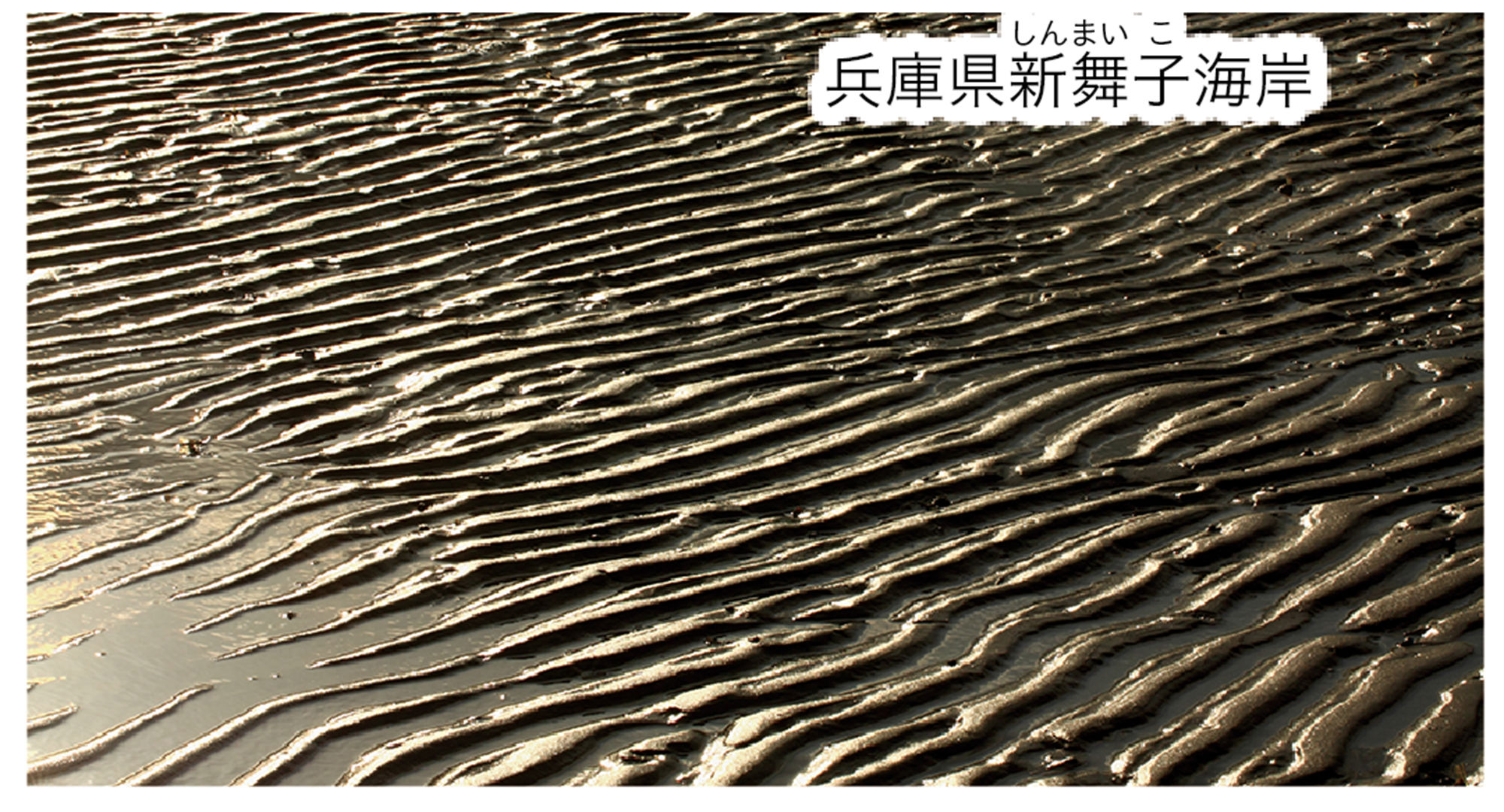

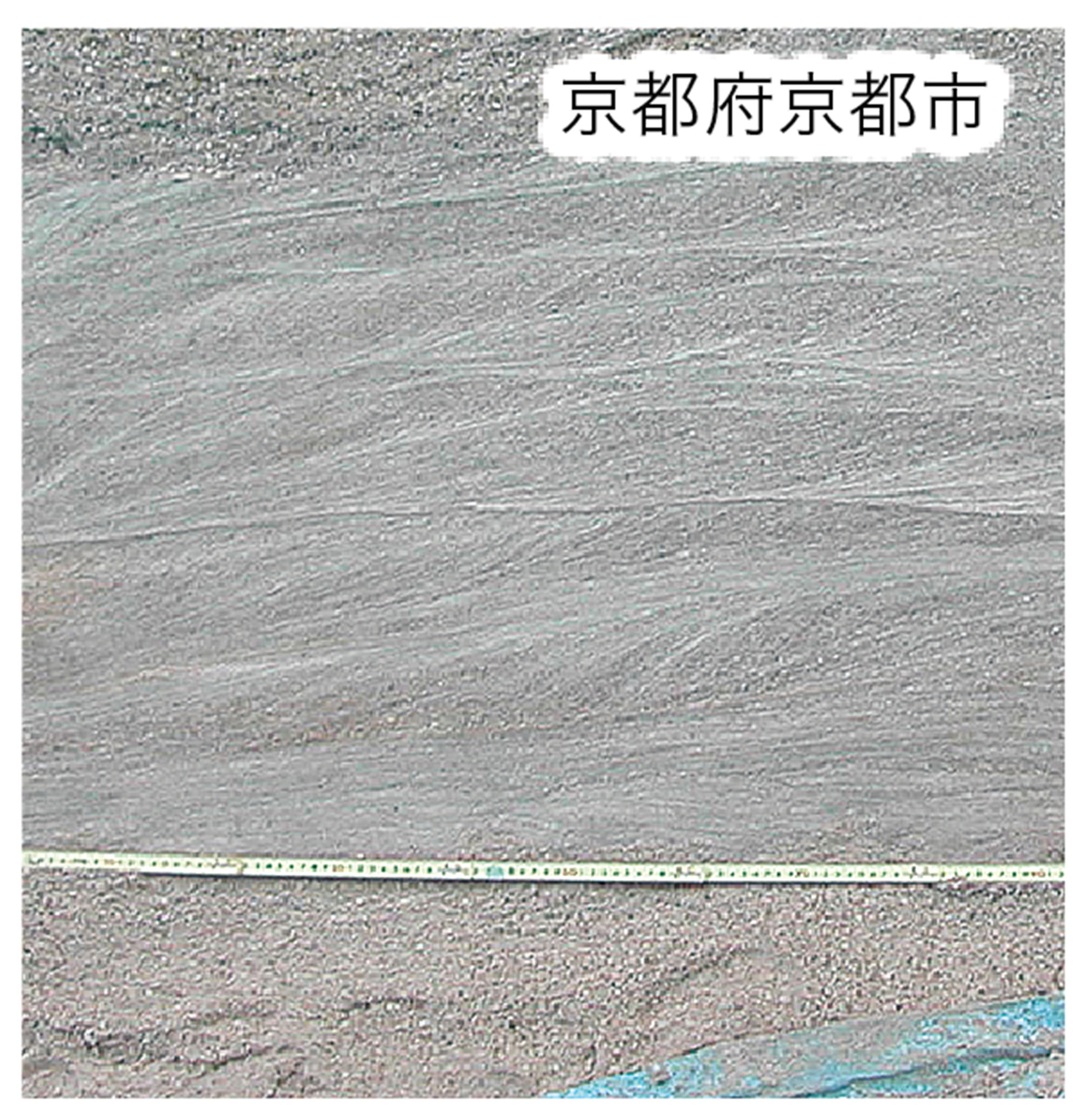

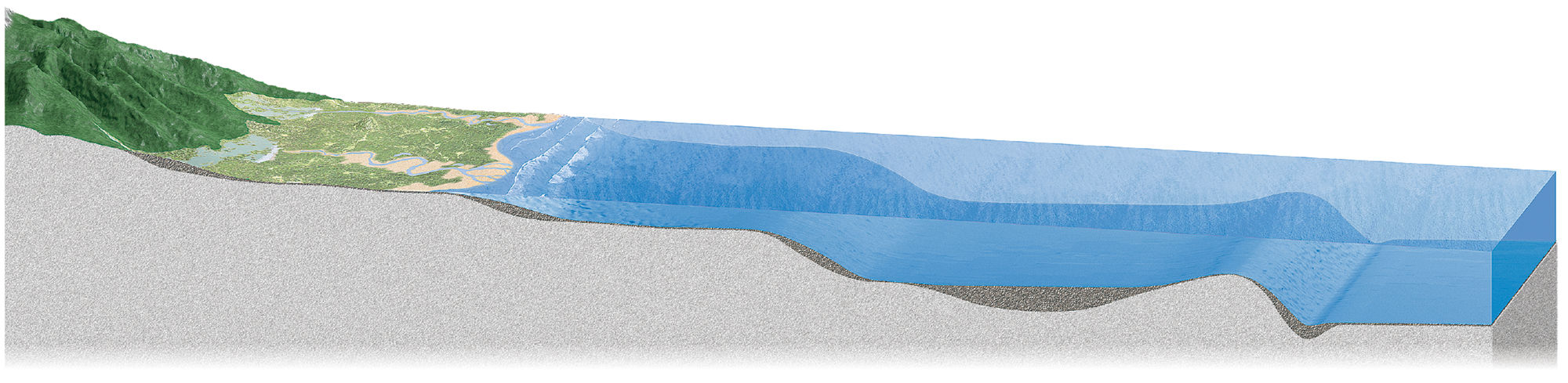

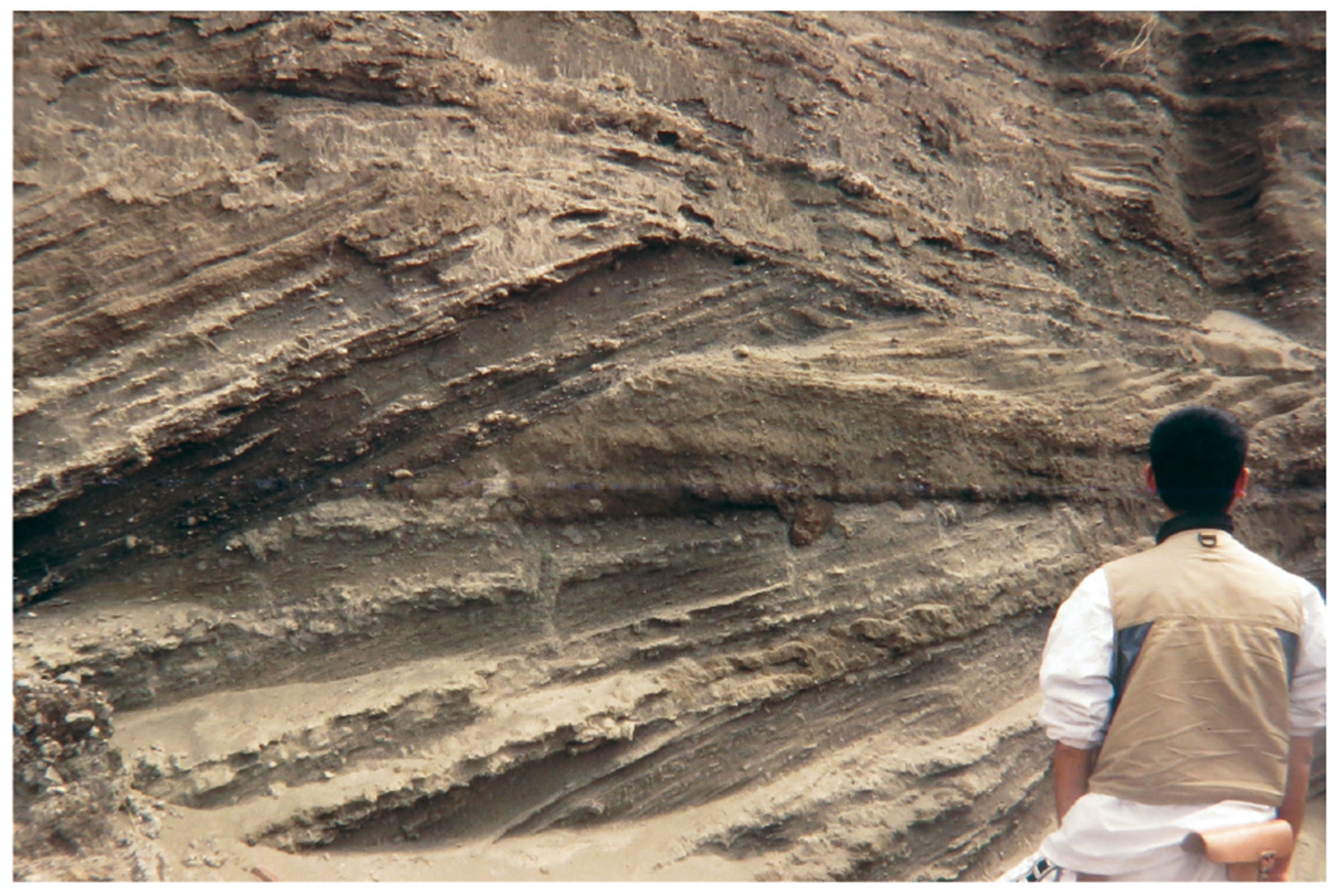

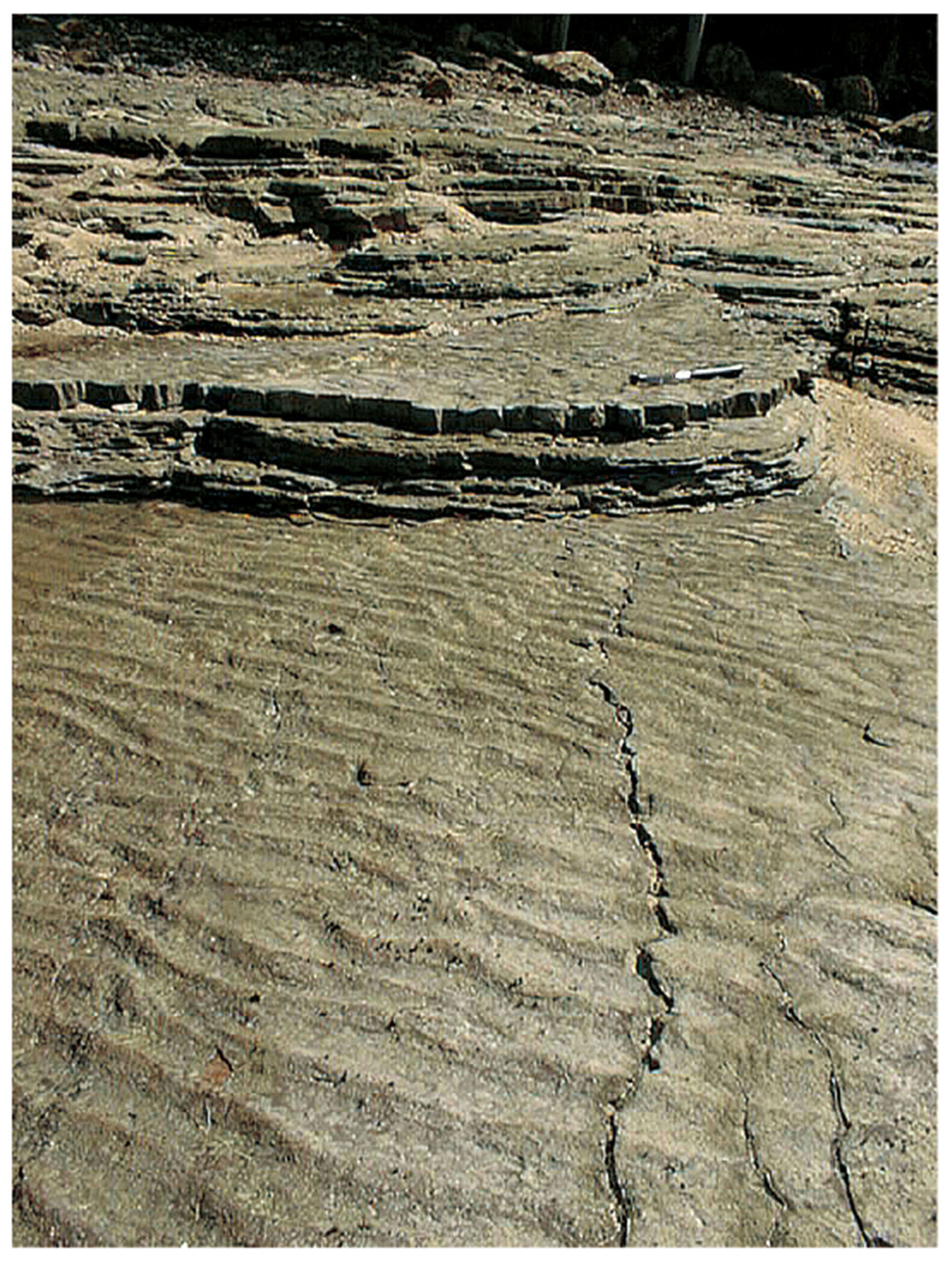

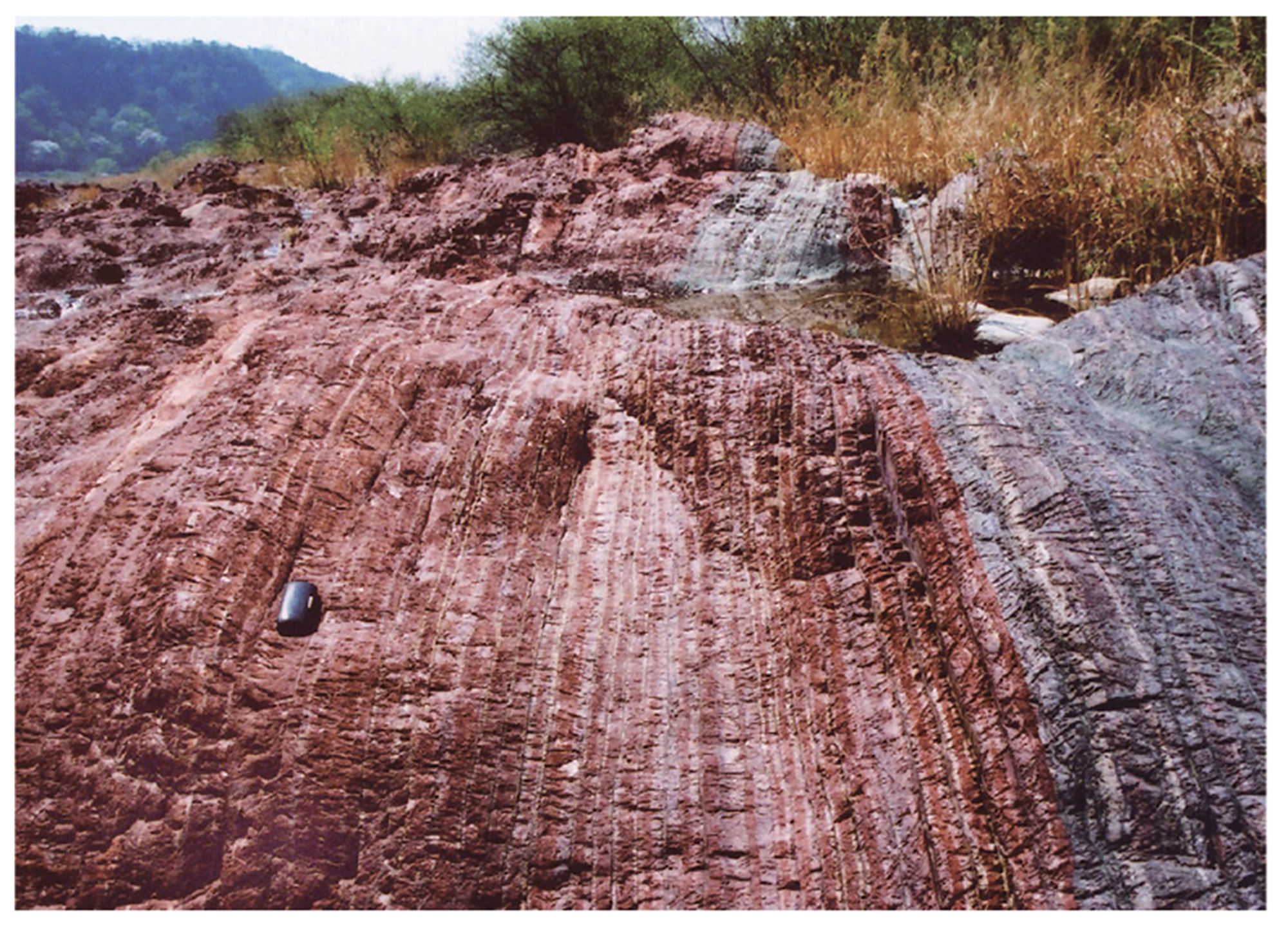

堆積岩の種類は,土砂が堆積する場所と関係がある。たとえば,地層がれき岩でできていれば,水の流れの速い場所であったと考えられる❶。地層が泥岩でできていれば,水の動きの少ない場所であったと考えられる❷(図12)。地層中に凝灰岩があれば,当時火山活動があったことがわかる。

図12 現在もつくられている地層

2 示相化石からわかること

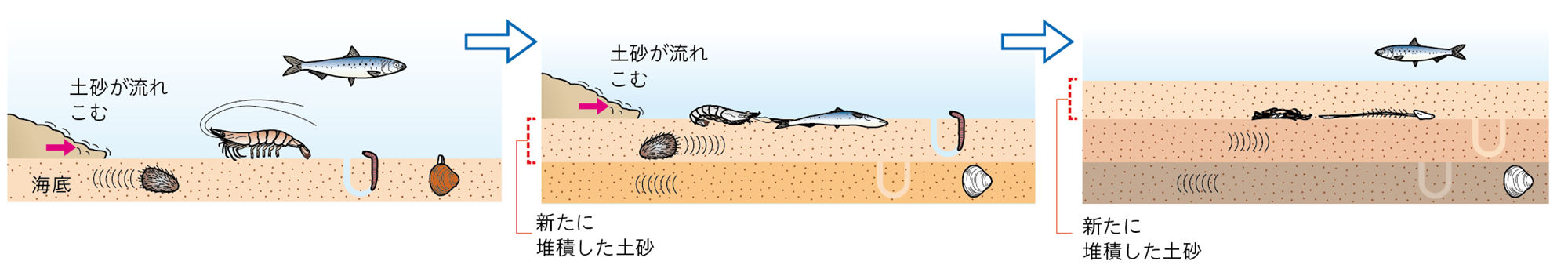

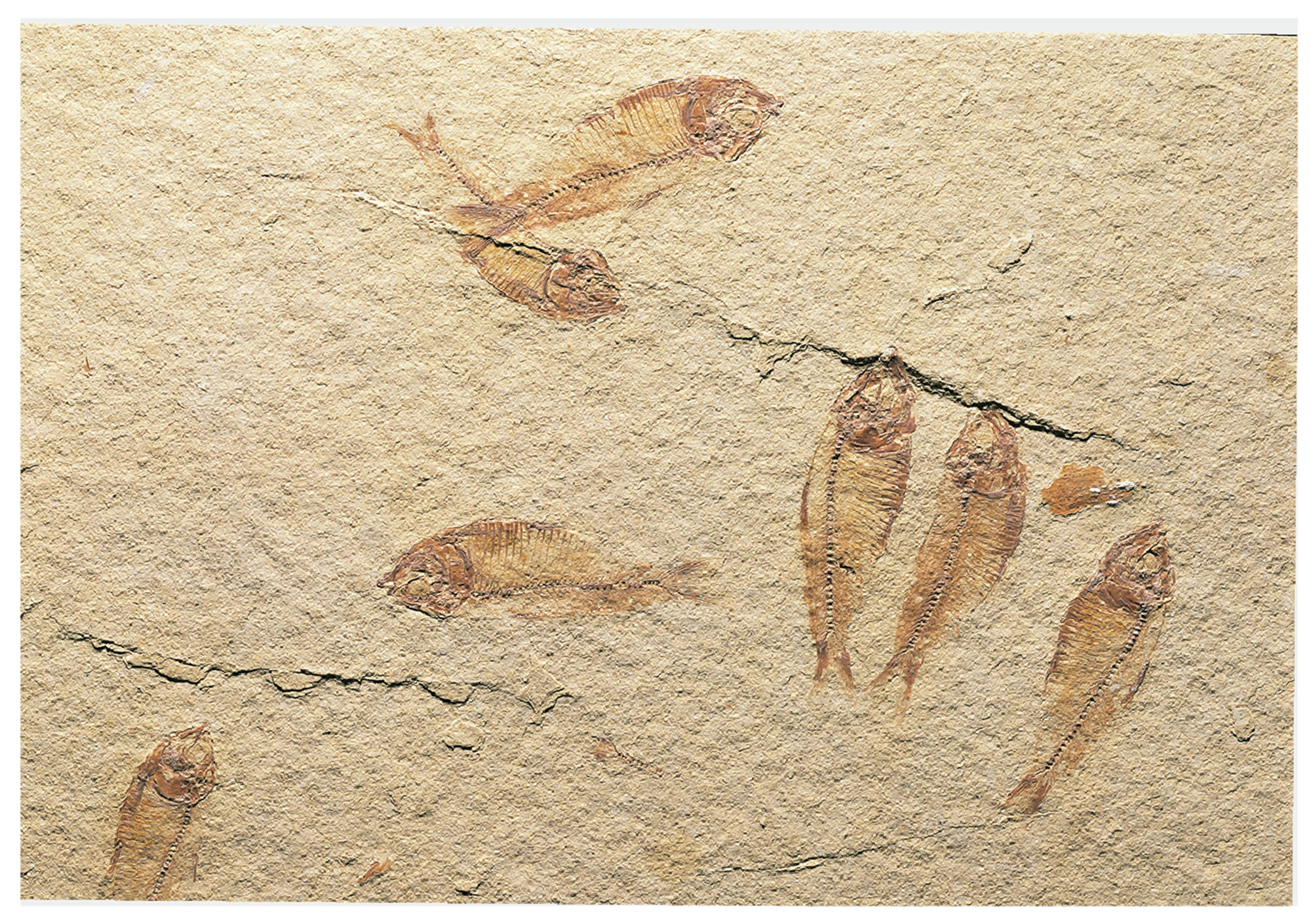

堆積岩の中には,堆積した当時すんでいた生物の死がいや生活したあとなどが,【化石】となって残っていることがある(図13)。すんでいる環境の明らかな生物の化石(図14のイヌブナ,シジミ,サンゴなど)が堆積岩から見つかれば,地層がどのような環境で堆積したかがわかる。このように,地層が堆積した当時の環境を知る手がかりとなる化石を【示相化石】という。

図13 化石のでき方

❶ 扇状地,川底,陸地に近い海岸などの環境があてはまる。

❷ 沖合,湾,湖などの環境があてはまる。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.171>

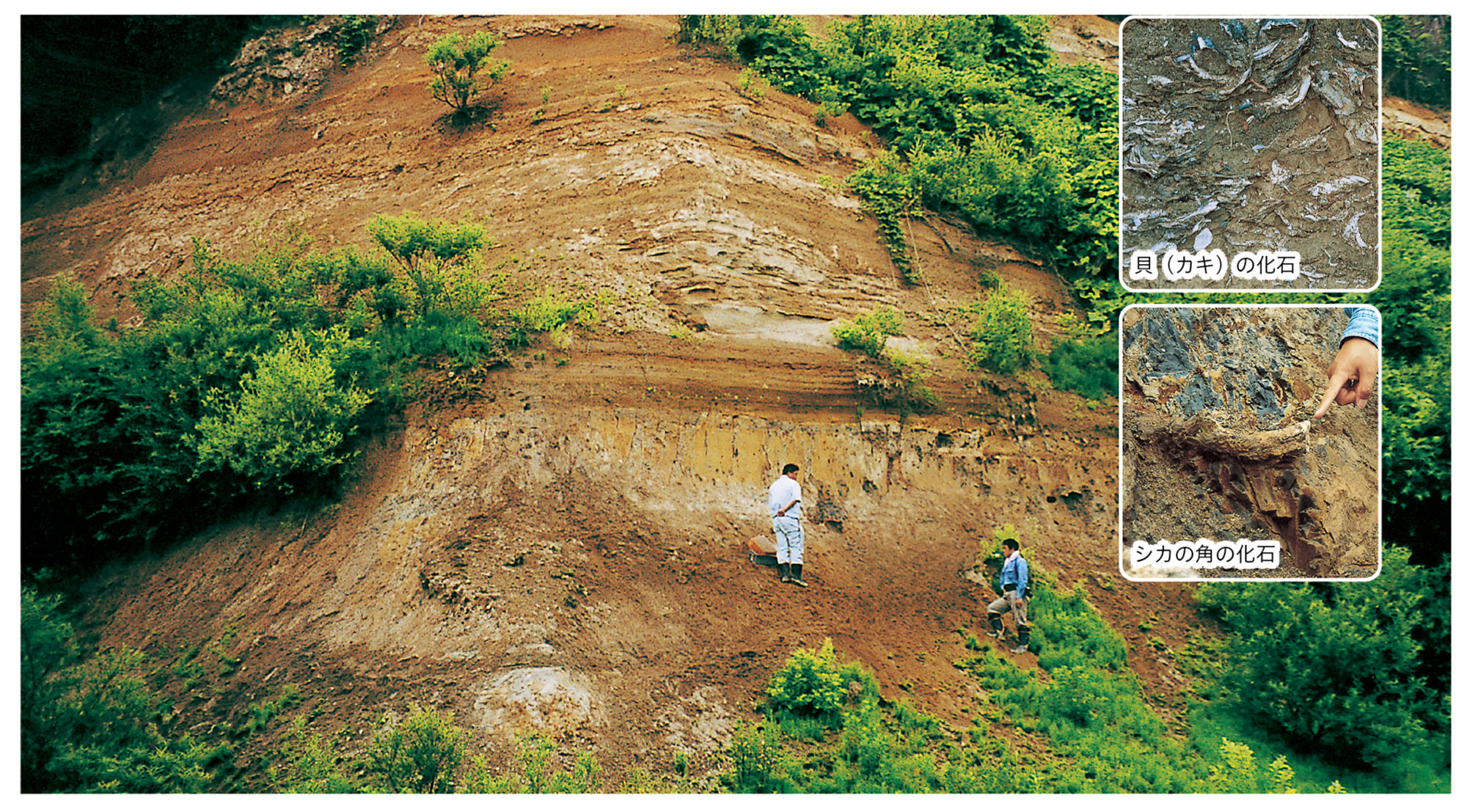

河川や河口でできた地層とその中の化石

浅い海でできた地層とその中の化石

❶ サンゴ礁は,サンゴというクラゲのなかまの動物がつくり,水温が25〜30℃のきれいな暖かく浅い海にできる。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.172>

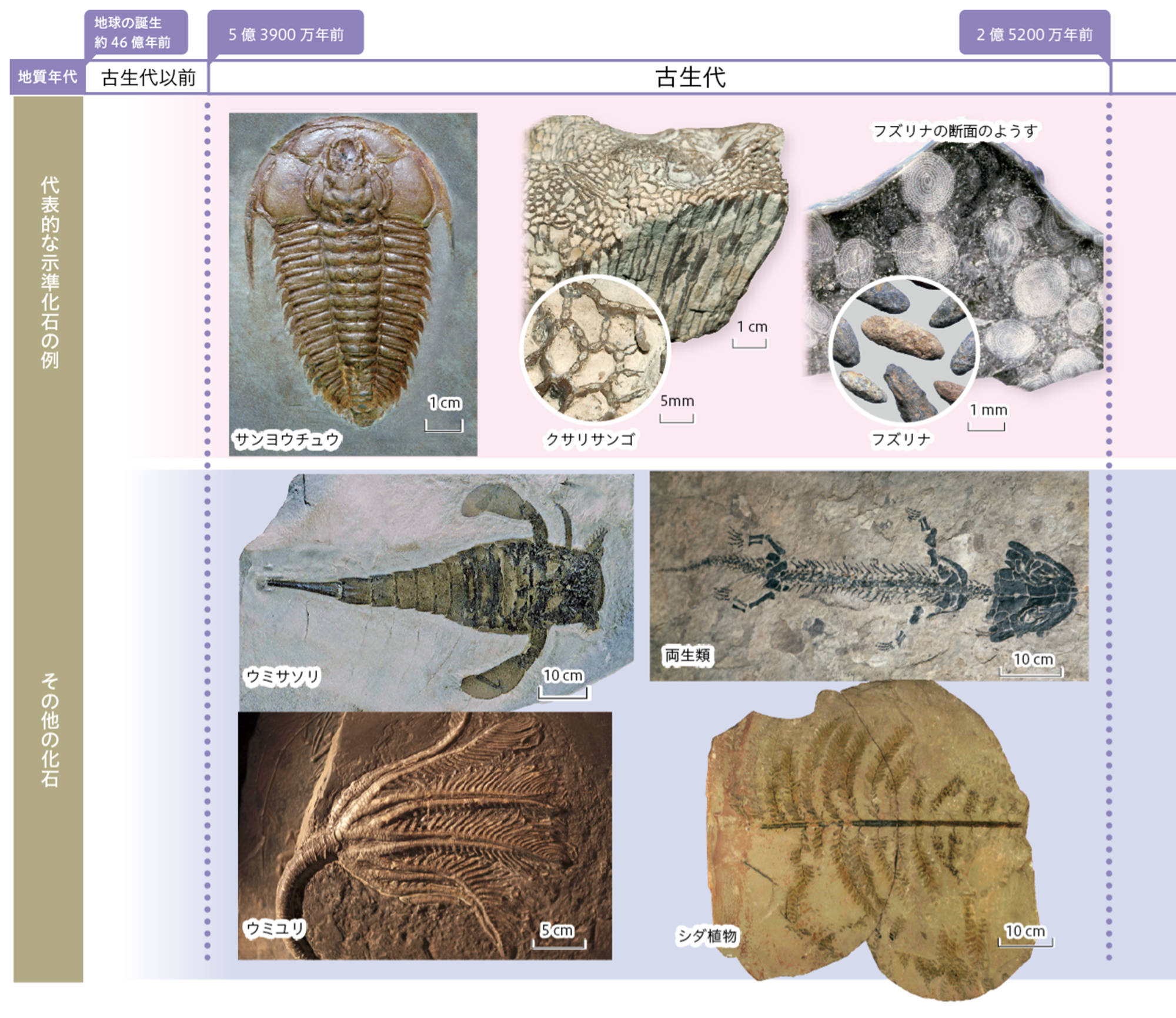

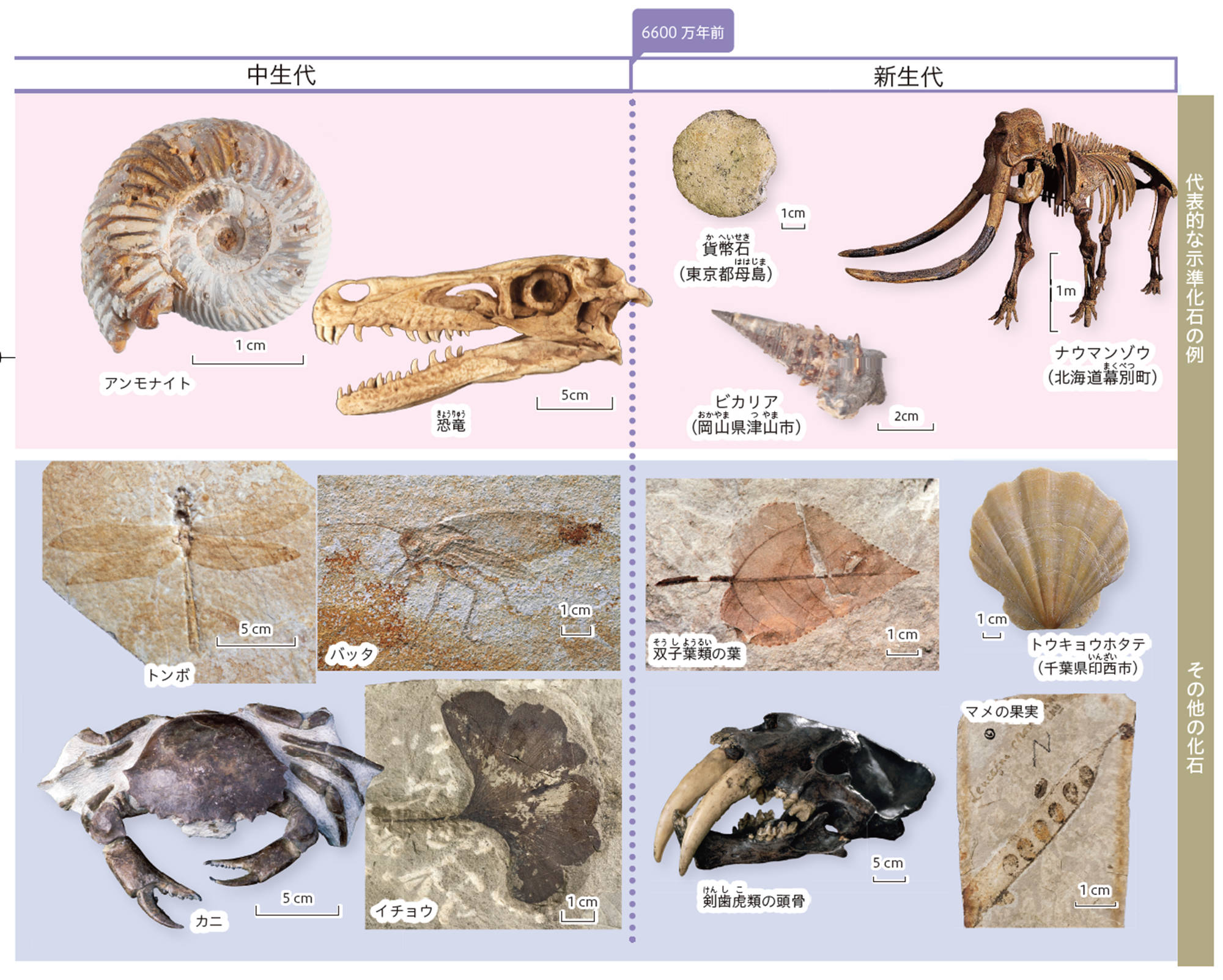

3 示準化石と地質年代

長い地球の歴史の中では,新しい生物が出現したり❶,栄えたり,絶滅したりしている❷。たとえば,サンヨウチュウやアンモナイトは,ある期間だけ世界中の海に広く分布していた。このような化石が地層にふくまれていれば,その地層の堆積した年代を推定できる。このような化石を【示準化石】という(図15)。

❶ 生物は,長い期間世代を重ねるうちに姿がかわり,新しい種類がうまれる。くわしくは3年生で学習する。

❷ ここでは,ある種類の生物が,地球上からまったくいなくなってしまうことを指している。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.173>

示準化石などをもとにして,地球の歴史はいくつかの時代に区分されている。これを【地質年代】という。地質年代は,古生代,中生代,新生代❶に分けられている。

古生代の初期の化石は,海にすむ生物のものしか見つからない。しかし,のちの時代になるにつれて,陸にすむ生物の化石も見つかるようになり,その種類は増えていく。

発展

❶ 中生代は,さらに三畳紀,ジュラ紀,白亜紀に分けられる。新生代は,さらに古第三紀,新第三紀,第四紀に分けられる。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.235>

資料 昔は見つからないと言われていた

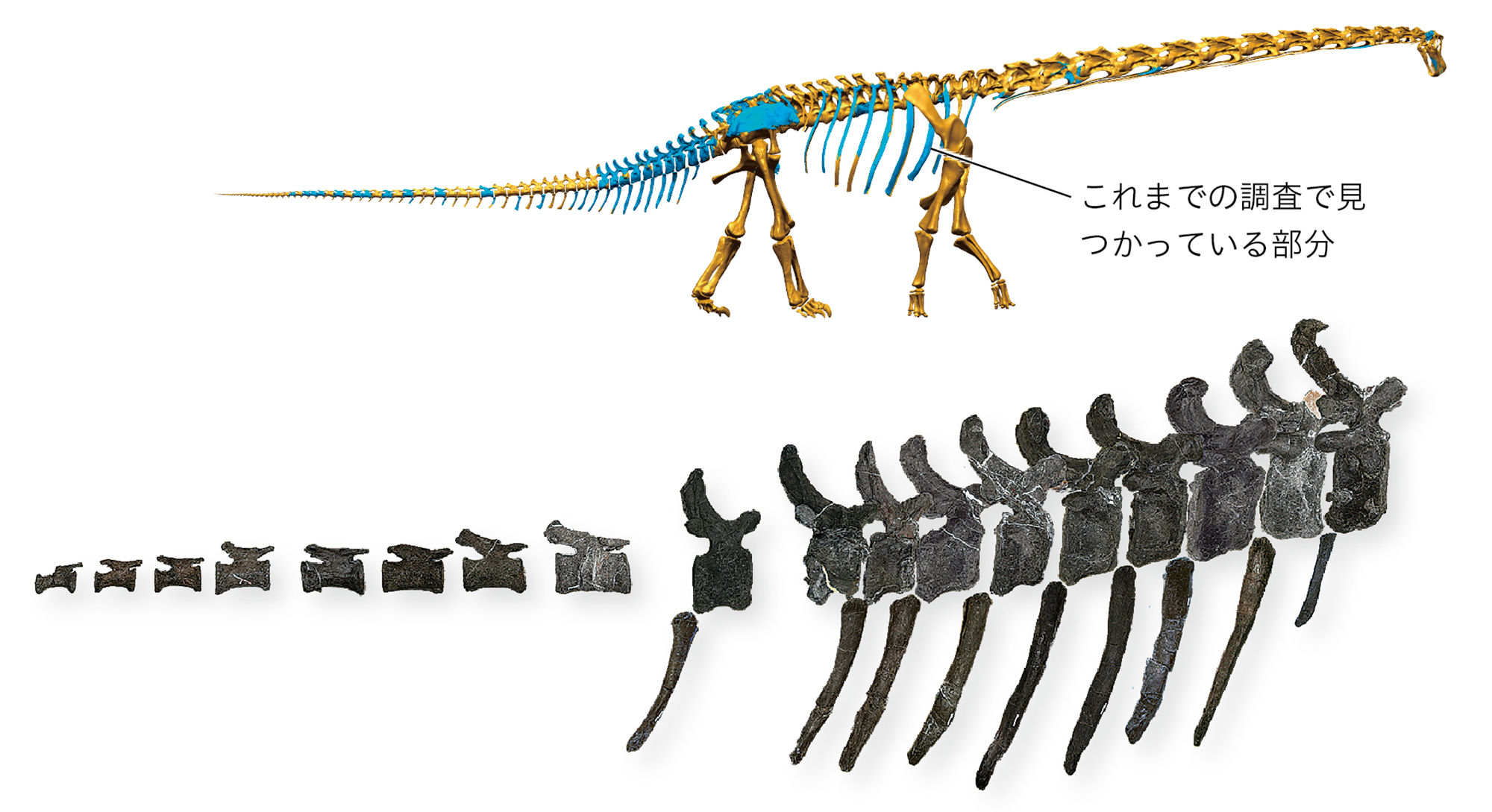

●中生代の地層から出る恐竜化石

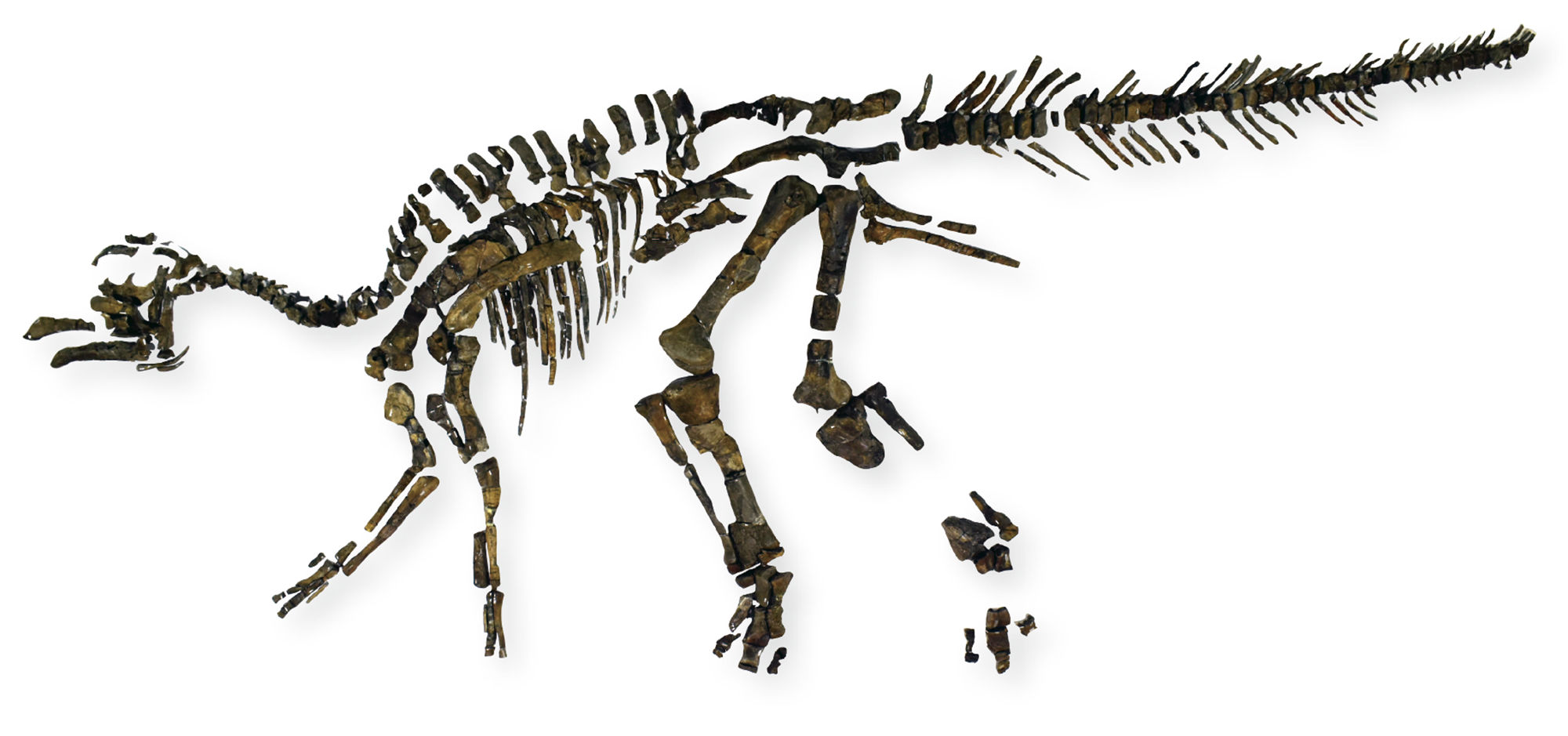

恐竜は,中生代の約2億3000万年前に現れ,その後1億6000万年もの間世界中で栄えて,中生代の終わり(約6600万年前)とともに絶滅しました。

日本では恐竜化石は見つからないと,かつて考えられたときもありました。しかし,1978年に岩手県ではじめて発見され,その後日本各地の中生代の地層で恐竜化石が次々と発見されていきました。

その中でも,富山・石川・福井・岐阜の4県にまたがって,中生代にユーラシア大陸の沼地でできた日本で希少な地層があり,恐竜の全身骨格やあし跡など状態の良い化石が多く発掘されています。また,北海道の各地では,中生代に海底で堆積したと考えられる地層から多くの恐竜化石が発掘されてきました。さらに全国19道県にわたり,恐竜化石が発掘されています。

●趣味の発掘で発見された恐竜化石のボーンベッド

恐竜化石の発見は現在も続いています。2021年に鹿児島県の獅子島では,趣味で化石採集をしていた一般男性によって,は虫類の骨と思われる大量の化石をふくむ地層が発見されました。骨や骨の断片の化石を大量にふくむ地層は「ボーンベッド(bone bed,骨の地層)」とよばれます。大学の研究者が調べたところ,この層の化石の多くは恐竜であることがわかりました。

恐竜の化石が見つかった地層の多くは保護されて,一般の人が勝手に発掘することはできません。しかし,そのような地層でも,博物館などで化石発掘を体験できるもよおしを行うことがあります。実際に小学生や中学生が恐竜化石を発掘し,その化石が研究に重要なものであった例もあります。未発見の恐竜化石はまだまだ日本全国にうまっているようです。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.174>

4 地層の広がり

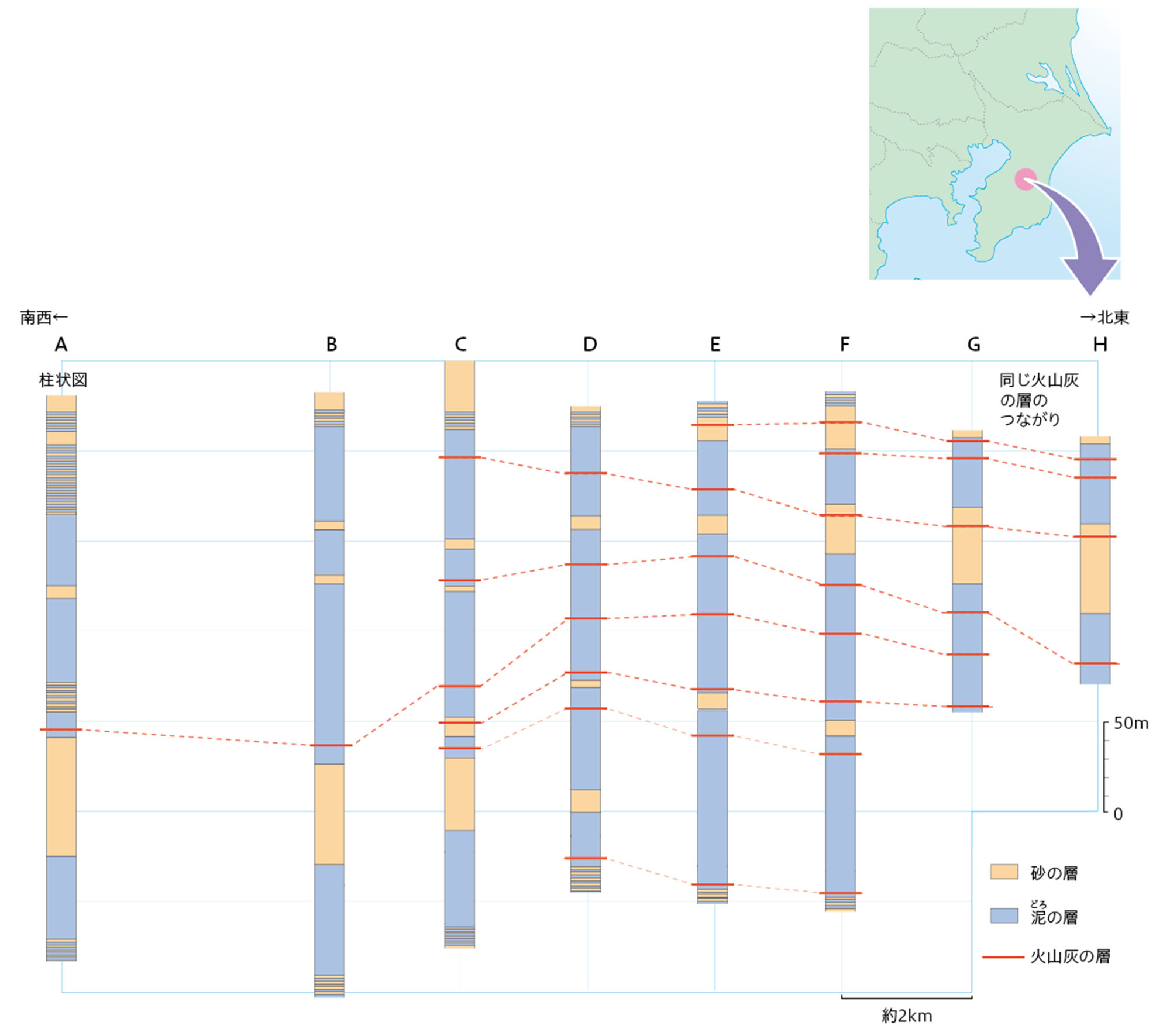

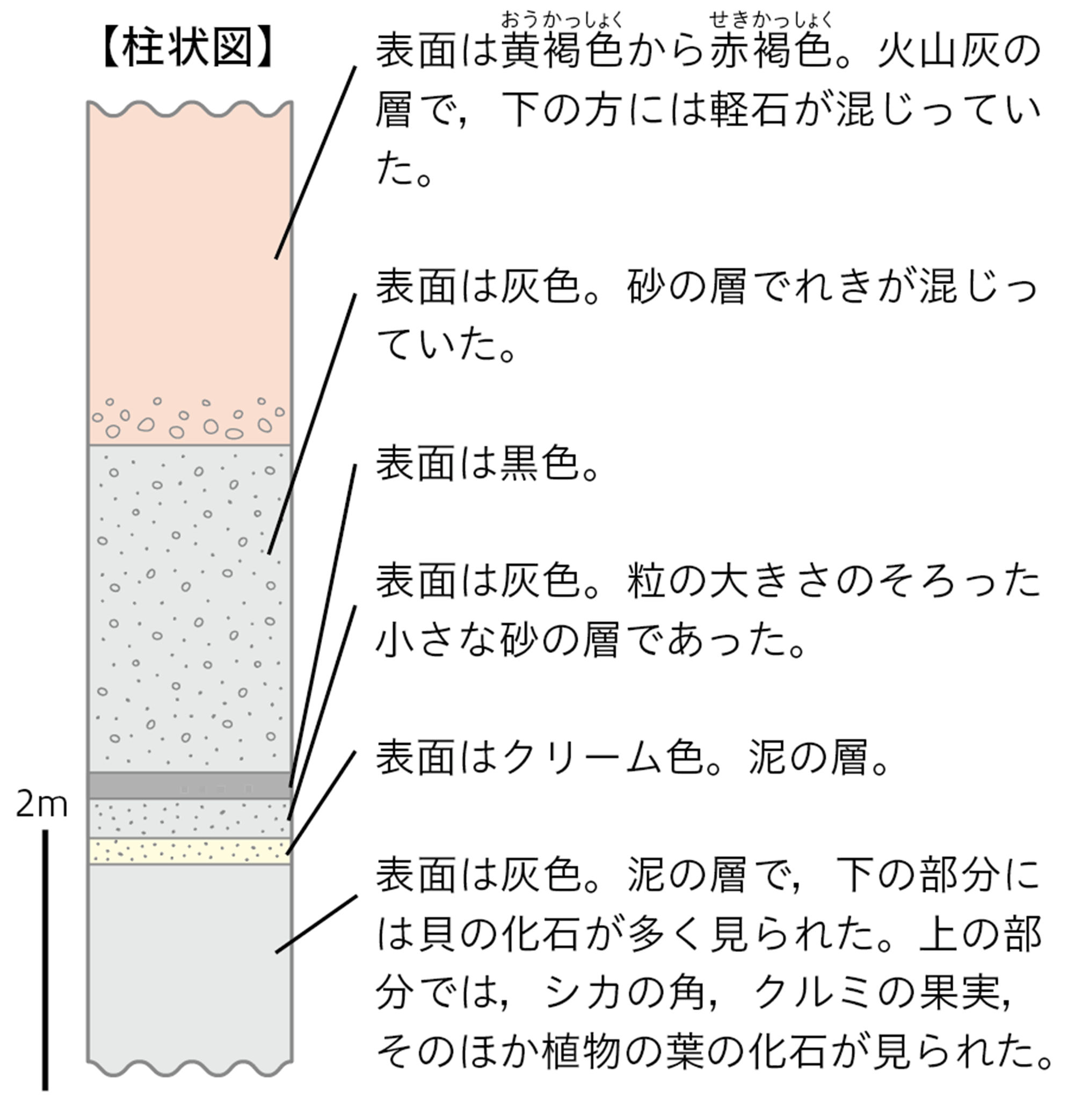

地層の重なりを柱のように表した図を【柱状図】という(図16)。

地層は,広く層状に堆積してできるので,水平方向にも広がっている。その広がりは,柱状図を比較することでわかる。

柱状図を比較したとき,特徴的な化石や岩石をふくむ層,または火山灰をふくむ層があると,離れた場所でも同じ時期に堆積した層であることを知る目印になる。このような目印になる層を【かぎ層】という。

同じかぎ層があれば離れた場所の地層のつながりがわかる。かぎ層や堆積岩の種類をもとに地層を調べると,その地層が堆積した当時の環境や,地層がいつ堆積したか,地層がどこまで広がっているかなどの過去のようすを復元することができる。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.236>

資料 海底はどこまで掘れる

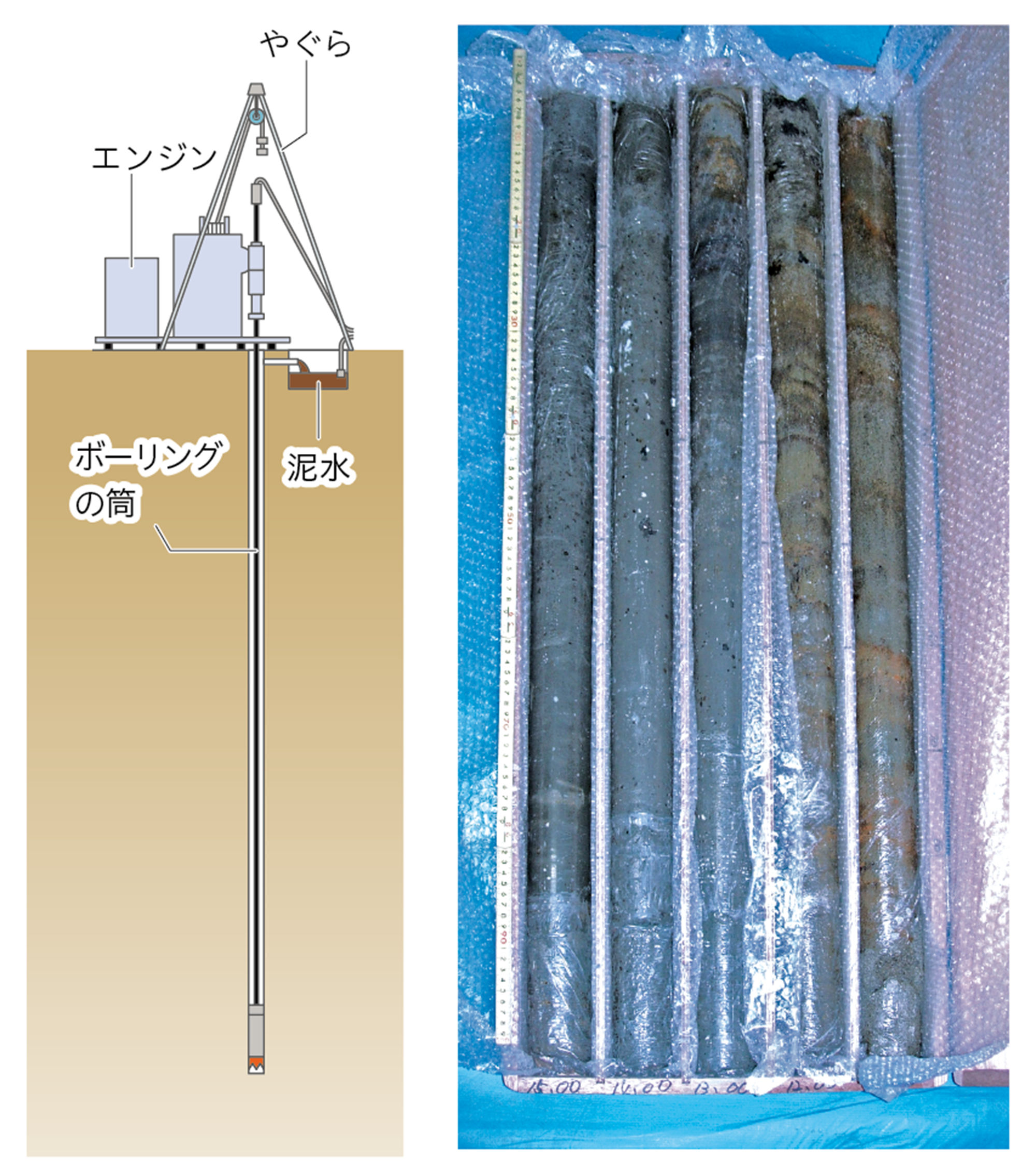

地層などの調査には,地中に金属のパイプ(筒)を差しこんで,地中深くの試料を連続して採取するという技術が使われています。

●ボーリング調査

大きな建物を建てるときなどには,しっかりした地盤が必要です。また,地下に活断層があると地震が起きたときに直上の建物に大きな害をあたえるので,あらかじめ調べておく必要があります。地層のようすを調べるため,地面から地下にパイプをさして地層の試料を取り出す調査を「ボーリング調査」といい,取り出した試料を「ボーリング試料」といいます。

ボーリング試料は,行った地点の真下のようすしかわかりませんが,複数の地点のボーリング試料を得ると,地層の広がりを推定することもできます。通常のボーリング調査で調べられるのは,地下100m程度までの深さです。

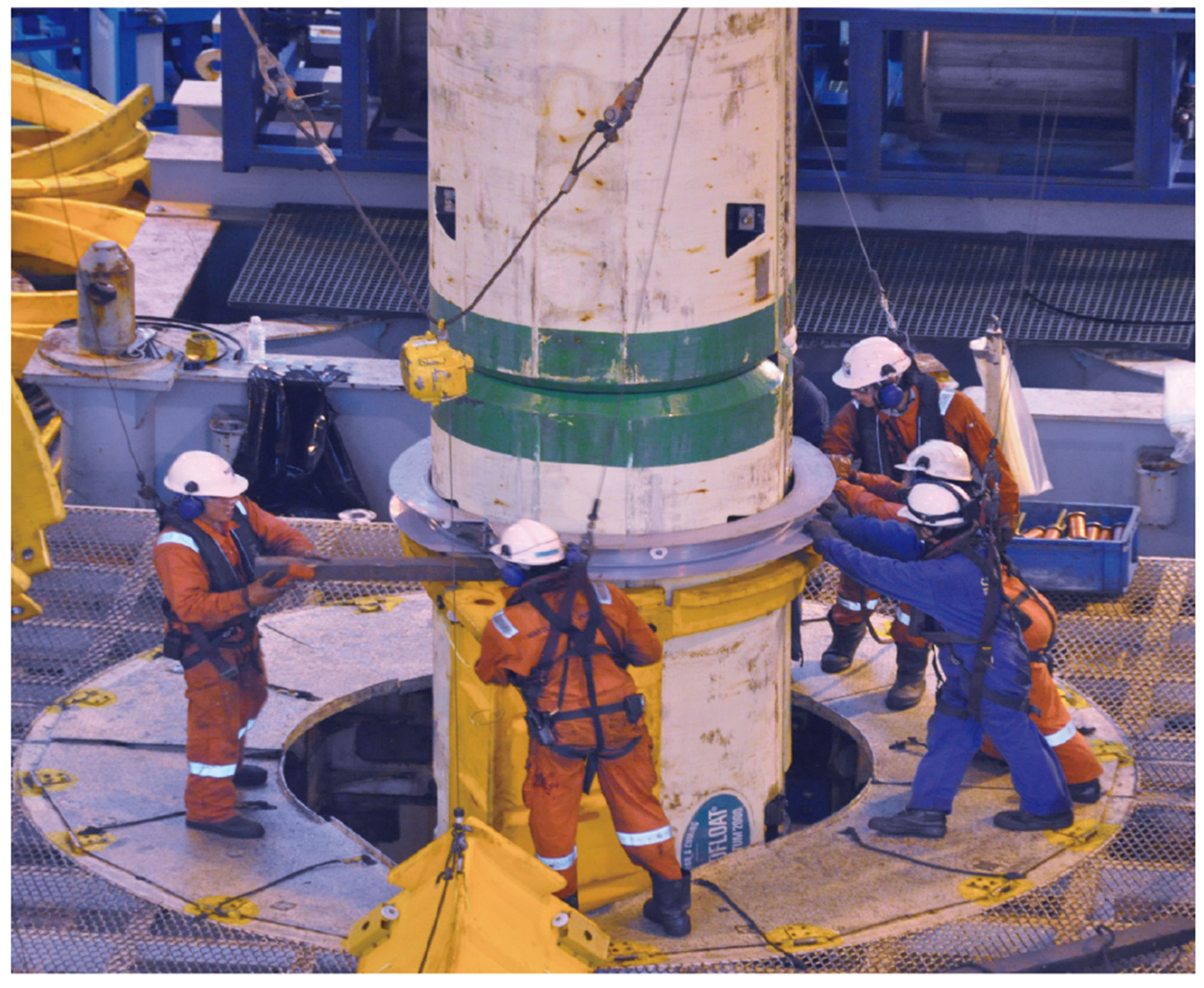

●深海の地質調査

ボーリング調査のような地下を掘削して行う地質調査には,科学的な研究目的によって,海底下を対象として深くまで行われることもあります。中でも,日本の地球深部探査船「ちきゅう」は,陸上でのボーリング調査に比べて,桁ちがいの深さまで海底下を掘り,調査することができます。(図(b))。深い海底に巨大なパイプを下ろすための大きなやぐらや,掘削機器をつんでいて,海底下3000m以上の深さに到達した実績があります。

「ちきゅう」による海底下の地質調査により,2011年の東北地方太平洋沖地震を引き起こしたと考えられるプレート境界断層からの試料が採取されました。その試料やその他のデータの解析結果から,地震時のプレート境界断層がとてもすべりやすかったことがわかりました。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.176>

探究5 地域の過去を読みとる

この単元での今までの学習をいかして,地層から何が復元できるか。

私たちのすんでいる大地は,さまざまな種類の火成岩や堆積岩などが分布してできています。これまでに学んだことを活用し,あなたのすむ地域の大地を観察して,過去のようすを読みとりましょう。

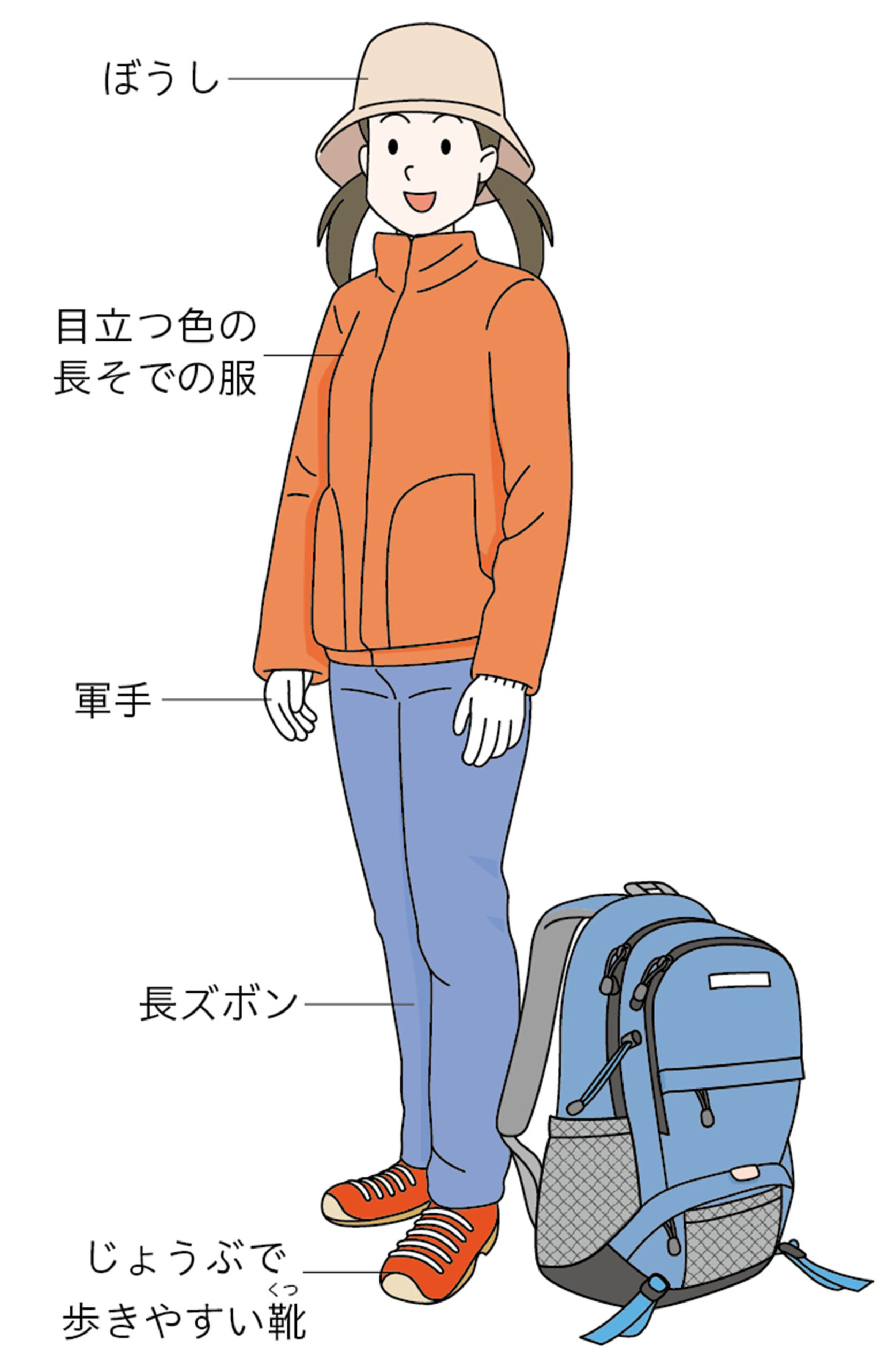

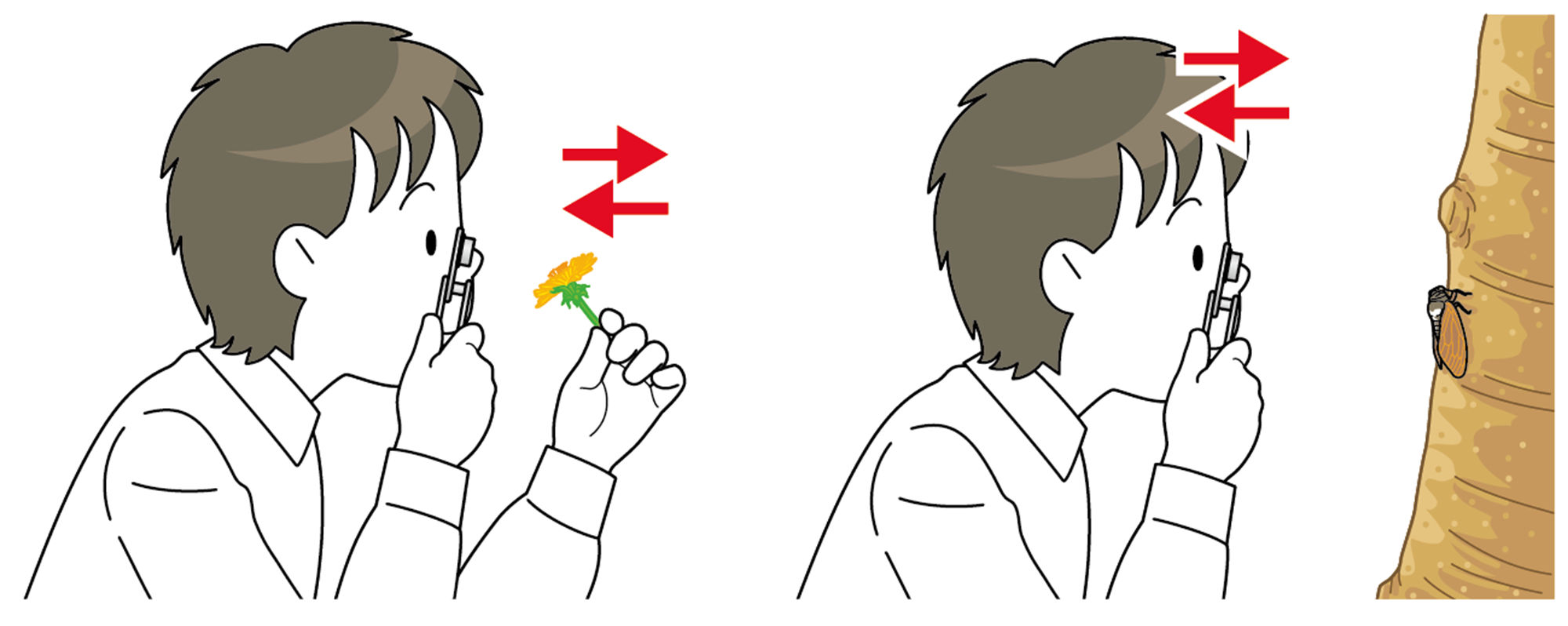

準備

移植ごて,岩石ハンマー,軍手,保護眼鏡,採集用袋(びん),ルーペ,スケール(巻き尺),方位磁針,地形図,スケッチ用具など

注意!!

危険な場所には近づかない。

がけからの落石に注意する。

ハンマーを使うときは,軍手をして,保護めがねをつけ,まわりに人がいないか確認する。

試料の採取量は最少量にする。

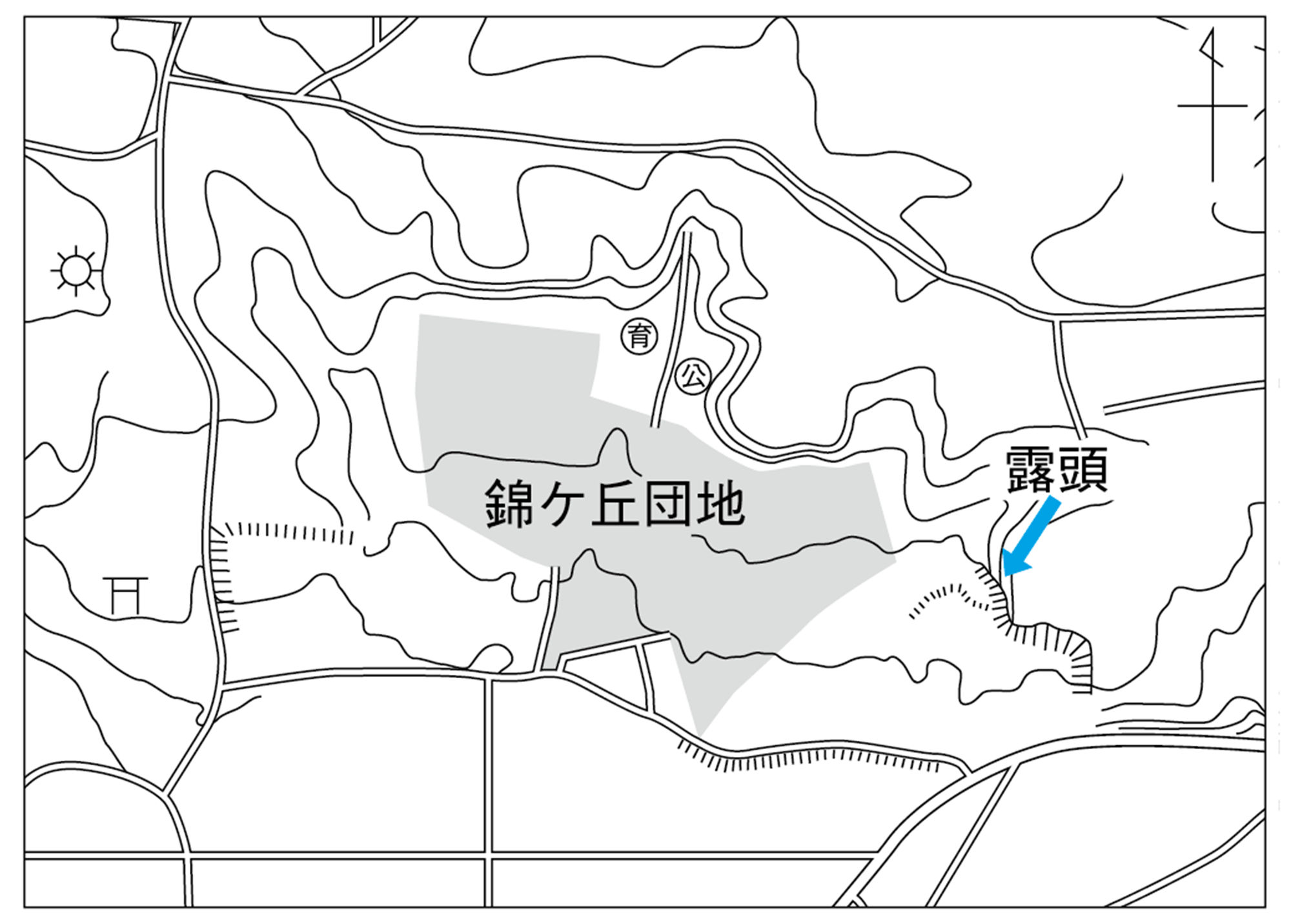

1.観察地点を確認する

地形図上の露頭の場所に,印と日付などを書く。

2.遠くから地層を観察する

- 地層のようすを大まかにスケッチする。スケッチをするときは,必要なことだけをはっきりした線でかく。気づいたことをスケッチにかき加える。

- 断層やしゅう曲(→p.191)があれば,そのようすをスケッチする。

- カメラで撮影してもよい。

3.近くから地層を観察する

- 柱状図を作成し,それぞれの層の厚さ,色,堆積岩の粒の大きさなどをかく。

- 化石があれば,何がどのように埋まっているかなどをかく。

4.試料を採取する

- 採取した試料を袋に入れ,袋に地名,日付,地層のどの位置から採取したかをかく。

川岸や海岸に大きな露頭がよく見られるのは,侵食のはたらきが大きいためですね。そうでなくても,道路のわきにちょっとした崖があり,岩石が見られることもあります。そこでも観察できますよね。

- 地層の重なりをスケッチや柱状図で表す。

- 地層がどのような岩石でできているか,化石があるかなどを記録する。

観察した結果から,地層がどのようにできたか考える。

地層が曲がっていたり切れたりしていた場合は,観察している地層のできかたを考えてみましょう。

観察に行くときの服装は,長袖・長ズボンにして,危険な動植物にも気をつけます(→p.208)。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.177>

実際の地層を調べてまとめました。

火山灰は,どこから運ばれたのだろう。火山灰を調べて,もとの火山をつきとめたいな。

シカの角はどのように地層にうもれたのだろう。化石のでき方を考えてみよう。

堆積物や化石から,もっとくわしい環境がわからないかな。

ニュース

- 鹿児島県屋久島の四万十累層群にみられる生痕化石Terebellina 2025年9月1日「化石」と聞くと,恐竜や哺乳類の大きな骨をイメージすることが多いかと思いますが,生物それ自体ではなくとも,その場所に生息していた生物のくらしのあとも立派な化石となります(1学年教科書p.170図13)。生物のくらしていた痕跡が残って化石となったものを,特に生痕化石といいます。 地中でくらすゴカイのなかまは,その生息場所に管状の空間(巣穴)をつくります。この空間が生痕化石となることが知られており,この生痕化石は,特にTerebellinaとよばれます。形状は直線〜曲線の細長い管状で,内部には細粒砂が充填されているのが特徴です。このTerebellinaが,鹿児島県屋久島の四万十累層群から,保存状態がよく,まとまった状態で発見されました。この生痕化石を手がかりに,当時の環境を調査・分析する試みが行われています。 今回の調査地は小瀬田・宮之浦・深川の3地区で,堆積環境はいずれも混濁流による海底扇状地と推定されます。宮之浦地区では化石の並びが南北方向に定まっており,当時の水流の向きとの一致が確認されました。また,小瀬田地区ではTerebellinaにU字管状の構造が認められ,曲率や管の横幅の変化から,巣穴の復元図も示されています。発見された生痕化石と,化石ができた環境の分析から得られた知見は,堆積環境や古生物の生態解明における貴重な資料となっています。 論文リンク

- 肉食恐竜には『ほどほど』のものはいなかった? 2025年7月9日『肉食恐竜』と聞いて,どのような恐竜を想像するでしょうか? 映画でも取り上げられた,おそろしいキバとアゴをもつ大型のティラノサウルス,あるいは,小型でも狡猾に獲物を追い詰めるヴェロキラプトル…。さまざまなものがあげられると思いますが,では,大型と小型の中間サイズの肉食恐竜はイメージできるでしょうか? 実は,中間サイズのものは化石があまり見つかっておらず,限定的にしか生息していなかった可能性が高いと考えられています。このような肉食恐竜の体サイズの分布は,現在生きている肉食哺乳類では中間サイズのものが多いことと真逆となっており,解明が待たれていました。 この問題について,ニューメキシコ大学では,化石をもとに肉食恐竜の体重の分布を改めて算出したところ,新たな発見がなされました。550種以上の化石を分析し,大型の肉食恐竜がいる地域では中間サイズの恐竜が欠落していることが確認されたのです。その理由は,大型恐竜の幼体にあります。大型恐竜の幼体の生存率の計算結果から,大型恐竜の幼体は長期間にわたり,生態系の中間サイズの捕食者として機能し,独立した中間サイズの恐竜の生存をさまたげていたのです。研究者はこの状況について,“大型肉食恐竜のいる生態系は、彼らの『若者』でいっぱいだった”と述べています。哺乳類では成長が早いためにこのような影響はほぼありませんが,大型恐竜では幼体が10年近く中間サイズで留まり,また成長後は,中間サイズの恐竜の捕食者となるため,中間サイズは生き延びるのが困難であったことが想定されます。 この研究は,体重分布という,ごく基本的な情報の分析から新たな知見が得られた,基礎研究の重要性を示す一例といえます。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)

- 20億年前の生命の証拠 2025年6月18日地球上の最初の生命は,約35億年前に誕生した単細胞微生物だったと考えられていますが,現在のわたしたちは,どのくらい古い生命に出会うことができるのでしょうか。 これまで,1億年前の海底堆積物から生きた微生物が発見されていることから,地下の環境では,生物の進化がきわめて遅く,原始的な微生物が今も生存している可能性が示唆されています。そこで,東京大学らによる研究チームは,南アフリカの「ブッシュフェルト複合岩体」に注目しました。この地層は,20億年前にマントルから上昇して地殻に入り込んだマグマが冷えて固まり,岩石化したものであることがわかっています。研究チームは,試料として,この層の掘削によって得られた岩石を調べました。 その結果,試料中にはDNAをふくむ微生物の細胞が見つかりました。さらに,その細胞にはタンパク質の存在が確認されました。タンパク質の存在は,生物が生命活動を行っていることの証拠となるため,これらの微生物は20億年前に形成された岩石中で生命をつないできたことがいえます。研究チームによると,調査した岩石に入っていた,微生物の見つかった亀裂が粘土でふたをされ,外界との交流が遮断されていたため,この閉鎖環境が,20億年もの間,微生物が進化せずに存続する要因となったと推測されています。 研究の次のステップではゲノム解析を行い,発見された微生物の進化の程度を明らかにすることが予定されています。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- 【淡路島で発見された恐竜化石,新属新種の恐竜だった】 2023年3月1日2004年に淡路島(兵庫県洲本市)で発見された恐竜の化石が,原始的なハドロサウルス科の新属新種の恐竜であることが分かり,「Yamatosaurus izanagii ヤマトサウルス・イザナギイ(伊弉諾の倭竜という意)」と命名されました。 ハドロサウルスの仲間は,白亜紀後期の後半以降,非常に繁栄した恐竜です。 今回の研究により,北米東部やアジアで発祥したハドロサウルス科の恐竜のうち,北米にいたものは一度絶滅し,アジアから世界へ広がった可能性があること,また最初期(約9,500万年前)に大繁栄した原始的なハドロサウルス科の恐竜の一部が東アジアで生き残り,その後多様化したという進化の道筋が新たに示唆されました。 もと記事リンク 論文

- 【8億3000万年前から生き続けている? 古代の岩塩に閉じ込められた生物】 2023年3月1日アメリカのウェストバージニア大学のグループが非破壊的な方法で岩塩を調査したところ,岩塩の中に古代の生物らしき有機物の反応を発見しました。 有機物が発見された岩塩は,少量の液体を閉じ込めたまま結晶となっていました。この液体の中に発見された有機物の大きさ・形状や,紫外線を当てたときの蛍光反応を調べたところ,一部の有機物について原核生物や真核生物の細胞と特徴が一致することが分かりました。サンプルの岩塩の中には8億3000万年前のものもあり,岩塩の中にまだ生きている古代の微生物がいる可能性もあるとのことです。 もと記事リンク 論文

- 【肉食恐竜が、大型と小型なのはなぜ? ようやく解明】 2023年3月1日現生の肉食哺乳類は、体重4キロのオオミミギツネのような小型から体重190キロに達する大型のライオンまで、様々な大きさの種が存在します。しかし肉食恐竜は、大型と小型に二極化され、100~1000キロの中型の種が極めて少ないという現象が見られます。 これは長らく謎とされてきましたが,大型肉食恐竜は,成長途中で中型肉食恐竜と同じくらいの大きさとなる期間があり,餌を奪い合う関係となるため,中型肉食恐竜が存在できない,というシミュレーション結果が発表されました。 もと記事リンク

- 【世界最古の「貝の模様」,福井で見つかる】 2023年3月1日アサリなどで身近な二枚貝では,貝殻の模様が化石として残ることがあります。今回,福井で発見された白亜紀の淡水二枚貝の化石には,2枚の貝殻がくっついた部分から放射状に伸びる筋状の模様と,同心円状の黒い帯のような模様が見られます。このような模様,お味噌汁のアサリでもよく見かけませんか? この化石から,二枚貝の色彩パターンがずっと変わっていない可能性が示唆されました。 なお,模様の残っている淡水二枚貝の化石は,世界で2例目,日本初。これまで見つかっていた化石の記録(中新世)を1億年以上さかのぼり,世界最古の「模様」の発見です。 もと記事リンク 論文

- 【アングラ収蔵庫トーク ―博物館の裏側,見せちゃいます―】 2023年3月1日博物館の収蔵庫。それは一般に公開されない,博物館の裏側です。大阪の長居公園にある大阪市立自然史博物館の収蔵庫は,博物館の地下にあります。 その地下に眠っている大量の標本の中にダイブして,地下から引っ張り出した標本に光を当てる動画シリーズ「アングラ収蔵庫トーク」。ディープな内容に加えて,普段はなかなか入ることのできない収蔵庫からの配信なので,整然と……ばかりでもない,博物館の裏側を体感できる映像となっています。現在#17まで公開中です。 もと記事リンク

- 【頭の4分の3がとさか,奇妙な翼竜のほぼ完全な化石を発見】 2023年3月1日2013年,ブラジルから国外に密輸されそうになっていた大量の化石が,警察の強制捜査により押収されました。その中から,巨大なとさかをもつ奇妙な姿の翼竜のほぼ全身の骨格が発見され,これまで頭骨しか発見されていなかった翼竜 Tupandactylus navigans の化石であることが確認されました。 頭の4分の3が帆のようなとさかでありながら,長い首と長い脚,比較的短い翼をもつこの翼竜は,おそらくとさかを求愛行動に使い,普段は歩行して移動していたのだろうと推測されています。また,同じ科とされているより大きなとさかをもつ翼竜 Tupandactylus imperator と,同種の雌雄なのではないかとも考えられています。 もと記事リンク 論文

- 【巨大翼竜は飛べたのか? 航空力学を用いてその能力を探る】 2023年3月1日巨大な翼竜のような古代の大型飛行生物がどのように飛んでいたのか,そもそも飛べたのかには,さまざまな説があります。 このたび,現生の大型鳥類の飛び方を参考に,航空力学を用いて絶滅した生物の飛び方を探る研究が行われました。 現生の大型鳥類の多くは,風や気流を翼で受けて滑空する「ソアリング」という飛び方をします。そこで,古代の大型鳥類と大型の翼竜について,その形態からソアリングに適しているかを調べたところ,プテラノドンや史上最大の鳥類・アルゲンタヴィスなどは,現生のワシやコンドルのように上昇気流に乗って回転する飛び方に適していることが分かりました。また,そもそも飛べたのかについて議論がある巨大な翼竜・ケツァルコアトルスについては,ほとんど飛ばずに地上を歩いていた可能性が高いと結論付けられています。 もと記事リンク 論文

- 【恐竜の足には「ひづめ」があった? ミイラ化した恐竜の化石から発見】 2023年3月1日白亜紀の恐竜・エドモントサウルスは,カモのようなくちばしをもつ草食恐竜です。なかでも1999年にアメリカのノースダコタ州で発見された化石は「ダコタ」という愛称で呼ばれており,足や尾の一部に皮膚などの軟組織がミイラ化したまま残っています。この化石を本格的にクリーニングしたところ,足先にひづめのような組織があったこと,また,生物が噛んだ跡が残っており,死後しばらく地表にむき出しだった可能性がわかりました。 これまで,保存状態のよい化石は,土砂崩れなどで死後速やかに地中に埋まることによって化石として残ったのだと考えられてきました。しかしダコタに関しては,スカベンジャーが齧った穴から腐敗によるガスや液体が抜け,食べ残された固い皮膚がカラカラに乾燥した後で土砂に埋まったために保存状態のよい化石として残ったと考えられるのです。 もと記事リンク 論文

- 【琥珀に完全な姿で保存,9900万年前の花を発見!】 2023年3月1日9900万年前,まだ地上を恐竜たちが闊歩していた白亜紀に恐竜の足元で咲いていた花が,琥珀の中からそのままの姿で発見されました。 驚くべきことに,発見された花は現代の南アフリカに自生するフィリカ属(Phylica)の近縁種とほとんど同じ形をしており,この植物が9900万年の間ほぼ同じ姿を保っていたことが分かりました。また,これらの植物が火災の多い半乾燥地域に分布すること,そのような環境では化石が形成されないことから,被子植物の進化の初期段階が化石に残っていないというダーウィン以来の謎を解明するヒントとなると期待されています。 もと記事リンク 論文

- 【「あつ森」で学ぶ生物学 その①】 2023年3月1日大人気ゲーム「あつまれ どうぶつの森」では,登場する動植物の種類や動きなどが非常に丁寧に作られています。 ゲームの中の「博物館」における生物や古生物,展示のデザインなどにも,最新学説や実際の国立科学博物館(通称:かはく)の展示などが反映されています。 そんな「あつ森」の「博物館」を,かはくの学芸員が徹底解説。フータ館長の過労死を心配しつつ,ゲームでは解説のない「生物の置かれている位置」「一部の生物にかかっているガラスカバーの意味」「恐竜の姿勢」などを読み解きます。 もと記事リンク

- 【恐竜の足跡化石に名前!?】 2023年3月1日化石として遺る生物の活動についても,生物と同じように2名法が適応されます。今回の話題は足跡。 2020年7月,中国四川省で恐竜の足跡化石が発見されました。この化石の調査を行った中国地質大学(北京)のシン准教授は,子どもの頃からの『ドラえもん』ファン。映画でのび太が恐竜に自分の名前をつけるシーンを見て,のび太の夢を叶えるため,自分が発見した恐竜にのび太の名前をつけることにしたのだそうです。 付けられた名前(学名)は「エウブロンテス・ノビタイ Eubrontes nobitai 」(「i(イ)」は人名を示す接尾辞)。発見されたのはまだ足跡のみで,どんな姿をしていたのか夢が膨らみます。 なお,エウブロンテス・ノビタイの足跡化石のレプリカは,川崎市の藤子・F・不二雄ミュージアムや,上野の国立科学博物館にて展示が予定されています。 もと記事リンク 論文

- 【史上初! 恐竜の化石に「おへそ」発見!?】 2023年3月1日卵で育つ動物では,母体とつながる必要はないので,当然おへそもありません。しかしつい先日,約1億3000万年前の白亜紀前期に生きたプシッタコサウルス(Psittacosaurus)という恐竜の化石に「おへその跡」があったという論文が発表されました。 おへそといっても,私たち哺乳類のような丸いものではなく,細長い縦線のような形です。これは正確には「臍孔(さいこう)」といって,カメの赤ちゃんやヒヨコなどが孵化したばかりの時にお腹にくっつけている栄養がつまった袋(卵黄嚢)がつながっていた所の跡です。爬虫類では普通,臍孔は成長とともに消えてしまうのですが,まれに臍孔が残ったまま大人になる場合があるとのこと。このプシッタコサウルスも,そんな個体だったのかもしれません。史上初の「恐竜のおへそ」,ぜひ記事で写真も確かめてみてください。 もと記事リンク 論文

- 【化石になりたいあなたのために】 2023年3月1日博物館に並ぶ化石を眺めながら,もしくは野外の露頭で掘った化石を前に「いつか自分もこんな風に化石になりたい!」と思ったことはありませんか? そんなあなたにうってつけの本があります。 この本では,100万年後に博物館に所蔵されることを目標に,どうやったら自分を化石化できるかをまじめに探究しています。お手本のようにきれいな化石になりたい,DNAまで残して華麗に研究されたい,いっそオパール化して死後も輝きたい,等々,細かな要望にも対応。また,せっかく化石になれても,発見されなくては意味がありません。そのために「将来発見されやすい場所」の解説まで,万全のサポートが用意されています。いつか必要となるときのために,一冊お手元にいかがでしょう? 『化石になりたい よくわかる化石のつくりかた』 土屋健 著,前田晴良 監修 技術評論社 2018年7月 \3,828 ISBN 978-4-7741-9927-6 もと記事リンク

- 【古生物のサイズが実感できる! リアルサイズ古生物図鑑】 2023年3月1日氷の詰まったトロ箱に並ぶサバ,タイ,アノマロカリス。お座敷でほほ笑む舞妓さんの横にはイクチオステガ。 ほかにもおでんの中,湯舟の中,駐車場など,見慣れた光景の中に見慣れない古生代の生物が紛れ込んでいるのが,この本の面白さです。イクチオステガが隣にいるのに舞妓さんは全く動じていない笑顔だし,トロ箱に並んだアノマロカリスに至っては「時価」の値札がついています。おいしいのかな……。タイトルにある「古生物のサイズが実感できる」だけでなく,シチュエーションでもくすりと笑える一冊。続刊には中生代編,新生代編もあります。 『古生物のサイズが実感できる! リアルサイズ古生物図鑑 古生代編』 土屋健 著,群馬県立自然史博物館 監修 技術評論社 ¥3,520(税込) 発売日:2018/7/21 ISBN:978-4774199139 もと記事リンク

- 【日本橋三越本店の壁で探せるアンモナイトはいくつ?】 2023年3月1日百貨店の壁には,化石が埋まっている。 ご存じの方も多いでしょうが,百貨店など壁に天然の石材を使っている建築では,壁面に化石が見えることがあります。 日本橋三越本店もそのひとつ。この建物の内装には国内外のさまざまな石材が使われていますが,その中で化石が含まれるのは意外にもほぼ1種,イタリア産のジュラ紀の地層から切り出される石灰石「ネンブロロザート」のみ。 昭和50年代に筑波大学古生代研究室が調査した際,館内に約1万数千個の化石が眠っているとされたものの,正確な記録が残っていないため,三越でもその位置や数を把握しておらず,今も毎日1~2個が新たに発見されているとのこと。日本橋を訪れた際に,化石探しに挑戦してみるのも面白そうです。 もと記事リンク

- 【北海道で発見の恐竜化石,新種と認定!】 2023年3月1日北海道大学総合博物館の小林快次教授などの研究グループが,22年前に北海道で発見されていた恐竜化石が,新種の恐竜であるとわかったと発表しました。 この恐竜化石は,指先の骨の形状などの特徴から,テリジノサウルス類の新種であることがわかり,「日本の海岸にすむテリジノサウルス」を意味する Paralitherizinosaurus japonicus (パラリテリジノサウルス・ジャポニクス)と命名されました。 復元画像は,近年の恐竜研究を反映してふわふわの羽毛に覆われ,ゲーム等でも人気のテリジノサウルスと似た大きなかぎ爪のある手をもつ姿です。白亜紀には,このような恐竜が日本の海岸を闊歩していたのかもしれません。 もと記事リンク 論文

- 【卵の中にほぼ完全な恐竜の赤ちゃんを発見,鳥に類似】 2023年3月1日2000年に中国の石材採掘会社「英良石材集団」は,ダチョウの卵ほどの大きさのオビラプトル類の恐竜の卵の化石を発掘しました。15年ほど経ってから,偶然,卵の中に小さな骨が入っていることに社員の一人が気付きました。丁寧に内部の堆積物を取り除いたところ,ふ化直前の赤ちゃん恐竜が,卵の中に入っていた姿勢そのままで現れました。 会社の名前にちなみ,英良ベビーと名付けられたこの赤ちゃん恐竜は,卵の中で体をボールのように丸める,現生の鳥類のふ化直前のひなとよく似た姿勢を取っており,赤ちゃんの背中と卵の殻の間には鳥同様の気室があったようです。 この化石を調査した研究チームは,卵の中における鳥類のひなの姿勢の起源は,白亜紀のオビラプトロサウルス類の時代まで遡ることができるのではないかと考えています。 もと記事リンク 論文