※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.36>

1|脊椎動物

動物とよばれるグループは多様なすがたをしていて,陸上・水中で生活する種類,動きまわる・まわらない種類などさまざまである。下の「探究6」のように,いろいろな場所で動物を観察し,分類する方法を考えよう。多様な種類は,どのような観点と基準で分類したらうまく整理できるだろうか。

植物で学んだ分類するときの方法をうまく活用できるかな。

探究6 動物の分類

方法

動物を観察して,その特徴をまとめ,分類してみましょう。

体の表面は,どのようなようすでしょうか。あしはどのようなつくりになっているでしょうか。触って確かめてみましょう。

注意!! 観察したあとは,手をよく洗う。

- p.33の分類の方法を参考にして,動物を観察しながら特徴を見出す。

- 観察した動物について観点や基準がわかるように表現し,分類する。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.37>

1 脊椎動物と無脊椎動物

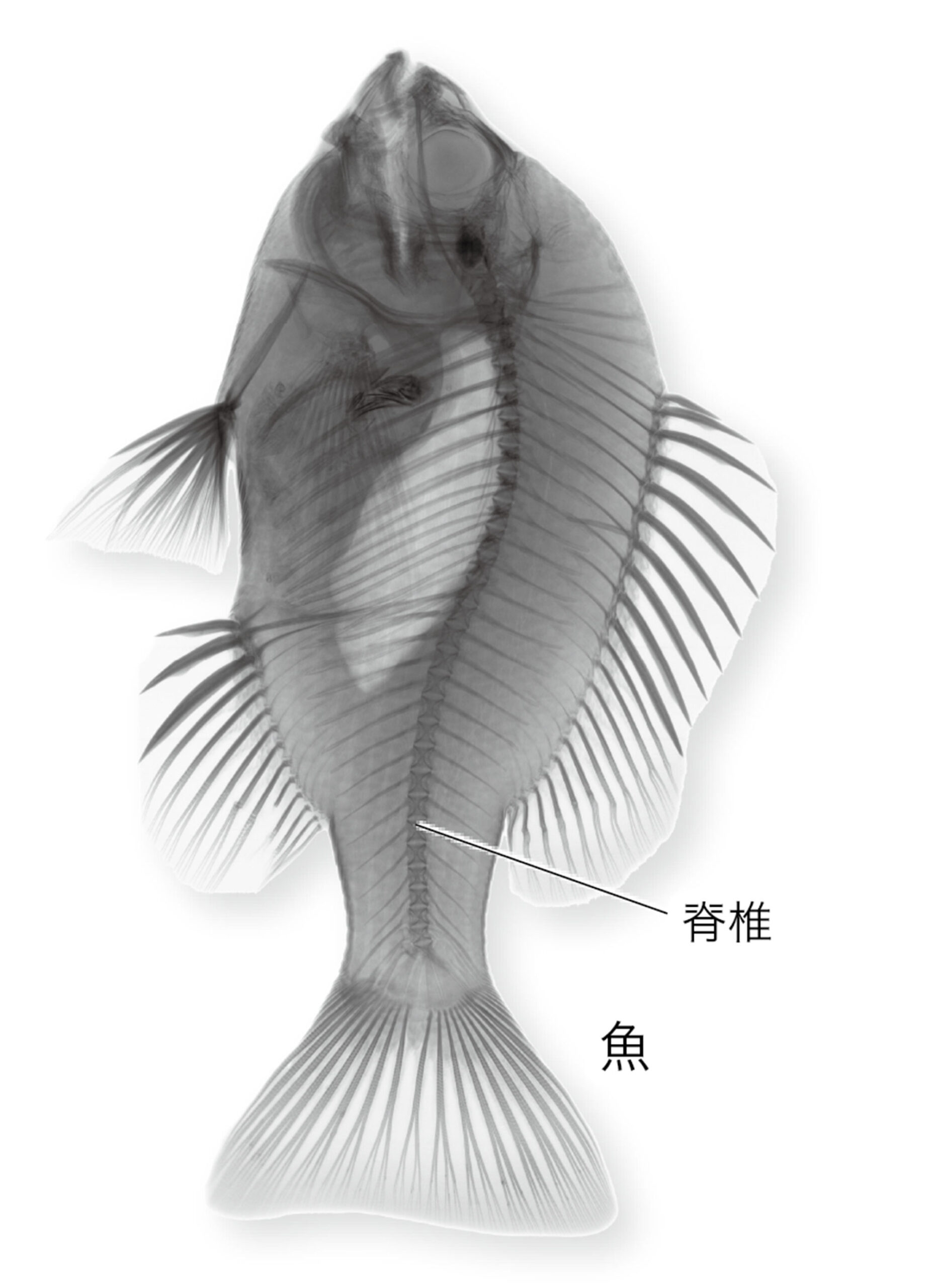

動物の骨に注目すると,背骨(脊椎)をもつ動物と,もたない動物がいることがわかる。ヒトや魚などの脊椎をもつ動物のグループを【脊椎動物】という。一方,エビやイカのように脊椎動物以外の動物のグループを【無脊椎動物】という(図1)。

エビやイカはからだが細長くて,中に背骨がありそう。でも,ないんだね。

レントゲン写真では,生物のからだで,カルシウム分の多い骨や殻などの部分がわかる。

図1 脊椎動物・無脊椎動物のレントゲン写真

2 胎生と卵生

ヒトやネズミなどの子は,母親の子宮内で母体から直接酸素や養分を受けとって育ち,親と同じようなすがたでうまれる。このようなうまれ方を【胎生】という。胎生に対して,卵でうまれるうまれ方を【卵生】という(図2)。

胎生の動物は,ヒト,ネズミ,イヌ,ネコなどです。その他のほとんどの動物は卵生です。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.220>

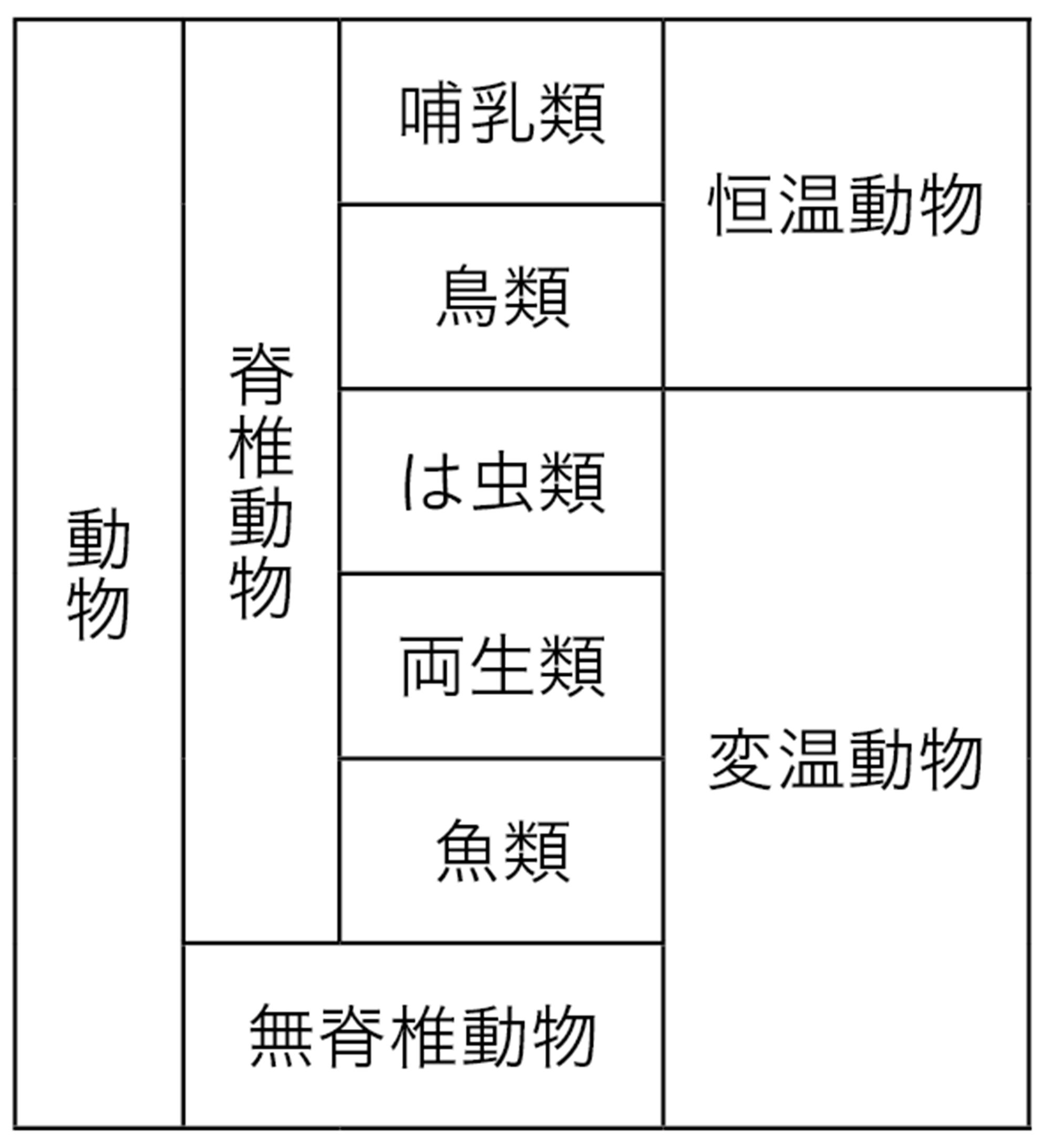

発展 変温動物,恒温動物

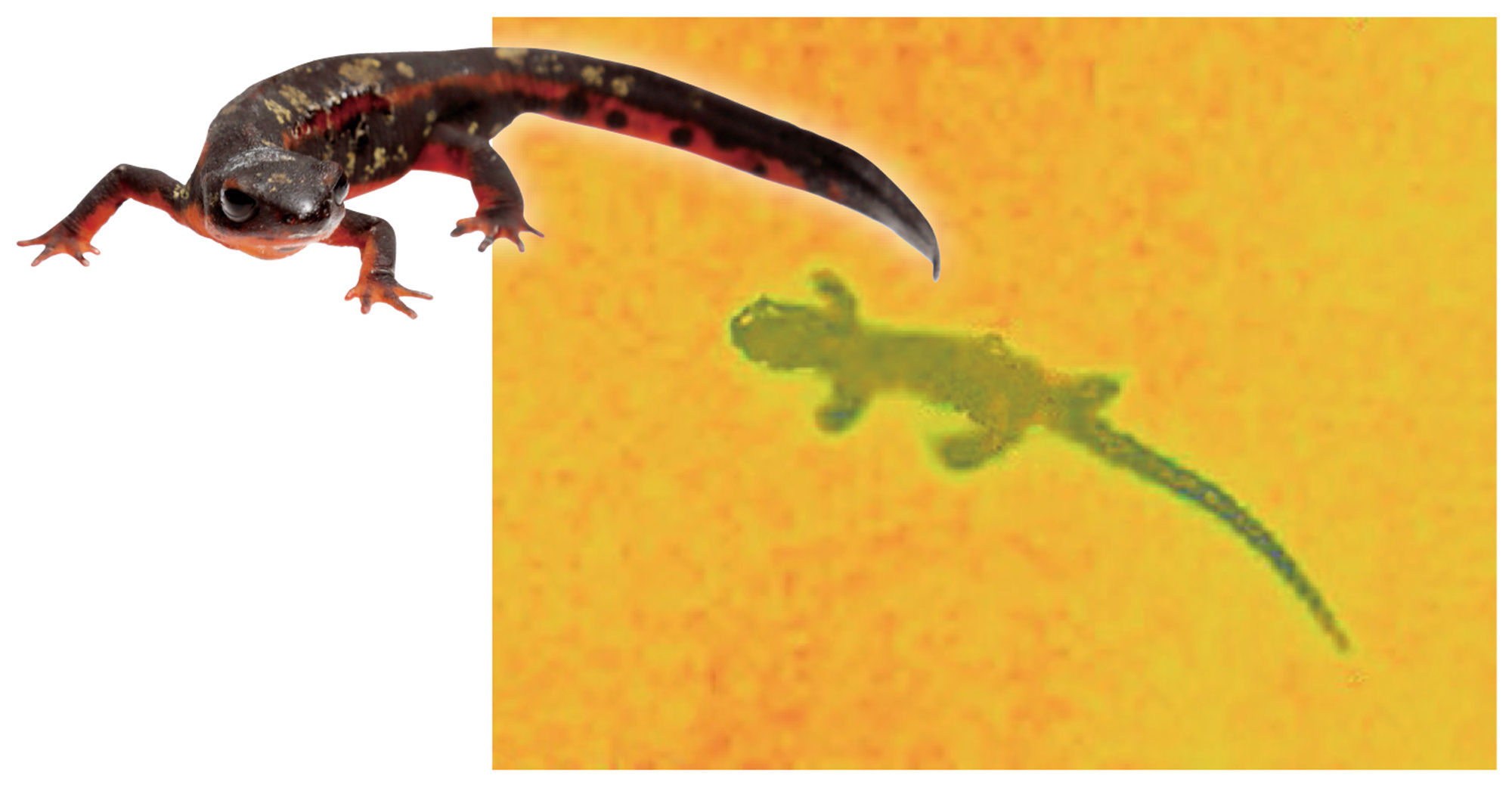

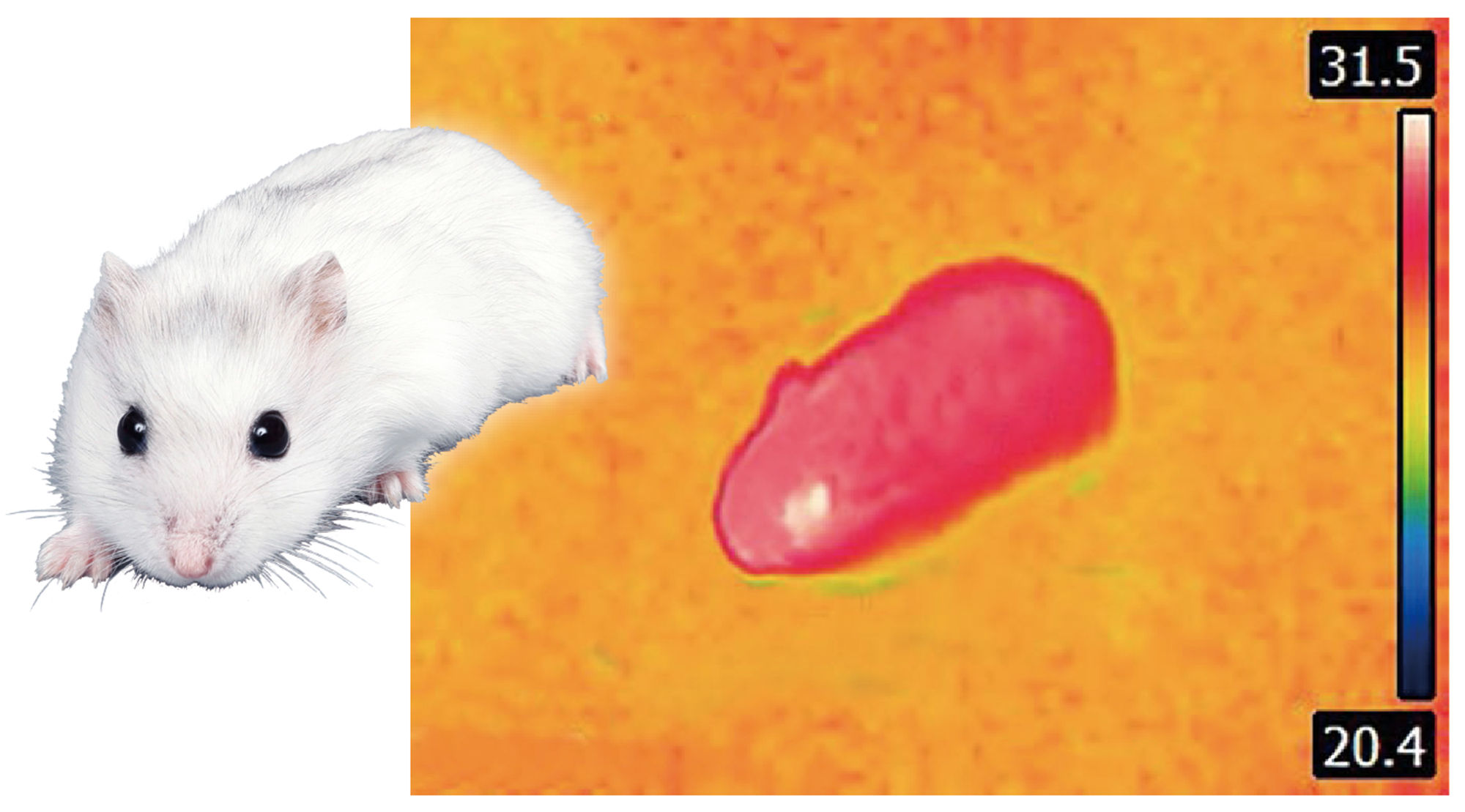

赤外線サーモグラフィーで撮影すると,色のちがいで温度がわかる。画面中の数字は温度(℃)を表し,室温は約25℃である。ハムスターの体温は室温よりも高く,イモリの体温は室温よりわずかに低い。

外界の温度は,季節や昼夜によって変わるが,ヒトや鳥,ハムスターの体温は,外界の温度によらず一定で温かい。このような特徴をもつ動物を「恒温動物」という。恒温動物に対して,イモリやトカゲなどは外界の温度によって体温が変わり,このような特徴をもつ動物を「変温動物」という。

恒温動物,変温動物と,動物のグループとの関係は,次のようになっています。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.38>

3 脊椎動物の分類

脊椎動物は,卵生や胎生などのちがい,呼吸のしかた,からだのつくり,皮ふのようすなどにより,魚類,両生類,は虫類,鳥類,哺乳類に分類される(図3)。

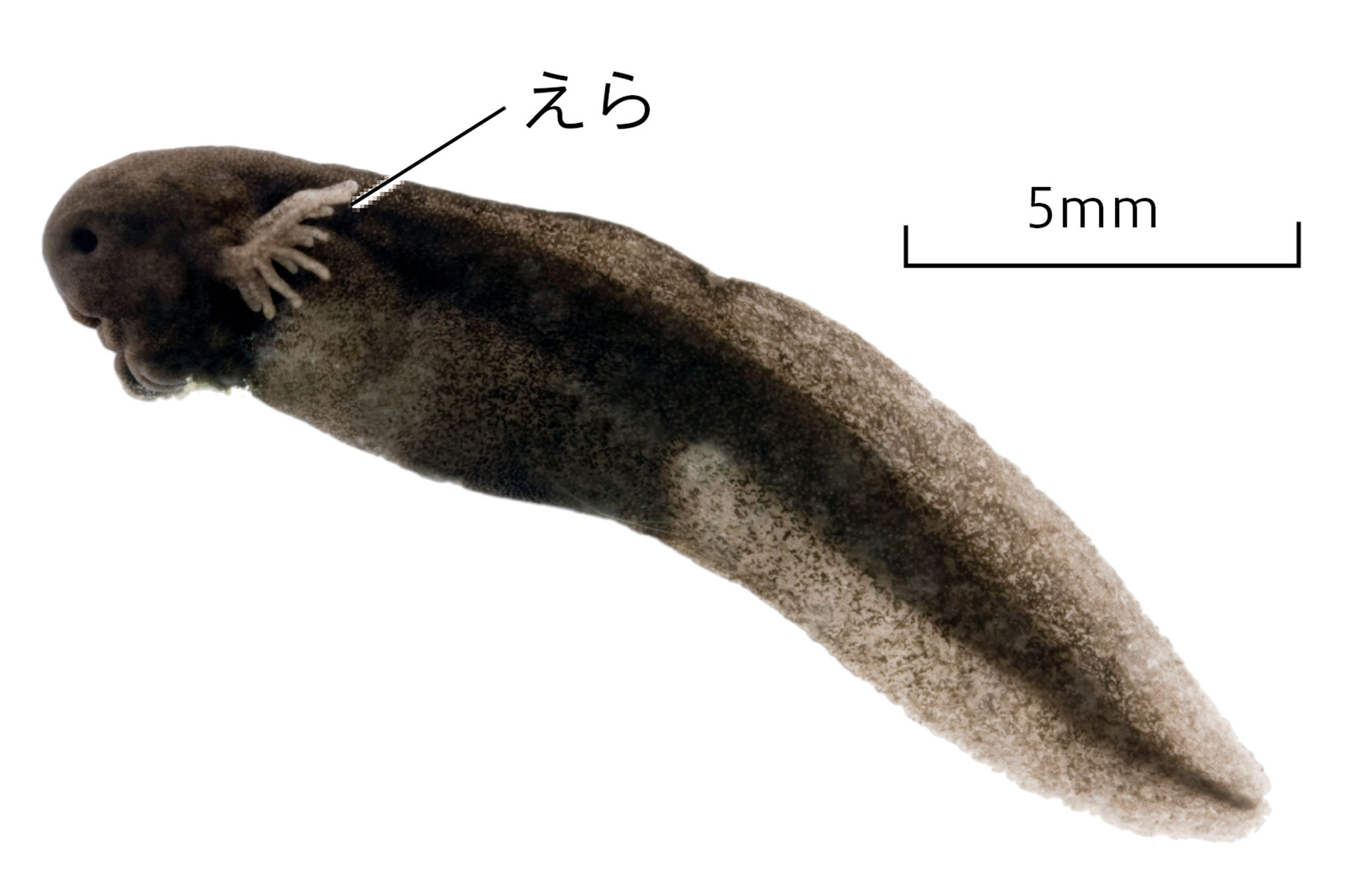

水辺から離れられない両生類

例:イモリ,カエル,サンショウウオなど。

子のうまれ方:かたい殻のない卵を水中にうむ。卵からかえった幼生❶は水中で生活し,自ら食物をとる。幼生は,えらがあることなど魚類と似た特徴をもつが,やがて姿が変わり,成体になる。成体は4本のあしで歩いて陸上でも生活できるようになるが,多くは水辺から離れずに生活している。

呼吸のしかた:幼生はえらや皮ふ,成体は肺や皮ふで呼吸する。

からだの表面:粘液でおおわれていて,常にしめっている。

❶ 成体とは,からだのしくみが子を残せるようになった状態をいう。卵からうまれたときの姿が成体と大きく異なる場合,その時期の姿を幼生といい,幼生から成体に姿が変わることを変態という。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.39>

ニュース

- 【水産庁の研究機関が公開中 超リアルな魚のペーパークラフト!】 2023年3月1日水産庁の研究機関である「国立研究開発法人 水産研究・教育機構」のHP内のキッズページにて,海の生き物のペーパークラフトが公開されています。 マイワシやブリなど身近な魚から,マツカサウオ,ナンヨウマンタなどの変わった魚,マスコットキャラクターまで,全56種。作成難易度は★1つ~★5つまでの5段階に分けられています。ただし,ズワイガニだけは★8つ。つまようじでののり付けが必要な超高難度です。 紙にプリントすれば,のりとはさみだけで楽しめるこのペーパークラフト。ステイホームのお供にいかがでしょうか。 もと記事リンク

- 【「あつ森」で学ぶ生物学 その③】 2023年3月1日博物館のサカナゾーンに展示されているさまざまな魚や水棲生物について,サンシャイン水族館の飼育員が解説しています。 種ごとの特徴をとらえた生物の動き,川の上流・中流・下流(河口)の環境の再現性やそれぞれの水槽における魚のチョイスなど,「生物を見る目」からの解説が興味深いです。 そして【「あつ森」で学ぶ生物学 その①】同様,今回の結論も「フータはすごいがんばってる」。専門家がことごとく絶賛するフータ館長,けっこう激務なのではないかと心配になります。 もと記事リンク

- 【飛びながら眠る鳥から土に潜る魚まで,動物たちの驚きの睡眠術】 2023年3月1日「睡眠」という行動がなぜ必要なのかは,実はまだ解明されていません。 しかし,睡眠が不足すれば授業中でも不足を補おうと眠ってしまう生徒がいるくらい,睡眠は私たちヒトにとって必要不可欠なものです。 多くの生物にとっても,睡眠は必要不可欠です。しかしその睡眠のしかたは,ヒトとはだいぶ異なる場合があります。例えば脳の半分ずつ眠るイルカ,寝不足の解消が不要なオットセイ,土に潜って夏眠をとるハイギョなど,「睡眠」もまた,多様な営みなのです。 もと記事リンク

- 【シジュウカラの言葉を解き明かす鳥類学者】 2023年3月1日「シジュウカラは言葉でコミュニケーションをしている」。 ほんの10年ほど前には誰も知らなかったこの事実は,今やテレビ番組などでも取り上げられ,多くの人に知られることとなりました。 シジュウカラの鳴き声が言語であることを発見したのは,研究者の鈴木俊貴さん。鳴き声が単に意味を示す音ではなく,語順,つまり文法があることや,さらにルー大柴さんの「ルー語」を応用した研究など,「疑問を解決するには,どのようなアプローチをすれば有効なのか?」が目から鱗の記事です。 もと記事リンク

- 【クジラの座礁(ストランディング)はなぜ起こる?】 2023年3月1日クジラやイルカなどの海棲生物が陸地に打ちあがる現象を「ストランディング」と呼びます。海岸線が長い日本では,年間300件近くのストランディングが報告されています。淀川のクジラのように,川に迷い込む例もありますが,海水に適応した哺乳類が淡水に入ってしまうとほぼ助からないそうです。 本来海中で暮らす生物がなぜストランディングしてしまうのか,その原因としてさまざまな説が唱えられています。原因はひとつではなく,病気やケガ,エサの深追い,地形を読み誤った,冷たい海流に急に突っ込んでしまった,など,多様な原因が複雑に絡み合っていると考えられています。 もと記事リンク

- 【謎の多い絶滅哺乳類の化石,岐阜・瑞浪市で発掘!】 2023年3月1日今年6月,岐阜県の瑞浪市で河川清掃中に発見された骨が,既に絶滅した哺乳類「束柱類」の「パレオパラドキシア」の化石であることがわかりました。 瑞浪市化石博物館が発見された骨の発掘調査を行ったところ,約1650万年前の地層から,首から腰までの背骨などがつながった非常に保存状態のよい化石が発掘されました。 パレオパラドキシアはサイやバクに近い仲間ですが,似た骨格をもつ現生生物がいないため,その生態等については謎が多い絶滅生物です。今回発見された化石は,102点の骨がほぼすべてつながったままで発見されたことから,食性や陸上での姿勢など,謎多きパレオパラドキシアの生態を解明する重要な手掛かりとなる可能性があります。 もと記事リンク 発掘レポート

- 【ダイオウイカはどんな味?】 2023年3月1日今年2月9日,福井県越前町の河口に体長約3メートル,重さ約50キロのダイオウイカが漂着しました。 このイカは水族館で調査が行われた後廃棄されましたが,近隣の飲食店従業員の玉木史弥さんが足を1本譲り受け,調理してみることに。 海の巨大生物が好きな玉木さんは「ダイオウイカは美味しくない」という評判を知っていたそうですが,実際に試したその味は「生で食べると吐き出してしまうほど苦く,焼くとアンモニアの匂いが立ち込め,しょっぱくて後味に苦みが残る」と,やはり決して美味しいものではなかったようです。 もと記事リンク

- 【生物の鱗だけに特化した本『鱗の博物誌』が発売!】 2023年3月1日生物の「相同器官」の例としてよく挙げられるのは,ヒトの腕と他の生物の前肢の例でしょう。では,魚類の鱗と相同なヒトの組織は何でしょう? 魚類の鱗と鳥類の脚の鱗は同じもの? 改めて問われると,身近なのに意外と知らないあらゆる「鱗」について網羅した,初めての「鱗大図鑑」です。 『鱗の博物誌』 田畑 純,遠藤 雅人,塩栗 大輔,安川 雄一郎,栗山 武夫,森本 元 著 2020年10月 グラフィック社 定価:4180円(10%税込) ISBN:978-4-7661-3369-1 もと記事リンク

- 【新潟県糸魚川市の海岸に,大量の漂着イワシ】 2023年3月1日2月7日,新潟県糸魚川市の筒石漁港海岸で,およそ250メートルにわたって,大量のイワシが打ち上げられているのが発見されました。 腐敗すると悪臭が発生するため,撤去が決まったものの,焼却処分するためにはイワシに付着した砂を手作業で取り除く必要があり,あまりの量に作業は難航。一部は県外の飼料会社が引き受けを申し入れてくれ,飼料として加工されるほか,最終的に腐敗が進んだ分は埋め立て処分されました。波が次々運んでくるイワシを延々と回収した作業員からは,「本当に心折れそうになります。当分は寿司も食べられないです」との声も。 イワシが大量漂着した理由はわかっていませんが,海流の蛇行の影響や,イルカの群れに追われた可能性などが推測されているようです。ある意味では,新潟の海が生物豊かな海であることの証なのかもしれません。 もと記事リンク 新潟県からのプレスリリース

- 【最新型の追跡装置を使った研究,鳥の賢さと協調性の前にとん挫】 2023年3月1日オーストラリアの研究者が,重量わずか1グラム,ワイヤレス,簡単には外れないが遠隔操作で着脱可能な画期的な鳥類追跡装置を開発しました。このような装置は,人間が観察するだけでは分からない動物の生態の解明に役立っています。 しかし,この画期的な装置をカササギフエガラス(スズメ目フエガラス科)に取りつけたところ,思わぬことが起こりました。なんと,自力では届かない背中に取りつけた装置を,仲間の鳥が試行錯誤の末に外してしまったのです。結局,とりつけた5台の装置は次々と外されてしまい,研究はとん挫。データが取れない代わりにカササギフエガラスの賢さと協調性が明らかになるという,予想外の結果となりました。 研究チームは,高度な社会性をもつ生物に追跡装置を付ける場合,その動物が協調性をもって装置を外す可能性も考慮したほうがいい,と論文で提案しています。 もと記事リンク 論文

- 【モンスターハンター あのモンスターの味は?】 2023年3月1日シリーズに登場した20種類のモンスターの生態や進化の過程,味や調理方法まで大真面目に考察した書籍『モンスターハンター 超生物学 モンスター VS 生物のスペシャリスト』が2019年に発売されています。 鳥類研究者の川上和人氏,東海大学海洋学部の武藤文人氏,動物園ライターの森由民氏,爬虫類・両生類研究家の中井穂瑞領氏と,各分野の専門家が執筆し,実在の生物をふまえた解説は,楽しみながら生物学の理解をも深められるようになっています。 「モンスターハンター 超生物学 モンスター VS 生物のスペシャリスト」 ISBN:9784295008156 インプレス社 2019/12/23発行 ¥1,430 電子版あり もと記事リンク

- 【生きたダイオウイカの泳ぐ姿が撮影される!】 2023年3月1日1月6日の夕方,兵庫県豊岡市の沿岸で生きたダイオウイカが発見され,その泳ぐ姿が撮影されました。映像では,2.5メートルほどの巨大な体で,ヒレや長い足をゆっくり動かしながら泳ぐ姿が確認できます。 撮影したのは,地元でスキューバダイビングのインストラクターをしている田中陽介さんと妻の美紀さん。釣りをしていた知人がイカを発見したそうで,急いで駆けつけ,水面に漂うイカと一緒に泳いで撮影しました。「手が届く距離にいて感動しましたが,目がとても大きく恐怖心もありました」と話しています。 専門家によれば,温暖な海域の深海で生息するダイオウイカが,寒さに弱って沿岸で発見されることは時折あるとのこと。撮影された個体は,30分ほどで沖のほうへ泳いでいったそうです。 もと記事リンク

- 【クジラの死体は爆発する!?】 2023年3月1日1月上旬に大阪市の淀川に,マッコウクジラが迷い込んでいるのが発見されました。残念ながら1/13に死亡が確認され,海に曳航されて沈められましたが,その話題と合わせて,「クジラの死体は爆発する」という噂がSNSなどで拡散されました。この噂,実際にはどうなのでしょうか? 日本一クジラを解剖してきた研究者・田島木綿子さんの著書の一部が公開されています。 結論から言うと,クジラの死体は爆発します。分厚い皮膚と皮下脂肪に守られた体内で腐敗が進むことでガスが溜まり,何かの拍子に穴があくと一気にそのガスが噴き出すのです。クジラの死体が打ちあがっているのを見つけても,近づかない方がよさそうです。 もと記事リンク

- 【生きたダイオウイカが海岸に打ち上げられる】 2023年3月1日2022年4月20日,福井県小浜市宇久の海岸で,巨大なイカが漂っているのが発見されました。発見されたのは,深海に生息すると言われている「ダイオウイカ」でした。 近隣の漁師が発見した時には,腕を海面から持ち上げるなど,弱弱しくも動いていたそうです。また,記事の動画でも,生殖器がまだ動いている様子が確認できます。 このダイオウイカは,全長3.35メートル,体重は推定60~70キログラム。残念ながらすぐに死んでしまいましたが,今後,越前松島水族館にて展示が予定されています。 もと記事リンク

- 【コイの目線で琵琶湖を見られる映像アーカイブス】 2023年3月1日琵琶湖にくらすコイの背中に特殊なビデオカメラを装着して撮影した画像のアーカイブスです。なぜ琵琶湖,なぜコイ。 色とりどりのサンゴ礁など,カラフルな魚の映像が世に溢れている中,ほぼグレーと茶色の地味な画像ばかりが並ぶこのアーカイブス,実は琵琶湖にいるコイが2種類いるのでは? という疑問を解明するために始まりました。それぞれの画像をクリックすると表示される「カメラマン」ならぬ「カメラカープ」の画像を見ていくと,コイの違いも分かってきます。 コイたちは全員ビデオ撮影の素人。そして前後左右に加えて上下軸の動きが当たり前の生物です。手ブレのひどさはご愛敬。酔いやすい方,ご視聴時にはご注意ください。 もと記事リンク

- 【博物館の動物標本は,どのようにして博物館にやってくるのか】 2023年3月1日「博物館」といえばおなじみの動物の骨格標本や剥製。それらはどのようにして博物館にやってくるか,ご存じでしょうか。 動物園で亡くなった動物を引き取ることもあれば,「砂浜にクジラの死体が!」という連絡が来ることも,博物館の学芸員本人がロードキルを発見して拾うことも。もちろんその機会は,時と場合を選んではくれません。 例えば,国立科学博物館でモグラの研究と哺乳類の標本作成を担当する作者の川田氏が,結婚のごあいさつに妻の実家に行った時のこと。まだほぼ初対面の義父(妻の父)の運転する車に二人きりで乗っているというタイミングで,博物館にまだ数体しかない動物の死体を発見してしまい「拾ってお義父さんにドン引きされるか,死体(標本)をあきらめるか」と真剣に葛藤するシーンなど,数々のハプニングはどれも手に汗握る展開。標本づくりの舞台裏を楽しく読ませてくれる一冊です。 『標本バカ』 川田伸一郎 著,浅野文彦 絵 ブックマン社 ¥2,860(税込) 発売日:2020/09/30 ISBN:9784893089342 もと記事リンク