※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.84>

1|物質の状態変化

1 状態変化とは

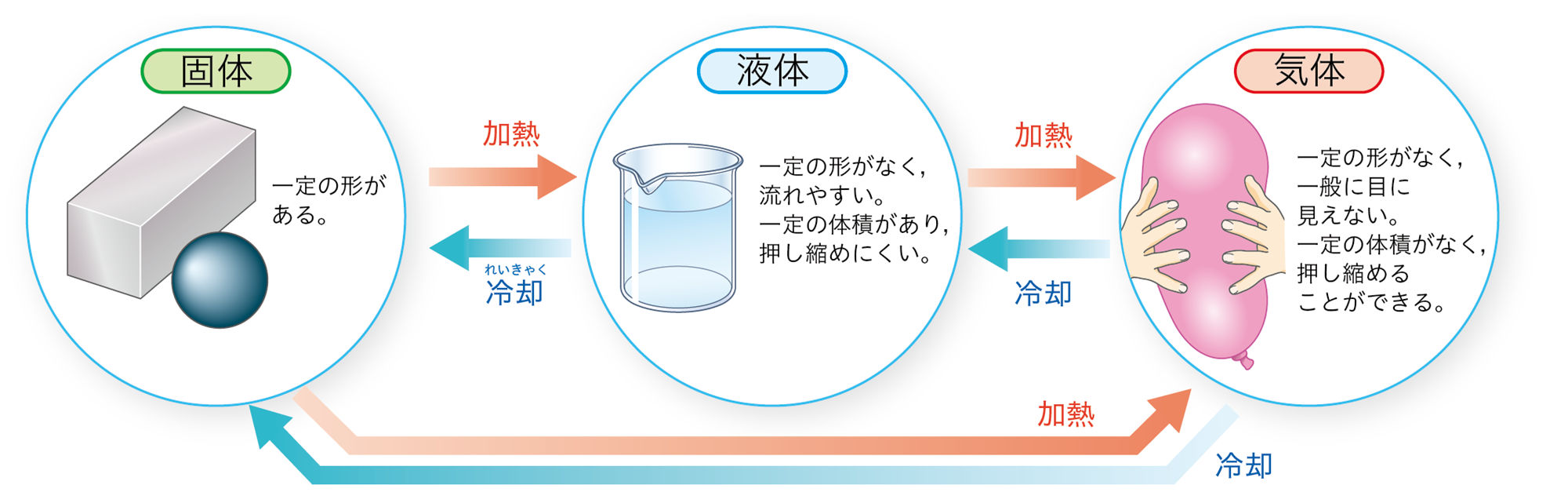

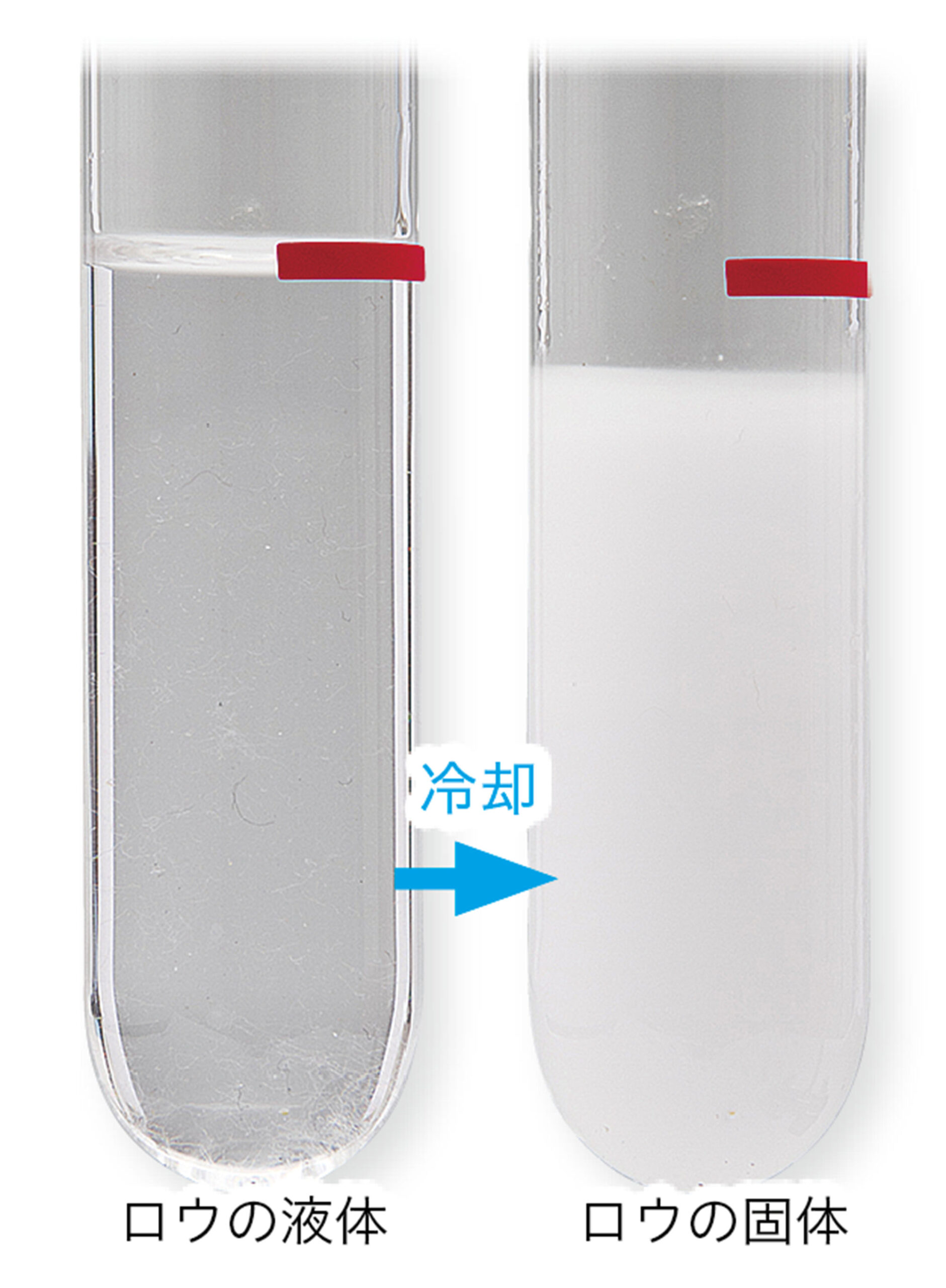

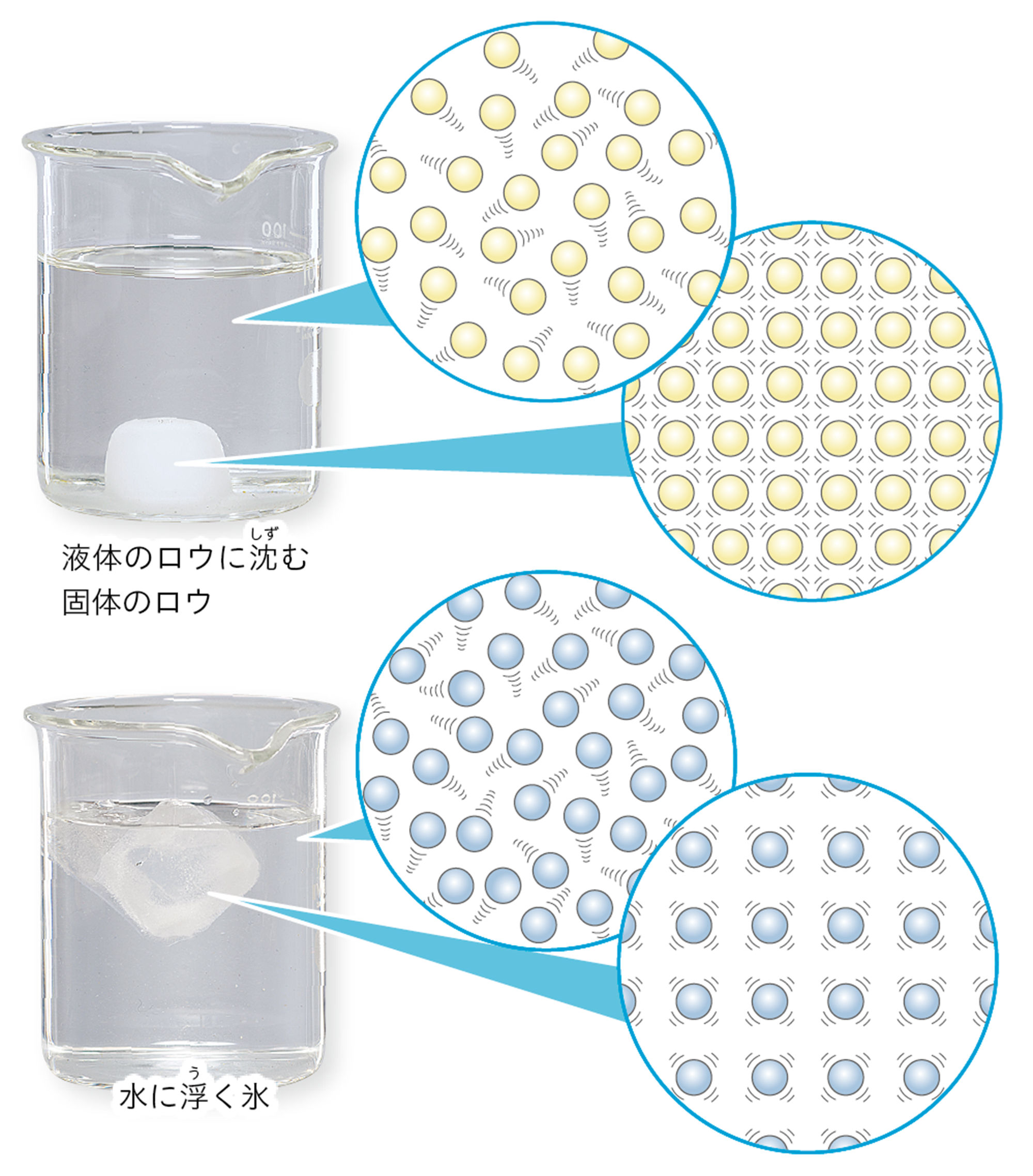

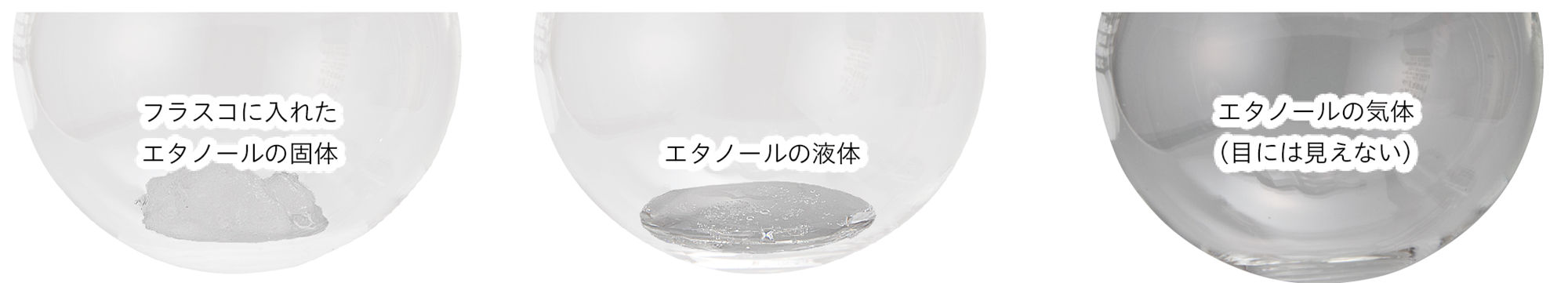

同じ物質でも,温度によって,固体,液体,気体と状態が変わる。たとえば,氷や水蒸気は,水が状態を変えただけで,水という物質であることに変わりはない。また,探究5のように,ロウも温度によって状態が変わるが,ロウという物質であることに変わりはない。このように,温度によって物質の状態が変わることを物質の【状態変化】という(図1)。

探究5 状態変化と体積,質量

準備

ロウ,電子てんびん,ビーカー,加熱器具,ペン,厚紙

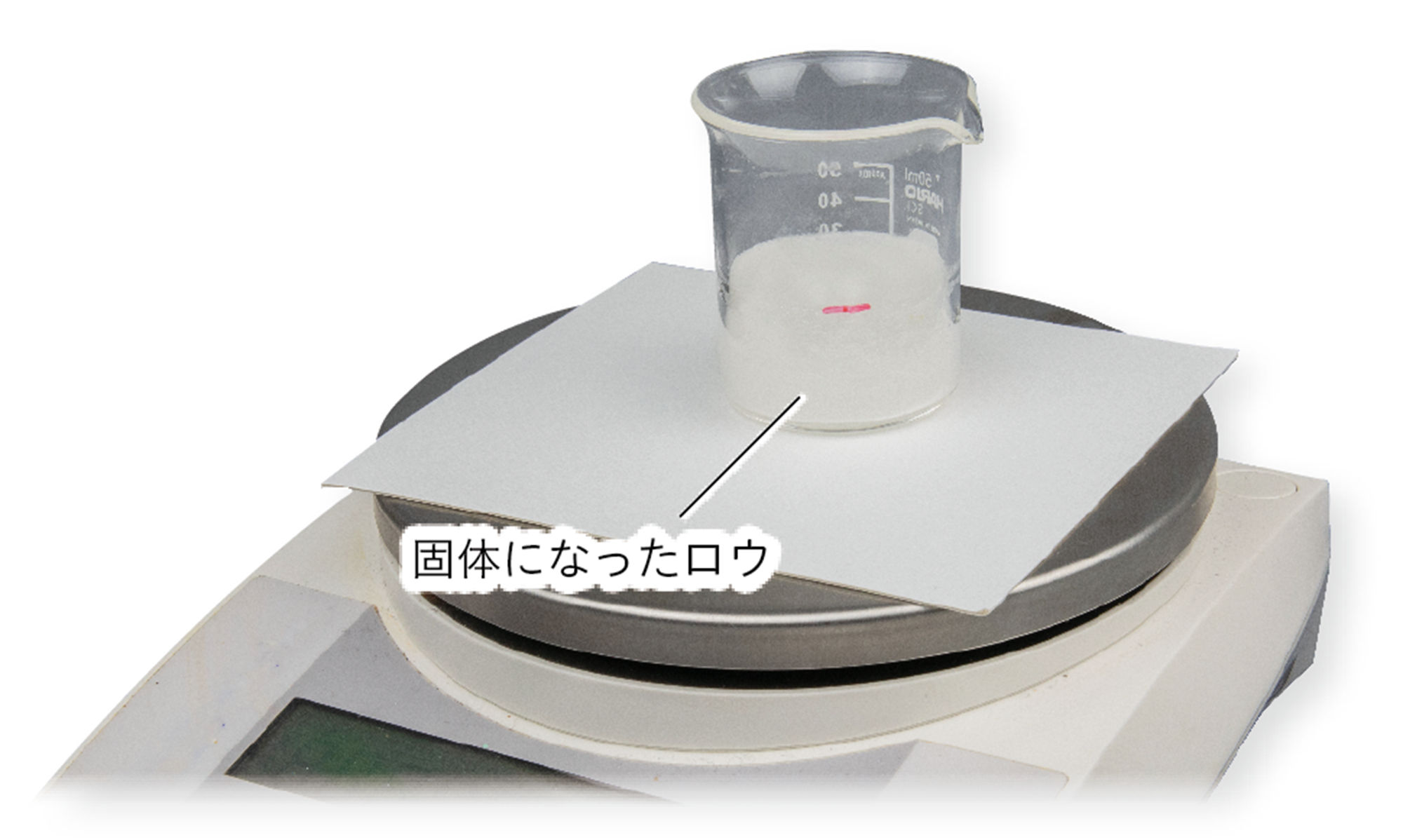

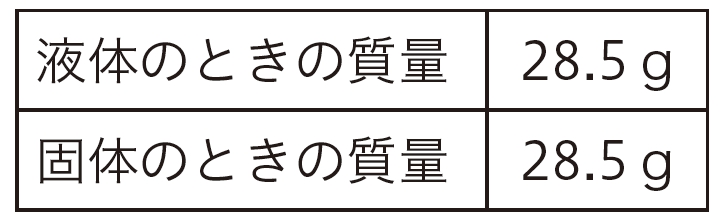

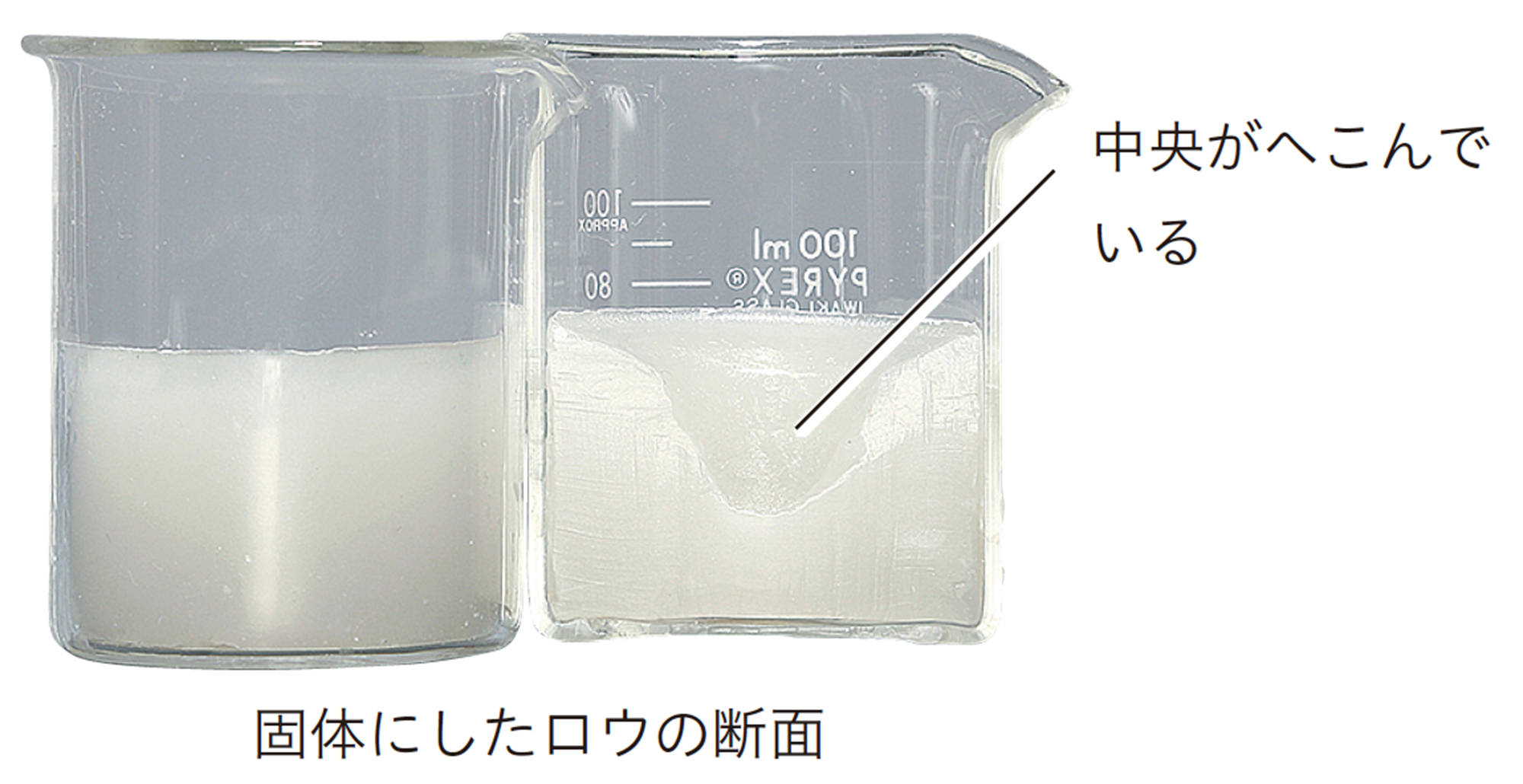

- 体積の変化:ロウが冷えて液体から固体になったとき,ロウの中央がへこんだ。

- 質量の変化は下の表のようになった。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.85>

ロウの場合,液体から固体になると体積が減少した。このとき質量は変化がない。このような現象は,粒子のモデルでどのように説明できるだろうか。

探究6 状態変化と粒子のモデル

図3ではエタノールやロウが沸とうして,気体になっているんだね。

液体から気体に状態変化するときに,体積がすごく増えるみたいだけど,質量はどうなったのだろう。

液体から固体へ,または液体から気体へと変化するとき,質量や体積の変化は,粒子のモデルでどのように説明できるか。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.86>

探究6 結果から考察する

ロウの粒は水の粒より密度が小さいと考えることができます。液体のロウを熱湯にそそぐと,どちらが浮くでしょうか。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.87>

2 状態変化と粒子のモデル

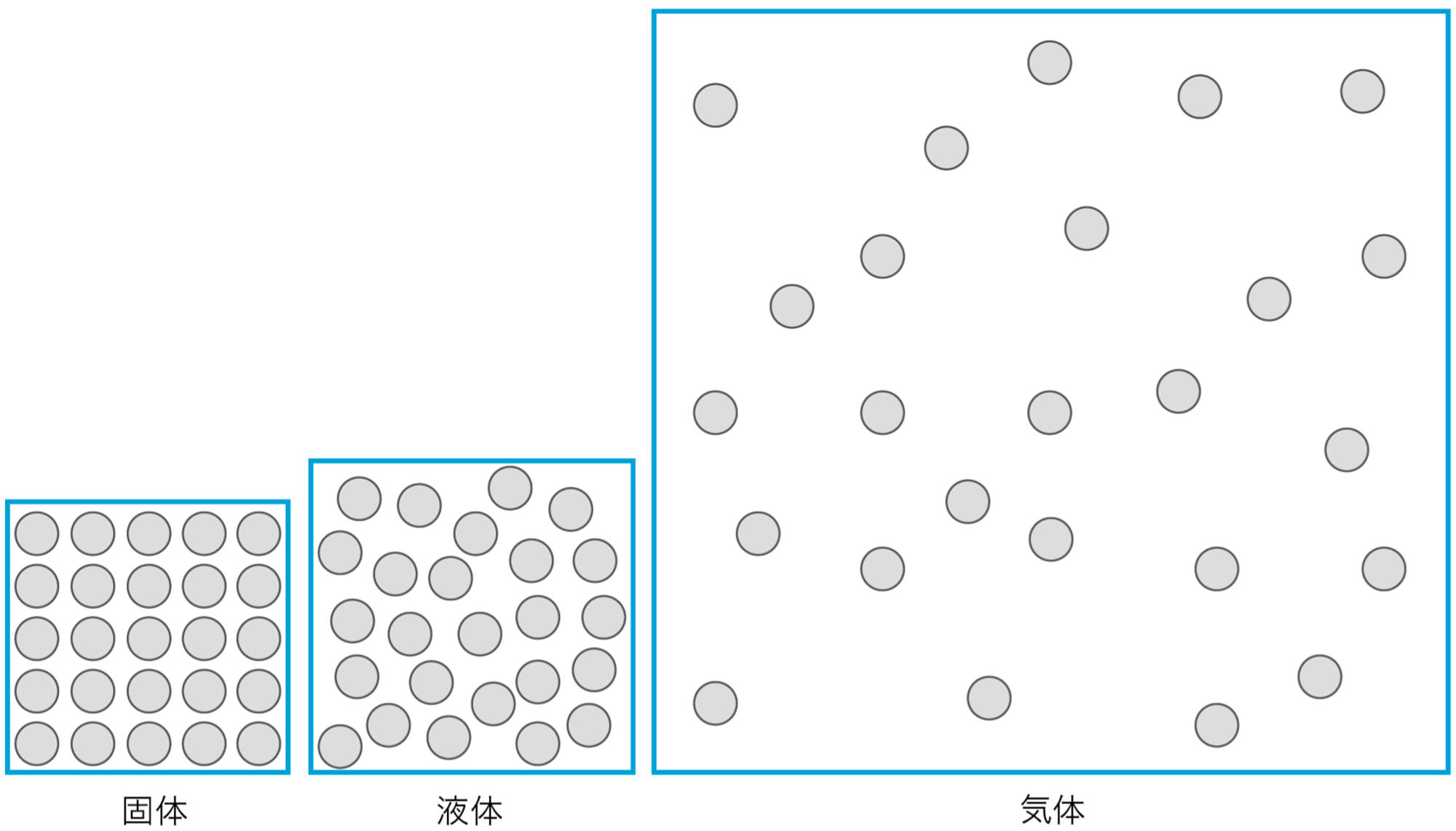

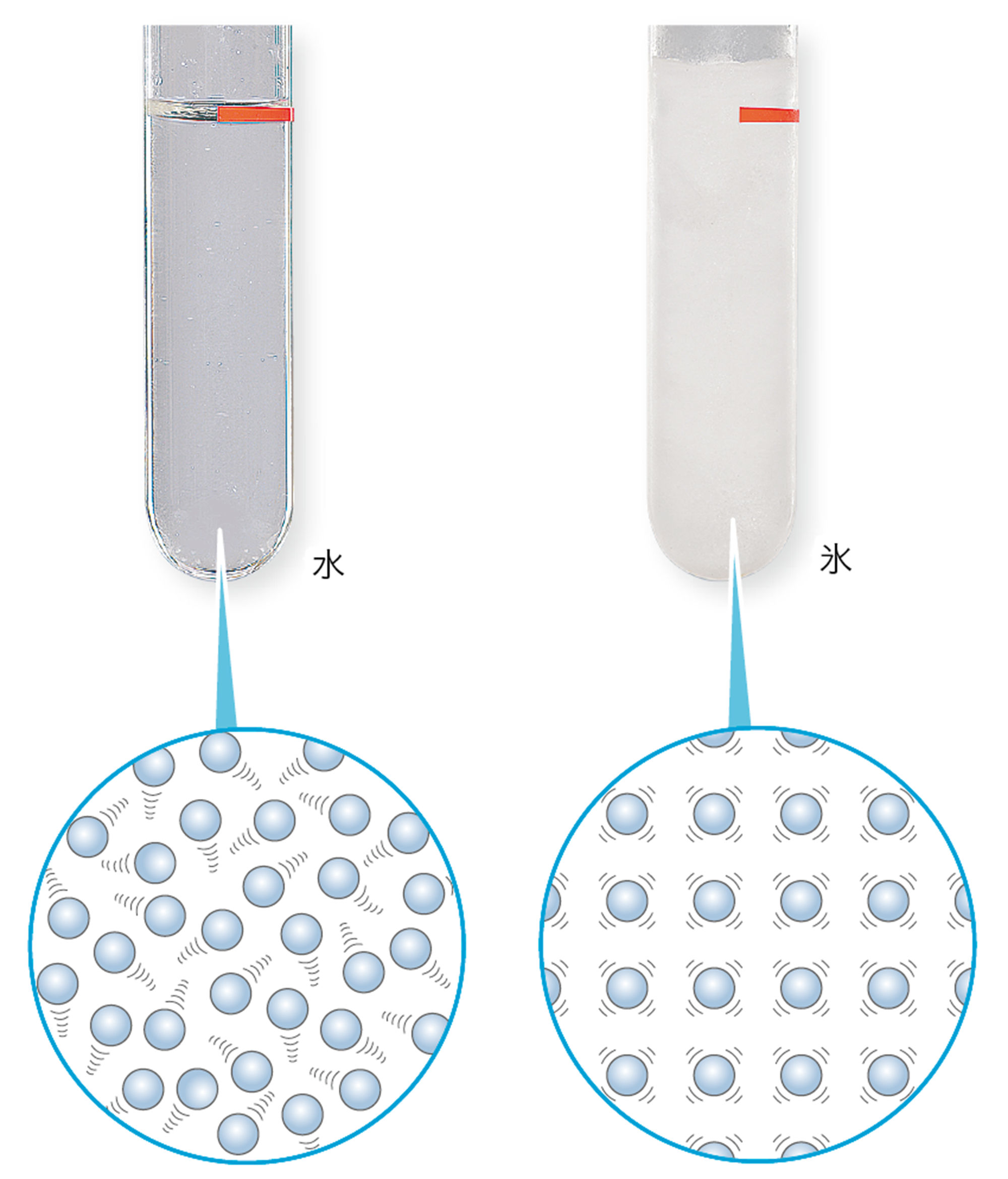

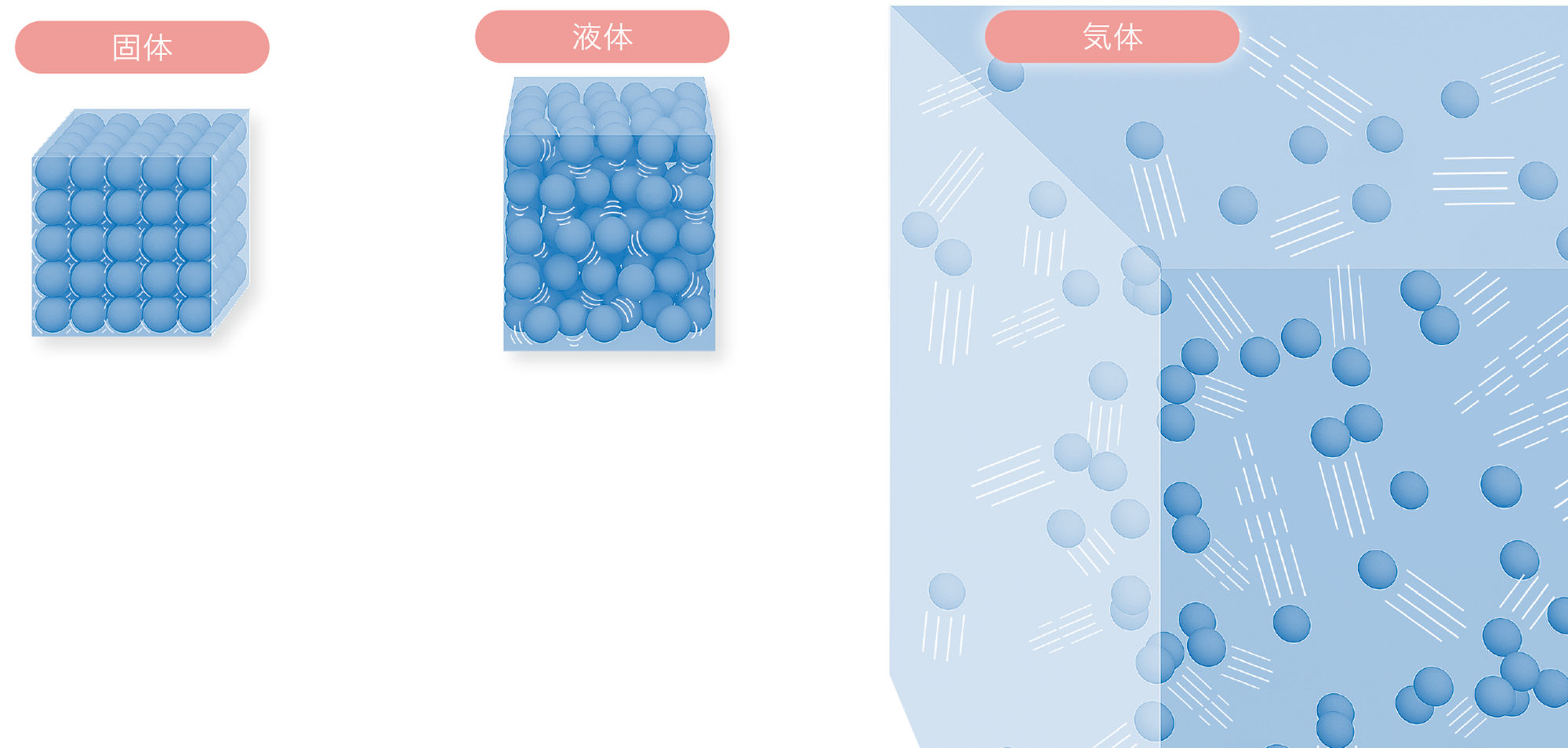

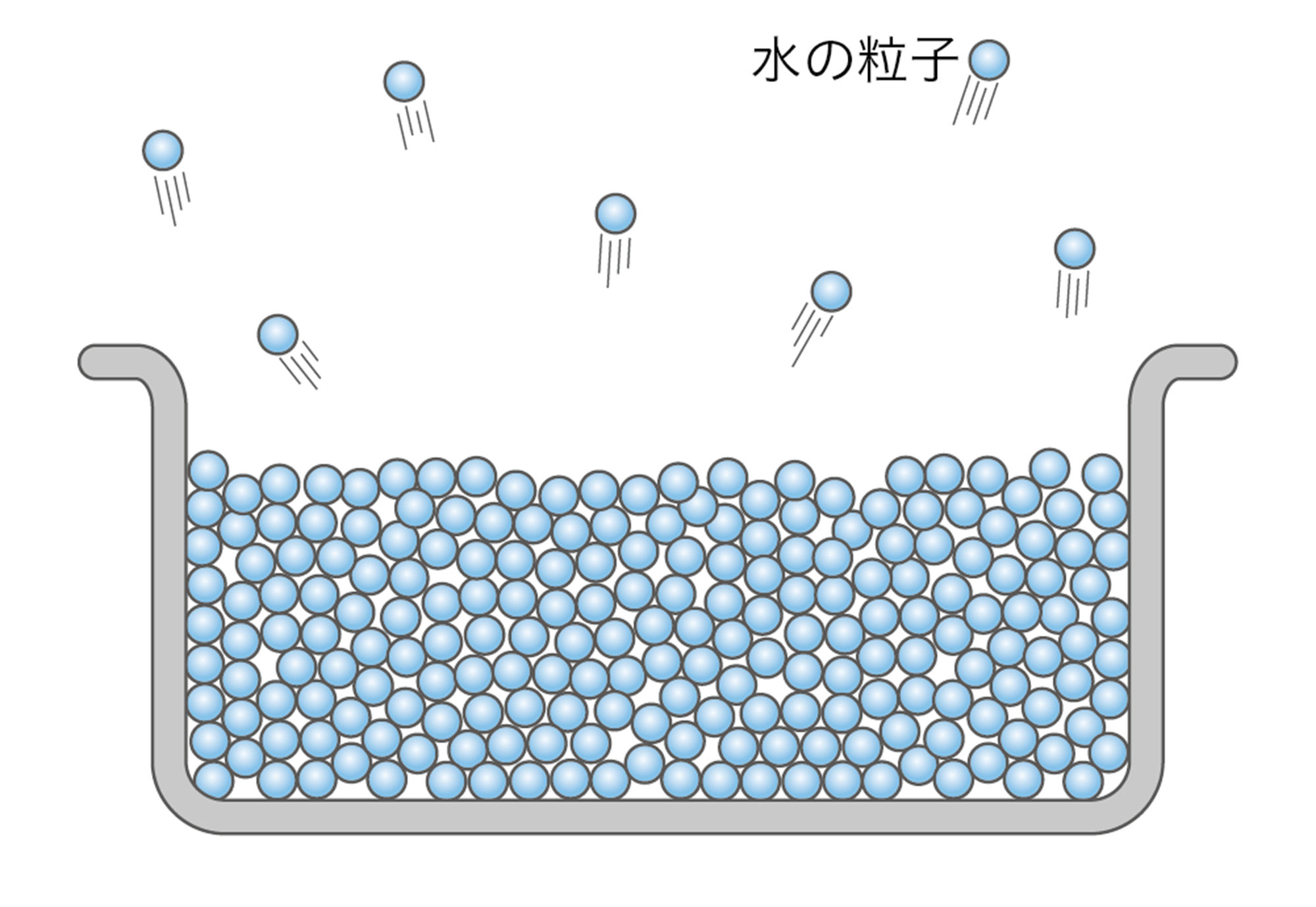

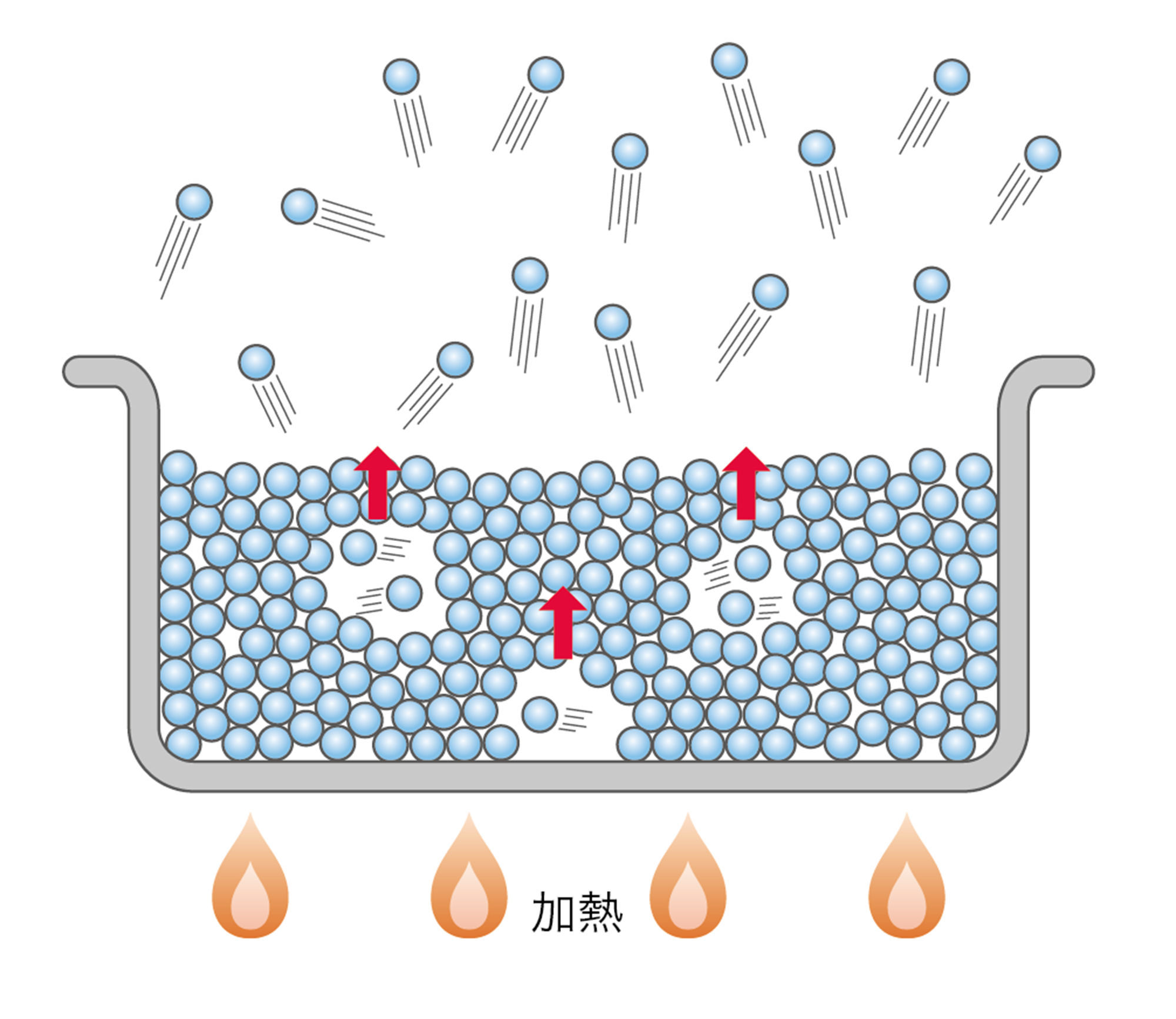

物質を構成している粒子は,固体では規則正しくならんでいる。液体では粒子は位置を変えながら動きまわっている。気体では,粒子と粒子の間の距離が大きく広がり,1個1個の粒子はたがいに衝突しながら自由に飛びまわっている(図7)。

3 状態変化と体積・質量

一般に,物質が液体から固体になるとき,体積は減少するが質量は変わらない。液体から固体になるときだけでなく,物質が状態変化をするとき,その体積は変化するが,質量は変わらない。

物質が状態変化をしても,質量が変わらないことは,「もともとある粒の数が変わらない」ことで表せます。

❶ 植物のハッカ(ミント)にふくまれている物質。チューインガムやキャンディーなどに用いられている。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.226>

資料 物質の性質を粒子のメガネで見る

1-2単元では,物質の性質を粒子モデルで考えるという見方・考え方を身に着けました。物質は,種類によって異なる性質の粒子でできています。物質の性質を粒子のふるまいで考えてみましょう。

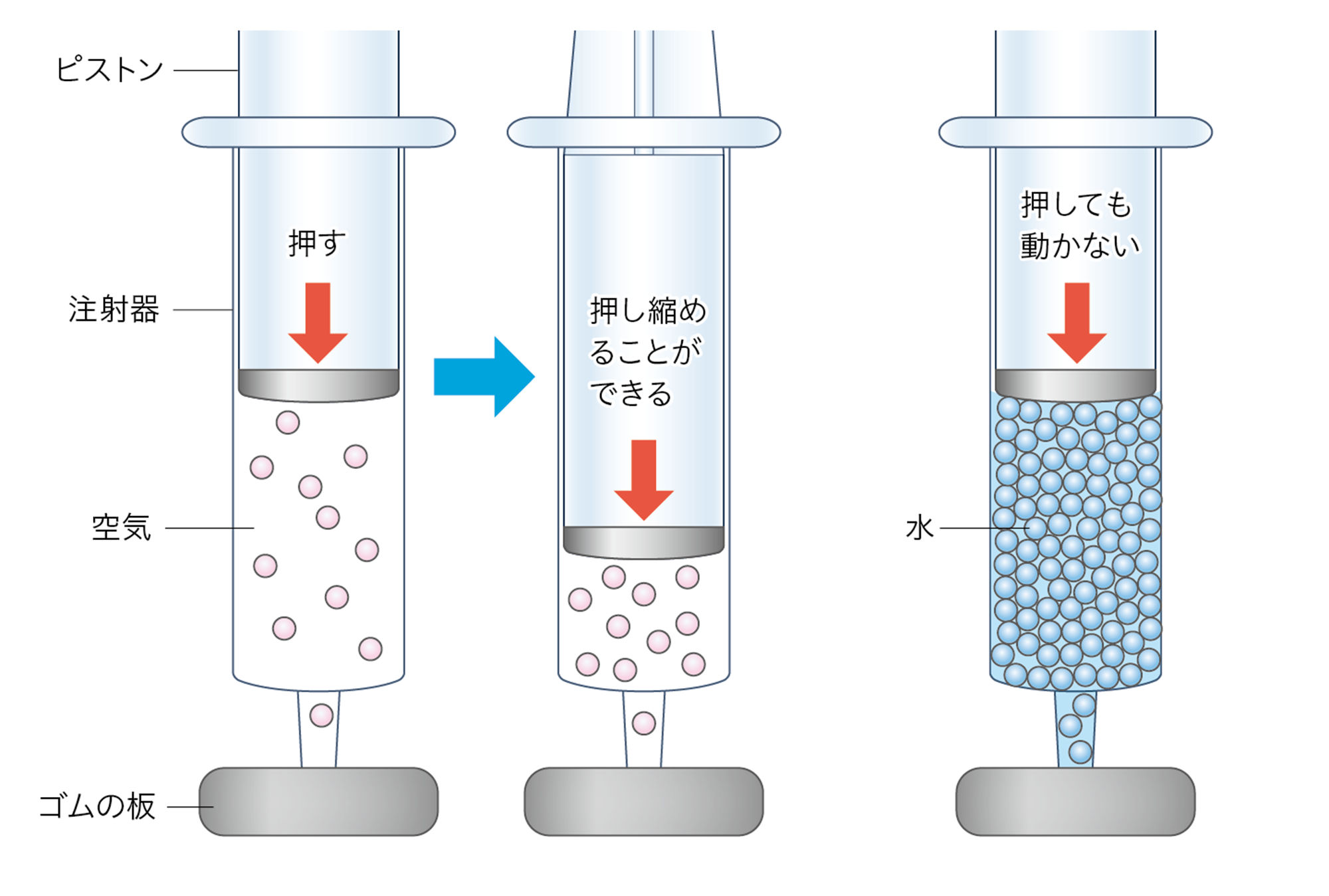

小学校で,とじこめた空気は押し縮めることができますが,水は押し縮めることができないことを学びました。これは,気体は粒子のすき間が大きく,押し縮められますが,液体は粒子のすき間がほとんどなく,それができないためです(a)。

ほかにも,蒸発と沸とうのちがいは(b)のように説明できます。なお,液体の表面だけでなく,固体の表面からも気体になる状態変化は起こります。

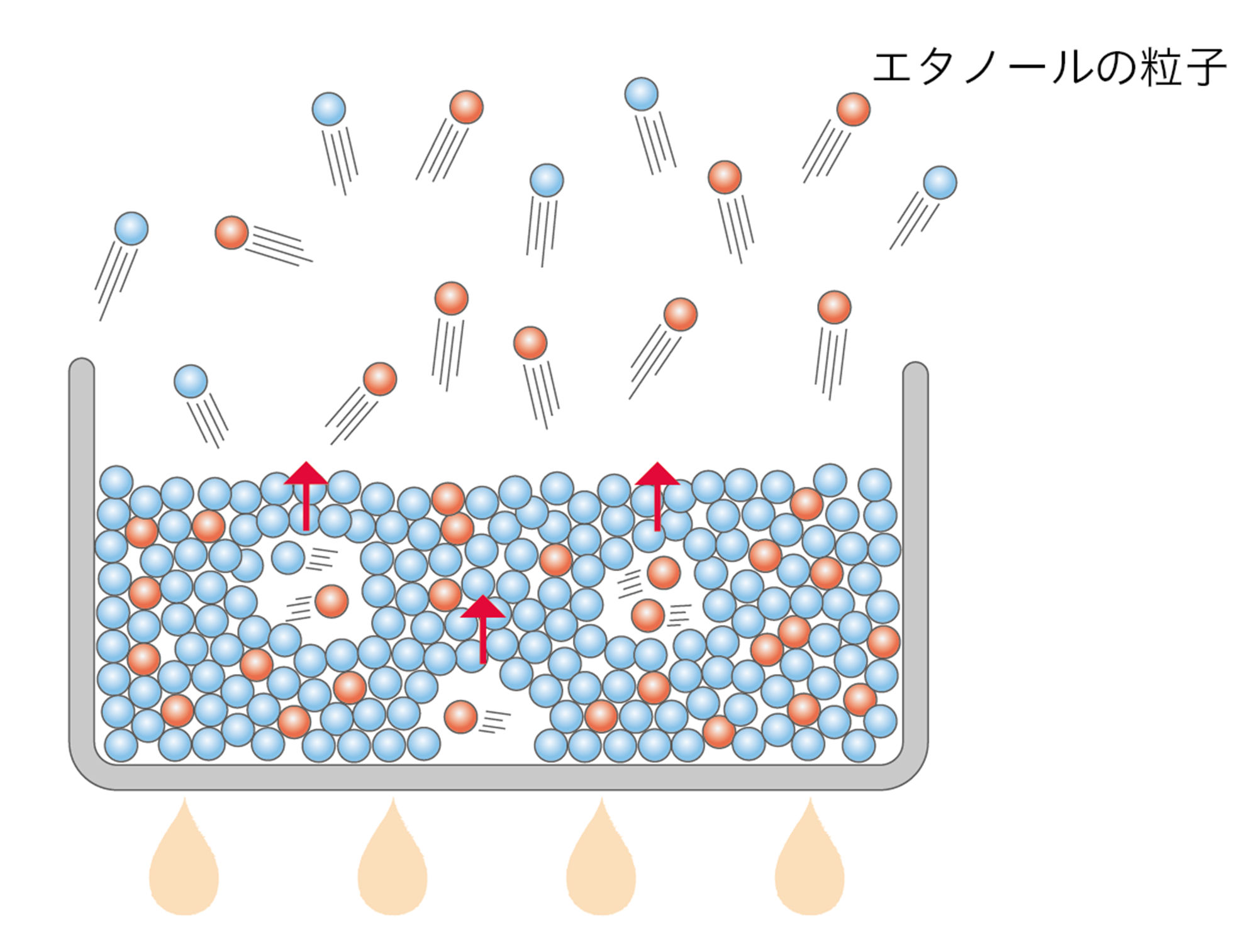

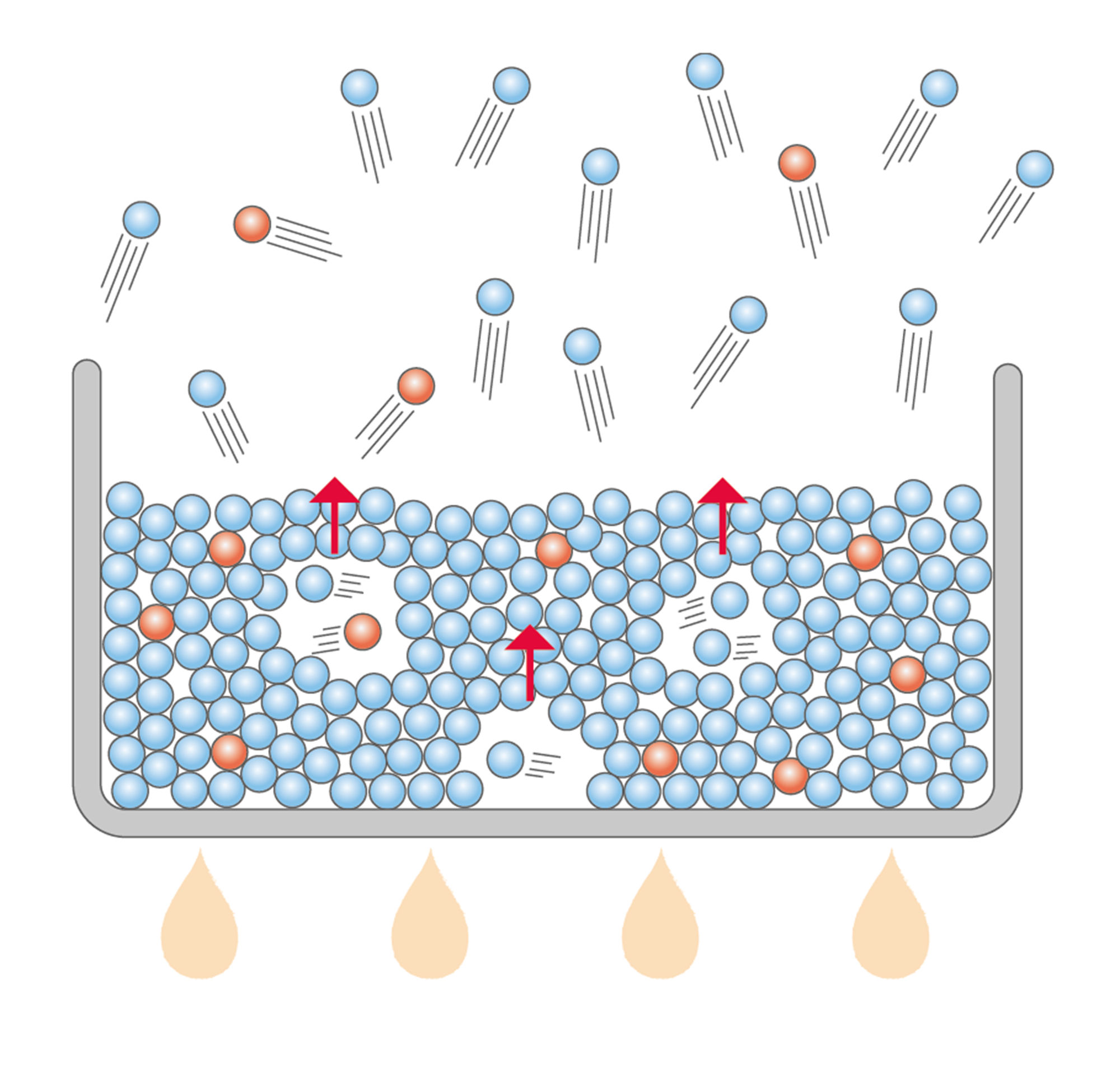

また,探究7で,エタノールを得られる割合が変化したことは,(c)のように説明できます。

(b)蒸発と沸とうのちがい

(c)混合物の蒸発

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.88>

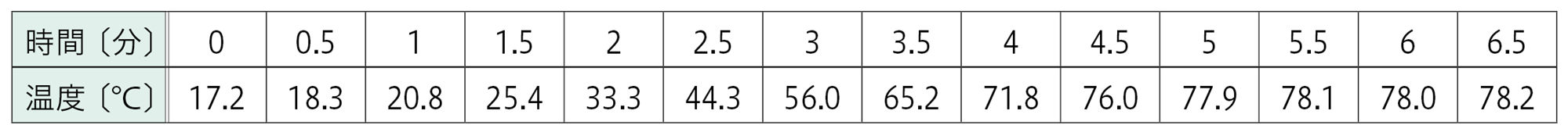

4 状態変化と温度

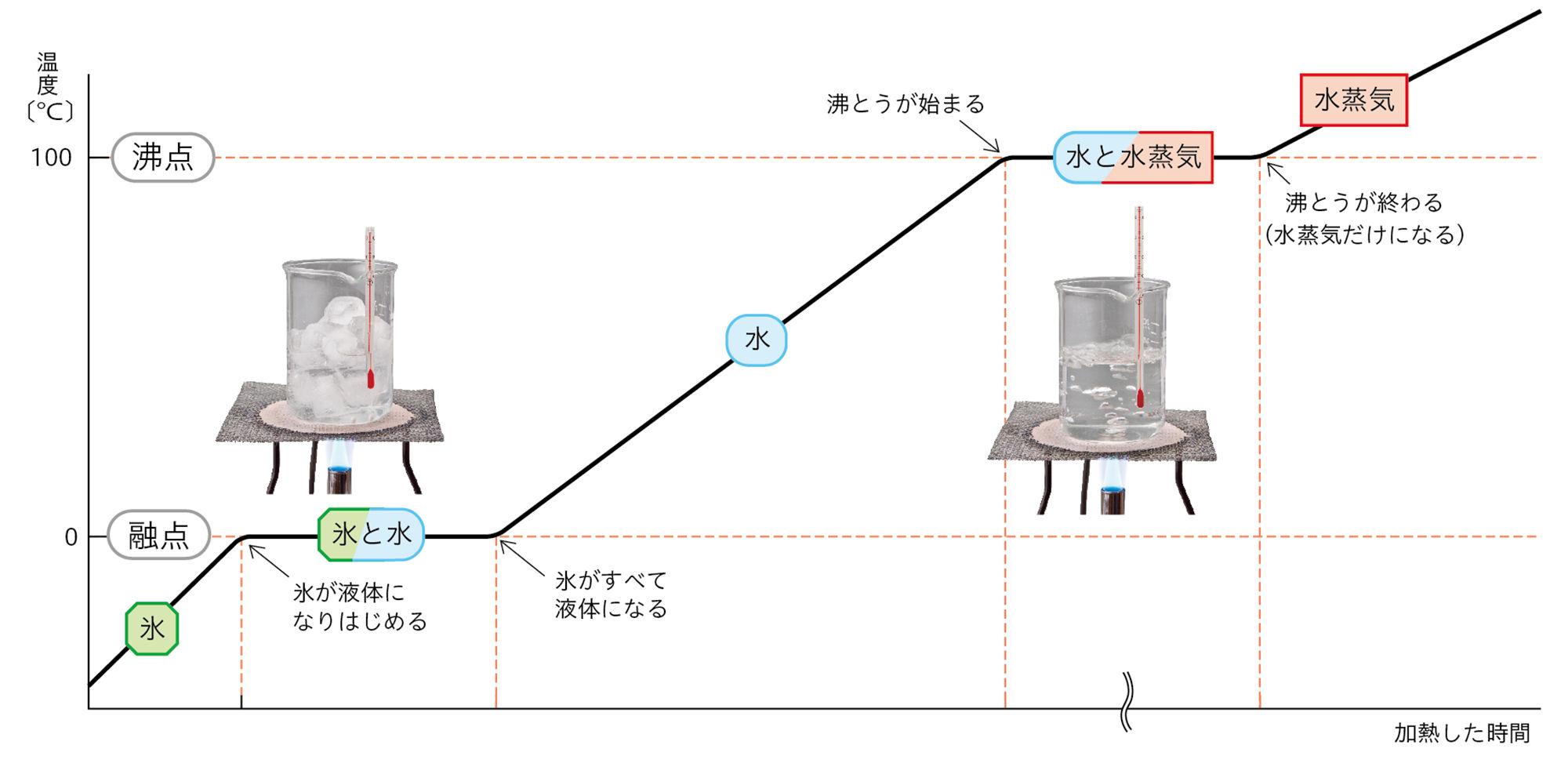

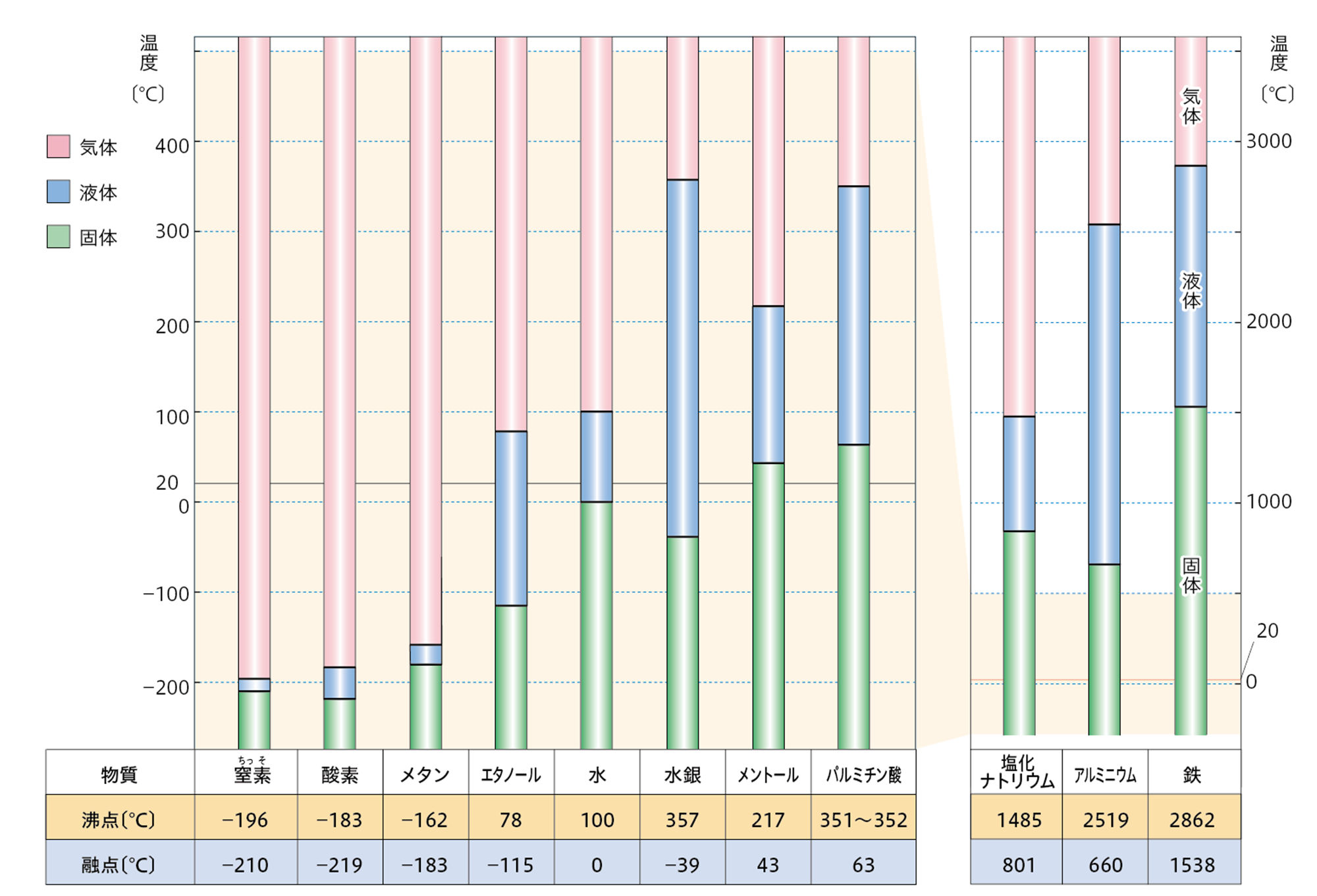

固体が液体になるとき❶の温度を【融点】という。また,液体が沸とうして気体になるときの温度を【沸点】という。

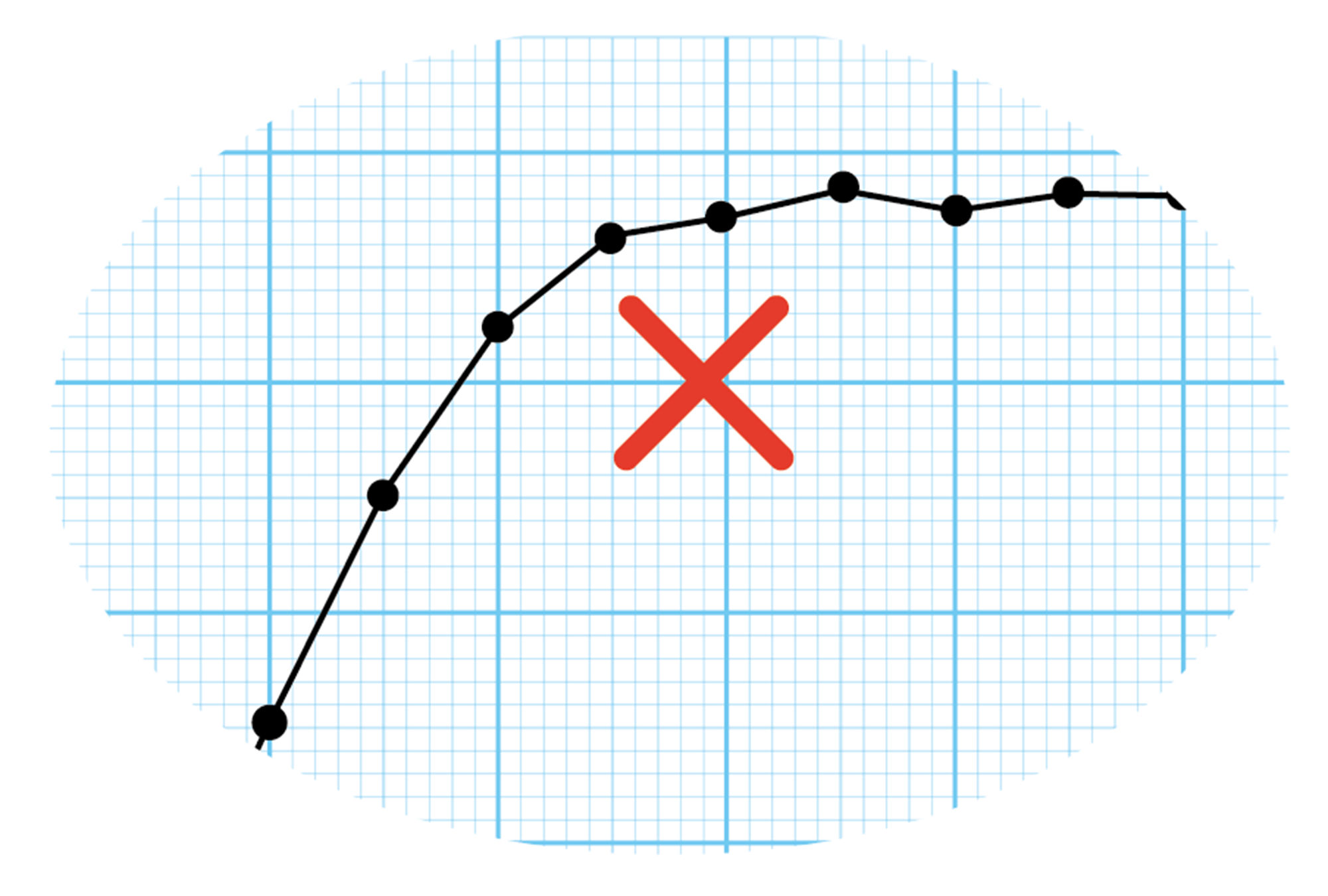

たとえば,水の融点と沸点は図8のようなグラフで表すことができる。純粋な物質であれば,状態変化が起こっているときは温度が変わらない。

❶ 一般に,「固体から液体に変化する」ことを「とける(融ける・熔ける)」というが,この教科書では「溶ける(水に溶ける)」と区別するため,「液体に変化する」ことを「とける」とよんでいない。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.214>

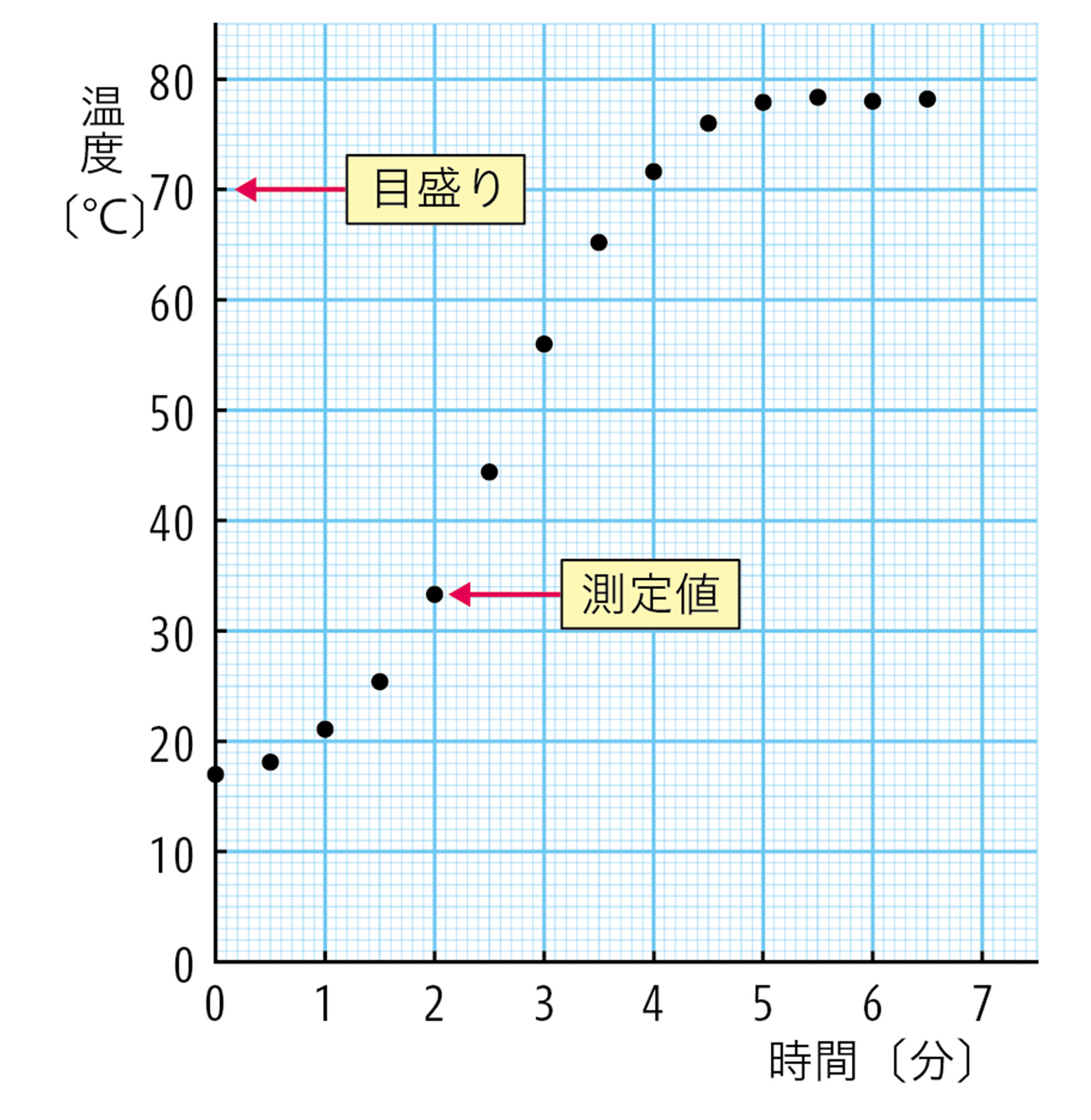

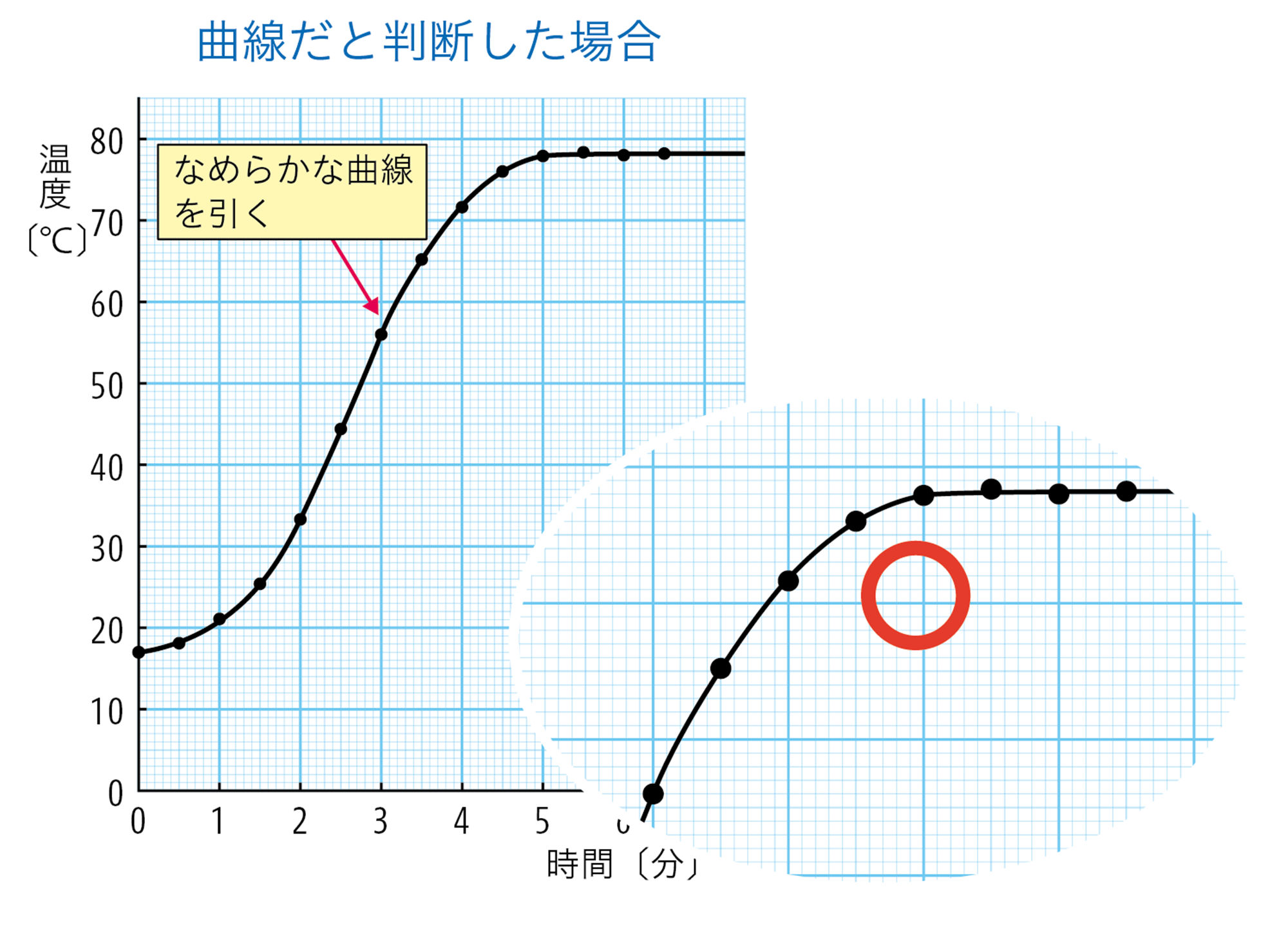

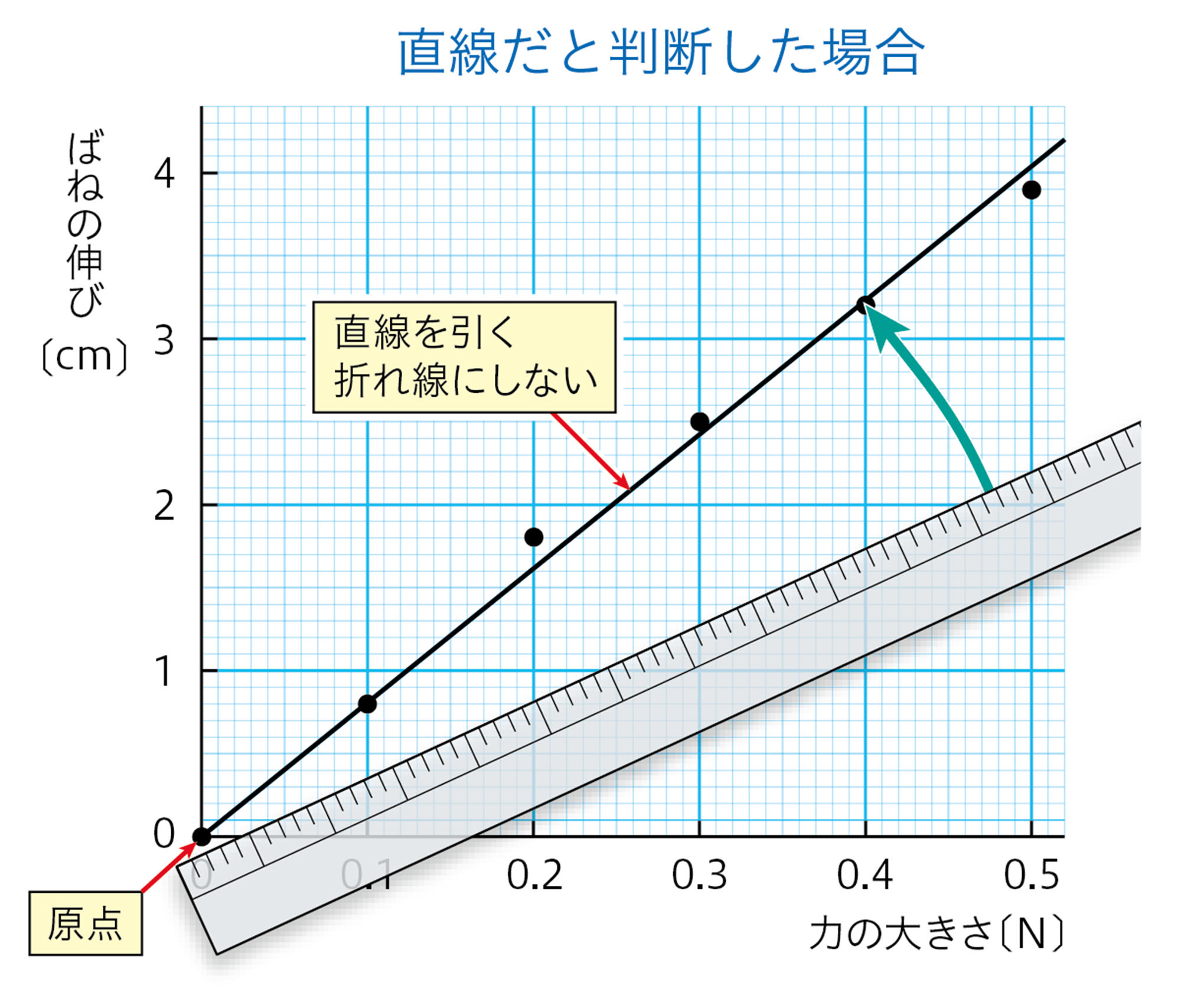

基本操作 グラフのかき方

③ グラフが曲線か直線かを決める

測定値を折れ線でつなぎません。これは測定値の誤差を考えてのことであり,また,自然現象はなめらかに変化する場合が多いため,それも意識しています。

測定値をどのような線で結ぶと適切かは,本来は数学的な手法によって決めることができます。ただし,中学校で学ぶ範囲では,見た目で大まかに判断しています。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.89>

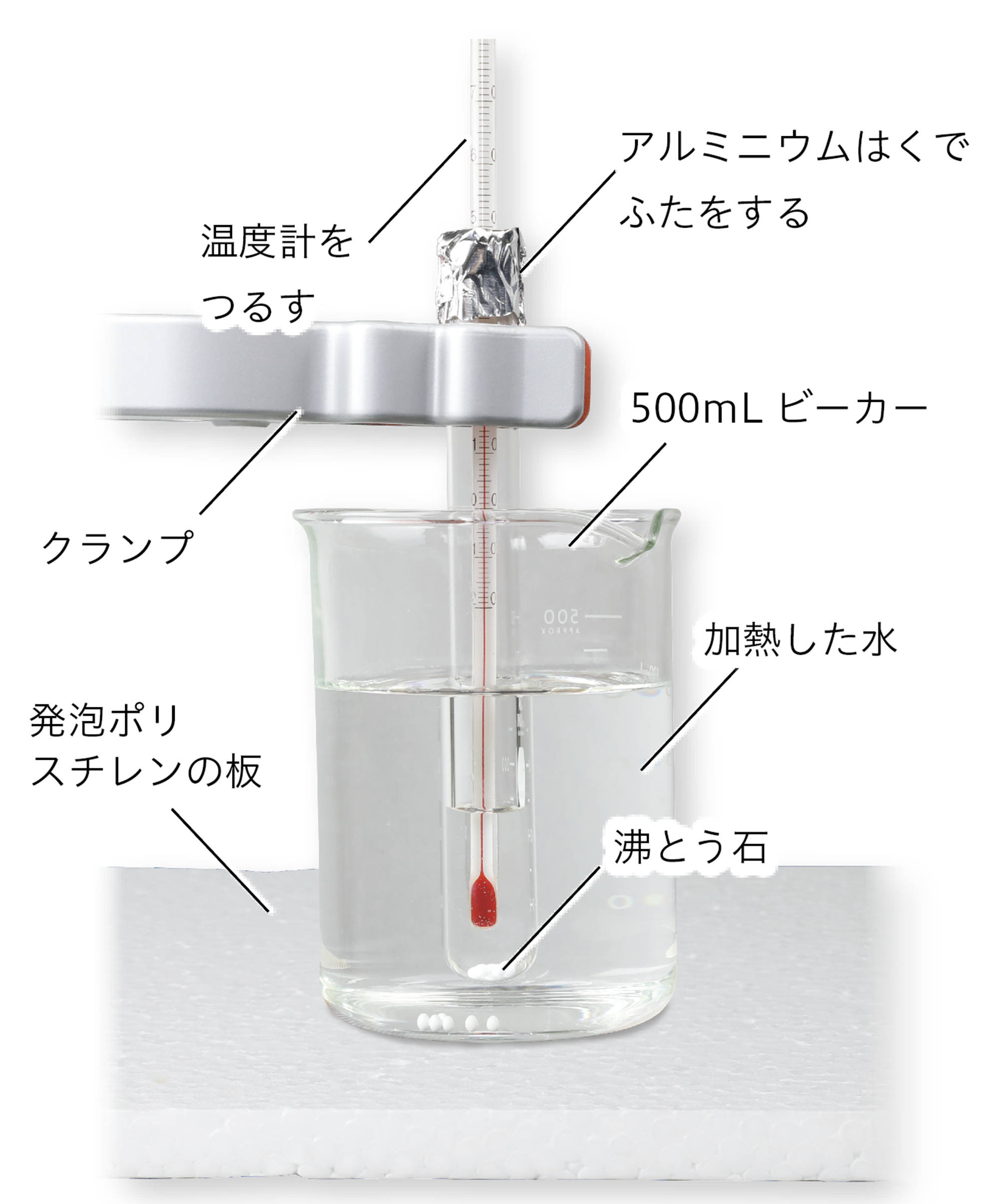

注意!! エタノールは火がつきやすいので,直接加熱したり,火に近づけたりしない。実験のときは換気をよくする。

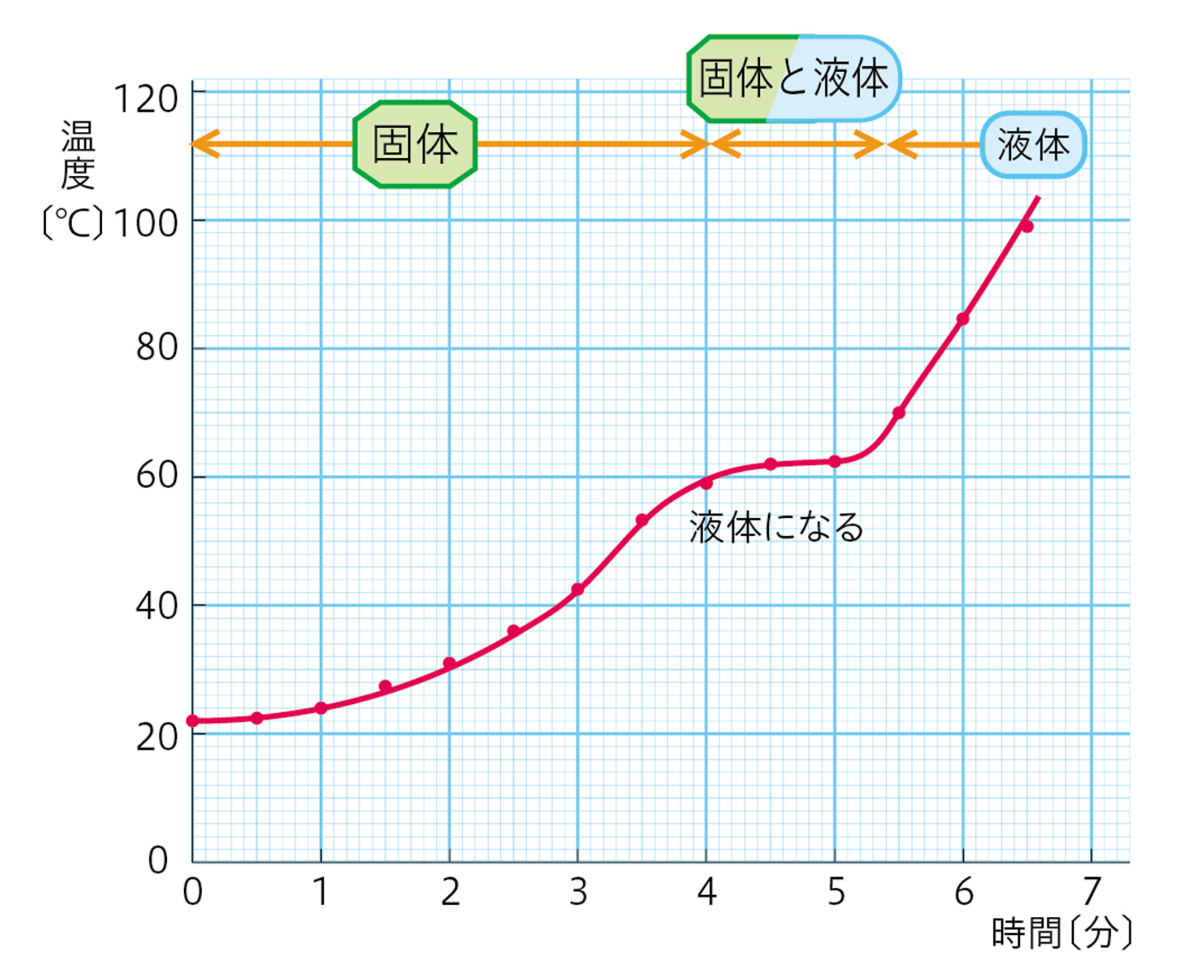

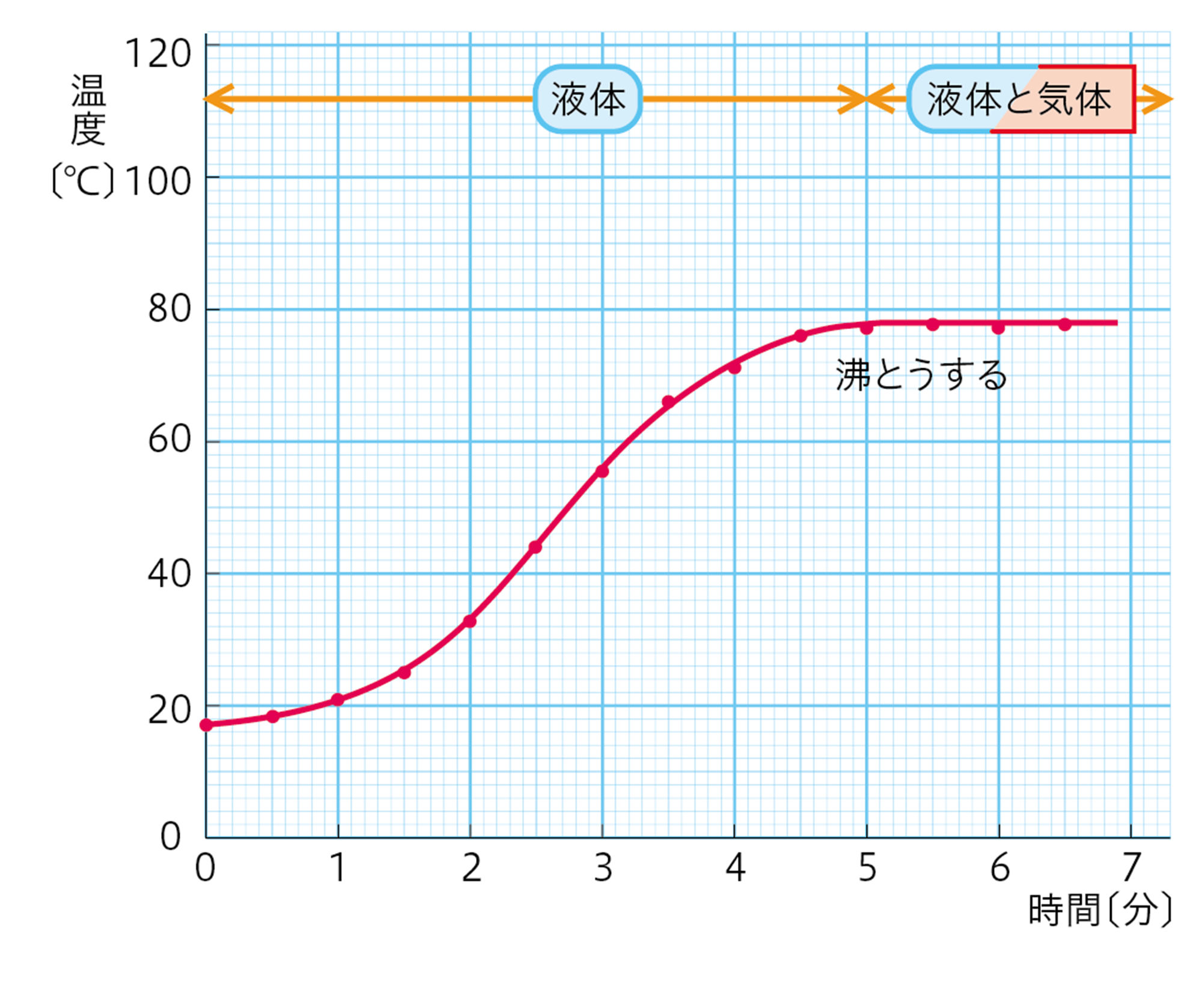

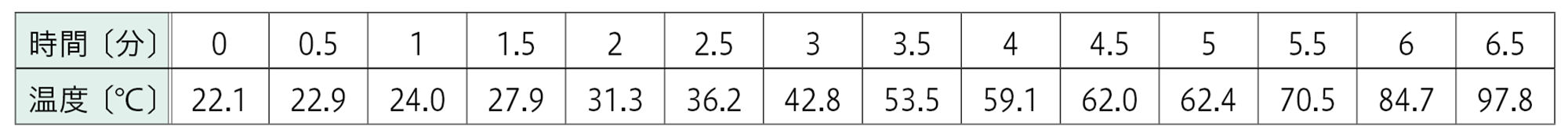

温度変化の表をグラフにしてみると,88ページの図9のようになります。

誤差を考えてグラフを作成しましょう。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.90>

5 物質の種類による融点・沸点のちがい

融点も沸点も,物質の量には関係なく,物質の種類によって決まっている(図12)。このため,物質の融点や沸点をはかれば,物質を見分ける手がかりになる。

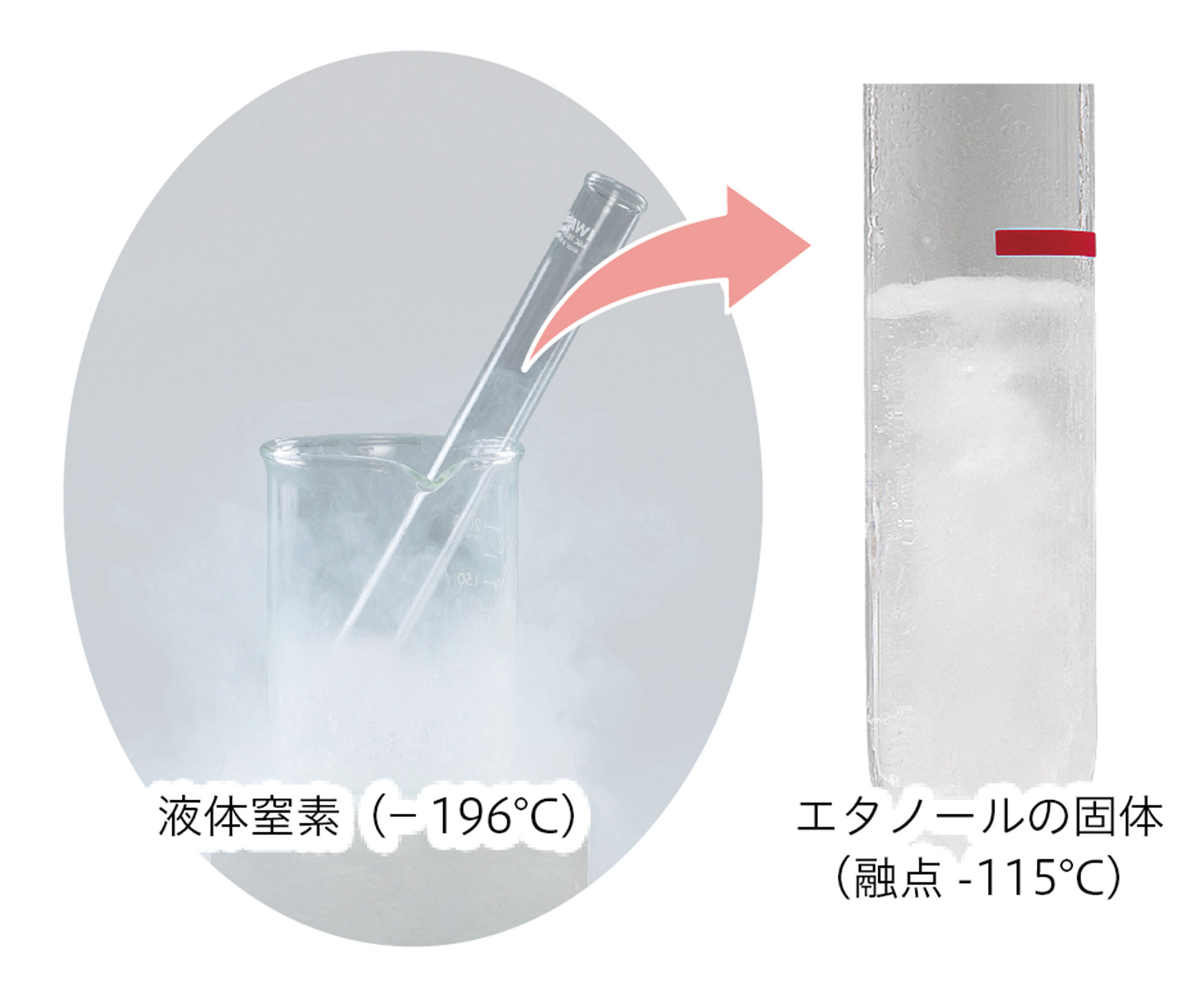

p.85図2で示したエタノールは,液体窒素(エタノールの融点よりも温度が低い)を利用して,固体にしている。気体にするときは,熱湯(エタノールの沸点よりも温度が高い)を利用している。

図13 物質による融点・沸点のちがいを利用した状態変化

❶ 出典:主に「理科年表」

ニュース

- 猫は液体? 2025年7月9日物質の状態は,気体・液体・固体の3態に分類できることは,1学年で習う化学の基本です。それぞれの状態のときの物質を構成する粒子のミクロなふるまいは,教科書でもくわしく解説されているのでイメージしやすいかと思うのですが,改めて考えてみると,物質を肉眼のスケールで観察するときの3態の明確なちがいは,具体的な説明が難しいことに気がつくと思います。特に,ゼリーやスライムのようなものも存在する,液体と固体の明確なちがいはどこにあるのでしょうか? 実は,固体と液体は明確に分けられるわけではなく,観察する時間スケールや外からの力によって変化する,というのが,この問いへのひとつの解答となります。固体は分子間の結合が強く,形を保持する力が強いのに対し,液体は分子間の結合が弱く,自由に流動します。しかし,ガラスやアスファルトなどの物質は,長期間ではわずかに流動する性質をもつため,絶対的な固体とは言えません。このような特徴を研究するのが「流動学」という学問分野であり,この分野では,物質のねばりけや弾性を分析し,固体と液体の中間的な性質の評価を行います。 この視点から,『猫は液体か?』というユーモラスな問いが科学的に分析されました。フランスの物理学者ファルダンは,猫のリラックス時間(形を変えて落ち着くまでにかかる時間)を流動学でいうところの緩和時間とみなし,観察時間と比較して計算したところ,猫は液体と解釈できるふるまいをする,という結論が得られました。すなわち,導き出された結論は,“猫は状況次第で,液体としても固体としてもふるまう性質をもっている”となります。ファルダン氏の研究は,このユーモラスな着眼点と議論の正当性が評価され,2017年にイグノーベル賞を受賞しました。 論文リンク

- 沸とう石とメントスコーラの科学 2025年6月18日「液体を加熱するときは,安全のため,必ず沸とう石を入れて加熱します。」 「コーラにメントスを入れると,大量の泡が一気にふき出します。」 一見すると無関係なこの2つの事例は,実は密接に関係しています。 まず,液体の加熱のときに沸とう石を使う理由を考えていきましょう。沸とう石は,特別な材質ではなく,素焼きのかけらやガラスなどが使用されています。これらの物体には,表面に無数の小さな孔(あな)が開いているという共通点があり,このような物体を多孔質といいます。多孔質の孔にふくまれる空気は,液体中でごく小さな気泡となり,液体の温度が沸点まで上昇したときに,液体の中で発泡をうながす核としてはたらきます。つまり,沸とう石が入っていることで,加熱された液体はスムーズに沸とうを起こすことができるのです。逆に,発泡の核となるものがほとんどふくまれていないようなときには,液体の温度は沸点を超えて上昇し,過加熱とよばれる状態になることがあります。この状態で,たとえば液体に衝撃が加わったり,核となる小さな気泡が液体中に生じたりすると,一気に沸とうが起こります。こうなると,沸点以上に加熱された熱い液体を周囲に激しくまき散らすことがあり,非常に危険です。これを防ぐため,教科書には,液体を加熱する際には必ず沸とう石を入れるように注意書きが載っています。 一方,コーラにメントスを入れると泡がふき出す,“メントスコーラ”とよばれる現象はどのように起こるのでしょうか。実はメントスを電子顕微鏡で見ると,表面にごく小さな孔が観察でき,多孔質としてはたらくことがわかります。そのため,沸とう石のしくみと同じように,メントスの孔にふくまれる空気は,コーラに入ると小さな気泡となり,泡の生成をうながす核としてはたらきます。この泡の生成が一気に起こるため,コーラからはまるで噴水のように大量の泡がふき出すこととなるのです。つまり,コーラに多孔質が入りさえすれば条件を満たすため,沸とう石をコーラに入れても,メントスのように多量の泡がふき出します。このようなしくみで起こっているため,メントスコーラ現象は,メントスとコーラにふくまれる物質の化学反応であるという理解は,一般には誤りといえます。ただし,他の炭酸飲料やキャンディを組み合わせても,メントス×コーラほどの発泡は起こらないため,ふくまれる合成甘味料が化学的にはたらいているという考察もなされているようです。 実験で沸とう石を扱うときには,ふき上がるコーラの泡に思いを馳せてみるのもよいかもしれません。 論文リンク 動画リンク

- 氷が滑りやすい本当の理由 2025年6月4日氷の上で物体が滑りやすくなる理由について,たとえばスケートでは,靴のエッジによって高い圧力や摩擦が生じ,氷の表面がとけて薄い水の層ができているから…のような説明を聞いたことはないでしょうか。この説明は直感的でわかりやすいものですが,実際にくわしく調べると,表層で水がとけない-30℃以下のような低温であっても,氷の上では滑りやすいことが確認されます。そのため,本当の原因は,実は不明なままでした。 北京大学による最新の研究によって,氷の表面には,低温でも液体の水のようにふるまう分子が存在することが判明しました。この成果により,かつてファラデーが提唱した「氷表面の水分子層」の存在が正しかったことが証明され,圧力説や摩擦説だけでは説明できないことが改めて明らかになったのです。研究者たちは原子間力顕微鏡を用いて,-123℃の氷の表面を精査し,氷の結晶構造中に無秩序な水分子のようにふるまう層が存在することを確認しました。この分子層こそが,氷を滑りやすくする要因だったのです。さらに温度が上昇すると,この無秩序な層が広がり,氷の全面をおおうようになることもわかりました。今回確認されたこの特殊なふるまいをする水分子の層は「準液体層」とよばれ,氷の滑りやすさは,この準液体層の分子構造によるものであることが判明しました。 今回の事例は,きわめてシンプルにもかかわらず,これまでの理論では説明しきれなかった現象に光を当てた研究として高い価値があるといえます。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)

- 【「菜箸をつっこんで揚げ油の温度を測る」,案外正確な計測方法だった!?】 2023年3月1日アジアでは,揚げ物を作る際に「熱した油に濡らした菜箸をつけて温度を測る」ということが広く行われていますが,意外にも,その現象を科学的に説明する研究はなされてきませんでした。 そこで,高感度のマイクと高速度カメラを用いて,湿らせた菜箸などを高温の油に入れたときの反応を記録したところ,油の中で生じた泡による空洞が非常に複雑な物理現象を引き起こし,条件によって泡の出方や生じる音響がさまざまに変化していることが分かりました。実験を行ったヂャオ・パン(Zhao Pan)教授は,「目と耳によるこのシンプルな測定は誤差約5~10%の範囲で正確。揚げ物をする際の通常の温度が150℃以上であることを考えると悪くない」と述べています。 もと記事リンク 論文