※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.125>

2|音の大きさ・高さ

私たちは,音によって大きい・小さいと感じたり,高い・低いと感じたりする。音源の振動のしかたと音について,どのように科学的に探究できるだろうか。

探究5 音の大小・高低

身のまわりには,さまざまな音を出す楽器があります。たとえば弦楽器で音を出すとき,音の大きさや高さをどのようにして変えているのでしょう。

琴の場合は,ことじの位置を決めておけば音の高さが決まるよ。

音の大きさや高さと弦の振動にはどのような関係があるか。

音の高低,大小とも,弦の振動のしかたが関係しているはず。

楽器によって,音の高低の出し方はちがうから,よくわからないな。

音の高低の出し方は,ほんとうに楽器によってちがうのかな?弦の長さを変えているだけじゃない?

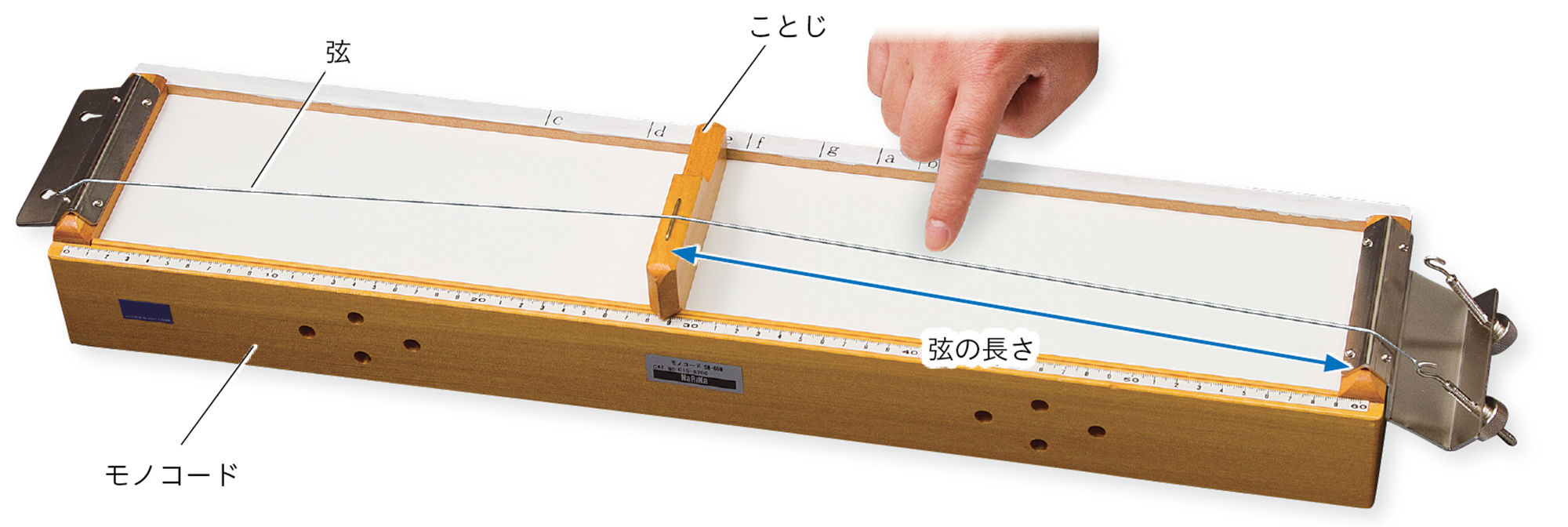

モノコードという実験器具を使います。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.126>

探究5 結果から考察する

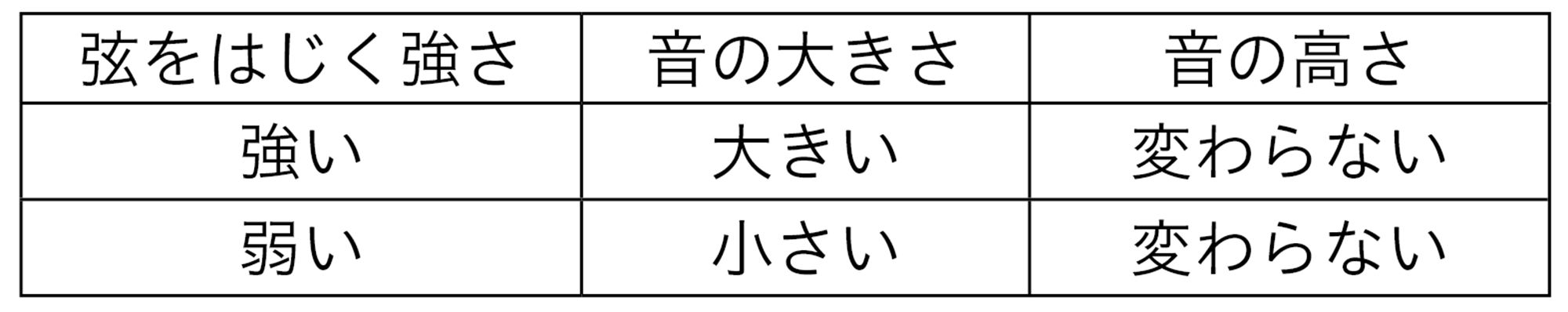

① ことじの位置を変えずに,はじく強さを変えて大きい音や小さい音を出す。

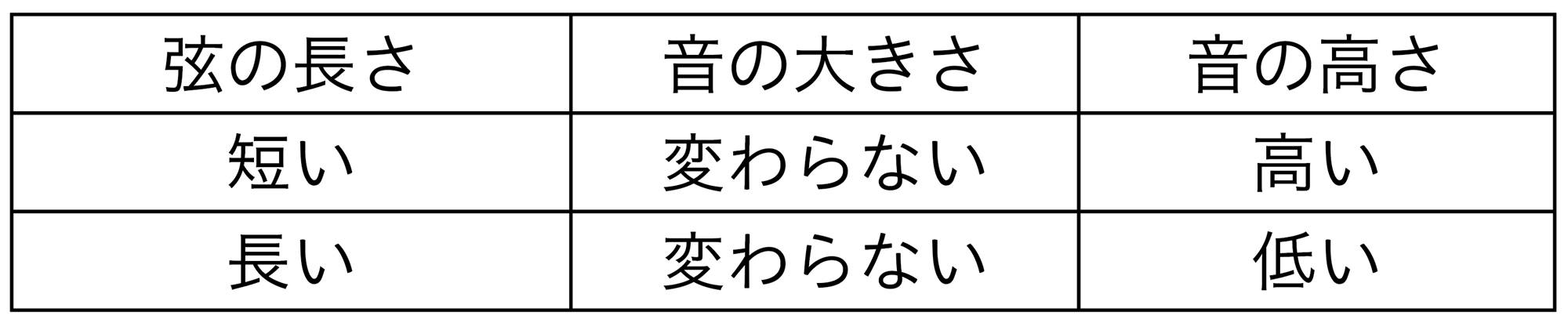

② ことじを調節して弦の長さをさまざまに変え,はじく強さを変えないで高い音や低い音を出す。

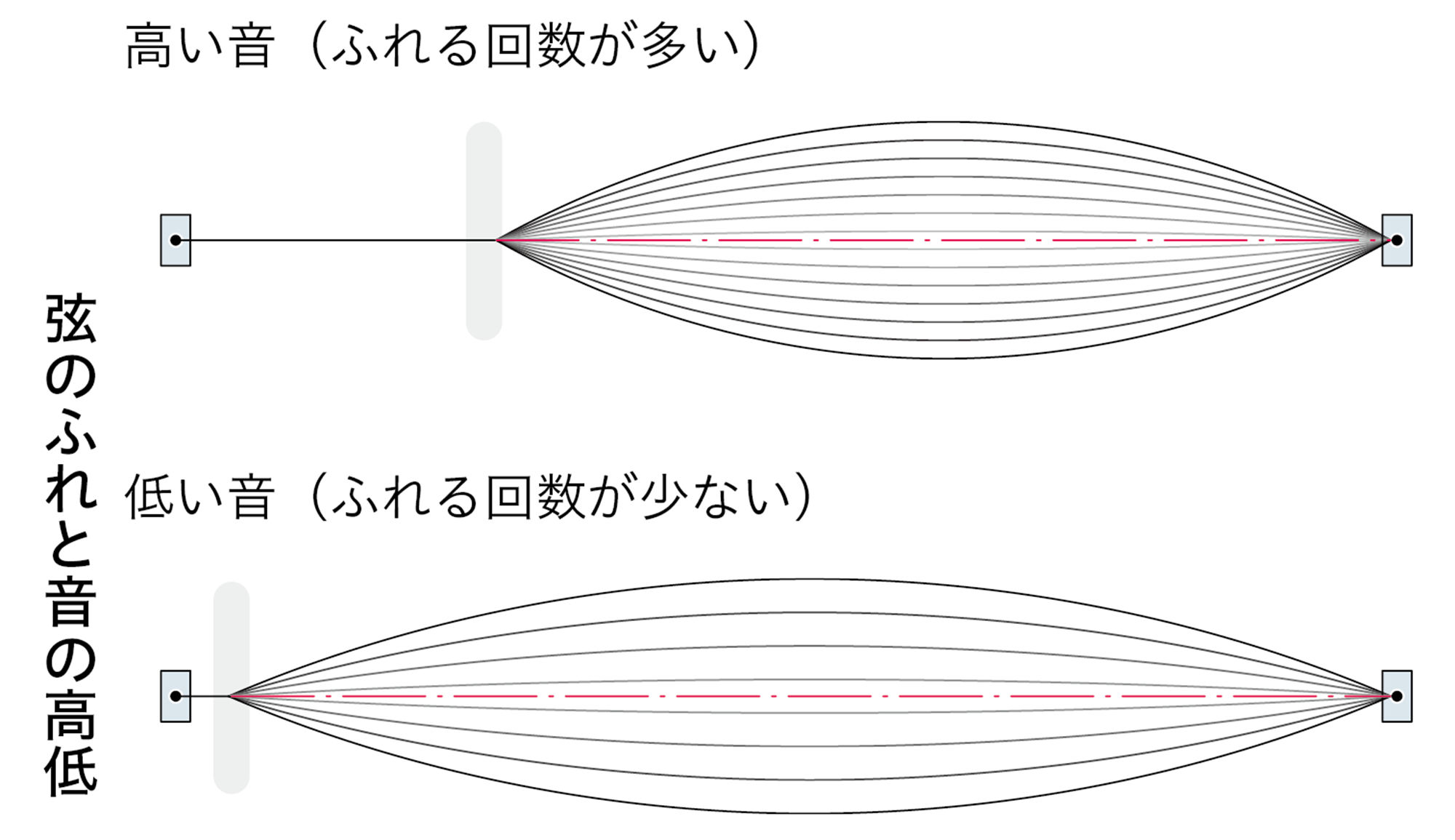

図7 モノコードの弦の振動と音の関係

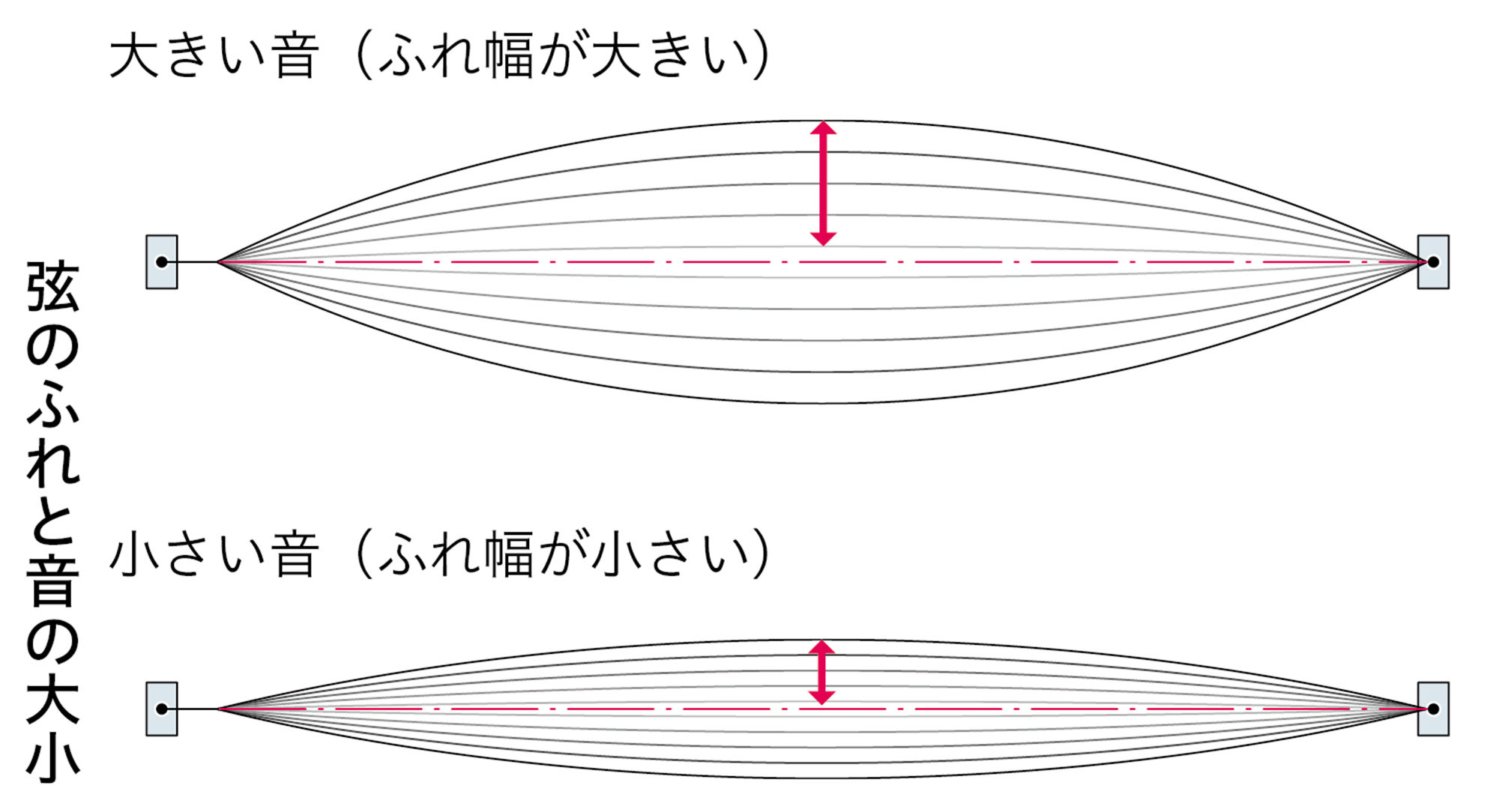

- 探究5の結果から,大きな音が出ているときほど,弦が大きく振動していることがわかる。

- 弦が短いほど高い音が出ることがわかる。このとき,弦をくわしく調べると,高い音が出ているときは,低い音が出ているときよりも一定時間に弦がふれる回数が多い。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.127>

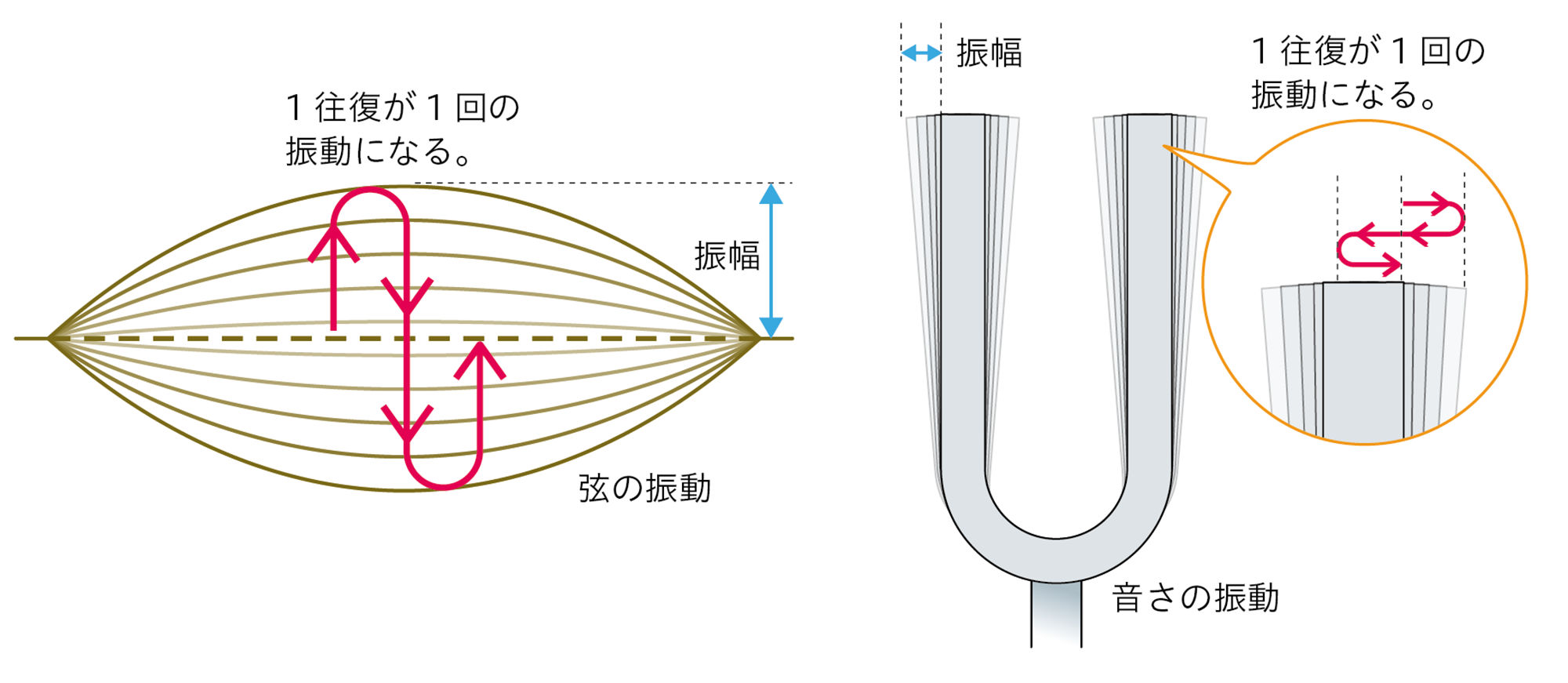

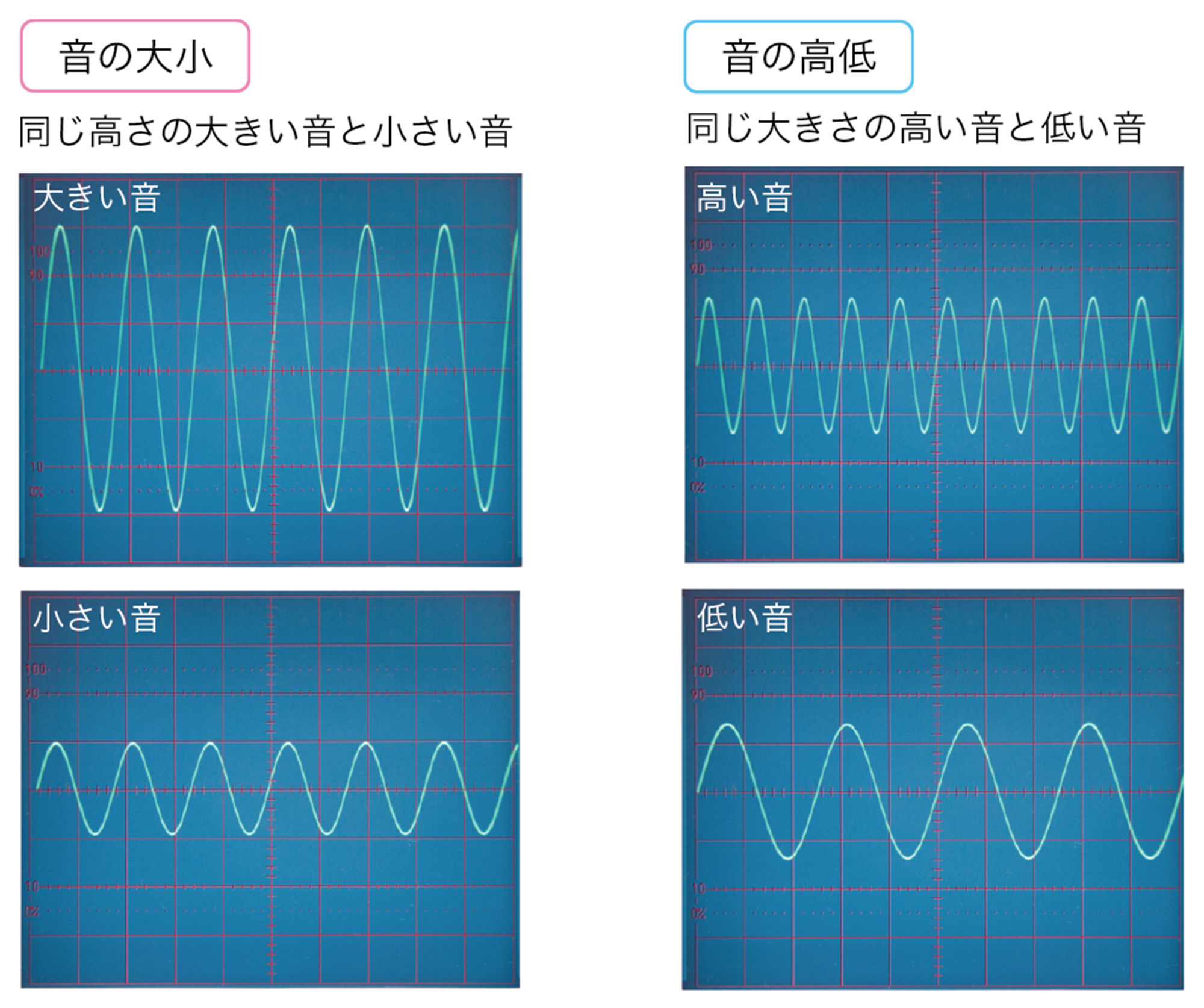

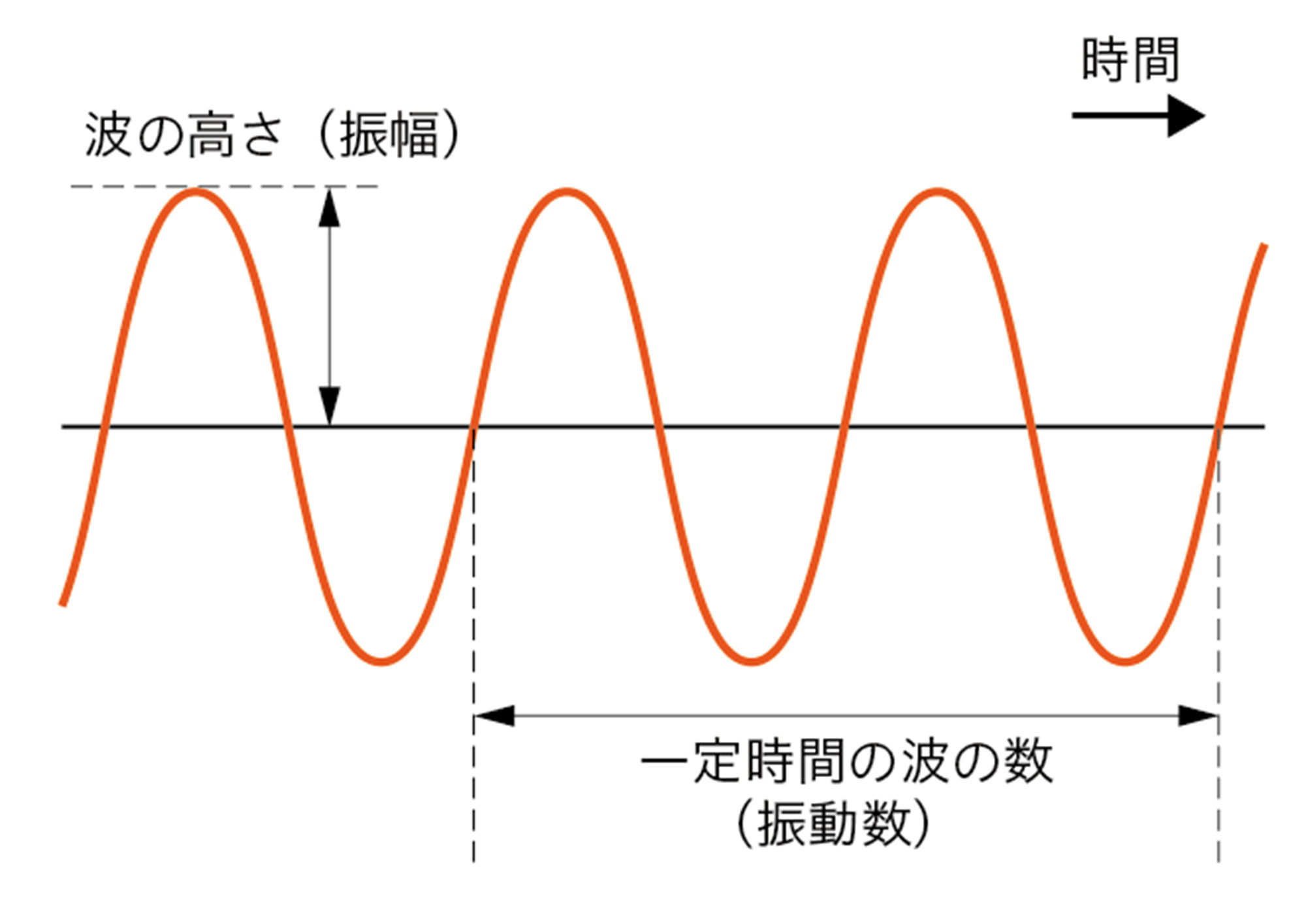

音源の振動の幅を【振幅】という。音の大小は,音源の振幅の大小によって決まり,振幅が大きいほど大きな音になる。

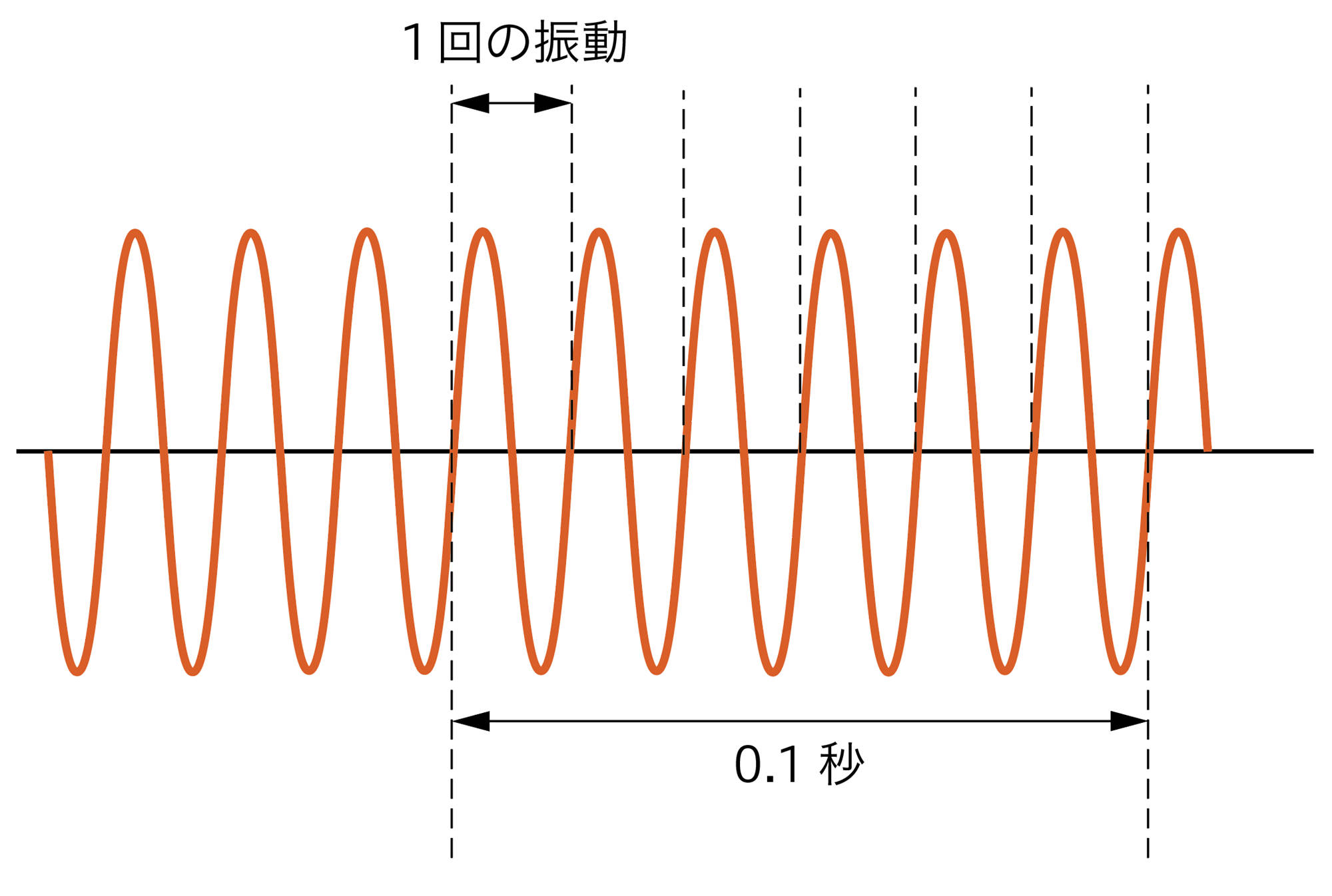

1秒間に音源が振動する回数を【振動数】といい,単位はヘルツ(記号Hz)❶である。音の高低は音源の振動数で決まり,振動数が多いほど高い音になる❷(図8)。

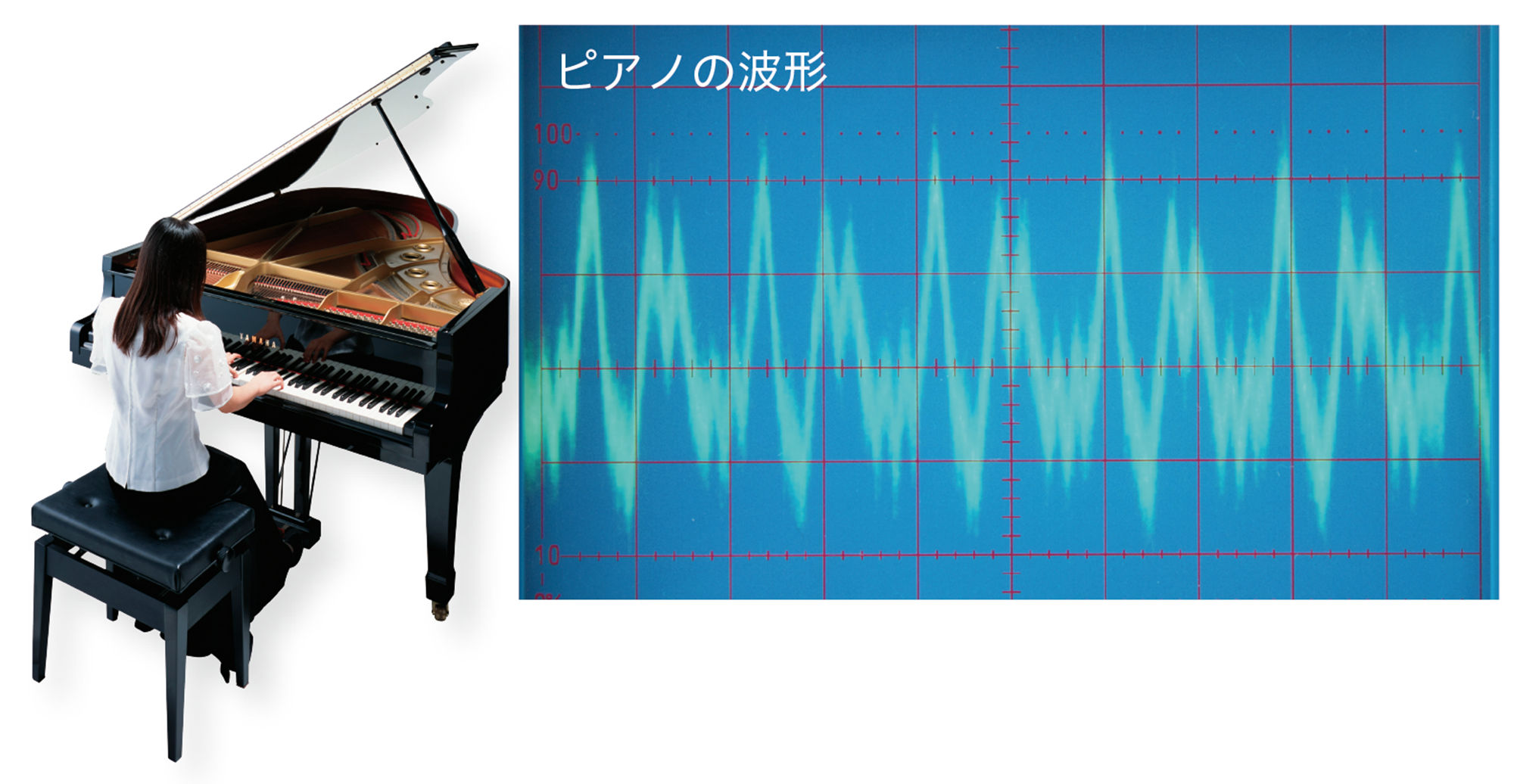

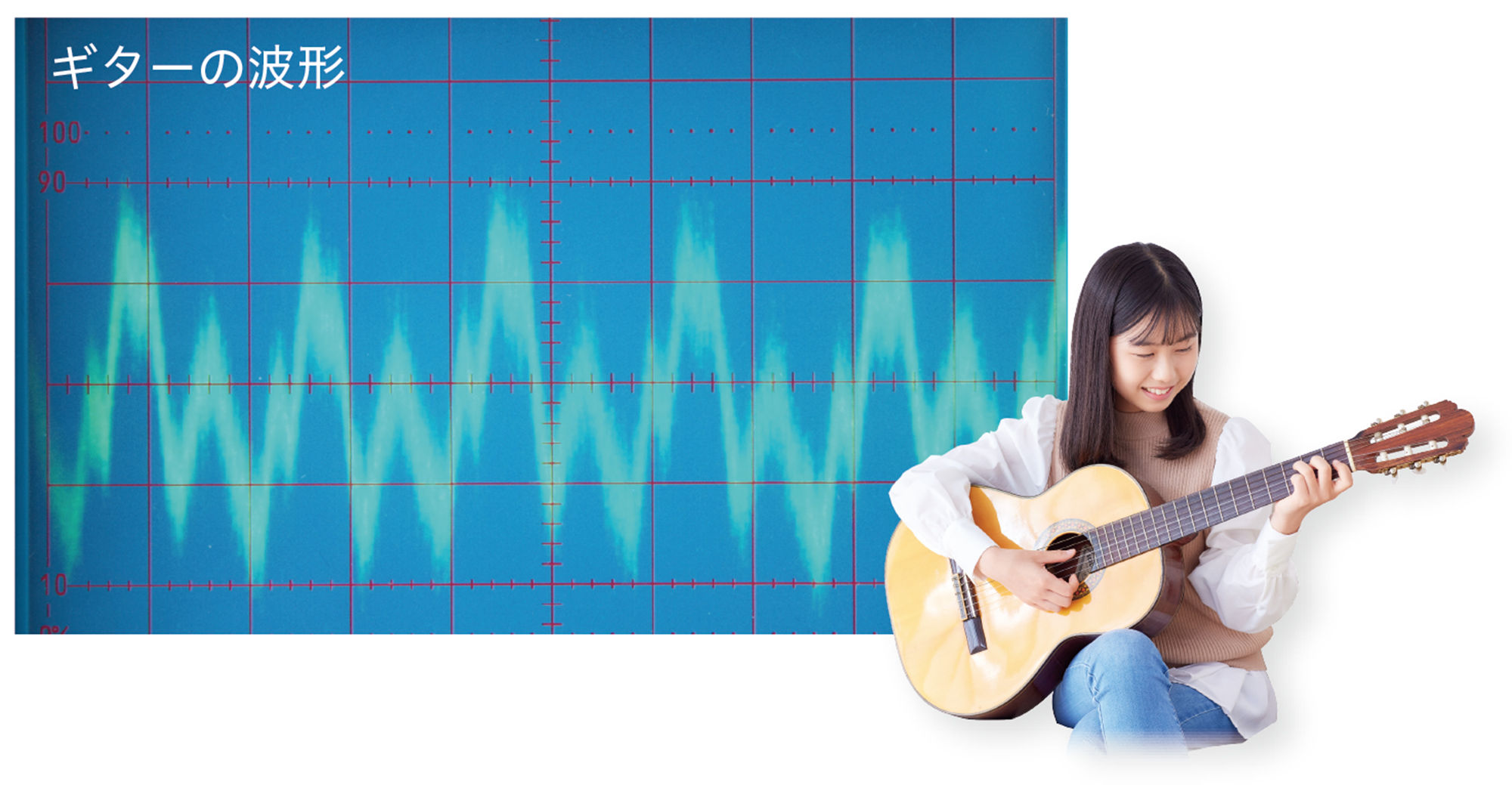

図9 オシロスコープで表した音さの音の波形

60Hzを表した図10に対して,30Hz,120Hzがどのような波形になるか,考えてみましょう。

❶ 1秒間に20回の振動ならば,20Hzと書く。

❷ 同じ長さの弦の場合,弦を強く張るほど振動数が多くなる。同じ強さで張った弦ならば,弦が細いほど振動数が多くなる。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.229>

資料 音で見る

動物によって,聞くことのできる音の振動数の範囲は大きくちがいます。ヒトの場合,聞くことができるのは,20Hzから20000Hzです。ところが,イヌやネコはヒトよりも2 倍から3 倍の振動数の音(高い音)まで聞くことができます。ヒトが聞くことができない高い音(20000Hz以上)を「超音波」といいます。つまり,イヌやネコは超音波を聞くことができるのです。

哺乳類の中でも,とりわけ振動数の多い超音波を聞くことができるのはイルカやコウモリです。イルカやコウモリは超音波を聞くことができるだけでなく,超音波を利用する能力をもっています。たとえば,コウモリは自分自身が50000Hzから90000Hzの超音波を出し,それがまわりの物体に当たってもどってくるのを聞いて,物体の位置や形をとらえています。

超音波は,わたしたちも利用しています。病院で使われる超音波診断機は,人体の内部に超音波を出し,はね返ってきた超音波をとらえ,コンピュータが分析して,体内のようすを画像としてえがき出す機械です。これは,イルカやコウモリの超音波の利用ととてもよく似ているといえます。また,超音波は海洋では,魚の群れを探す探知機や,海底地形を調べる探知機などにも利用されています。

ニュース

- Be Silent 2025年7月31日米ミネソタ州にあるオーフィールド研究所の無響室は,室外の音を完全に遮断し,室内の反響も極限まで吸収することで,音の99.9%を消失させてしまう,『地球上で最も静かな場所』です。2021年には,最も静かな場所としてギネス世界記録に認定されています。認定記録では,室内の環境音レベルが-24.9デシベルにも達するとのことです。デシベルという単位にマイナスがあること自体,初耳の人が多いと思いますが,実はこの単位は,ヒトの聞き取れる最小の音圧をゼロと定めているため,それ以下はマイナスと定義されます。つまり,ヒトが感じとれる無音をはるかに上回った静寂ということになります。 このくらいの静かさになると,通常は知覚できない微細な音までもが聞きとれるようになります。無響室内に入ると,自分の心臓の鼓動や血流の音,さらには骨のきしむ音までが聞こえるようになり,さらに,それらの音の波が反響せずに直接耳に届くため,距離感を失ってしまい,ひどい耳鳴りに見舞われてしまうとのことです。この極端な静寂のなかでは,ヒトは平衡感覚がくずれ,長時間の滞在は困難になります。現在記録されているこの部屋の最長滞在記録も,1時間にも満たないとのことです。 誰にも邪魔されない静かな部屋は一種のあこがれですが,それも度を過ぎると,ヒトにとっては過酷な空間となってしまうようです。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)

- 幸せなら手をたたこう!拍手の音を科学する 2025年6月24日拍手を1度もしたことがない…という人はまずいないでしょうが,それでは,静かなところで1人だけで手をたたいてみた経験はあるでしょうか。軽くたたいただけでも,予想外に大きな音が響くことに気がつくと思います。手を動かして衝突させる勢いにくらべて拍手の音が意外なほど大きく響く理由は,実は科学的にも注目される現象なのですが,これまではいずれも仮説の域を出ておらず,詳細に調べられたことはありませんでした。そこで,埼玉大学と米コーネル大学などの研究チームは,拍手の定量的な検証・分析を行いました。 従来の仮説では,拍手によって出る音は,皮ふどうしの単なる衝突音ではなく,「ヘルムホルツ共鳴」という物理現象によるものだと考えられています。これは,たとえばビンの口に息をふきかけたときに音が発生することと同じ原理で,このときにはビンの口部分を流れる空気がビン内部の空気に振動をもたらし,特定の周波数の共鳴音を生じます。拍手では,手と手の間に一瞬できる空間に閉じ込められた空気が圧縮され,せまい隙間から放出されることで共鳴が起こり,大きな音が生まれるとされてきました。 研究チームは,高速度カメラによる空気の流れの可視化や,3Dスキャンによる手の形状の詳細なモデリング,流体シミュレーションによる音場の再現といったさまざまな手法で,拍手の際に出る音が,両手を衝突させたときに親指と人差し指の間からふき出す空気で起こるヘルムホルツ共鳴によるものであることを実証しました。つまり,拍手の音は,手を力強くたたいたかどうかだけではなく,手と手の間から流れ出る空気の条件によっても大きく影響を受けていることが明らかになったのです。ちなみに本研究では,“手がやわらかいと,音の減衰がすみやかに起こる”ことも判明しました。キレのよい音で盛大な拍手をしている人ほど,意外にやわらかな手のひらをしているのかもしれません。 誰もが経験したことのある身近な現象を,驚くほどまじめに,しっかりとした手法で検証する。これもまた,科学の重要な側面のひとつなのです。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- 小さな世界でジャグリング 2025年6月10日普段ジャグリングと聞くと,ボーリングのピンのような道具をいくつも空中に投げ続ける芸をイメージすると思います。それよりもはるかに小さな世界でも,物体が物体を空中に打ち上げ続ける,ジャグリングのような現象が観察されることがあります。これまで,比較的平面であるシリコンオイルの上を,同じシリコンオイルの粒が転がるようにして移動する現象が起こることが知られていました。今回,チリ大学の研究者たちは,「ソリトン波」とよばれる特殊な波を利用して,水滴が水面と分離したまま長時間ジャグリングし続ける現象を発見しました。 ソリトン波は,山と谷が交互に生じる普通の波ではなく,山のみ,谷のみのような単一の起伏によって構成されている波です。実験では,水槽を特定の周波数で振動させて水面にソリトン波を発生させ,水滴の大きさや滴下のタイミングを調整することで,最大90分間にわたり,水滴と水面が一体化することのないジャグリングを実現しました。これは,隆起と沈降をくり返す左右のソリトン波では,水滴を左右の波の間に存在する底よりもわずかに高い位置に固定しようとする作用がはたらいているためと推測されています。研究者らは,この原理を応用することで,同様に波のエネルギーを利用した,2018年のノーベル賞を受賞した技術である「光ピンセット」よりも,さらに大きな粒子を扱える可能性があると考えており,今後の応用に期待がされています。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)

- 【ゴリラはなぜ胸を叩くのか?】 2023年3月1日映画「キングコング」で有名になった雄ゴリラの胸叩き(ドラミング)。ゴリラにとってこの行動はどのような意味をもつのか,さまざまな推測がなされてきました。 この研究では,数年をかけて25頭のゴリラの胸叩き500回以上について,胸叩きの周波数,叩いた回数と持続時間を記録し,分析しました。その結果,ゴリラの胸叩きの音は体格のよさに応じて低くなり,その音を遠くまで届けることで,ゴリラ同士の無用な争いを避けている可能性が示唆されました。 もと記事リンク 論文