※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.93>

3|世代を重ねた生物の変化

1 進化

親から子孫へ遺伝子が伝わるとき,基本的に同じ状態で伝わるが,まれに変化が起こる。すると,遺伝子の変化にともなって,生物の形質などが変化することがある(図22(a))。世代を重ねると,その変化が積み重なって生物のすがたなどが変化していく。

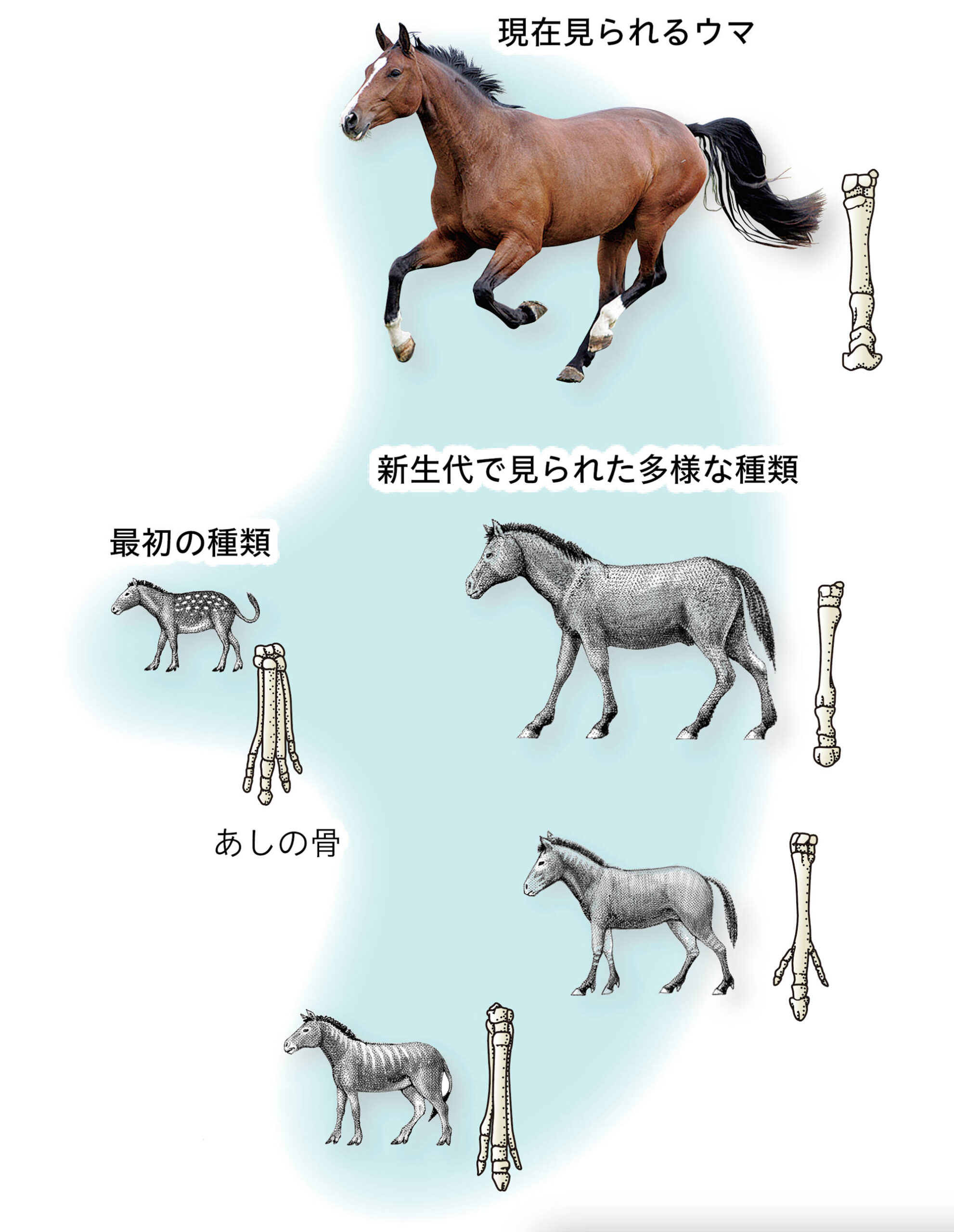

地層や化石をくわしく調べると,地球の歴史の中でさまざまな生物が変化していることがわかる(図22(b))。このように,生物が長い時間をかけて世代を重ねるうちに,その形質が変化することを生物の【進化】❶という。

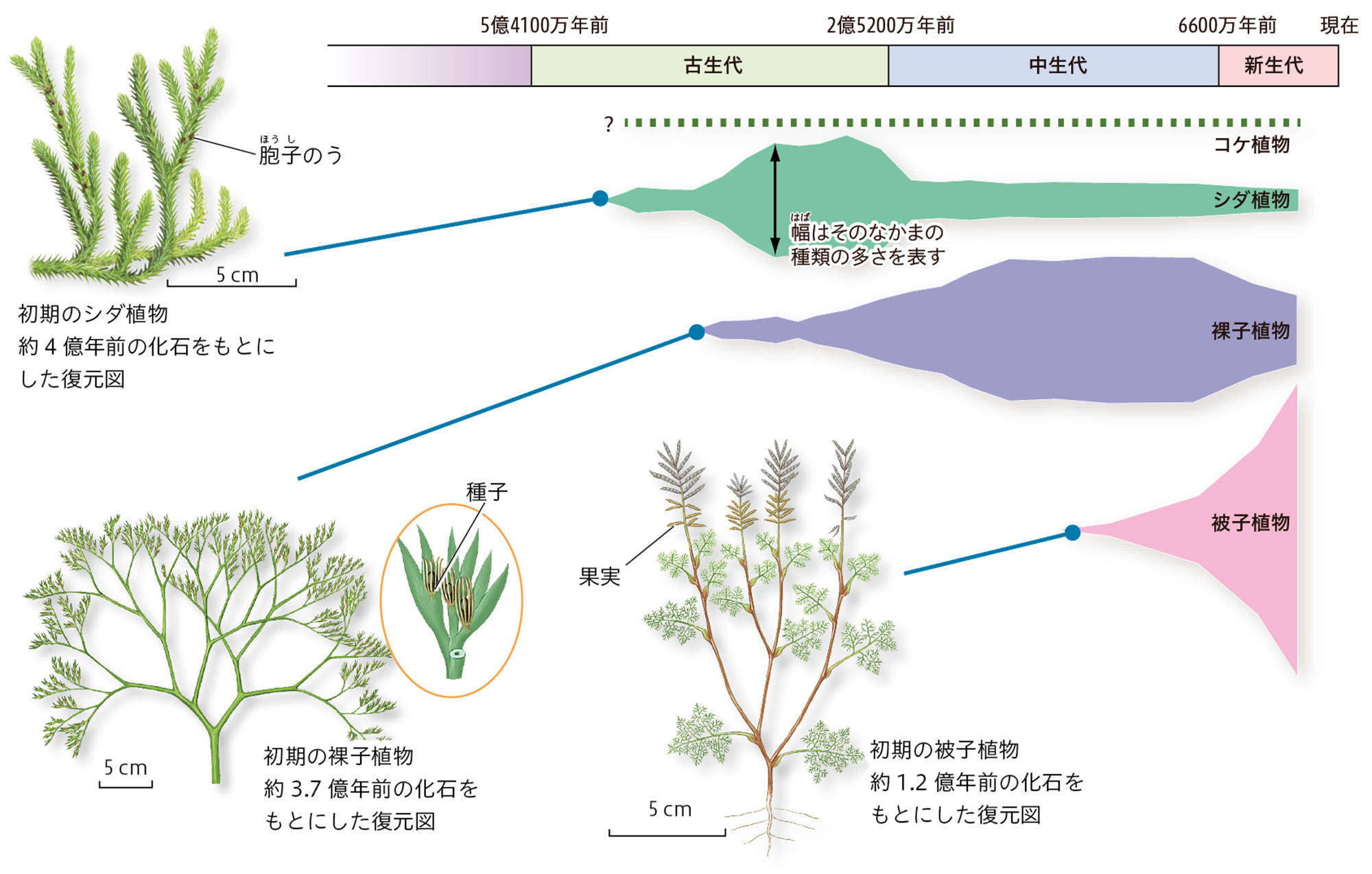

ここでは,動物を中心に進化をあつかっていますが,植物などすべての生物で進化は起こっています。

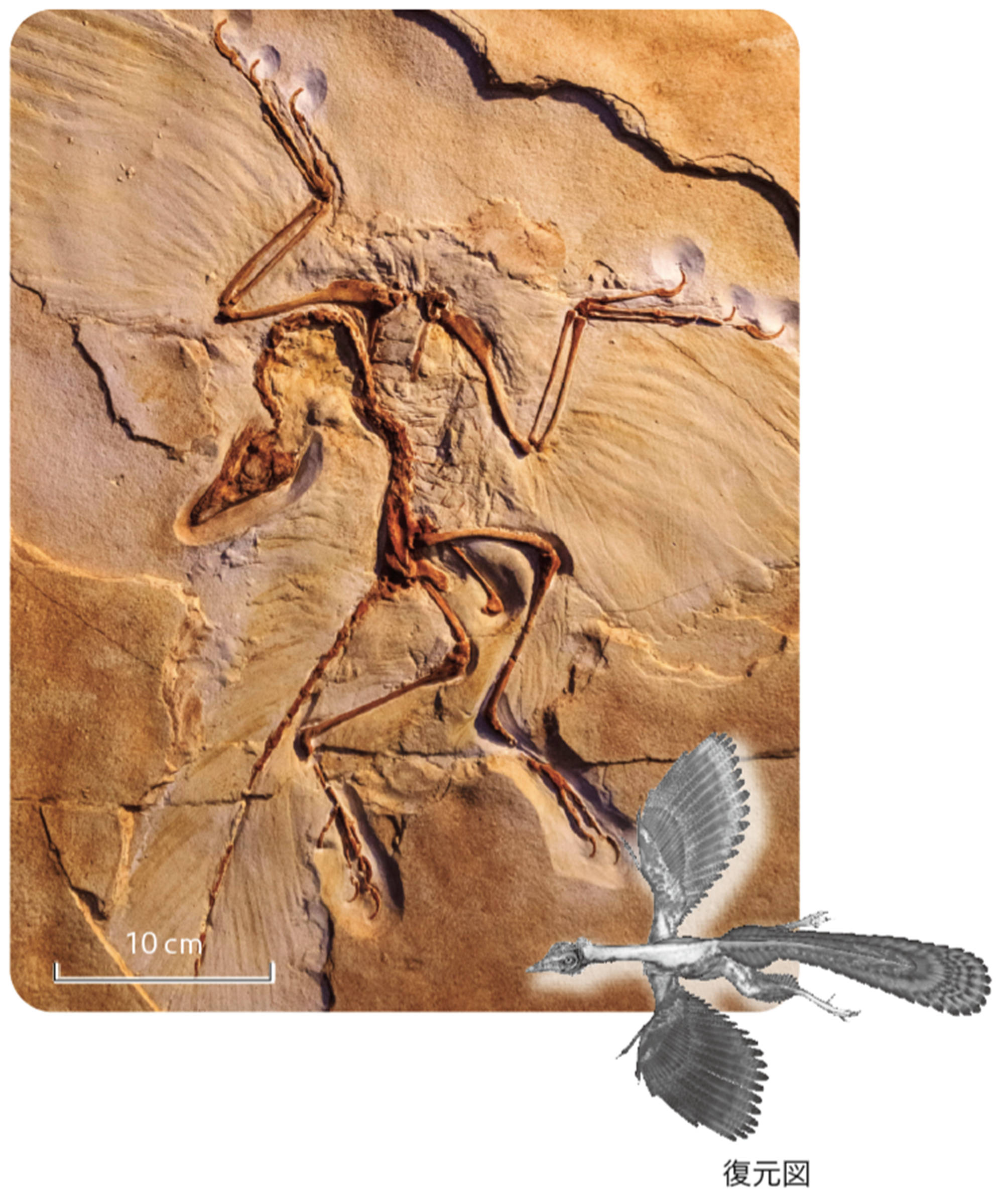

図22 進化の例

地球の歴史の中では,さまざまな種類の生物が出現したり絶滅したりしてきた。進化は今生きている生物にも起こっている。

❶ 一世代のうちに,個体の特徴が外界に応じて変化するのは進化ではない。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.94>

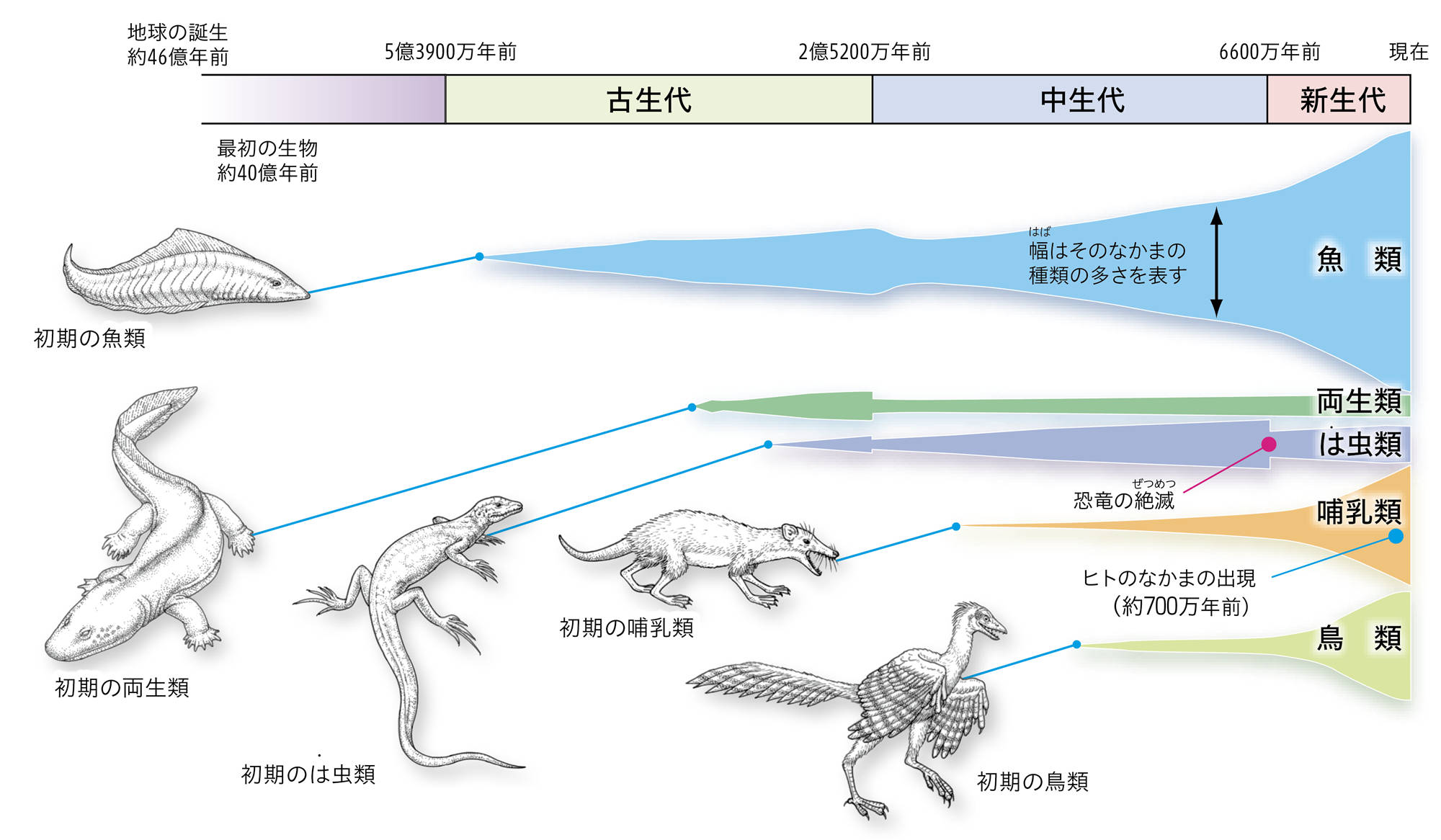

2 脊椎動物の進化の道すじ

脊椎動物❶でいちばん古い化石は,古生代❷初期の地層から見つかる魚類の化石である。次いで,古生代中後期の地層から両生類やは虫類の化石が見つかり,中生代の地層から哺乳類や鳥類の化石が見つかる。このように,時代が新しくなるにつれて,脊椎動物のなかまは魚類,両生類,は虫類,哺乳類,鳥類と順に増え,また,それぞれのなかまの種類も増えてきたことが化石からわかる(図23)。

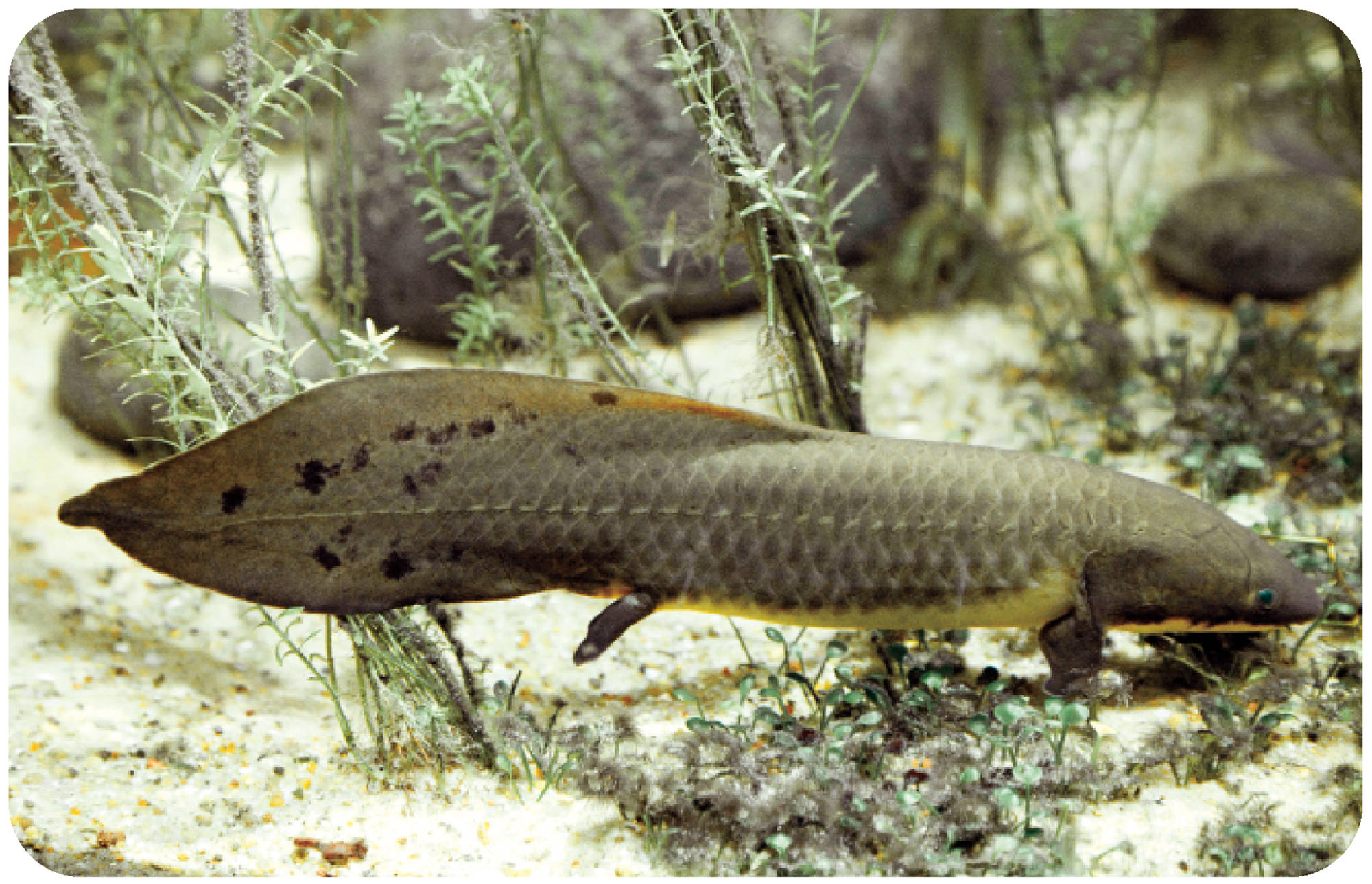

また,化石や現在生きている動物をくわしく調べると,2つのなかまの中間的な特徴をもつ動物が見つかる(図24)。これらのことから,脊椎動物は,まず水中生活をする魚類が出現し,魚類のあるものが,陸上生活のできる特徴をもった両生類へと進化したと考えられる。やがて,両生類のあるものから,陸上の乾燥に耐えられるしくみをもった動物が現れて,は虫類や哺乳類❸に進化し,は虫類である恐竜からは,空を飛ぶのに適したからだのつくりをもつ鳥類が進化したと考えられる。

❶ 脊椎動物には,魚類,両生類,は虫類,哺乳類,鳥類の5つの分類がある。(中学校1年)

❷ 地質年代は,古生代,中生代,新生代に分けられる。地層が堆積した時代を推定できる化石を示準化石という。サンヨウチュウは古生代,アンモナイトは中生代の示準化石である。(中学校1年)

❸ 初期の哺乳類は,カモノハシ(図24)のように卵生であったと考えられるが,その後,哺乳類は体温を一定に保つしくみや胎生のしくみを備え,特に新生代にさまざまな場所に生活の場を広げた。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.257>

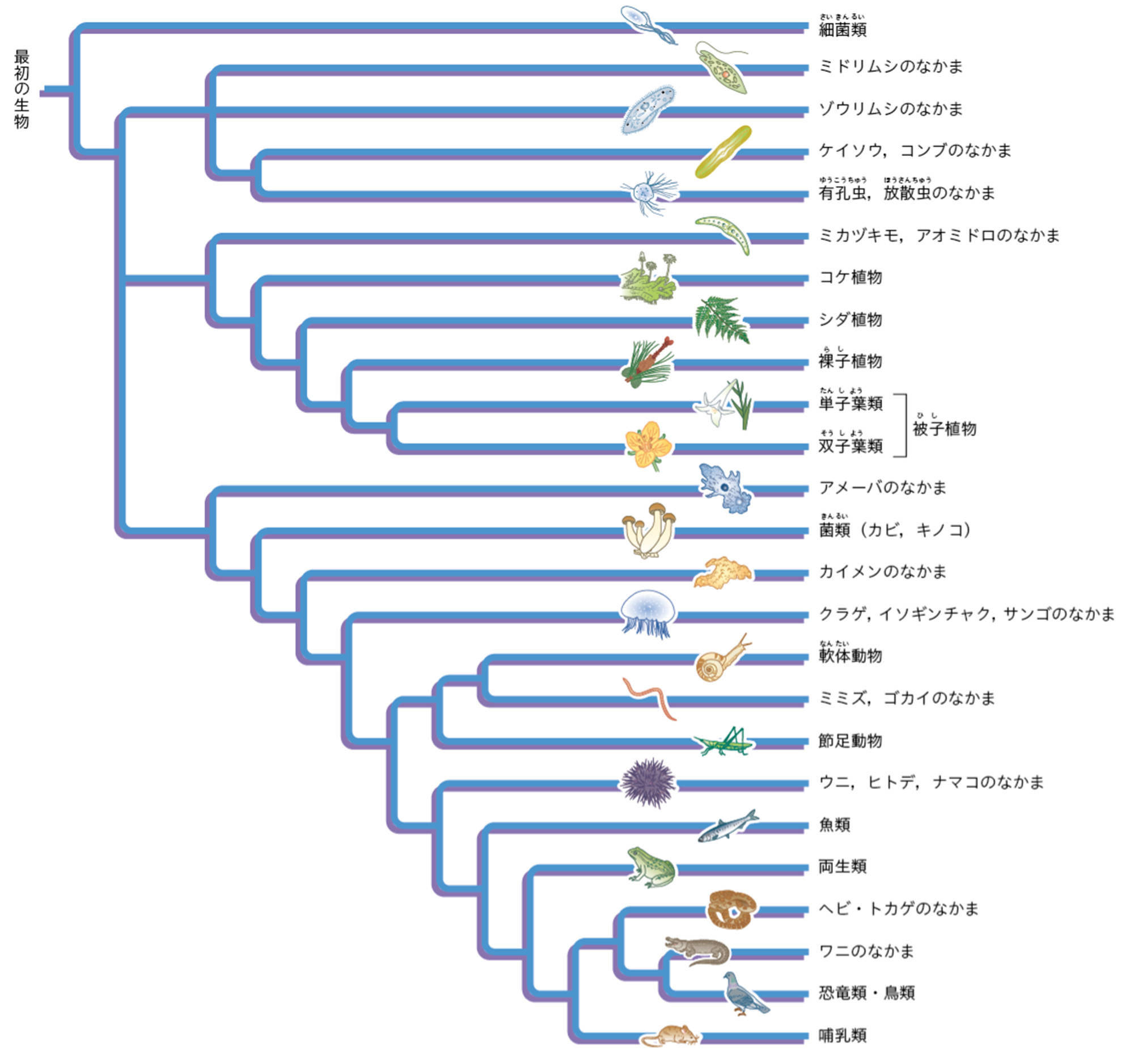

発展 生物の進化の道すじを図に表す

最初の生物は約40億年前に誕生した細菌のような生物だったと考えられている。現在生きている推定1000万種類ともいわれる多様な生物のすべては,最初の生物が進化することで現れた。

この進化の道すじを調べようとしてさまざまな研究が行われている。下の図は,現在考えられている進化の道すじ(系統樹という)の例で,それぞれの生物のグループの近い遠いの関係を示している。系統樹は,主にそれぞれの種類の形態や遺伝子を比較することでつくられていて,最初の生物を“根”として,これまで学習してきた微生物,植物,菌類,動物は,図のような関係にあると考えられている。ただし,研究が進むにつれて,系統樹の形は変わっていく。特に,この図に表していないより細かい部分は,まだ一致した意見がなく,今後の研究によって変わっていく可能性が高い。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.95>

図24 中間的な特徴をもついろいろな動物

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.96>

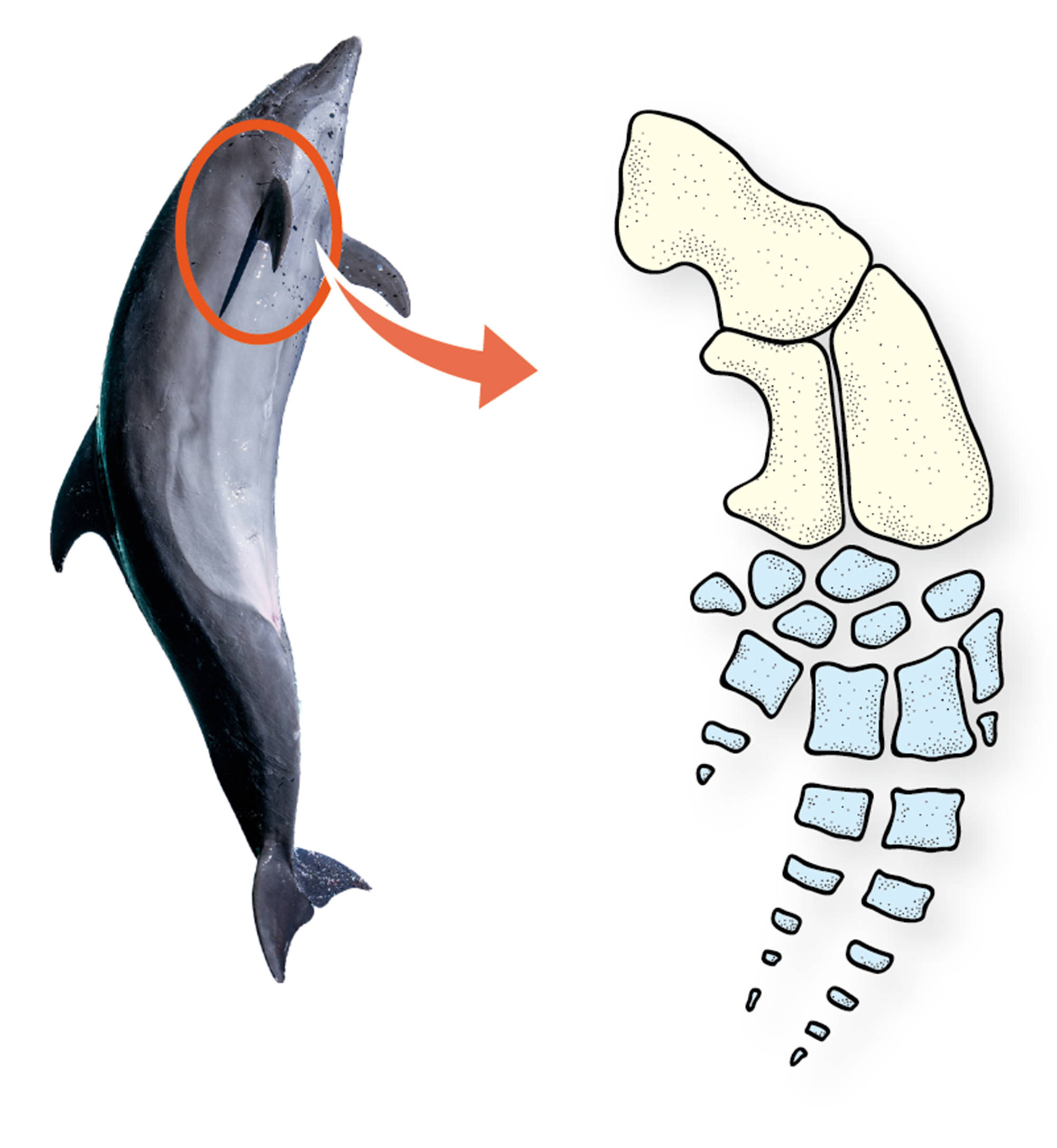

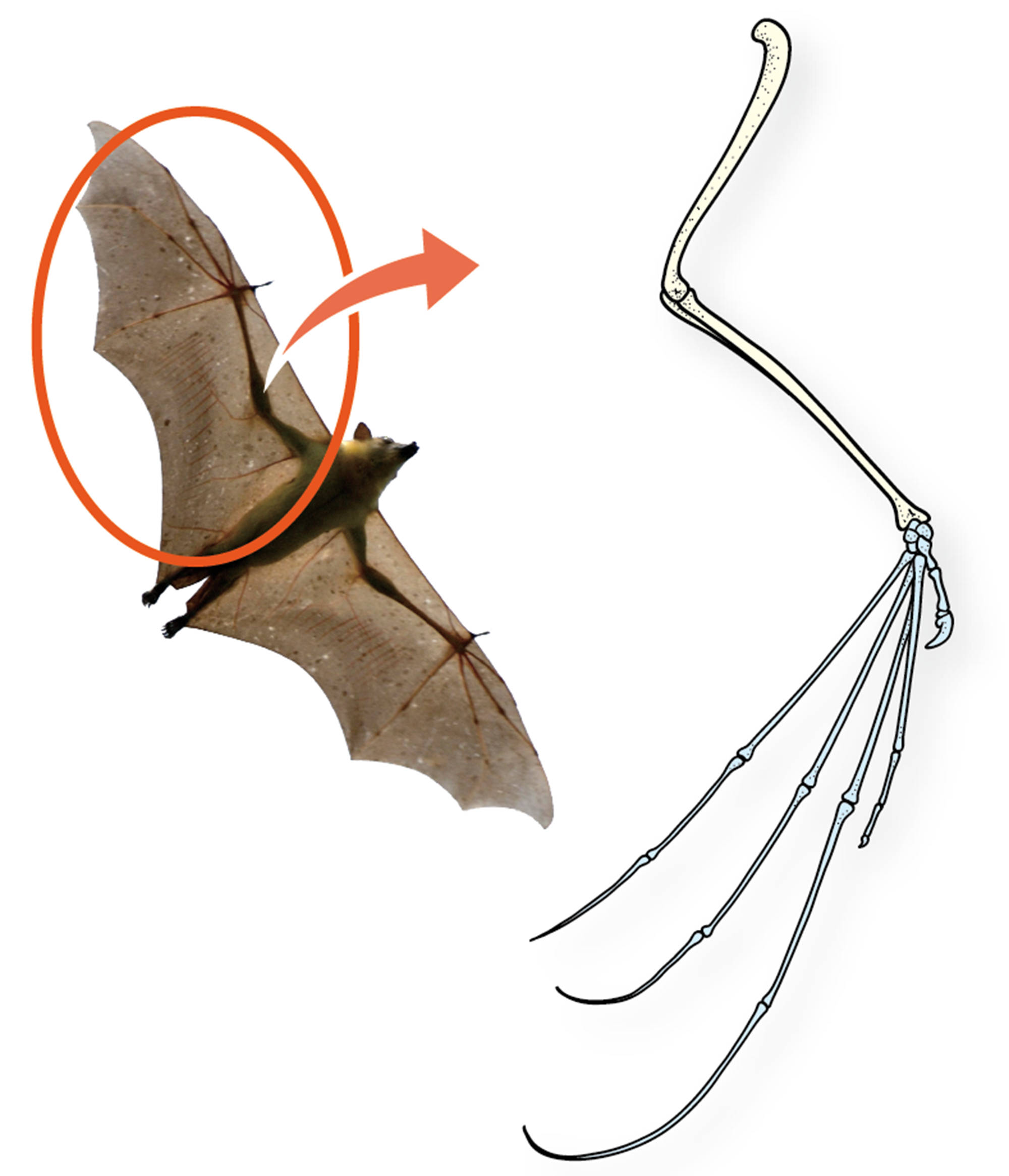

3 生物のすがたと生活環境-哺乳類の例-

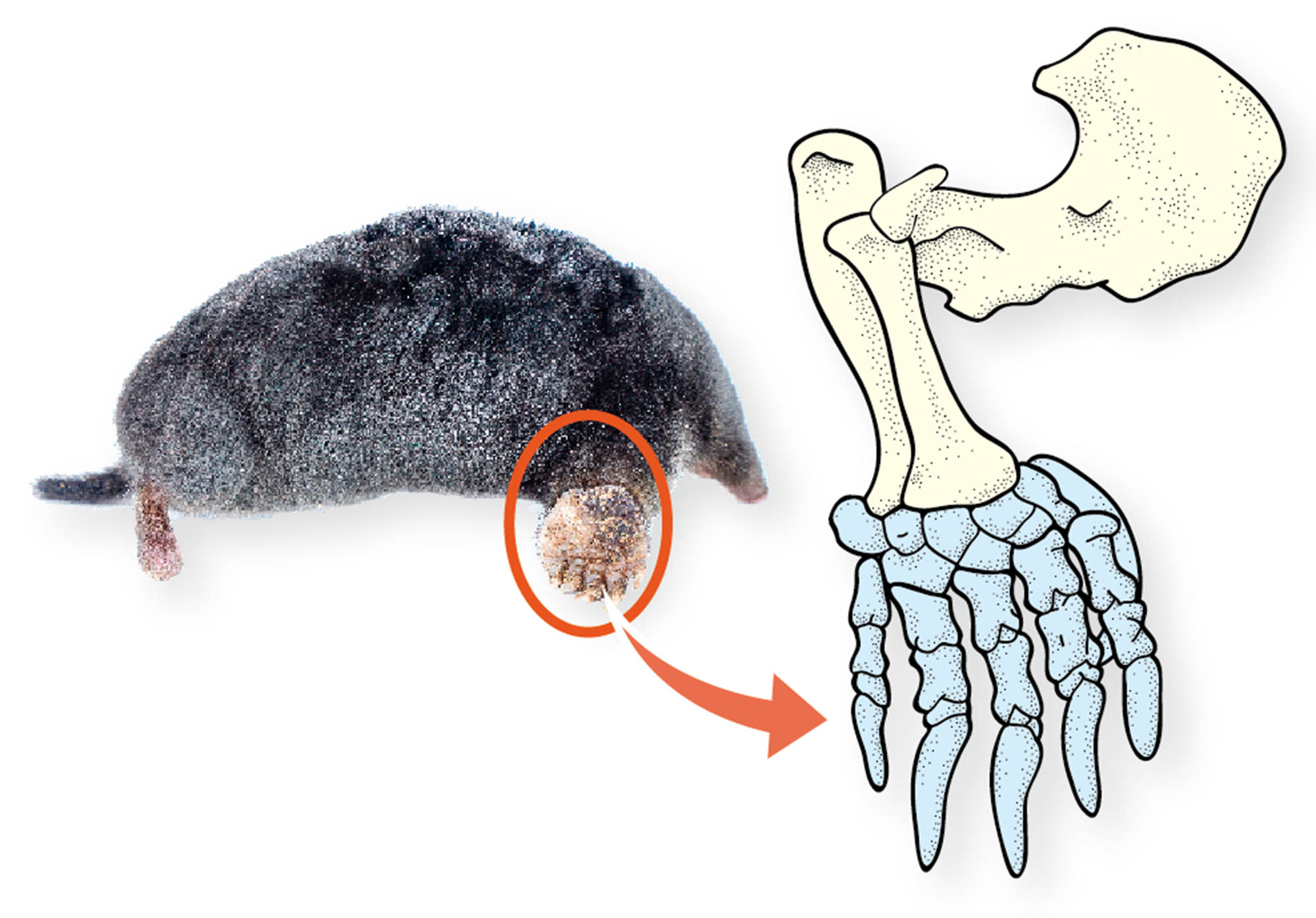

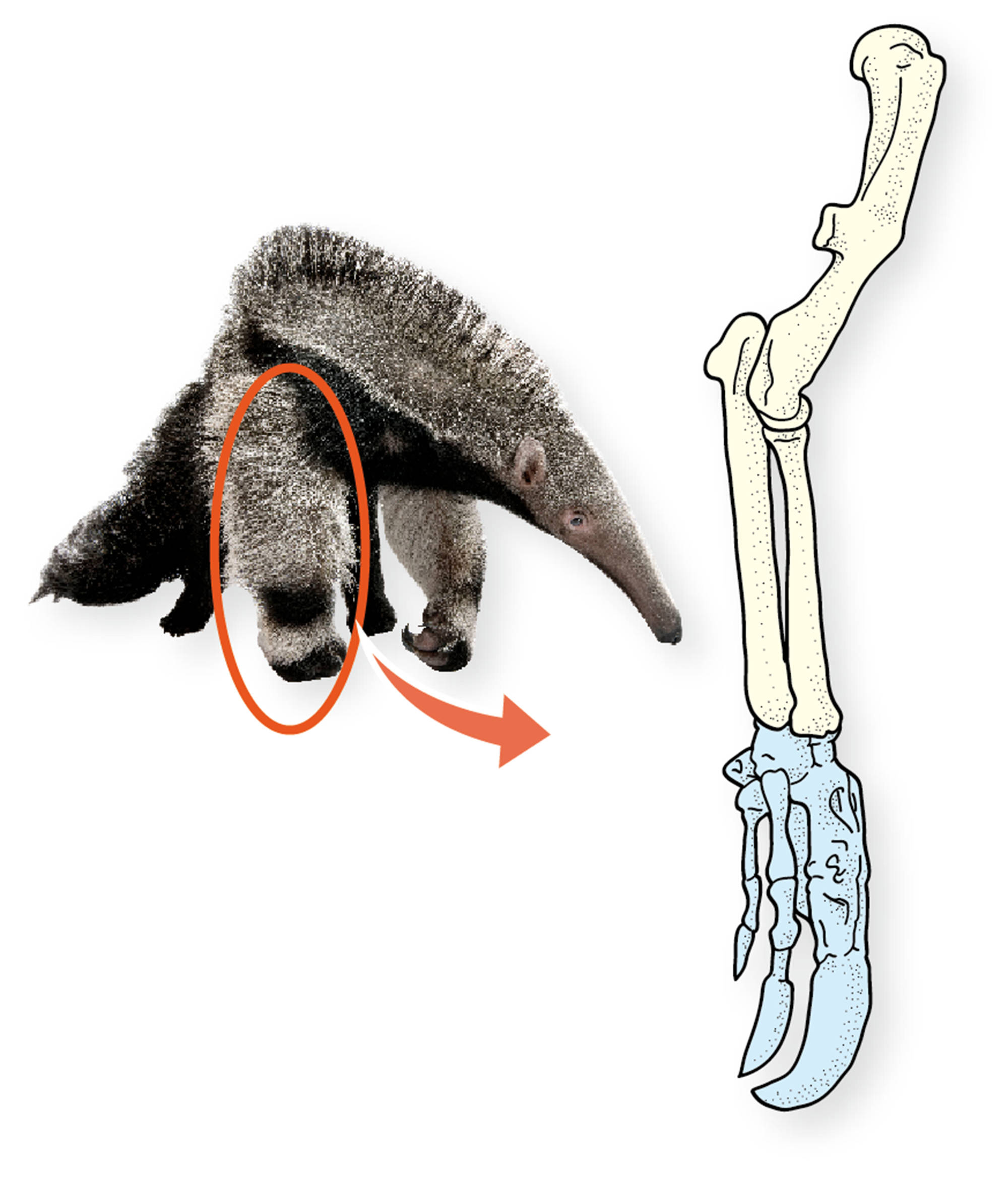

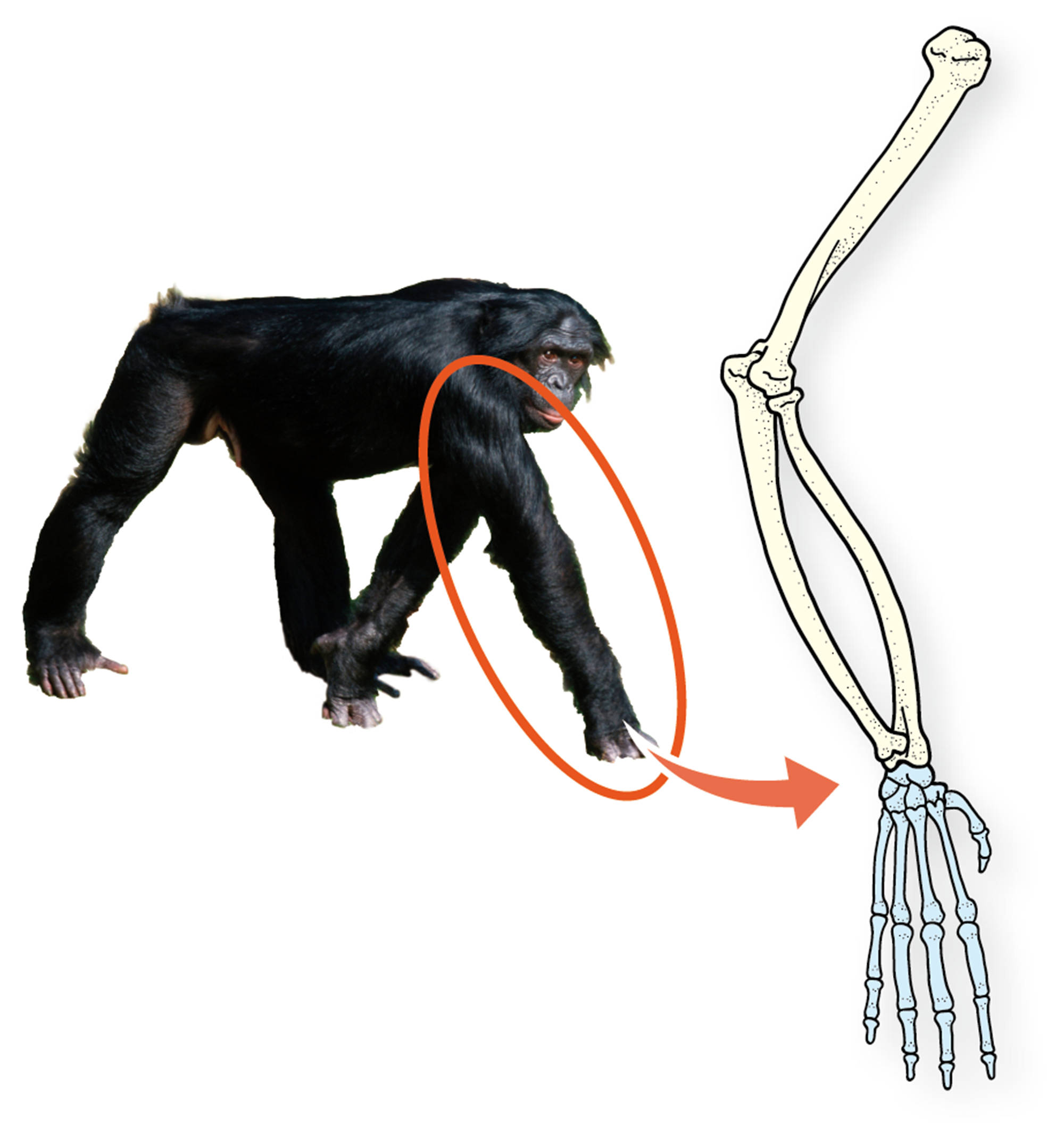

化石や,現在生きている脊椎動物の前あし(ひれ・つばさ)の骨のつくりを比較してみると,形が異なっていても,基本的なつくりはよく似ていることがわかる。このことから,前あしはもともと同じ器官で,さまざまな形に変化したと考えることができる。このように,現在のはたらきや形が異なっていても,もともと同じであると考えられる器官を【相同器官】という。また,これらの前あしのつくりは,それぞれの生活のしかたに適している。こうした生活に適したからだのつくりも進化の結果生じてきた(図25)。

さまざまなすがたに進化した哺乳類のうちの一部がサルのなかまであり,そのうちの1種が私たちヒトである。

進化の過程で,十分に発達しなくなり,同時にはたらきを失う器官もあります。チンパンジーの尾,モグラの目,イルカのあとあしなどがその例です。

図25 哺乳類の前あしのつくり

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.97>

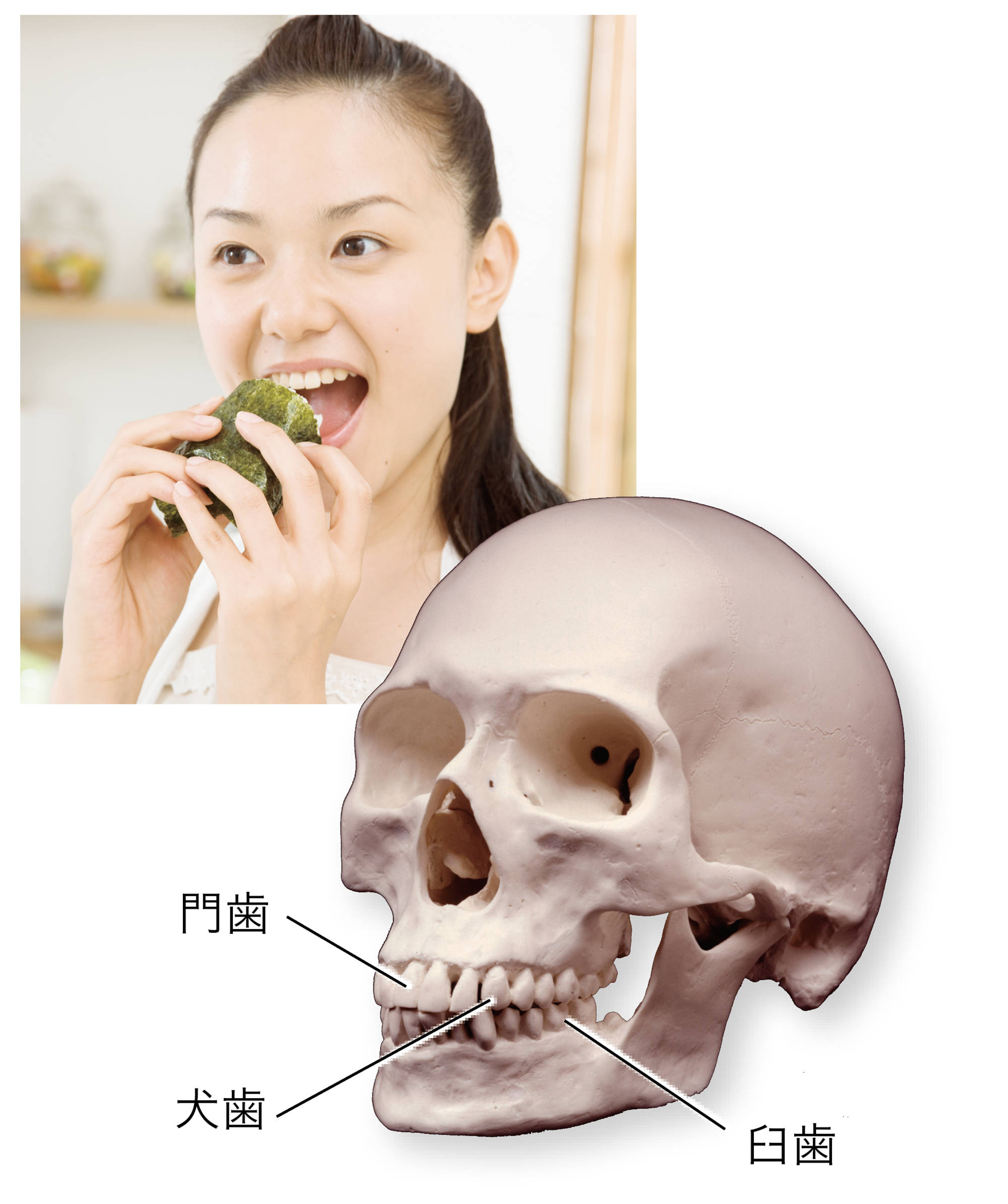

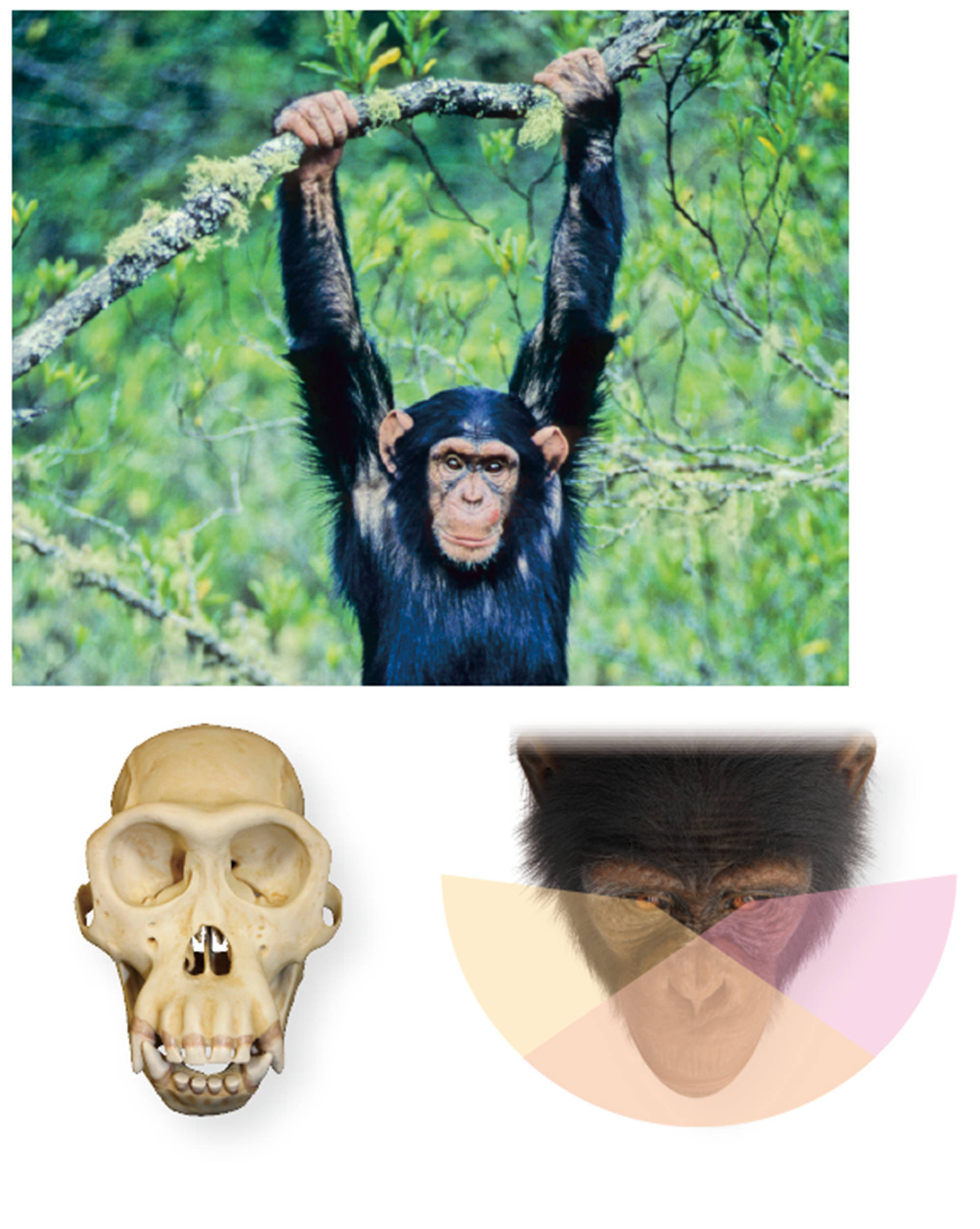

歯やあごのつくり

歯やあごのつくり 歯やあごのつくりは,食物のとりかたと関係している。

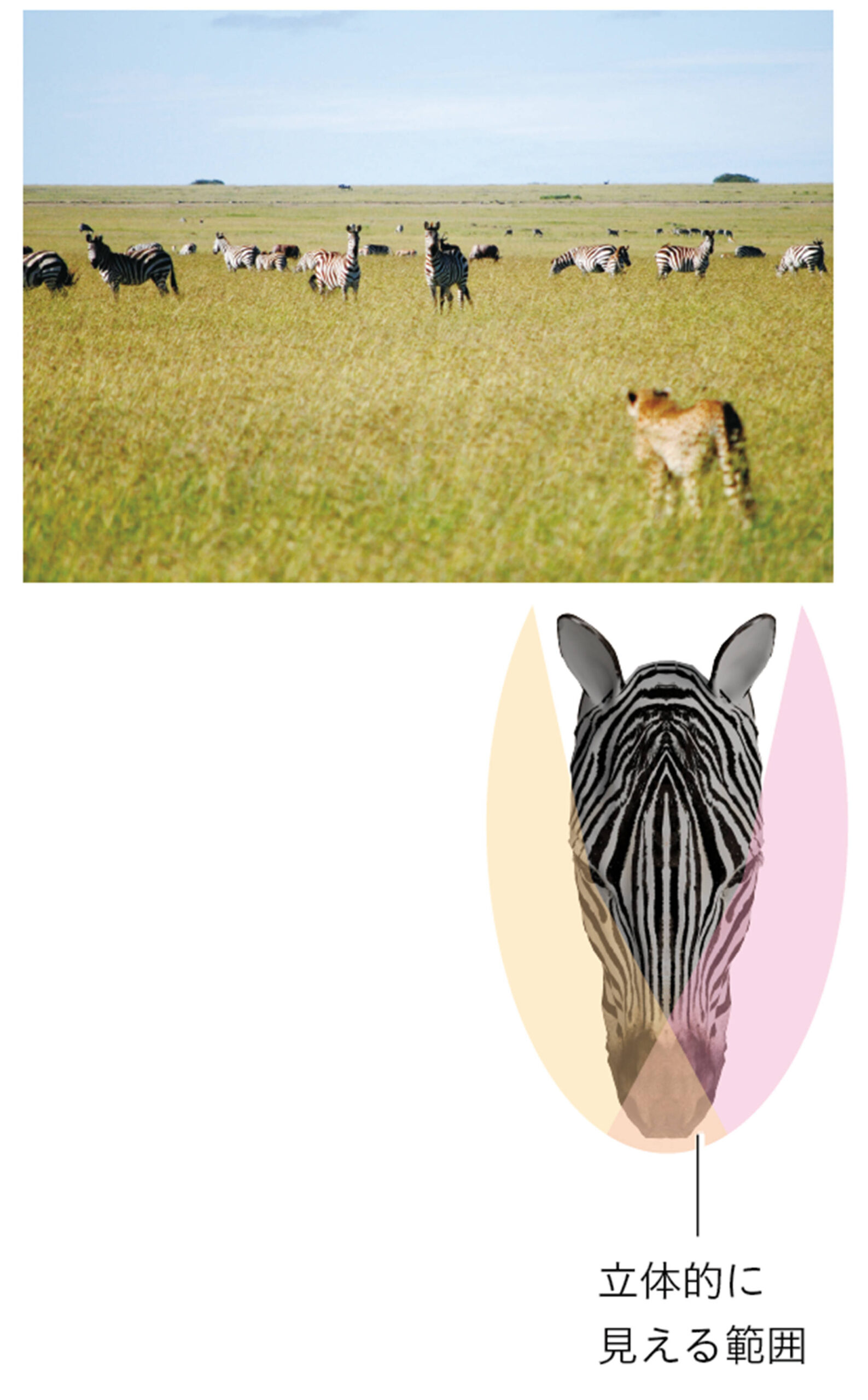

目の位置

動物の左右の目の視野が重なるところでは,物体が立体的に見え,物体までの距離を正確にはかることができる。目の位置は,生活のしかたと関係している。

図26 哺乳類の歯やあご,目の位置のちがい

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.255>

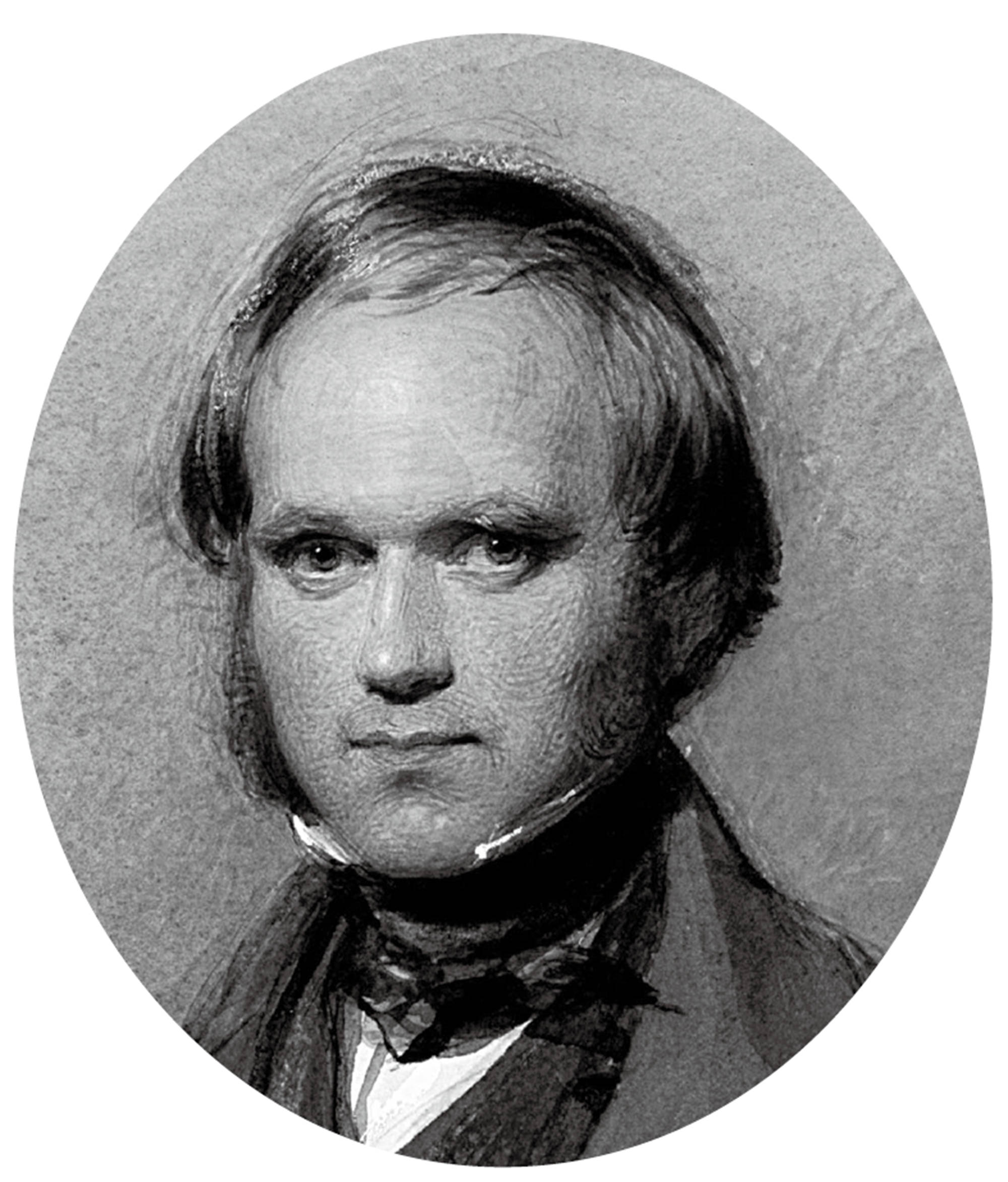

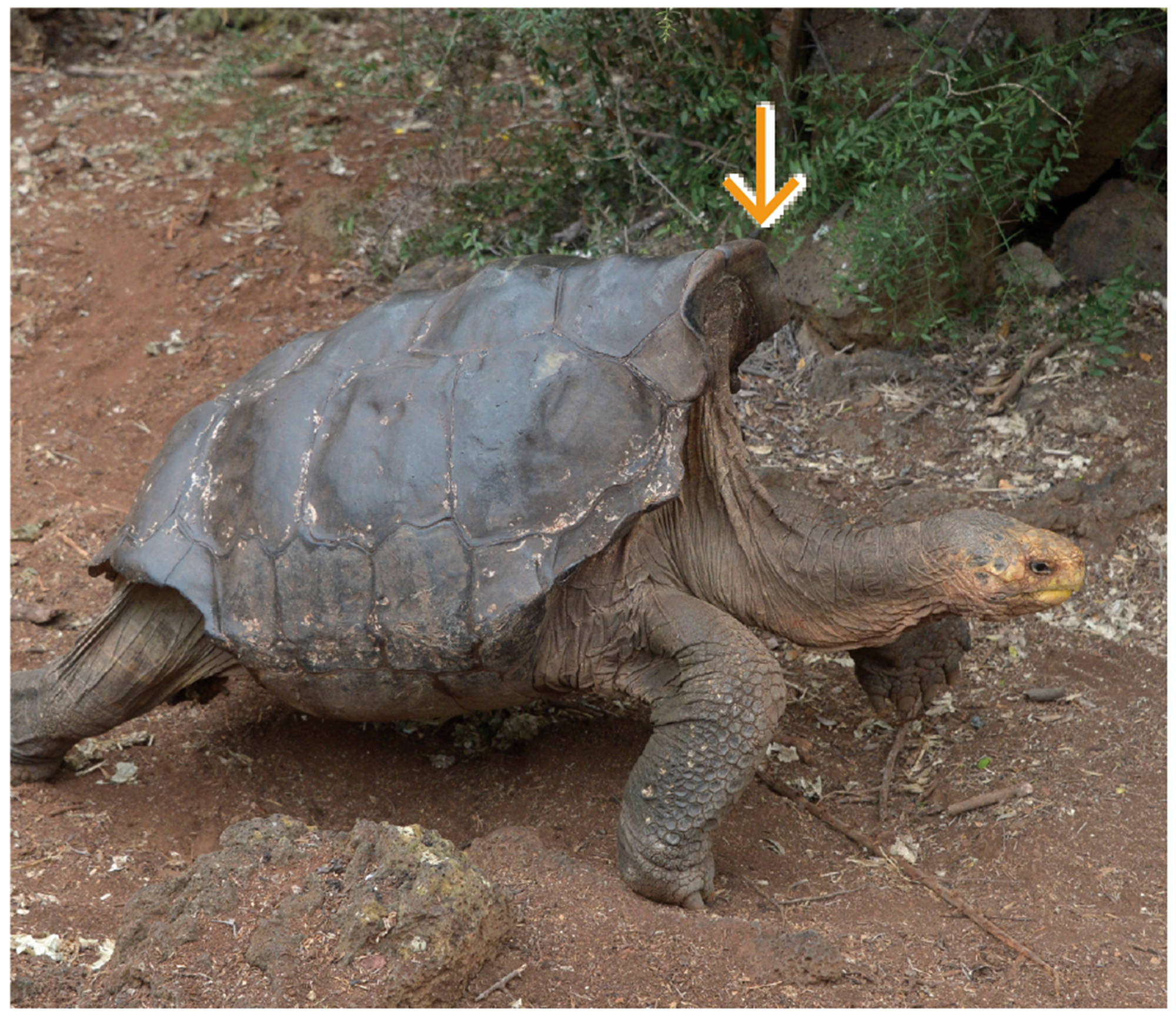

資料 論争をよんだ進化論

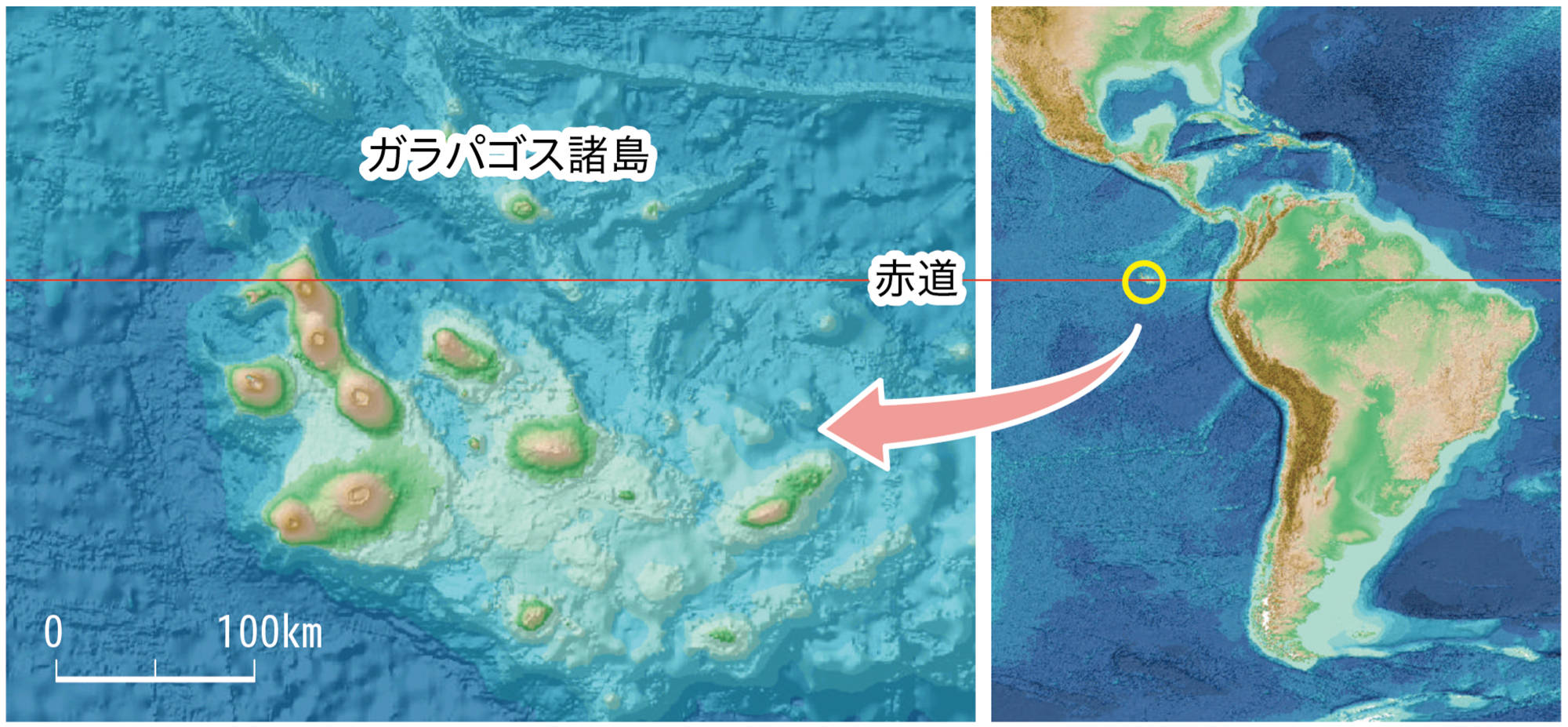

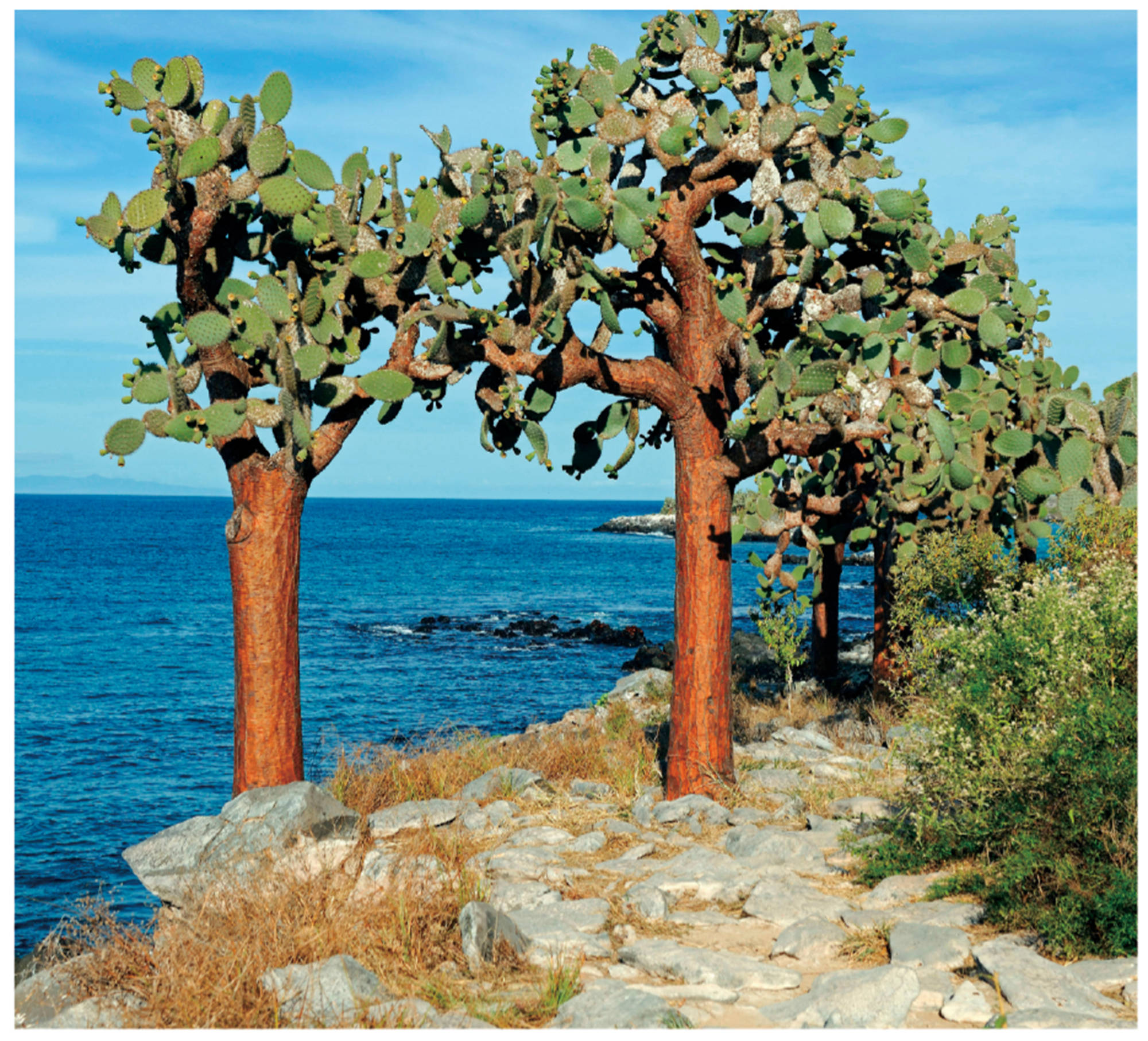

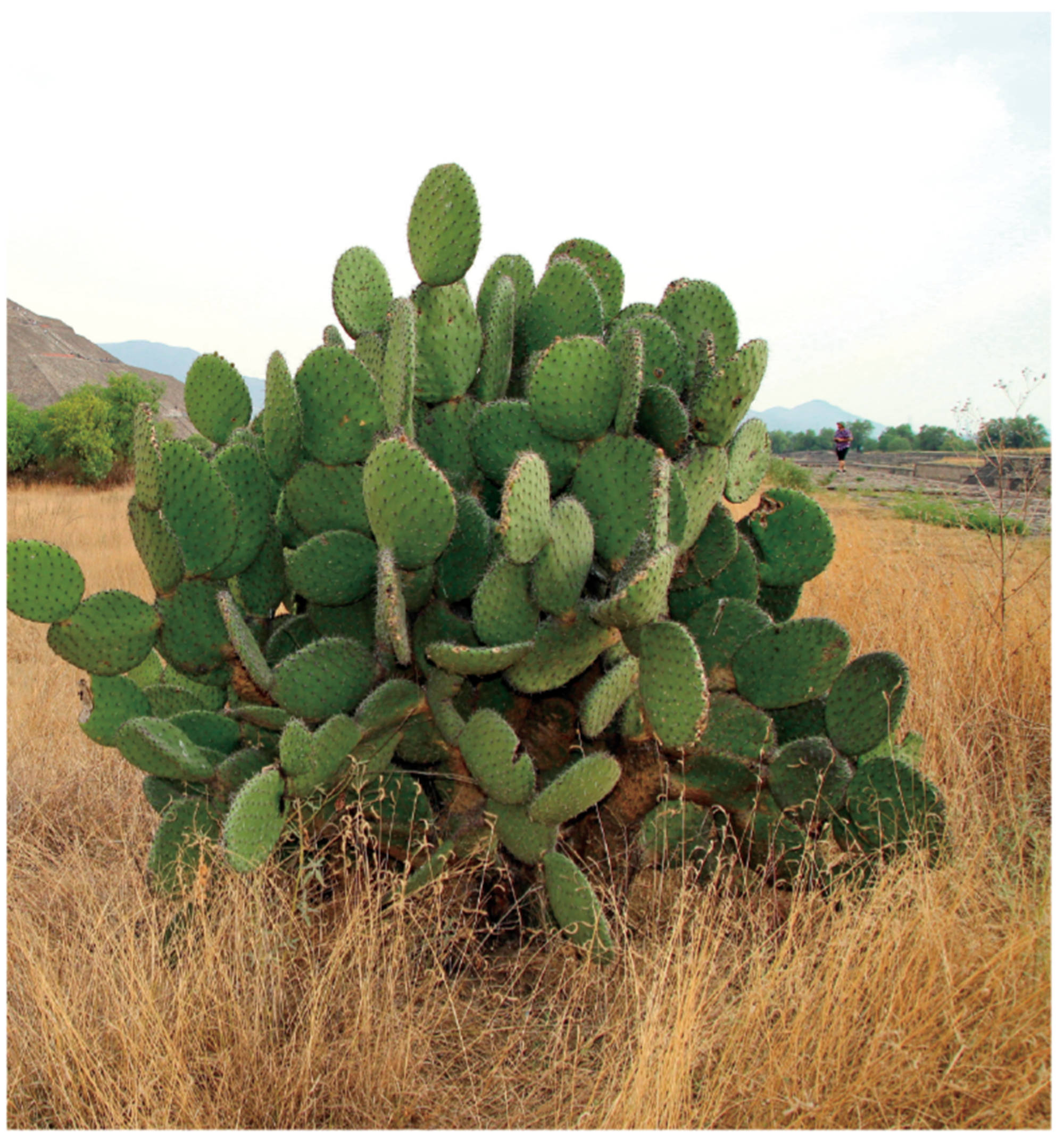

進化の考えをまとめ上げて発表したのは,イギリスの生物学者ダーウィンです。彼は,1831年から世界各地の生物や化石の調査を行い,進化の考えにつながるアイデアを思いついたといわれています。そのなかでも,ガラパゴス諸島の動植物の観察が,大きなヒントになりました。

1859年,ダーウィンは,それまでの調査などをもとに「種しゅの起源」という本を出版します。その本で,「生物は長い時間をかけて世代を重ねるうちにすがたが変わる」という考えを発表しました。これは,当時の社会で大きな論争となりましたが,しだいに受け入れられていきました。

ダーウィンの考えは,現在の進化の考え方に受けつがれています。

ダーウィンは,ガラパゴス諸島の動植物は,南米大陸のそれらと共通点が多いが,異なってもいることに注目した。

ニュース

- 飛べない恐竜の羽毛は何の役に立つのか? 2025年11月30日教科書(3学年p.95)にも掲載されている羽毛恐竜のように,近年の研究では,数多くの恐竜が羽毛をもっていたという説が主流となっています。羽毛のおもな役割については,現代の鳥類では,飛行の際に重要なはたらきをもつと説明されます。しかしその一方で,恐竜は基本的に空を飛ぶことはできません。では,この形質の役割は何なのかということになりますが,実は古生物学者たちが議論を重ねているにもかかわらず,明確な解答は見つかっていません。有力な仮説としては,からだの保温や,色彩豊かな羽色を利用した求愛行動が目的といったものがありますが,韓国・ソウル大学校の研究チームは,羽毛を利用して“隠れた獲物を追い出す”機能に注目し,新たな仮説を提唱しました。 現代では,ツグミなどの一部の鳥類が,地上や樹上で羽をバサっと広げることにより,茂みに隠れていた虫などを驚かせ,あわてて飛び出してきたところを食べるという行動が観察されます。この捕食行動は「フラッシュ・パースート・フォレイジング(flush-pursuit foraging)」とよばれます。響きがかっこいいですね。研究チームは,この行動が羽毛恐竜にもあった可能性を検証するため,カウディプテリクスという羽毛恐竜をモデルにしたロボット「ロボプテリクス」を用いて実験しました。恐竜ロボ…こちらもかっこいいです。実験では,このロボットの前に置かれたバッタが,ロボが羽を動かした場合と動かさない場合とで,逃げる行動の頻度を比較しました。その結果,羽を動かしたほうがバッタの逃げる確率が大幅に上昇し,また,羽に模様がある場合や,尾羽もいっしょに動かす場合に,さらに効果が高まることも確認されました。 本研究の結果により,もともと狩りに有効な形質であった羽毛が,鳥類への進化の過程で飛翔能力にもつながったという可能性が示唆されました。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- オスの蚊も血を吸っていた?―嫌われ者の進化学 2025年9月30日暑いシーズンになるとどこからともなく現れ,血を吸い,吸ったあとにかゆみを残すことで嫌われがちな蚊。吸血行動をとるのは,産卵に多くの栄養を必要とするメスのみなのですが,その一方で,吸血に使用する口のつくりは,もともと花の蜜などを吸うためにもっていた,メス・オスに共通のつくりが進化したような構造をしています。とすると,「どちらも共通してもっているつくりなのに,メスだけが都合よく進化をとげた」というストーリーは不自然なことがわかるでしょうか。そのため,吸血を行うことができるオスの蚊がかつて存在したことは,蚊の進化,ひいては,蚊が関わる生態系全体の進化を裏づける強い証拠となり得るため,発見が期待されていました。 今回,レバノンで産出された,白亜紀(およそ1億4500万年前~6600万年前)初期の琥珀※にふくまれるオスの蚊の化石からは,さまざまなことが明らかとなりました。まず今回の発見によって,蚊の起源が,これまでの最古の証拠であった白亜紀中期のものから白亜紀前期にまで,約3000万年ほどさかのぼることが判明しました。また,化石の蚊のオスには,吸血用の口器が確認されました。これは,オスの蚊もかつて吸血していた可能性を示しています。さらに,この琥珀ができた時期は,花をつける植物の出現期と一致するものであり,花の蜜を吸うために飛び回る蚊に花粉を運んでもらう植物の進化の証拠としても重要な意味をもっています。 研究チームは,今後の課題として,かつてオスも吸血していた理由や,口器が退化した経緯についての解明をあげています。 ※琥珀(こはく)…樹木などから出る樹液が固まり,樹脂の化石となったもの。まれに,昆虫などの小動物を取りこんだ状態で固まることがある。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- 寄生カマキリはアスファルトという「進化的トラップ」に引っかかる 2025年4月16日カマキリのなかまに寄生するハリガネムシは,宿主の行動を操作し,自らの生息に適する水辺へと誘導することが知られています。では,『水辺のように見える場所』はどうでしょうか?京都大学の研究チームは,秋になるとアスファルトの道路で死んでいるハラビロカマキリが多いことに注目し,「アスファルトの道路はカマキリにとって水辺のように見えているのでは?」という点に着目した研究を行いました。その結果,アスファルトの道路は,カマキリの目には『水辺のように見える場所』であることがわかり,また,そこに姿を現すカマキリは,高い頻度でハリガネムシに寄生されていることも判明しました。今回の研究では,人工物であるアスファルトで反射された光が,自然環境では水辺で生じる水平偏光と近いものとなっていることが原因と結論づけています。 この現象は,本来ハリガネムシにとって有利となる偏光への適応が,人工物の急速な普及に対応しきれず,かえって不利な結果をもたらしてしまっており,「進化的トラップ」の一例といえます。自身が直接的に環境を感知するのではない寄生生物にとっても,人工物による進化的トラップが影響をおよぼす実例として,生物多様性保全の観点からも示唆に富むものです。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- 【生命に関わる仕事って面白い? 虫の体にひそむ共生微生物が,宿主の行動・性別をも変える ―深津 武馬先生―】 2023年3月1日生命科学の第一線で活躍中の研究者からの中高生に向けたメッセージを紹介するWEB記事です。 深津 武馬先生の専門は,昆虫と共生している微生物。昆虫の体内には,宿主の昆虫の生存に不可欠な栄養素をつくりだしたり,宿主の体色を変えたり,宿主の性別を変えたりするような微生物など,多様な微生物が共生しています。このような生命の不思議や生物の多様性について,動画なども用いて解説しています。 このシリーズでは,ほかにも多くの研究が紹介されています。科学への興味の扉として,キャリア教育の一環としても,おすすめしたい記事です。 もと記事リンク

- 【京の伝統野菜ミブナの育種の歴史を解明】 2023年3月1日京野菜の一種であるミブナは,同じ京野菜のミズナと分類学上は同一の種ですが,ミブナは丸いヘラ形の葉,ミズナは深い切れ込みのある葉という形態上の違いがあります。 ミブナとミズナに対しゲノムシークエンス解析を行ったところ,葉の形態に関わるBrTCP15という遺伝子に違いがあることが分かりました。また,古文書を調査したところ,1800年代中頃~後半でミブナの葉が切れ込みのある葉からヘラ形へと変化していること,そのころのミブナにはカブのような大きな胚軸があることが分かりました。そこでカブの遺伝子を調べたところ,ミブナのBrTCP15遺伝子とよく似た配列をもつ品種が見つかりました。ミブナの変化には,カブとの交雑が関連している可能性が示唆されます。 もと記事リンク 論文

- 【試験管の中で単細胞性の酵母が「巨大な多細胞体」に進化!?】 2023年3月1日単細胞生物から多細胞生物への進化においては,多くの細胞を一つにまとめることが重要な第一歩といえますが,その過程は謎に包まれています。 米ジョージア大学の実験グループは,単細胞生物の酵母を試験管の中で育て,その謎に挑みました。10年をかけた研究の結果,酵母の細胞どうしが複雑に絡み合い,およそ45万個の細胞を含む巨大な集合体を形成させることに成功しました。巨大化の重要なキーとなったのは酸素濃度でした。無酸素条件下でのみ巨大な集合体ができたことから,現在では生物に欠かせない酸素が,かつては進化の妨げになっていた可能性も示唆されました。 もと記事リンク 論文

- 【300万年前の「意外な」石器を発見,作者はヒト属でない可能性】 2023年3月1日大きな牙も鋭い爪もない動物であるヒトが繁栄を遂げた重要な要因として,道具の使用が挙げられます。道具はヒト属とともに200万年前に出現したとこれまで考えられてきました。 しかし,今回,それを覆すかもしれない発見がありました。 ケニア南西部にある約300万年前の遺跡・ニャンガ遺跡から,石どうしを打ち付けて鋭く尖った薄片を作り出す,最も古い形の打製石器(オルドワン石器)が発見されたのです。驚くべきは,この石器とともに発見されたのが,ヒト属とは別系統の人類であるパラントロプス属の骨だったことです。また,石器のいくつかはカバの骨の中から発見されており,パラントロプスが道具を使ってカバを解体していた可能性が高いと考えられています。 もと記事リンク 論文

- 【新種のコケムシ発見か 西之島の最新調査結果】 2023年3月1日2021年7月6日~16日まで,小笠原諸島の西之島における生物等の調査が行われました。 2013年以降活発な火山活動を続けている西之島では,海に隔絶された生物のいない裸地にどのように生態系が形成されていくのか,陸地がどのように形成されていくのか,等,定期的な調査が行われています。 今回の調査は火山活動の影響もあり,船上からの遠隔調査でしたが,火山から噴出した堆積物の上にアジサシ等の鳥類の繁殖が確認されました。また,島の周囲の海中からは80種を超える生物が確認されました。 島の北側の海中から見つかったコケムシのなかまは,日本では記録のない種であり,新種の可能性もあるということです。 もと記事リンク