※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.224>

3|身のまわりの素材・技術

1 プラスチック

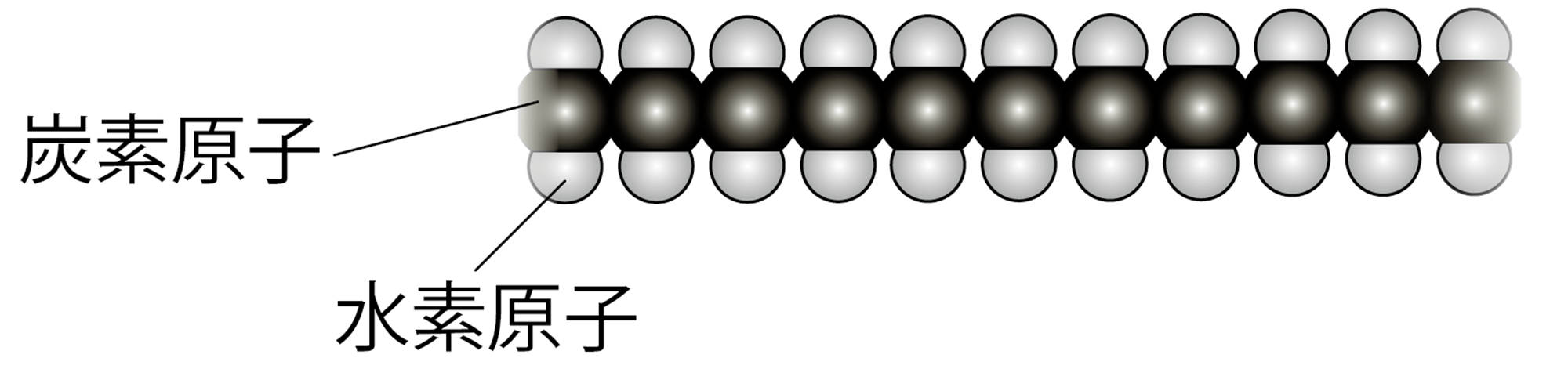

私たちの身のまわりには,さまざまな物質が使われている。そのなかの一部は,もともと自然にはなく,科学技術を用いてつくられた物質であり,その代表例がプラスチック❶である。

プラスチックには,図18のようにいろいろな種類がある。これらの種類によって,じょうぶさや,熱や薬品に対する強さなどの性質も異なるため,利用する目的に応じて使い分けられている。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.225>

2 新素材

科学技術の発展によって,新素材がつくられるようになった。その素材の良さを活用して,さまざまな道具や機器が生まれ,私たちの生活はさらに便利で豊かなものになっている。

身のまわりには,どのような新素材があるでしょうか。また,現在,研究中の素材には,どのような種類があるでしょうか。調べてレポートにまとめてみましょう。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.227>

私たちの生活はコンピュータやロボットの発達によりどのように変化しているでしょうか。調べてレポートにまとめてみましょう。

4 私たちの生活と科学技術

近年,コンピュータやロボットが発達し,さまざまな産業で役立つようになった。私たちの生活は,常に変わり続けている。

5 科学技術の利用

科学技術やその利用には,長所ばかりではなく,短所が存在する。たとえば,科学技術の発達による公害や武器への利用などの問題である。

また,何が長所で,何が短所であるかの判断は人によっても異なり,状況が変われば「何が適切か」の判断も変わる。科学技術をどのように利用するか,私たちは,多様な考えをもつ人たちと話し合って決めてゆく必要がある。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.228>

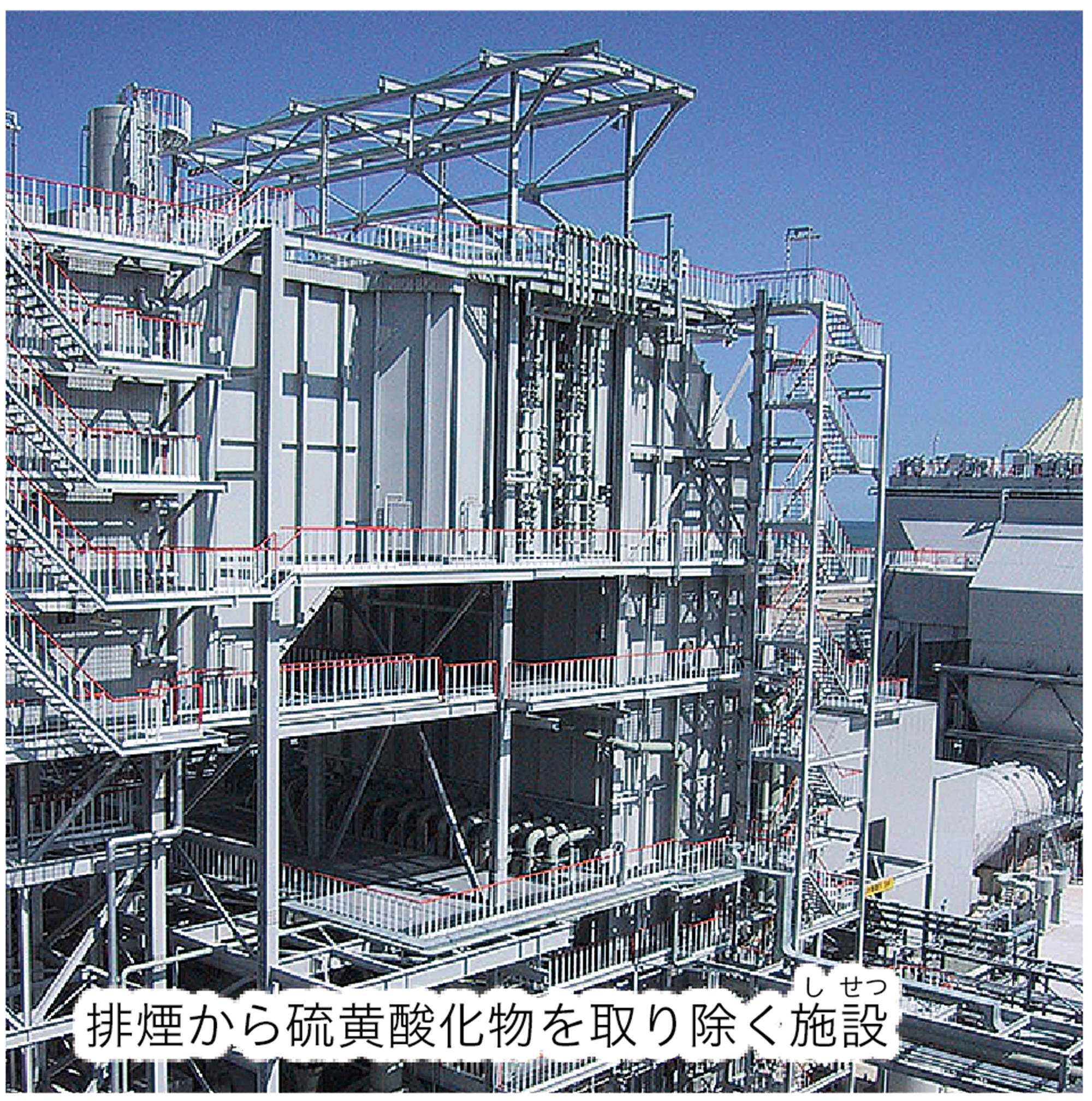

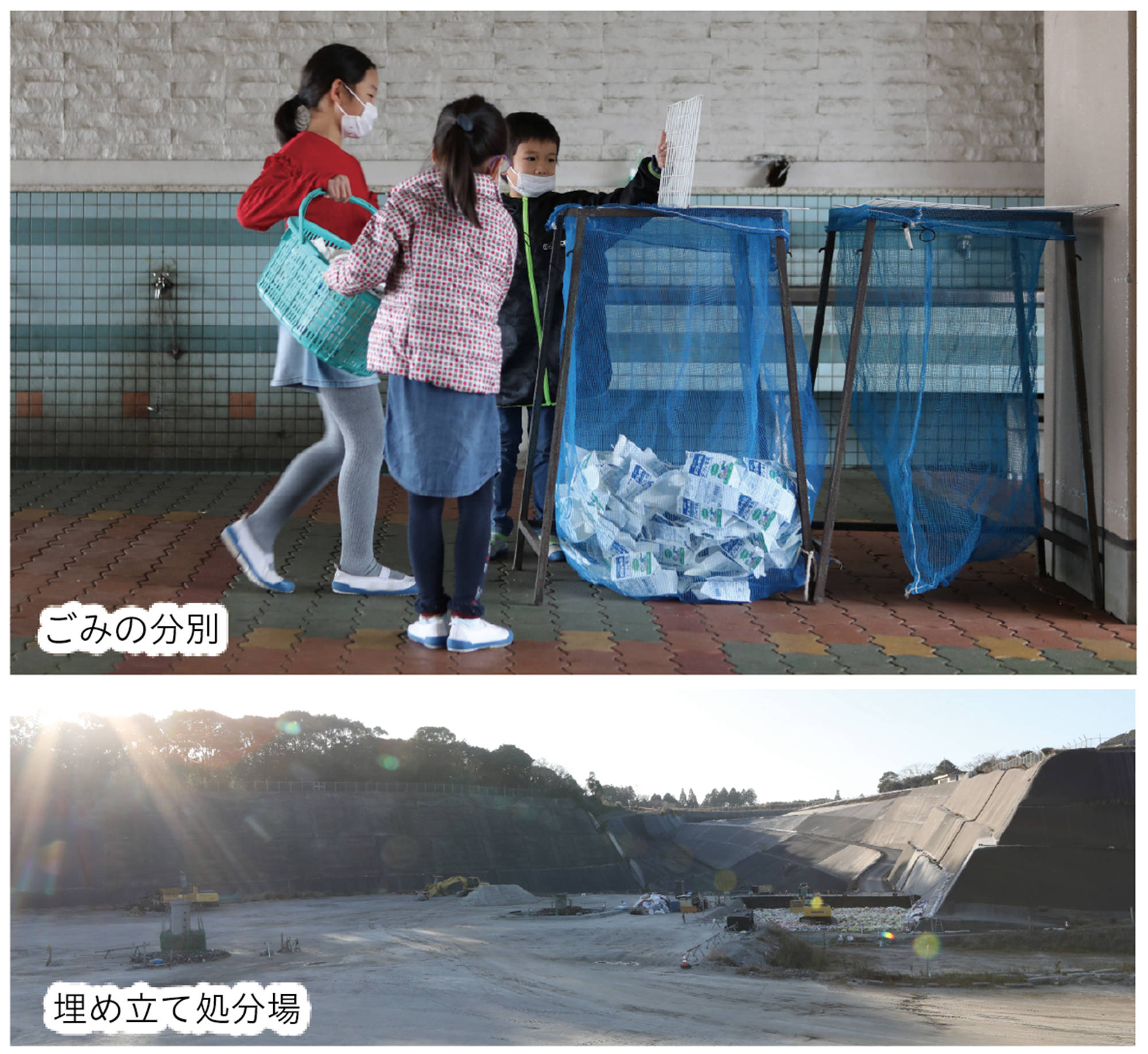

6 環境保全の取り組み

私たちの大きな課題のひとつが環境保全である。化石燃料の使用を抑制する社会構築を目指し,有害な物質を出さない再生可能エネルギーの開発や,化石燃料の効率のよい利用などに取り組んでいる。生活の身近なところでは,ごみの量を減らしたり,水や森林などの環境を守ったりする努力を続けている。

資源を効率よく利用する方法のうち,私たちの身近でとられている方法や,私たちがすぐに取り組める方法を調べてみましょう。また,その取り組みを続けるには,何が必要かも考えてみましょう。

❶ 工場や車などから出る窒素酸化物や炭化水素と紫外線が反応してできる複数の汚染物質。オキシダントの濃度が高くなると,景色が見えにくくなる光化学スモッグが起こる。

❷ 2022年3月29日環境省発表の2020年度時点数値。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.229>

探究1 身のまわりの自然環境の調査

環境のちがいはどのように調べればよいのだろう。環境といっても目に見えないよね。どのようなことを調べれば環境を比べられるかな。

水が汚れているかどうかは,水に溶けているイオンなどを調べたらどうかな。

環境がことなれば,そこにすむ生物が変わってくるよ。生物を観察すればわかるかも。

どのような調査方法があるのか,資料を調べてみよう。

自分で課題と計画を立てて,調査を進めましょう。

調べることによって,環境に悪影響を与えないかにも気をつけます。

身近な地域の自然環境について,何をどのように調べたらよいか計画を立てて進めよう。

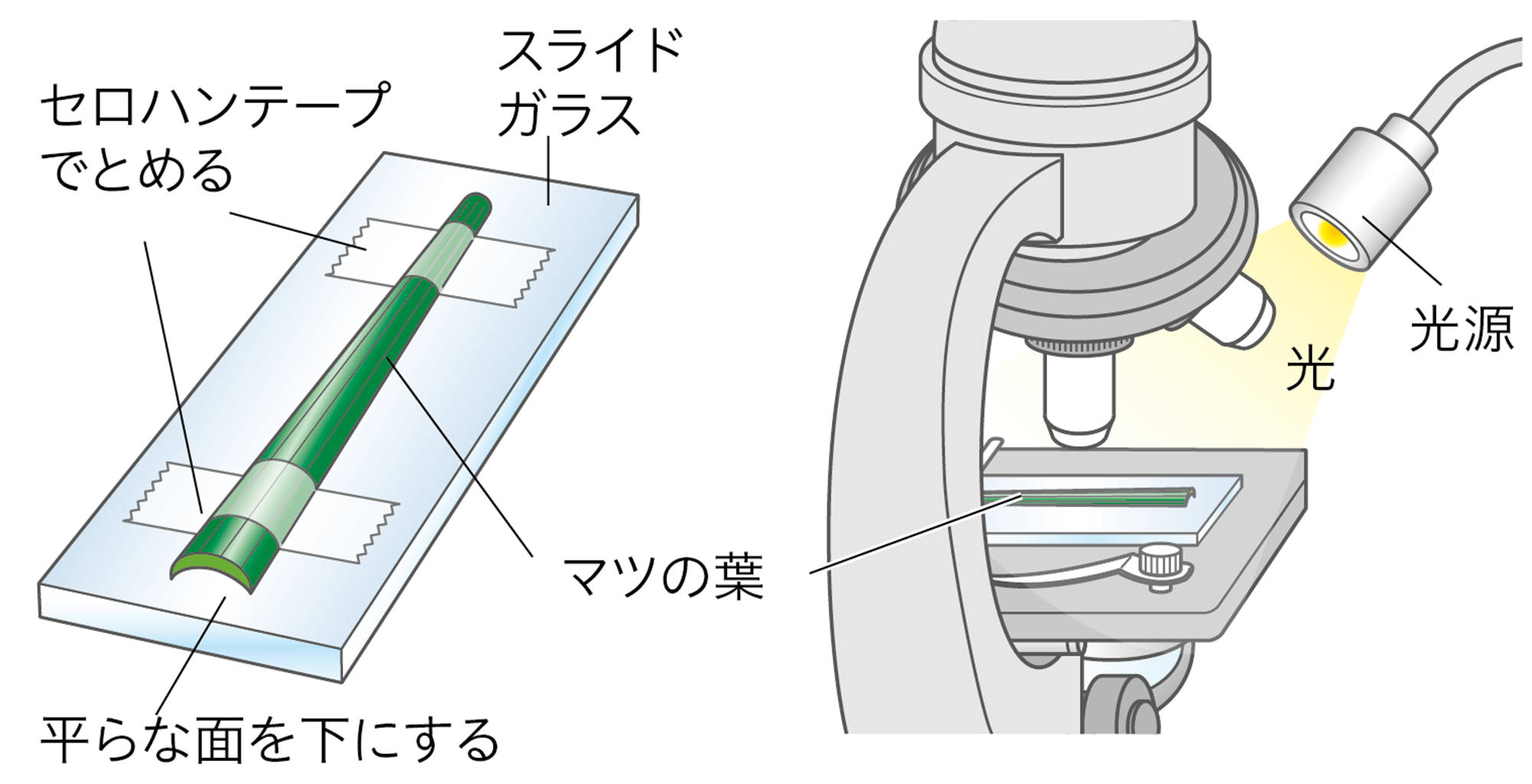

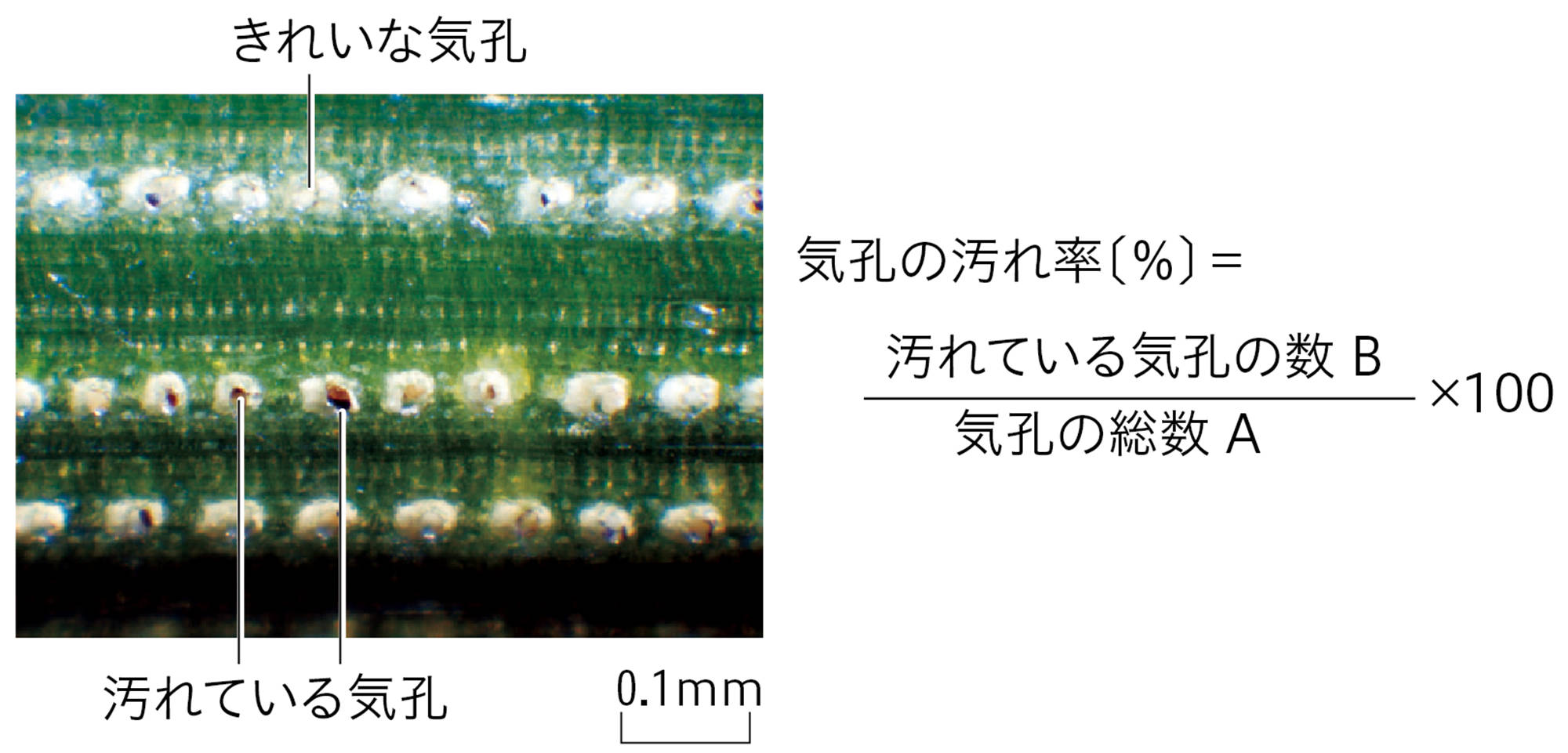

準備

マツの葉,顕微鏡観察用具,光源,セロハンテープ,計算機

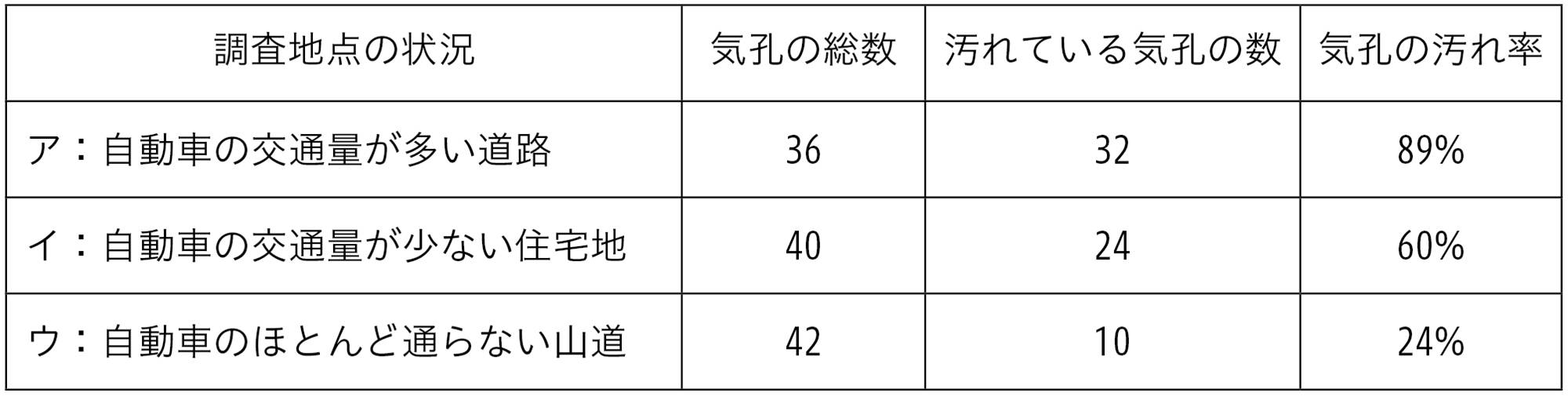

自動車の交通量の多い地点ほど,気孔の汚れ率が大きいことがわかりました。

❶ ここでいう汚れとは,自動車などの排ガスにふくまれる粉塵である。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.230>

探究2 人間活動と自然の影響の調査

〔課題例1〕 プラスチックとそれ以外の物質は,それぞれの長所や短所をふまえてどのように利用されているか。

〔課題例2〕再生可能エネルギーは,それぞれの長所・短所をふまえてどのように利用していけばよいか。

化石燃料をやめて,すべて再生可能エネルギーに切りかえれば,温室効果ガスが削減できてよさそう。でも,太陽光発電や風力発電は天気によって発電量が変わって,安定した電力供給が難しい。どんな解決方法があるだろう。

化石燃料は資源に限りがあるよね。また,輸入先の状況によっては値段が上がったり,売ってもらえなかったりする可能性があるかもしれない。でも,電気が必要なときにすぐに発電できる良さがある。もっといい利用方法がないかな。

ほかにも,右のようなテーマで進めてみましょう。

1 世界人口増加への取り組み

2 少子高齢化への 取り組み

3 日本・世界の食料問題

4 環境保全の 取り組み

5 気候変動への取り組み

6 健康と福祉への取り組み

7 プラスチック粒子の蓄積

8 人工知能の利用

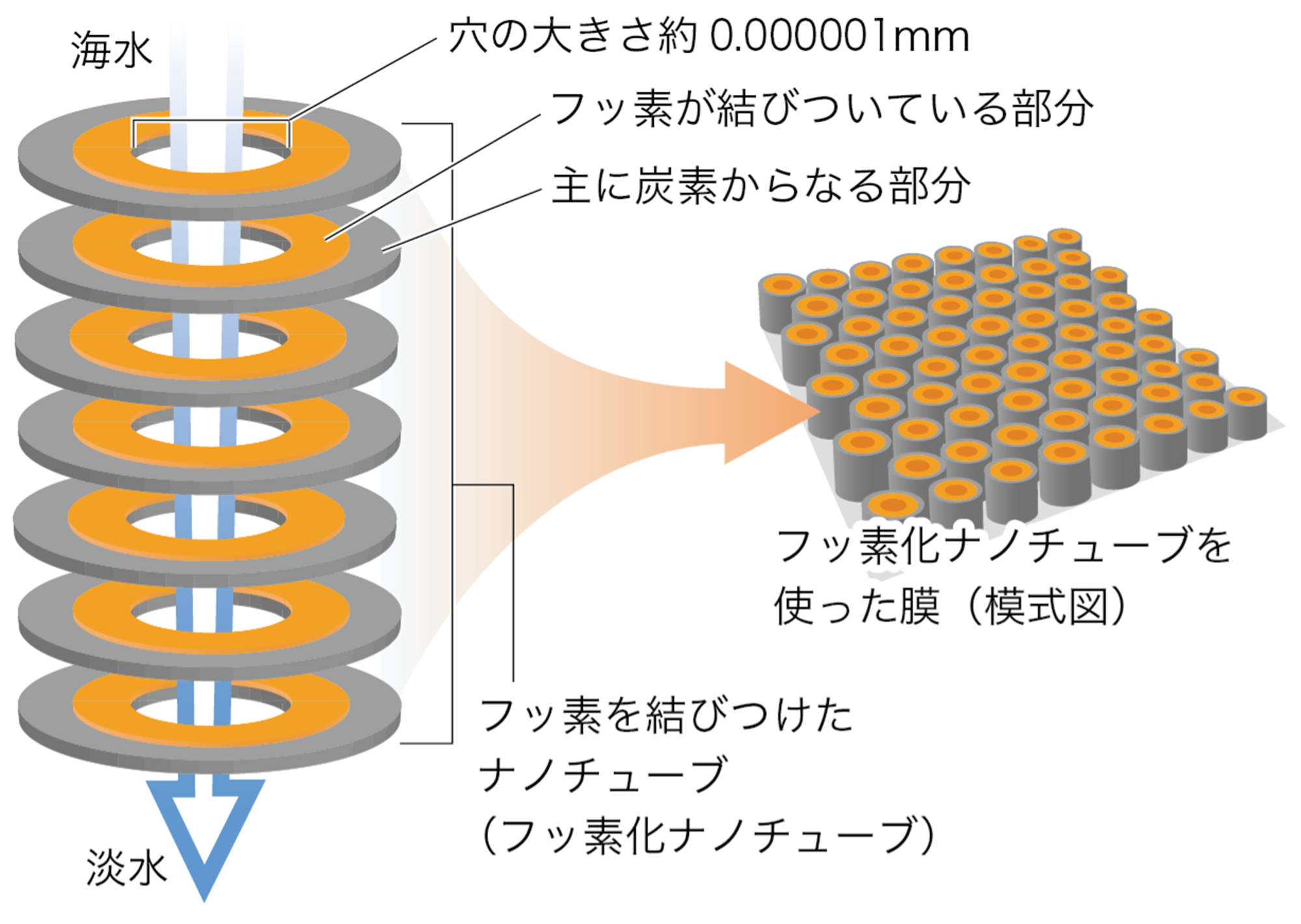

日本は水が豊かだといわれるし,まわりは海という地理的な特徴がある。もっと水資源を使えないのかな?農業や工業,漁業,発電…。どんなアイデアがあるのだろう?

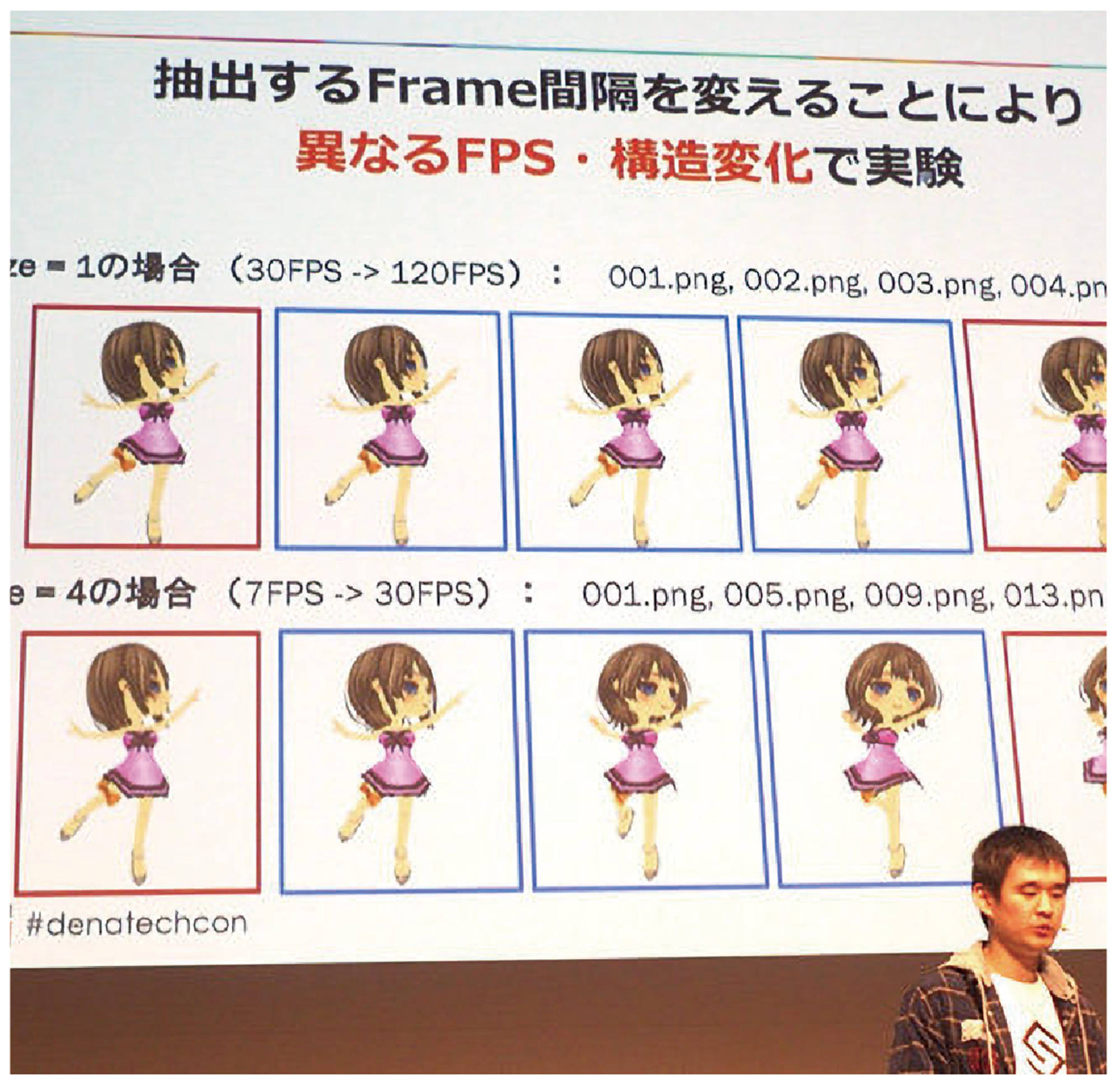

人工知能の発達により,私たちがしていた作業をプログラムやロボットがしてくれる。この関係が発展しつづけると,人間がやってきたことはどうなるのだろう?私たちと機械のちがいはなんだろう?

日本にも世界にも,いろいろな社会問題がある。大きな問題も気になるけど,わたしはまず,わたしがすんでいる地域の問題を調べて,よくしていきたいな。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.267>

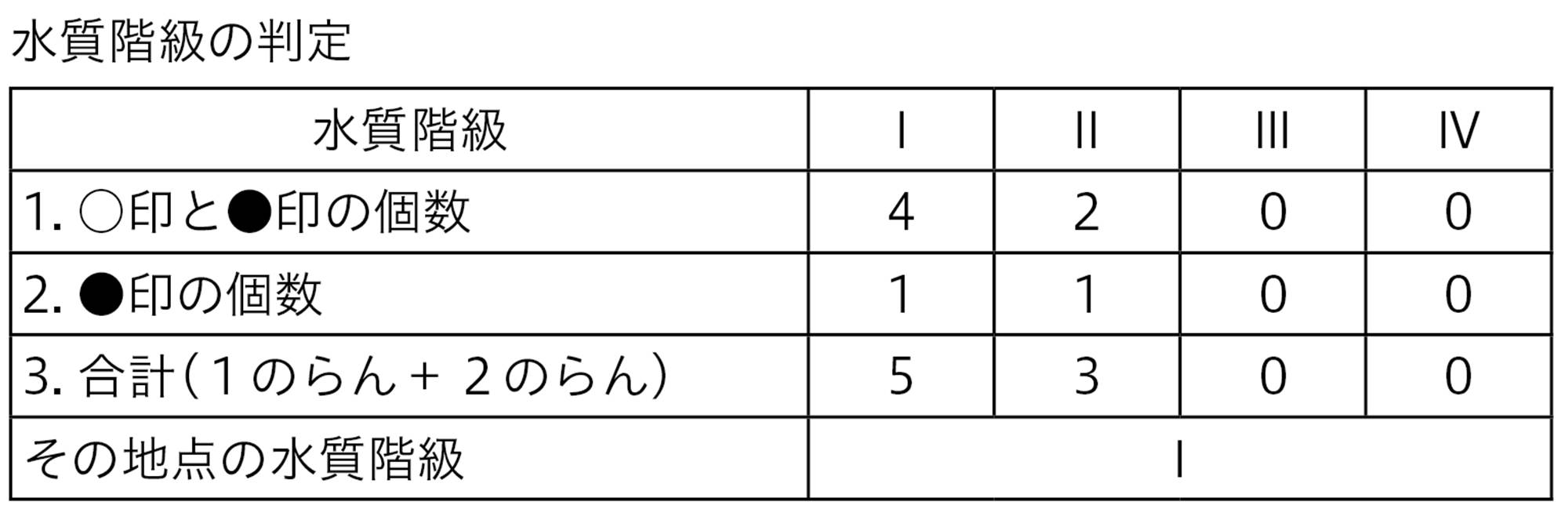

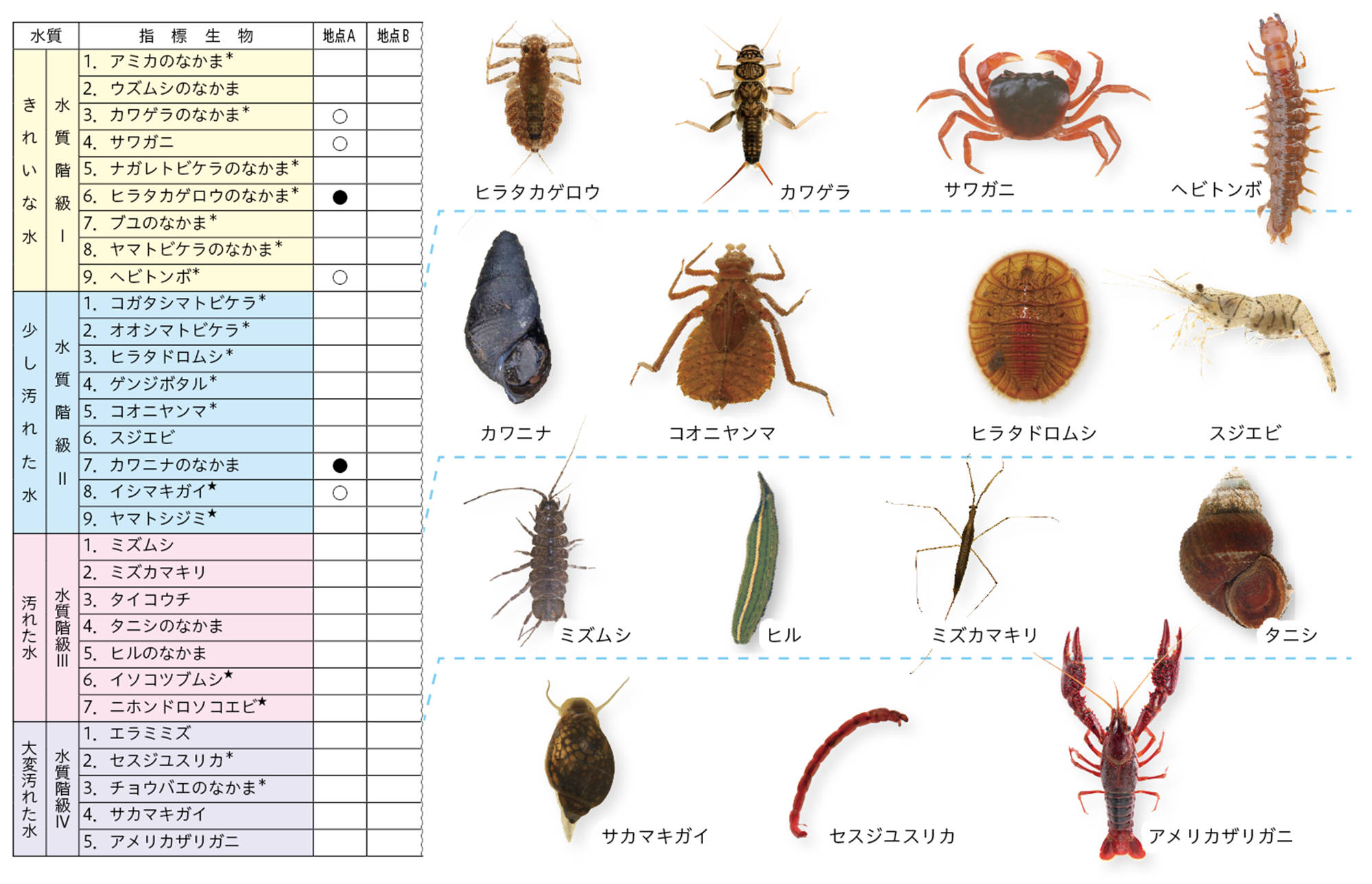

資料 水生生物による水質調査

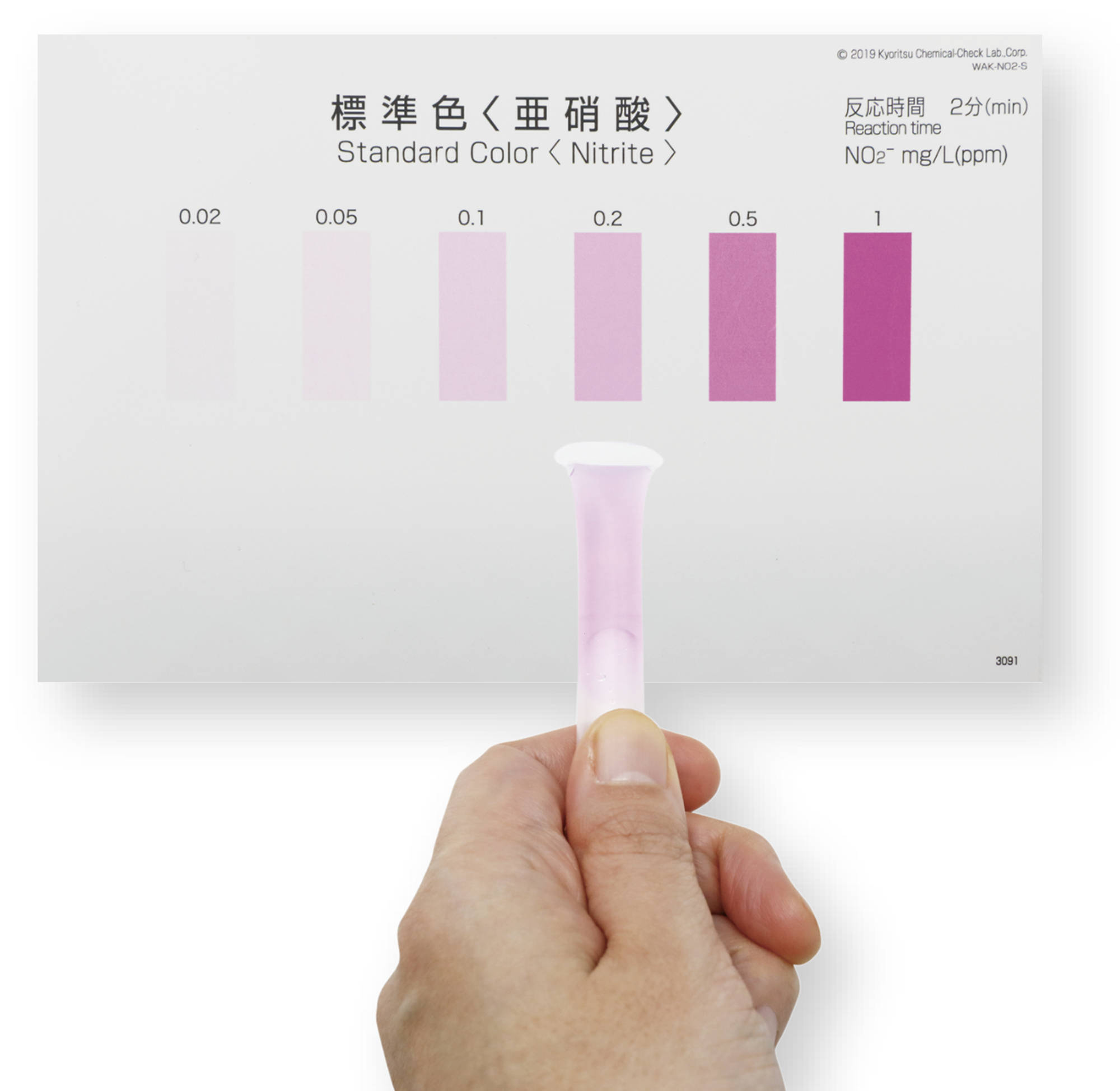

A 化学的な水質調査

簡易水質検査試薬を使って,窒素化合物の濃度(生活排水などによる汚れを示す1つのめやす)などを調べてみよう。

*は幼虫を示す。★は汽水域(海水と河川などの水が混じり合っているところ)の生物を示す。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.231>

7 自然の恵みと災害

日本列島は南北に細長く,周囲を海に囲まれていて,地形も変化に富んでいる。また,温暖で雨が多いことから,豊かな森林が形成され,そこをすみかとする動物も多い。一方,日本列島は世界の中でも地震や火山噴火の多い場所でもある。また,台風の通り道にもなっている。このことから,しばしば大きな自然災害にみまわれる。

私たちが持続可能な社会をつくっていくためには,自然の恵みを効率よく利用し,かつ防災・減災につとめて,自然災害による影響を最小限におさえていかなければならない。

探究3 自然の恵みと災害の調査

地震や火山による現象で,わたしたちの生活に被害が出ることを学んだね。

でも,地球の活動は地下資源や観光資源も生み出して,わたしたちにとって恵みにもなった。

雨は私たちの生活に欠かせない恵みだけど,降水量が多すぎても少なすぎても自然災害になるという多様な見方ができる。

わたしのすむ地域では,洪水が起きたときに備えて,危険な地区や避難場所をまとめた地図(ハザードマップ)を配っているよ。

身のまわりで自然の資源をどのように利用しているか。自然災害に対してどのような取り組みをしているか。調べて,より適切な対応を議論しよう。

日本は水が豊かだといわれるし,まわりは海という地理的な特徴がある。もっと水資源をよりよく使えないかな?農業や工業,漁業,発電…。どんなアイデアがあるだろう?

大災害が起こったときは,地域の救急や消防といった活動もできず,住んでいる人たちの助け合いがとても重要になるらしい。平時にどんな取り組みができるのかな?

そうか,ほんとうに大変なとき,だれかが正しいことを教えてくれるわけではなく,自分やまわりの人と,そのときどきで最善の判断をしなければいけないね。

ニュース

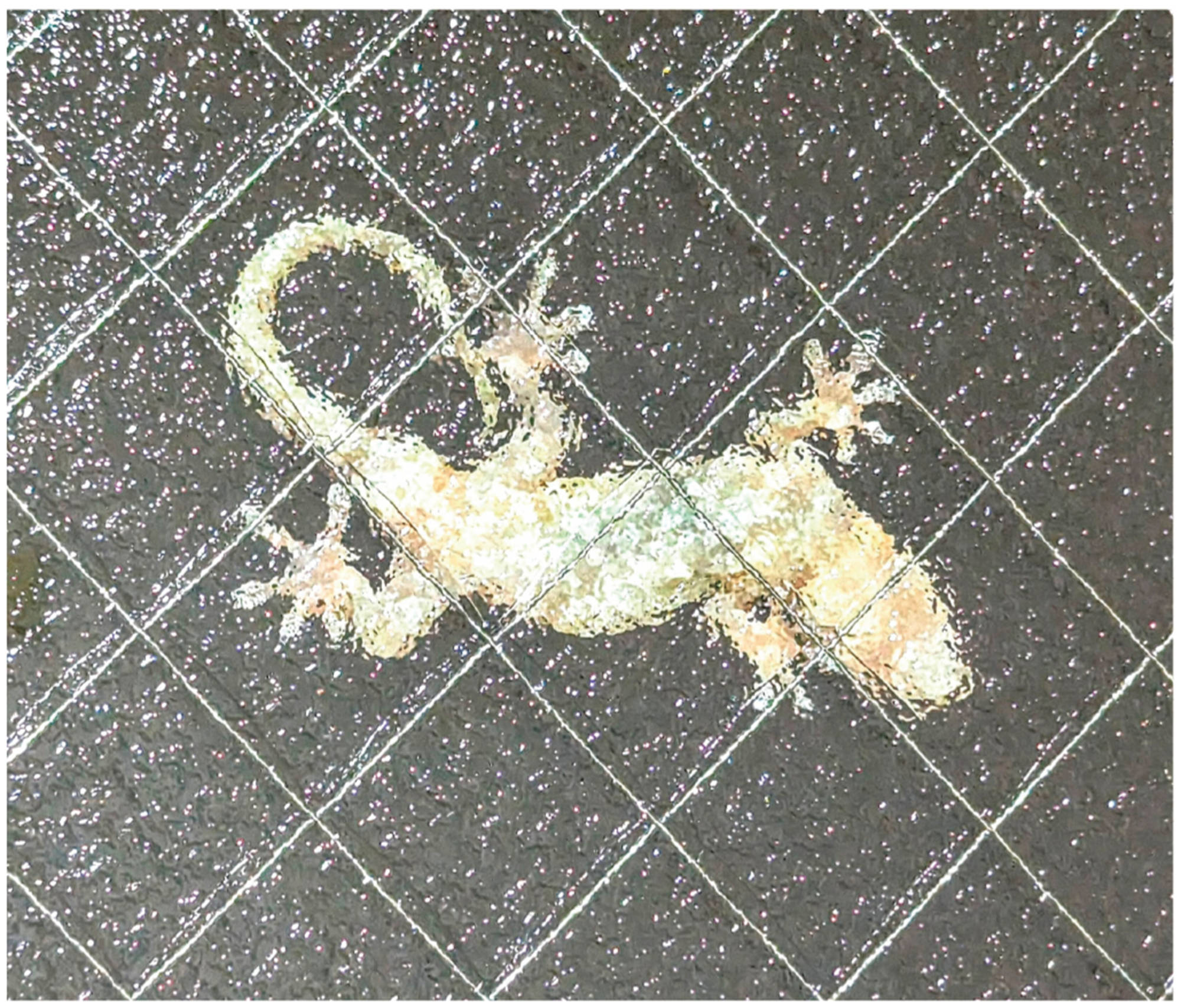

- 逆転の発想で高所にくらす動物 2025年7月9日動物が『より高い場所へ登る』ことは,えさや安全な生息場所を確保する必要のある自然界では大きな意味をもっています。高所でからだを固定する動物は,教科書でも紹介されているように(3学年p.225),指先の微細な毛で強い吸着力を発生させるヤモリのなかまが有名ですが,まったく異なるしくみで高所に登る動物もいます。 米カリフォルニア州やオレゴン州のセコイアの森に生息するハイカイキノボリサンショウウオは,最大88mもの高さで生活する能力があります。この動物は,四角形に広がる特徴的な指先の構造をもっています。この指先にある血管のようすを可視化して撮影したワシントン州立大の研究によると,指先には「血洞」と呼ばれる空間があり,この空間を活用していることが判明しました。登る際には,流れこむ血流量が減少することで,指が柔軟になって木の表面にフィットし,グリップ力を強化します。一方で,指を離す際には,血液が急激に流れこみ,膨張することで摩擦力が低下し,スムーズな離脱が可能になります。ふつう,強く吸着するために特殊なしくみを備えそうなイメージがありますが,この動物は真逆の発想で高所へと登ることを可能としていることが明らかとなりました。 この独特な機構はエネルギーの節約や効率的な移動に貢献していることが示唆され,また,人間にとっても,ロボット工学や義手・義足といった医療技術への応用が期待されます。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

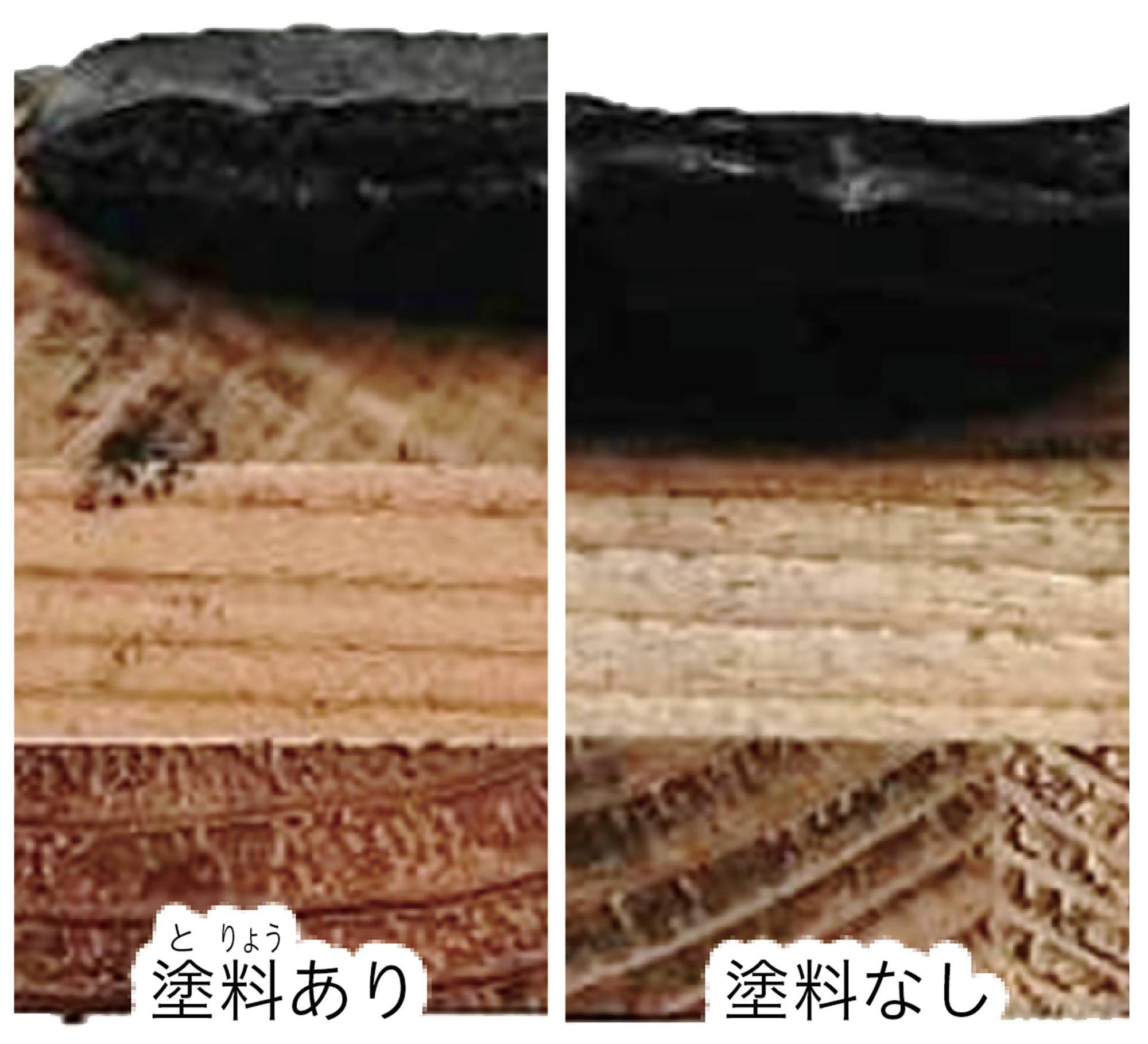

- 「究極」から「至高」へ ~漆黒の材料を求めて~ 2025年7月9日わたしたちの多くが毎日,人によっては毎時間,毎分のように目にするスマホですが,電源を落としているときにはおそらく,画面は例外なく『黒色』かと思います。スマホをはじめ,モニターやテレビなどのディスプレイ装置では,素の状態でどれだけ反射光を抑えた黒色とできるかが,鮮明で美しい画面をつくりだすための鍵とされています。また,分光分析装置といった精密機器の内部では,理想的には完全に無反射の黒体材料が求められます。これまでも『黒さ』だけでいえば99.9%以上の光を吸収する材料は見つかっていましたが,非常にもろく,利用した製品化には難がありました。黒さを追求することと,製品利用が可能なじょうぶさを両立することは,容易ではありません。 この2点を両立するため,国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)では,2019年に,表面にごく微細な円錐状の凹凸を形成することで光を閉じ込める構造を実現した黒体材料「究極の暗黒シート」を開発しました。このシートは,さわっても性能が損なわれず一般環境で使用できるため,大きな反響を得ました。しかし「究極」では,わたしたちが目にする可視光域の反射率は0.3~0.5%程度にとどまっており,さらなる研究が望まれていました。光の反射率が0.1%を下回ると,ヒトの目でもわかるくらいに深い黒色となるといわれています。 「究極」を上回ることを目指し,産総研では,可視光も強力に吸収する「至高の暗黒シート」を開発しました。原理は「究極」と同じですが,素材を見直すことで,実に99.98%という圧倒的な黒さを実現しました。どのくらい黒いかというと,レーザーポインタを当てるとポイント部分が消えてしまうというので,もうよくわかりませんがとにかく『黒』です。もちろん,さわっても性能が損なわれず,製品利用が容易である利点はそのままです。また,このシートに使われた黒色樹脂が,日本の伝統技術である漆塗りの代替品として使われていたものであることも興味深い点といえるでしょう。 今回開発された「至高」の材料は,光学機器や映像の一層の品質アップに貢献すると考えられます。研究チームは,今後は具体的な用途開発や技術移転を進め,光を制御する技術の向上に寄与していく予定としています。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)

- 時代は『巻戻る』―大容量磁気テープの開発 2025年6月24日少し前ですが,ビデオデッキやラジカセなどの磁気テープを利用する機器と異なり,現在のレコーダーなどでは,『早送り』はあっても『巻戻し』は使われていないと聞いて,目を丸くしたことがあります(いまは『早戻し』の語が使われているようです)。たしかに,光学ディスクや半導体を使用した記憶装置においては,テープ時代の『巻く』という表現は何の関係もないので当然なのですが,長らく使われていた言葉がなくなってしまうことについては,何となく寂しさを感じてしまいます。ところが近年では逆に,磁気テープを使った最先端の技術によって,ひょっとすると『巻戻し』も復活をとげるかもしれません。 現代では,高画質の4K・8K映像や,ビッグデータと連携する生成AIの台頭により,デジタルデータの保存量は増加の一途をたどっており,これまでと同様の保存様式では不足が見込まれるようになっています。そこで,日米の企業が開発を進めている,大容量かつ低コストの磁気テープが注目を集めています。これは従来の磁気テープと同様,薄いテープ状のフィルムに粉末状の磁性体が乗っているもので,記録機器の磁気ヘッドを通過する際に磁気を変化させることで情報を記録するものです。アナログなテープのイメージに反し,従来のハードディスクよりも小型・大容量化に成功しており,ランニングコストでも上回るうえ,エラー発生率が低く,50年以上劣化しないという特性ももっています。この進化の背景には,原理はかつてと同じであっても,テープに散りばめる磁性体粒子のサイズ縮小や磁気特性の強化,より均一に磁性体粒子を分散させる技術の向上など,さまざまなくふうがあります。また,テープフィルム自体の素材もより薄く,じょうぶなものとなっていることもポイントです。 現在のところ,利用には専用ドライブが必要となり,導入コストがかかる問題はあるものの,磁気テープの復活とともに『巻戻し』の語がまた聞かれる日も訪れるかもしれません。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります)

- AIの力で『未来の自分』と話そう! 2025年6月18日時間を実際に飛び越えることはまだまだ難しい技術ですが,将来の自分と話すことは,近い将来できるようになるかもしれません。米MITの研究チームは,若者が未来の自分とのつながりを感じ,よりよい選択ができるよう導くためのAIチャットボット「Future You」の開発を進めています。 このシステムは,次の3つのステップで進みます。 1つ目は,生成AIを用い,ユーザーの顔写真をもとに,ユーザー自身の60〜70歳の姿を予測する画像生成を行います。この画像を用いることで,ユーザーは,将来の自分を視覚的にイメージできるようになります。 2つ目に,人口統計学的な情報(名前や職業,家族構成など)や性格診断データをもとに,未来の自分の人格データの背景を形成します。 最後に,生成された未来の人格データをChatGPTに取り込むことで,チャットボットとして未来の自分との対話が可能となります。 研究では,一般的なAIアシスタントを利用したグループに比べ,Future Youの使用者はメンタルヘルスが改善し,不安が減少するなどの効果が確認されました。このシステムを使うことで,未来の自分をどれだけリアルに想像できるか,今の自分と未来の自分とのつながりをどれだけ強く感じられるかという心理学的な指標が強化され,未来の自分のために健康習慣を改善したり,なりたい自分への努力をする意識を高めたりできることが示唆されています。 一方で研究チームは,Future Youは,あくまでも“今の自分をベースにして将来体験しうること”を可能性のひとつとして提示してくれるものであり,決して未来の予言ではないことを強調しています。また,ネガティブな質問によって未来の自分からマイナスのアドバイスが届いてしまうリスクも指摘されており,倫理的な側面からもさらなる改良が求められています。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- ヒトの骨がセメントを強くする 2025年6月10日生物のもつ優れたつくりやはたらきを研究・応用した技術は,生物模倣技術(バイオミメティクス)とよばれ,注目を集めている分野です。生物模倣技術の対象は,他の生物にとどまらず,人間自身にも向けられることがあります。 ヒトの骨は,内骨格としての高い強度をもつ材質です。骨の高い強度は,おもに外側の硬い「皮質骨」によって実現されています。皮質骨は,その内部にバームクーヘンのようなだ円形の管状構造をもち,衝撃を受けて亀裂が生じた際,このバームクーヘン構造に沿って亀裂の進行を外側へと逃がすため,骨全体が一度に砕けるような破壊は起こりにくいという特性があります。米プリンストン大学の研究チームは,この構造を模倣し,新たなセメント系建材を開発しました。 従来のセメントブロックは,強度を高める際には,セメント以外の材料を追加する手法が一般的でしたが,今回の研究では,セメント自体で人間の骨の構造を再現することによって,耐久性を向上させました。すなわち,ヒトの骨のように,内部にだ円形の空洞を設けることで亀裂の拡大を防ぎ,衝撃のエネルギーを分散させるしくみです。その結果,亀裂に対する耐久性が従来のものと比較して約5.6倍向上しました。 また,この新構造は,空洞を設けることでセメントの使用量を削減できるため,作成時に出る温室効果ガスの排出低減にも貢献します。研究チームはこの構造の他素材への応用を視野に入れ,さらなる可能性を探っています。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- 『宇宙サラダ』は安全か 2025年6月4日地球にいても宇宙にいても,野菜を食べることは健康の観点から非常に重要です。そのため,国際宇宙ステーション(ISS)では食用の植物が栽培されており,特に,レタスを栽培するプロジェクトは大きな注目を集めました。しかし,地球で安全な野菜は,宇宙でも安全だといえるのでしょうか。 ISSは,地球と同様に,食中毒を引き起こすサルモネラ菌や大腸菌といった細菌が生息する環境であることも知られています。ISSにおけるこれらの細菌と植物との関係を,米デラウェア大学が研究しました。それによると,ISSを模した低重力環境では,植物の細菌に対する防御機能が低下する可能性があることが明らかになりました。植物は地球上では,細菌の存在を感知した際に気孔を閉じることで感染を防ぐ機構をもちますが,低重力環境下では気孔が開いたままとなり,細菌に対する防御機能が低下することが確認されました。また,地球上では植物の細菌に対する防御をうながすはたらきをもつ根粒菌(植物と共生する微生物の一種)も,低重力下では十分に機能しないことがわかりました。つまり,食中毒を引き起こす細菌は,宇宙の無重力環境では,地球よりも植物を汚染しやすい可能性があることになります。 現在,研究者らは,植物の遺伝子に調整を行い,宇宙環境でも気孔を適切に閉じる品種を開発することで,食料生産の安全性を向上させる取り組みを進めています。この取り組みが成功すれば,宇宙産のレタスで安全なサラダを楽しめる未来が訪れるかもしれません。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- まばたき発電で拡張現実の世界に 2025年4月28日たとえば,近所のスーパーに買い物に行き,食品を見るだけで,産地や消費期限,オススメの調理法までもが一緒に視界に映る…。こんな世界も,スマートコンタクトレンズを組み合わせた拡張現実(AR)技術の発展により,夢物語ではなくなってきています。しかし,このスマートデバイスは,眼球に直接装着するコンタクトレンズである以上,小型化・軽量化の問題をクリアすることが必須であり,特に,他のパーツに比べて小型軽量化の難しい電力供給システムをどうするかが,大きな課題となっていました。 この課題を解決すべく,米ユタ大学の研究チームは,スマートコンタクトレンズで機能する2種類の発電システムを開発しました。1つは,まばたきの際に生じる涙を利用するもので,涙にふくまれる電解質とレンズ表面の金属が触れることで起こる化学反応を利用し,電気を取り出すしくみです。まばたきという,誰にでも必ず起こる生理現象を利用していることは,ほぼノーコストで電気をつくり出せる非常に優れた着眼点といえるでしょう。もう1つの発電システムは,柔軟性のあるシリコン太陽電池を利用したものです。太陽電池は,まぶたに直接接することがないようコーティングが施され,太陽光以外の光源からも電力を得ることができます。「まばたき発電」と太陽光発電を組み合わせることで,まばたきをしているときにも,していないときにも,効率よく電力を得ることが可能とされています。 現時点ではまだ小さな電力しか生み出すことができませんが,さらなる改良によって実用化が期待されており,一見すると裸眼に見える人が,スマートコンタクトレンズを通じて電子の海から情報を得る未来は近づいているかもしれません。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- じょうぶなのに分解されやすい超分子プラスチックの開発 2025年4月23日地球規模での喫緊の環境問題となっているマイクロプラスチック。この問題に対し,野外で自然に分解されることで環境への影響を低減する生分解性プラスチックは,解決策のひとつとなり得ますが,よくよく考えてみると,”使用時のじょうぶさ”と”使用後の分解されやすさ”という,相反する2つの性質を両立する必要があることに気がつくでしょうか? リサイクルの容易なプラスチックの原料となるポリマー(プラスチックを構成する単位)には,ポリマーの構成単位となるモノマー間が比較的弱い結合によって結びついた,高い分解性を示す「超分子ポリマー」とよばれるものがありますが,この高い分解性がゆえに,これまで超分子ポリマーは,柔らかい材料にしか使えず,一般的なプラスチックの代替はできないと考えられてきました。 今回,この欠点を補うように作製されたのが,2種類のモノマーを特殊な架橋構造で結合させて得られた,ガラス状の超分子プラスチックという新素材です。この素材は,耐熱性や硬度などの条件に対し,既存のプラスチックと遜色がない物性を示すことがわかりました。その一方で,ひとたび海水のような塩水に入れると,取りこんだ生物が代謝可能なレベルとなるまですみやかに分解されるため,マイクロプラスチックは形成されません。さらに,いったん分解されても,エタノールを使って容易に回収でき,また,回収後は超分子プラスチックへと戻すことが可能です。つまり,撥水被膜で覆って塩水への耐性をもたせるだけで,水中をふくむさまざまな野外環境で長期に,安全に使用することができます。 この盛りだくさんな利点をもつ超分子プラスチックは,これからのプラスチックのあるべき姿を示すと考えられます。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- ぬれても使える接着剤―決め手は”ムール貝” 2025年4月16日接着剤といえば水に弱いイメージがあるかもしれませんが,水にぬれた面どうしを強固に接着する接着剤も存在します。その際,生体環境のような湿った面であっても結合できる接着剤は,医療機器の生体表面への接着や止血などに役立てることができます。生体に使う接着剤では,安定した強固な接着はもちろん重要なのですが,剥離時に組織を傷つけないという相反する性質も求められるため,実用化の難しい技術となっています。 東北大学の研究グループは,ムール貝の足糸(あしから分泌される特殊なタンパク質からなる,水中で岩などに強固に付着できる構造物)に着想を得て,体温以上では強固に接着し,その一方で,体温以下では容易に剥離する温度応答性水中接着剤を開発しました。この接着剤は,生体医療機器の安全な装着と皮ふへのダメージ軽減の両方を可能にするものとして,その実用化が期待されています。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- 【「秒」の定義が変わる!? 超高精度の時計の研究,本田賞を受賞】 2023年3月1日現在,時間の単位「秒」は,原子の振動数を基準とした「原子時計」により定義されています。しかし,原子時計の1000倍の精度を誇り,1秒ずれるのに300億年かかるほど正確な新しい時計「光格子時計」が発明され,いずれ秒の定義が変わるとされています。 光格子時計は,おおざっぱにいうとレーザー光の干渉によりストロンチウム原子を極小の空間に1個ずつ閉じ込め,原子同士が互いに影響を及ぼさないようにして,原子とレーザー光の共鳴周波数を精密にはかって時間を計測する時計です。 光格子時計のアイデアが提唱されたのは2001年ですが,その後実際に装置を作成・改良し,東京スカイツリーの上と下での時間差を計測して性能が確認されるなどの研究が進められており,このたび本田宗一郎氏が設立した本田財団による国際賞「本田賞」を受賞しました。 もと記事リンク

- 【文明の発達は“無駄づくり”が支えている!?】 2023年3月1日「わたしは,無駄なものをつくるプロです」と名乗る“無駄なもの発明家”による,渾身のゆるゆるものづくり入門が,子供向けの書籍になりました。 「※この本を読んでも,役に立つものはまったく作れません。ご注意ください」と出版元の紹介に真っ先に出てくるように,「インスタ映え台無しマシーン」「小銭探知靴」など,絶妙に役に立たないのに妙に興味のツボをくすぐる発明が,丁寧な解説とともに紹介されています。 すべての漢字にルビがつき,小学生でも読める表記になっていますが,発明品の仕組みには回路や抵抗,伝導など,中学校の学びも関連しています。失敗上等,ものづくりへの興味の入り口に生徒にもおすすめしたい一冊です。 『無駄なマシーンを発明しよう! ~独創性を育むはじめてのエンジニアリング~』技術評論社 2021年7月 ISBN 978-4-297-12213-3 定価1,980円(本体1,800円+税10%) もと記事リンク

- 【m-RNAワクチンの原料,実はしょうゆ会社が作っている!】 2023年3月1日新型コロナウイルスのワクチンとして一躍有名になった「m-RNAワクチン」は,40年以上前から研究が進められていましたが,mRNAをそのまま体内に投与すると免疫反応により炎症を起こすことから,ワクチンや医薬品としての実用化は難しいと考えられていました。しかし,m-RNAの構成物質であるウリジンを修飾核酸(シュードウリジンなど)に置き換えることで,免疫反応を起こさずに体内で目的のタンパク質を生産させる,効果の高いワクチンをつくることができるようになりました。 しょうゆでおなじみの「ヤマサ醤油」は,「うま味」の研究から発展して核酸関連物質を50年以上も研究・生産。医薬品原料「シュードウリジン」の生産も行っており,ワクチンの原料として現在フル稼働で世界中へ輸出を行っています。なお,シュードウリジンはしょうゆやつゆなどの製品には使われていないそうです。 もと記事リンク

- 【秋の味覚・サンマの養殖はなぜ行われていないのか】 2023年3月1日秋の味覚といえばサンマ。しかし,サンマは近年不漁が続き,価格も高騰しています。ならば,養殖して増やせないのでしょうか? 記事では日本で初めてサンマの繁殖に成功した「アクアマリンふくしま」の担当者に疑問をぶつけます。アクアマリンふくしまでは,通年でサンマを展示。水槽の中で最大8世代の累代飼育にも成功しています。 担当者によると,サンマは神経質で鱗や皮膚が傷つきやすく,温度や光にも敏感に反応します。また,胃がない魚なので,常に餌を与えていないと痩せて死んでしまいます。このように扱いが難しい上に売価が安いので,養殖が進まないのではとのこと。 何より,養殖するためには,まず自然界からサンマを捕獲する必要があります。まずは海に生息するサンマを守り,増やしていくことが大切なのでしょう。 もと記事リンク

- 【世界中の微生物が,プラスチックを分解するように進化しつつある!?】 2023年3月1日高温多湿な日本の夏に食品を安全に運搬するとき,丈夫なプラスチックは大活躍です。しかし,丈夫ゆえに分解されにくいプラスチックによる環境汚染が大きな問題となっています。 ところが最近になって,「世界中の微生物がプラスチックを食べるように進化している」可能性が示されました。 スウェーデンの研究チームが世界中の土壌や海水中の合計169ヶ所から集めたサンプルからは,プラスチックを分解する酵素が合計で3万種以上も発見され,特にプラスチック汚染がひどいエリアではより多くの酵素が存在することが報告されています。 難分解性のリグニンがきのこによって完全分解されるようになったのと同様,いずれ人間の作り出したプラスチックを完全に分解する生物が進化するのかもしれません。そうなったとき,コンビニおにぎりを安全に持ち運ぶには,今よりちょっと注意が必要になるのでしょうか? もと記事リンク 論文

- 【身近なリスクをビジュアルに! 重ねるハザードマップ】 2023年3月1日先日の「マツコの知らない世界」でも紹介されていた,ハザードマップのデータベースがこちら。土砂災害,津波,洪水など,さまざまなタイプのハザードマップ情報を,地図に重ねて表示することができます。 地震に関する学習で使うもよし,避難訓練などの前後に学校や自宅周辺,通学路のリスクを確認するもよし。地図上で動かしながら操作でき,リスクのある範囲に色がついてビジュアルに表示されるので,どのような場所にどんなリスクがあるかが簡単に一目でわかります。 今年3月には,中学校の修学旅行先で地震に遭遇し,宿泊先のホテルで避難した例もありました。秋の修学旅行シーズン,滞在先のリスク確認にも活躍しそうです。 もと記事リンク

- 【mRNA技術でマラリアワクチン開発へ】 2023年3月1日マラリアは現在もなお世界で毎年40万人以上の犠牲者が出ている病気であり,犠牲者の多くは幼い子供たちです。マラリアを予防するワクチンは長い間切望されてきましたが,これまで有効なワクチンは存在しませんでした。 7/26,COVID-19のワクチン開発にも関わったドイツのビオンテック社が,mRNA技術を用いたマラリアワクチンの開発を始めることを発表しました。 もと記事リンク

- 【画像生成AIに,イメージに近い画像を描かせる「呪文」とは?】 2023年3月1日MidJourney,DreamStudio,AIピカソなど,AIによる画像生成技術を使ったさまざまなサービスが公開されました。 多くの場合,web上の画像情報を学習したAIに,言葉で命令して画像を作らせる……のですが,いいかんじになることもあれば,「何をどう誤解すればそうなる!?」という結果になることも。 この記事は,そんなAIに思った通りの画像を描かせるための「呪文」を,魔術に例えて解説したもの。「ベクトルの方向を強く定義する力ある言葉(ルーン)の語彙力」と「再現性をもった呪文の組み立て」で,最強の詠唱呪文を手に入れましょう……! なお,記事の中にある「禁呪」ですが,MidJourneyの無料アカウントでは「作った画像はMidjourney内の全員に公開」なので,うっかり詠唱した場合のリスクはラピュタにおける「バルス」並み。決して試さないよう,くれぐれもご注意ください。 もと記事リンク

- 【房総半島沖の深海から大量のプラスチックごみ発見 ―行方不明プラスチックを探しに深海へ―】 2023年3月1日プラスチックごみは生物に分解されず,生態系への悪影響が懸念されています。海洋には今も毎年1,000万トンを超えるプラスチックごみが流入し続けており,その多くが深海に沈んでいると考えられていましたが,実態はよく分かっていませんでした。 今回,有人潜水調査船「しんかい6500」を用いた調査で,房総半島沖の水深6000メートル付近の海底に,大量のプラスチックごみが堆積していることが確認されました。昭和59年(1984年)製造の食品包装がほぼ無傷で見つかるなど,深海ではプラスチックがより分解しにくい証拠も見つかっています。 もと記事リンク 論文

- 【「科学」の魅力を伝える100冊】 2023年3月1日「科学」の魅力を伝える中高生向けの書籍100冊を選び,書店や図書館などとタイアップして毎年約500ヵ所でフェアを行う「科学道100冊プロジェクト」が今年も始まりました。 時代を経ても古びない定番の良書「科学道クラシックス」50冊と,今年のテーマ「未来エンジニアリング」「脳とココロ」「つながる地球」に沿って選ばれた「テーマ本」50冊の計100冊を,500ヵ所のフェア会場やHP,SNS等で推薦コメントとともに紹介します。今年のテーマ本にはジャンプコミックス『Dr. STONE』や,感染症の歴史をビジュアルにたどる『ビジュアル パンデミック・マップ─伝染病の起源・拡大・根絶の歴史』などが選ばれました。 希望する中学校・高校などの教育機関もフェアに参加できます。参加校には書棚ツール一式やブックレット100部が無償提供されます。 もと記事リンク

- 【数百年かかるプラスチックの分解を1~数日で可能にする酵素を開発】 2023年3月1日ペットボトルに使われているPET(ポリエチレンテレフタラート)は,自然界では分解されるまでに数百年かかると言われています。しかし,今回開発された酵素を使えば,1日~1週間で分解できるとのこと。 開発された「FAST-PETase(ファストペターゼ)」は,もともとPETを分解できる細菌がもっていた酵素で,より分解速度を高めるだろう突然変異を人工的に組み込んでつくられました。また,この酵素は50℃以下の温度でもはたらくことが確認されています。常温ではたらく酵素により,難分解性のプラスチックごみの引き起こすさまざまな問題に新たなアプローチができることが期待されています。 もと記事リンク 論文

- 【海を知らない海水魚を養殖する!】 2023年3月1日海から30kmほど離れた山の中腹,しかも廃水を下水道に流すことができない! そんな制約の中で研究を重ね,岡山理科大学准教授の山本俊政さんは陸の上で海の魚を安定して育てる方法を生み出しました。 山本さんが開発した人工飼育水「好適環境水」は,海水魚に必要な最小限の成分だけを含んだ水であり,塩分濃度は海水の1/4。淡水魚や野菜もこの水で育てることができます。さらに水をリサイクルして循環できる仕組みを確立し,海から遠く離れた山の中や,水の調達が難しい砂漠でも魚を育てることが可能に。将来は宇宙での応用を見据えています。 もと記事リンク

- 【スマホからブッダ!? 悩みにこたえてくれる「ブッダボット」が開発される】 2023年3月1日仏教の僧侶と研究者がタッグを組んで,AIブッダが悩みに回答してくれる対話型AIが開発されました。名付けて「ブッダボット」。 ブッダボットは,仏教への親しみをもってもらうことを目的に,現存する最古の仏教経典である「スッタニパータ」と,原始仏教経典の1つ「ダンマパダ」の一部など,合計1000パターンの回答を機械学習させて開発されました。質問に対し,学習したデータの中からAIが選んだ回答を返します。 学習元の経典は,もともとブッダが悩める弟子に対して教えを説いたもの。記事では,試しに「どうしたら幸せになれるか」とスマホ画面に浮かぶ仏像に聞くと,「怠けずに努力し,よく考えることで,本当の幸せが得られる」と,なかなかに徳の高いお返事が。 当面はイベント会場などでの限定公開ですが,いずれはアプリとしての公開も想定しているそうです。 もと記事リンク

- 【近大生作「宇宙マグロ1号」,宇宙へ!】 2023年3月1日「宇宙マグロ1号」は,マグロの完全養殖で有名な近畿大学を中心とした研究グループが開発・作成した超小型衛星です。大きさは1辺が10センチほどの立方体で,近畿大学の学生が自らの手で組み立てました。表面には反射特性を最適化した再帰性反射材シートを装着しており,地球から約4000km離れた宇宙空間に打ち上げた後,地上からレーザーを照射して,宇宙空間における反射材の特性を調査。将来的には調査結果をスペースデブリ(宇宙ゴミ)の回収につなげたいと考えているそうです。 「宇宙マグロ1号」は,2022年内に宇宙へ打ち上げられる予定です。 もと記事リンク

- 【きみもAIでタンパク質の構造予測をしてみないか! AI研究最前線】 2023年3月1日AI(人工知能)である「アルファ碁」が人間のトップ棋士に初勝利をおさめたのは,2016年のこと。そして「アルファ碁」を開発したディープマインド(DeepMind)社が次に狙いを定めたのは,かねてより挑みたいと考えていたタンパク質の立体構造の予測でした。 鎖状につながったアミノ酸が複雑に折りたたまれたタンパク質の構造は,従来ひとつひとつ実験で構造を確かめるしかありませんでした。しかし,ディープマインド社が開発したAI「アルファフォールド」は,アルファ碁などで培った深層学習が活用されており,従来は実験に1年ほどかかっていたものでも,約1時間程度で構造を予想できます。タンパク質の立体構造が簡便に予想できることにより,タンパク質の機能を解明する研究が加速することが期待されています。 「アルファフォールド」は2021年にオープンソース化され,だれでも使えるwebサイトが公開されています。実際のタンパク質のアミノ酸配列を入力し,どんな形になるのか試してみるのも楽しそうです。 もと記事リンク タンパク質構造予測サイト「コラボフォールド」

- 【半永久的に変色・退色しないスゴい塗料が開発される】 2023年3月1日顔料や染料など,ものに色をつけるために使われる塗料は,さまざまな色素が含まれており,色素の中の有機物が分解されると変色したり,色があせたりしてしまいます。 しかし,今回開発された塗料は,数ナノメートルのサイズで微妙に異なる大きさのケイ素粒子からなり,粒子のサイズによって特定の光の波長を強く散乱するという性質を利用した構造色によって色を生じさせるため,半永久的に変色・退色しません。 今後,企業による粒子の製造や印刷などの実用化が進められる予定です。 もと記事リンク 論文

- 【電力を位置エネルギーとして貯蔵する「重力バッテリー」,実用化へ!】 2023年3月1日世界的な脱炭素の流れの中で,出力にムラのある再生可能エネルギーを効率よく使うために,電力を効率的に蓄える仕組みが必要とされています。すぐに想像するのは「バッテリー」だと思いますが,これは電力を化学エネルギーに変えて貯蔵します。 今回ご紹介するのは,電力を位置エネルギーに変える「重力バッテリー」です。これは,電力量に余裕があるときに電力で砂などの重量の大きなおもりを高所に移動しておき,電力量がひっ迫したときにおもりを低所に下ろして発電する仕組みです。 重力バッテリーは,おもりを高所に置いておけば数年単位でも放電せずにエネルギーを保存可能という利点があります。水を使った揚水発電はすでに世界的に使われていますが,大容量のエネルギー発電施設として,鉱山の廃坑跡などを利用した重力バッテリーが世界中で活用されるようになる日も近いかもしれません。 もと記事リンク

- 【「崖から落ちたけど,壁にナイフを刺して何とか助かったぜ…」を体験できるVR,東京電機大が開発】 2023年3月1日崖から落ちた人物がとっさに崖にナイフを突き立てて,ガリガリと音を立てながらなんとか止まり,「ふう」と汗をぬぐう…そんなマンガみたいなシーンを疑似体験できるVR触覚システムが開発されました。 システムはナイフ型デバイスと崖面を模したベルトコンベヤー型のデバイスなどからなり,ナイフを崖面デバイスに押し当てたときの圧力値を感知して崖(ベルトコンベヤー)の速度が変わり,連動したVR映像がゴーグルに映し出される仕組みです。回転するコンベアからの反力と摩擦力により相対的に落下する感覚を覚え,それに耐えてナイフを押し込むと最終的に落下が止まる感覚がリアルに味わえます。 もと記事リンク 論文

- 【量子コンピュータでも解読できない!? 素粒子「ミュー粒子」を使った暗号化技術】 2023年3月1日宇宙から降ってくる素粒子の一種「ミュー粒子」を使った暗号化技術が発表されました。 簡単にいうと,暗号をやりとりする双方が同一のミュー粒子を観測し,送信側は粒子の観測時刻をパスワードとして暗号化する,というものです。受信側は,暗号化されたデータだけを受け取りますが,ミュー粒子が一定の速度で進むことを利用し,受信地でミュー粒子を観測した時刻と送信者との距離からパスワードを算出し,情報を解読することができます。 ミュー粒子は宇宙からランダムに降ってくるため予測ができないこと,また暗号のパスワードのやりとりが不要なことから,解読できない暗号技術として期待されています。 もと記事リンク 論文

- 【クモの死体を自在に操れるロボットアームに転用!?】 2023年3月1日夏の終わり,道端でひっくり返っているセミの生死を見分ける方法として,「脚が閉じていたら死体」といわれています。クモも同様に死ぬと脚が閉じ,丸まった姿勢になります。これは,クモは関節を曲げる筋肉(屈筋)だけをもち,関節を伸ばすときには脚に体内の水分を送り込むという仕組みをもつためです。 この仕組みに目を付けた米国ライス大学の研究チームは,クモの死体に,水の代わりに空気を送り込む装置を装着し,脚を自在に開閉できるシステムを開発しました。記事中の動画では,非常にスムーズな動きでものをつかむことに成功しています。研究チームでは,小さな物体や部品をつかむ生分解性のロボットアームとして応用できるとしています。死体を動かす,という不気味さや,倫理的な問題があるような気もしますが……。 もと記事リンク 論文

- 【古文書を解読できるスマホアプリ登場!】 2023年3月1日社会科の資料集や博物館などでよく目にする「くずし字」。ほんの150年ほど前まで日常的に日本人が読み書きしていた日本語でありながら,今,ほとんどの人はくずし字を読むことができません。そのため,災害の記録や昔の生活の様子などの貴重な記録が活かされることなく,ときに破棄されてしまうことも。そこで,大量の古文書画像を学習させたAIを使った古文書解読アプリが開発されました。 すでに無料アプリ「みを」などが公開されている中,来春をめどに凸版印刷のアプリもリリースされる予定です。撮影OKな博物館で,ぜひお試しあれ。「みを」使用者からは,「春画の背景に書かれているくずし字の内容がかなりエロい」など,これまでになかった感想が出ているそうです。 もと記事リンク 「みを」について

- 【新開発! 2000℃以上に耐える「炭素繊維強化超高温セラミックス複合材」】 2023年3月1日数千℃の高温下では,鉄やアルミなど身近な素材は融解してしまいます。しかし超高音速機やスペースシャトルなど,その高温に耐える素材が必要な場面では,高温に耐え,かつ劣化しにくい素材が求められてきました。 今回開発された新素材は,ジルコニウムやチタンの合金をベースとした炭素繊維強化超高温セラミックス複合材料です。これまで使われてきた炭素繊維強化炭素複合材料では,素材に含まれているケイ素の酸化反応などによって劣化が起こることから,高温でも劣化しにくいジルコニウムやチタンを使っています。実験により,この新素材は2000℃までの高温に耐えることが確認されました。この結果は,今後,航空機やロケットの耐熱コーティングなどに活かされることが期待されています。 もと記事リンク 論文

- 【医療にも使われるAIを使って,へんてこ銀河を発見!】 2023年3月1日「異常検知AI」は,産業や医療など,幅広い分野で実用化が進められています。そのAIを天体画像の解析に応用することで,膨大な観測データから特殊な特徴をもつ画像を短時間で検出することに成功しました。 今回解析されたのは,すばる望遠鏡が高感度で撮影した5億を超える銀河の画像です。異常感知AIを用いて極端な色や形状を示す銀河を検出させたところ,クェーサーや,爆発的に星を形成している銀河などをかなりの確率で選び出すことに成功。今後,特定の種類の天体を検出する手法にも応用可能ではないかと考えられており,世界中の望遠鏡が日々観測して蓄積されている大量の観測データを活用し,新たな発見につなげることが期待されています。 もと記事リンク 論文

- 【再充電と無線通信が可能な「サイボーグ昆虫」が開発される】 2023年3月1日「サイボーグ」とは,生物と機械装置の結合体を意味する言葉です。SF映画などでよく登場するサイボーグはヒト型ですが,今回開発されたのは,「太陽電池で再充電でき,無線で行動を制御できる」という機能を持った昆虫型のサイボーグです。 研究で使われたのは,翅のない「マダガスカルゴキブリ」。体長約6センチほどのゴキブリの背中(胸部)に移動制御装置をバックパックのように背負わせ,腹部背側に極薄の太陽電池を接着して,完全放電したのちの再充電や,「右に曲がらせる」という移動の制御に成功しました。 サイボーグ昆虫は,昆虫型のロボットよりも省エネなこともあり,世界中で盛んに研究が行われています。将来的には,人間が入ることができない狭い隙間の探索が必要となる災害現場などへの応用が期待されています。 もと記事リンク 論文

- 【新型コロナ対策に貢献したmRNAワクチン技術の開発者に米ラスカー賞】 2023年3月1日世界的な権威がある米国の医学賞「ラスカー賞」(臨床分野)に,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対するm-RNAワクチン技術の開発に関わったカタリン・カリコ氏とドリュー・ワイスマン氏が選ばれました。 m-RNAをワクチンや薬に利用するという発想は1990年前後からあり,長い研究の歴史があります。しかし,合成したm-RNAを人体に入れると免疫機構が「異物」と認識する上,m-RNA自体が体内で壊れやすいという問題があり,実用化には至っていませんでした。 カリコ氏とワイスマン氏は,m-RNAを構成する物質の一部をt-RNAの構成物質に入れ替えることで,これらの問題が解決できることを発見。2005年の発表当時はまったく注目されませんでしたが,研究は継続され,今回の短期間でのワクチン開発につながりました。 もと記事リンク