※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.31>

2|植物の分類

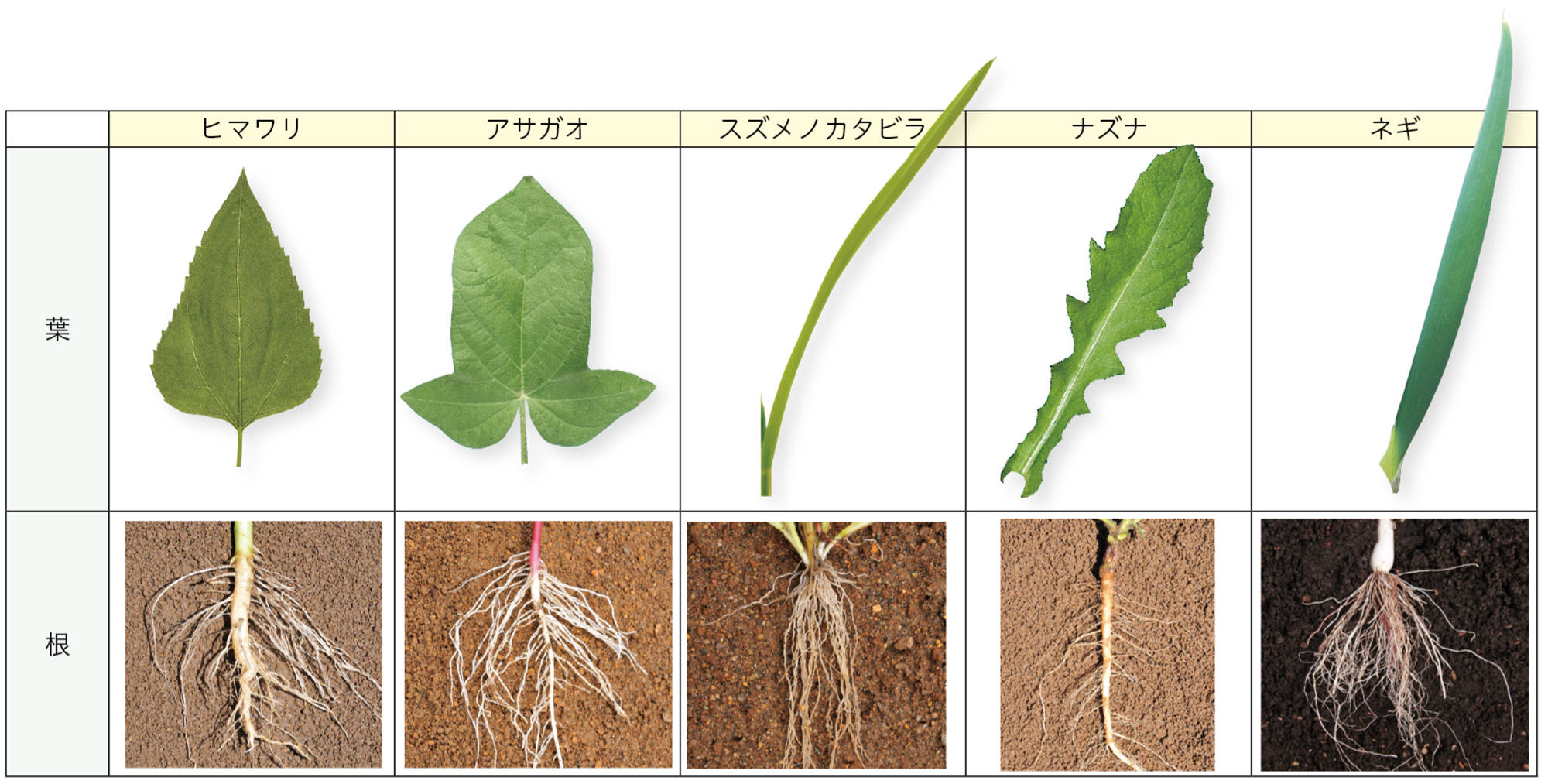

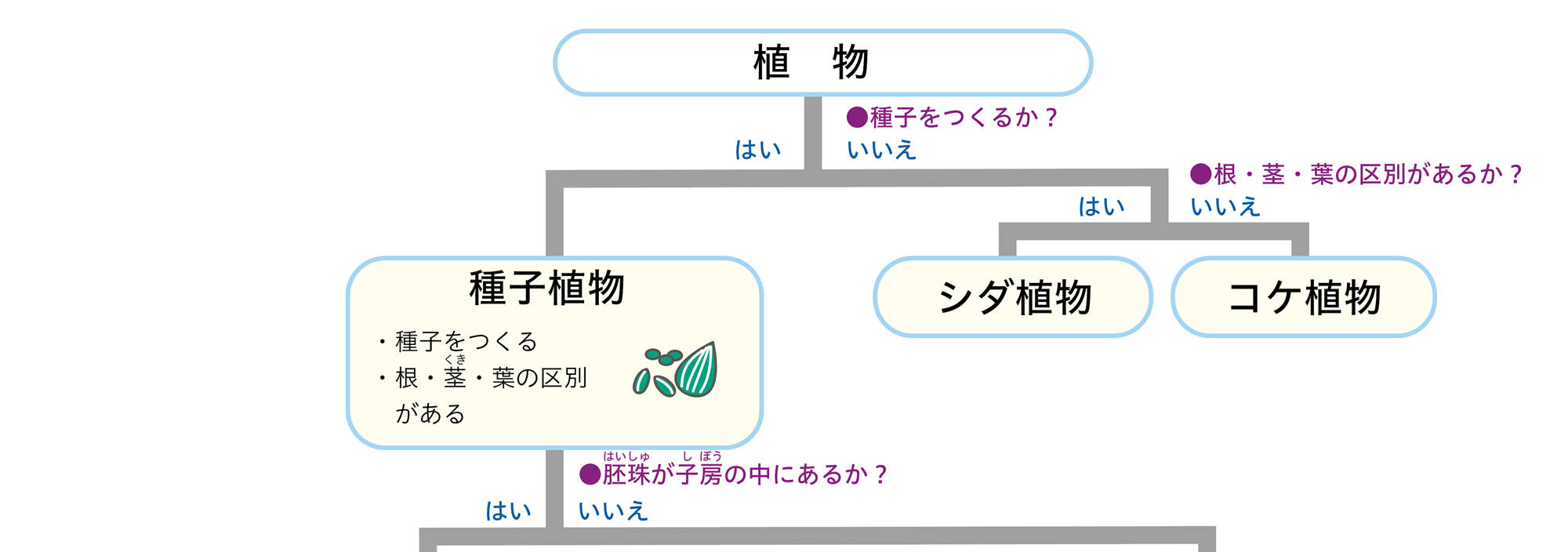

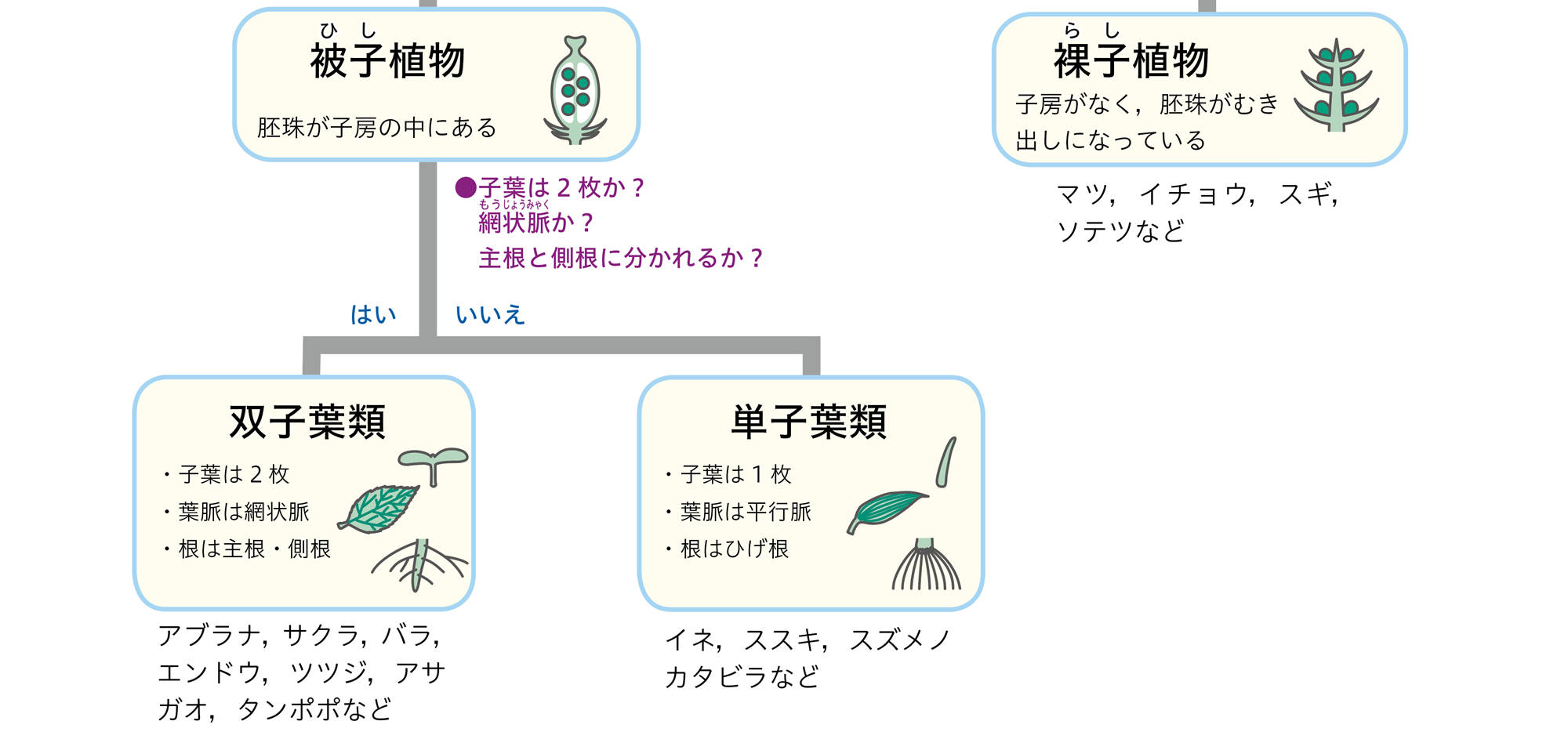

植物は,そのふえ方という観点を優先して❶,図16のように分類することができる。このうち被子植物は,「芽生えのようす・根のようす・葉のすじがつくるもよう」といった観点で,さらに分類されている。

「探究5」で,さまざまな被子植物を分類しようとするとき,どのような観点と基準が考えられるだろうか。

探究5 被子植物の分類

準備

いろいろな植物(アブラナ,ツツジ,カラスノエンドウ,スズメノカタビラなど),ピンセット,ルーペ

被子植物の特徴はさまざまで,観点もたくさんあげられます。ここでは被子植物を分類するときに使う,「葉」に主に注目して,どのように分類できるか考えてみましょう。

葉の外形は種類によってちがいます。葉の外形で分類しようかな。ほかの観点はないかな?

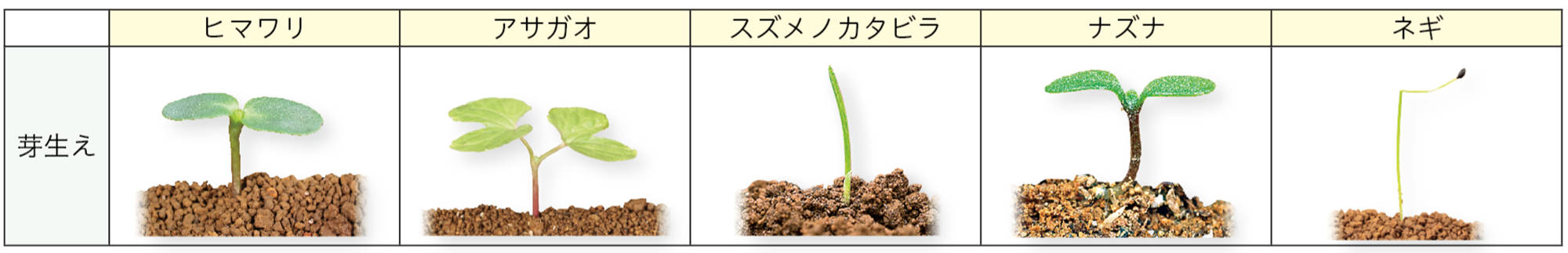

めばえのようすも,分類するときの観点として参考にしてみましょう。

❶ 探究2のときのように,自由に観点と基準をもうけるのではなく,ここでは専門的に植物を分類する。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.32>

1 葉脈

葉にあるすじを【葉脈】という。アブラナなどのように網目状になっている状態を【網状脈】,イネなどのように平行にならんでいる状態を【平行脈】という(図19)。

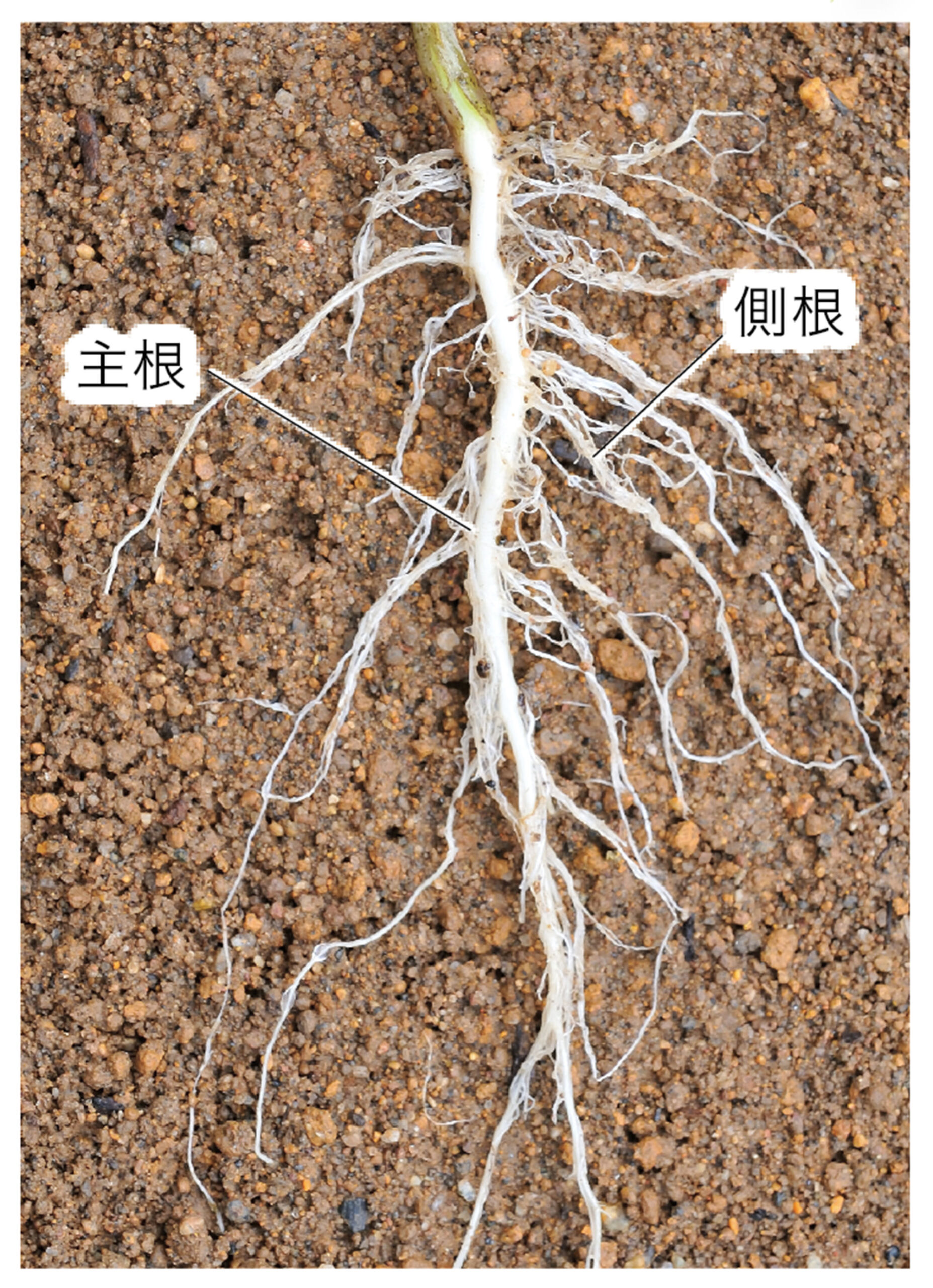

2 根のつくり

アブラナなどは太い根【主根】を中心にそこから細い根【側根】が数多く出ている。一方,イネなどは,主根がなく,だいたい同じような太さの根【ひげ根】が数多く出ている(図20)。

3 子葉

植物の種子の中でつくられる最初の葉を【子葉】という。アブラナなどは子葉が2枚であり,一方,イネなどは子葉が1枚である(図21)。

一般に,網状脈をもつ種類は,根が主根と側根に分けられ,子葉は2枚である。一方,平行脈をもつ種類は,ひげ根をもち,子葉は1枚である。このように,被子植物は2つのグループに分けることができる。

種子には,デンプンがふくまれていて,これが発芽のときの養分になります。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.33>

4 植物の分類のまとめ

子葉が2枚であるグループを【双子葉類】という❶。一般的に双子葉類の葉脈は網状脈であり,根は主根と側根の区別がある。一方,子葉が1枚であるグループを【単子葉類】という。一般的に単子葉類は,葉脈が平行脈であり,根はひげ根でできている。

このように区分していくと,被子植物を2つのまとまりに分類できる。

これまでの植物の分類をまとめると,図22のようになる。

たとえば,「なかまのふやしかた」「花のつくり」「子葉のつくり」「からだ全体のつくり」の観点では,図22でそれぞれどのような基準で分けられているか考えてみましょう。

「ある・なし」で明確に判断がつく観点で,さらに,種類による重なりが生じない,ある植物が別々のグループに重複して入ることがない,というように,基準を当てはめる順番にも気をつけて分類されています。

❶ 双子葉類について,アブラナやサクラのように離弁花をもつ「離弁花類」,ツツジやアサガオのように合弁花をもつ「合弁花類」と細分することもある。

※このウェブページは中学校理科1年の学習内容です。<1年p.220>

発展 植物,動物,どこがちがう

そもそも,植物と 動物って,どうやって 分類しているの?

植物と動物を区別するとき,おおまかには上図の箇条書きに示したように考えることができる。ただし,食虫植物のように,ほかの動物から養分をとる植物もいれば,p.219のサンゴのように自ら動きまわることのない動物もいるなど,自然は多様である。

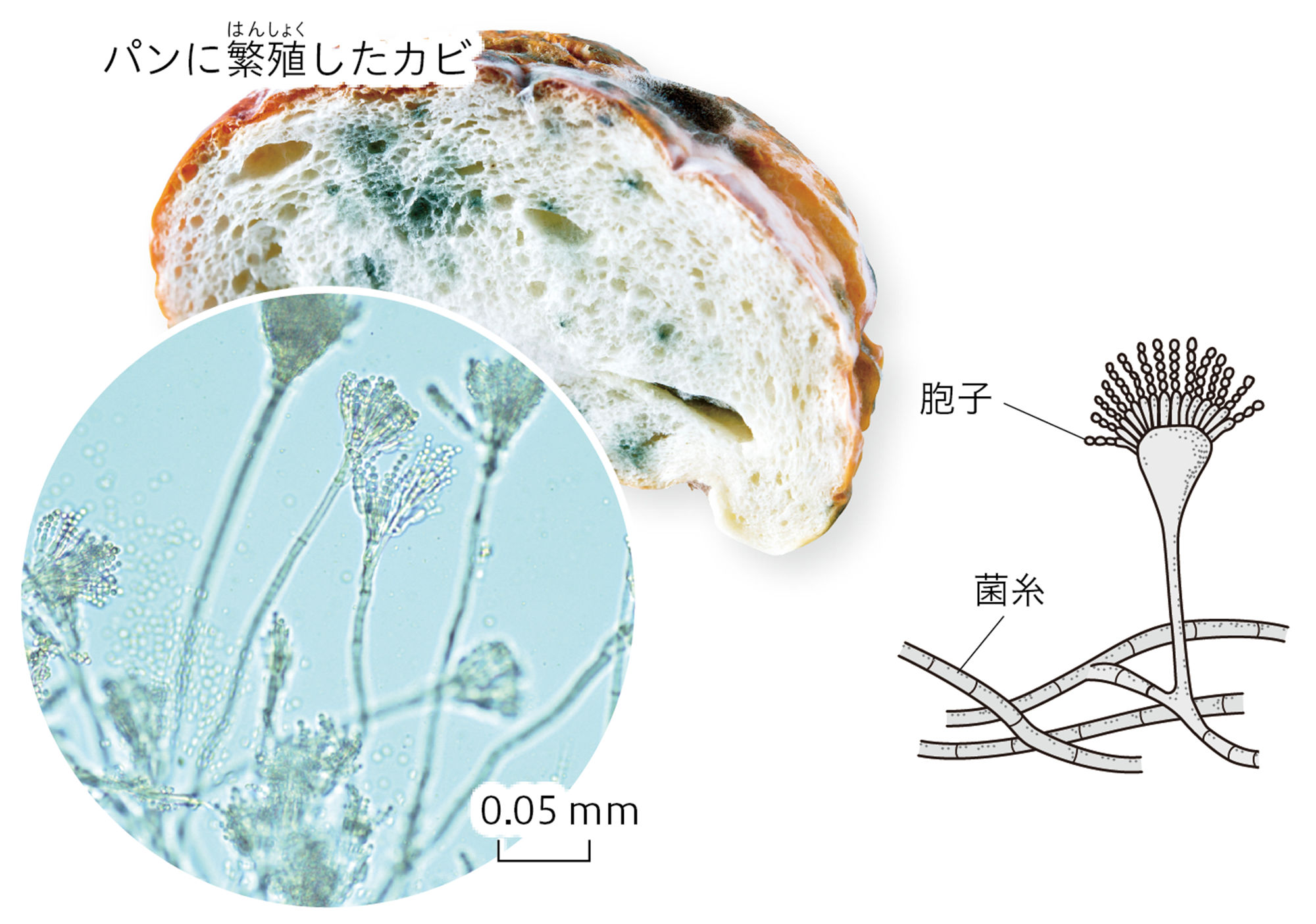

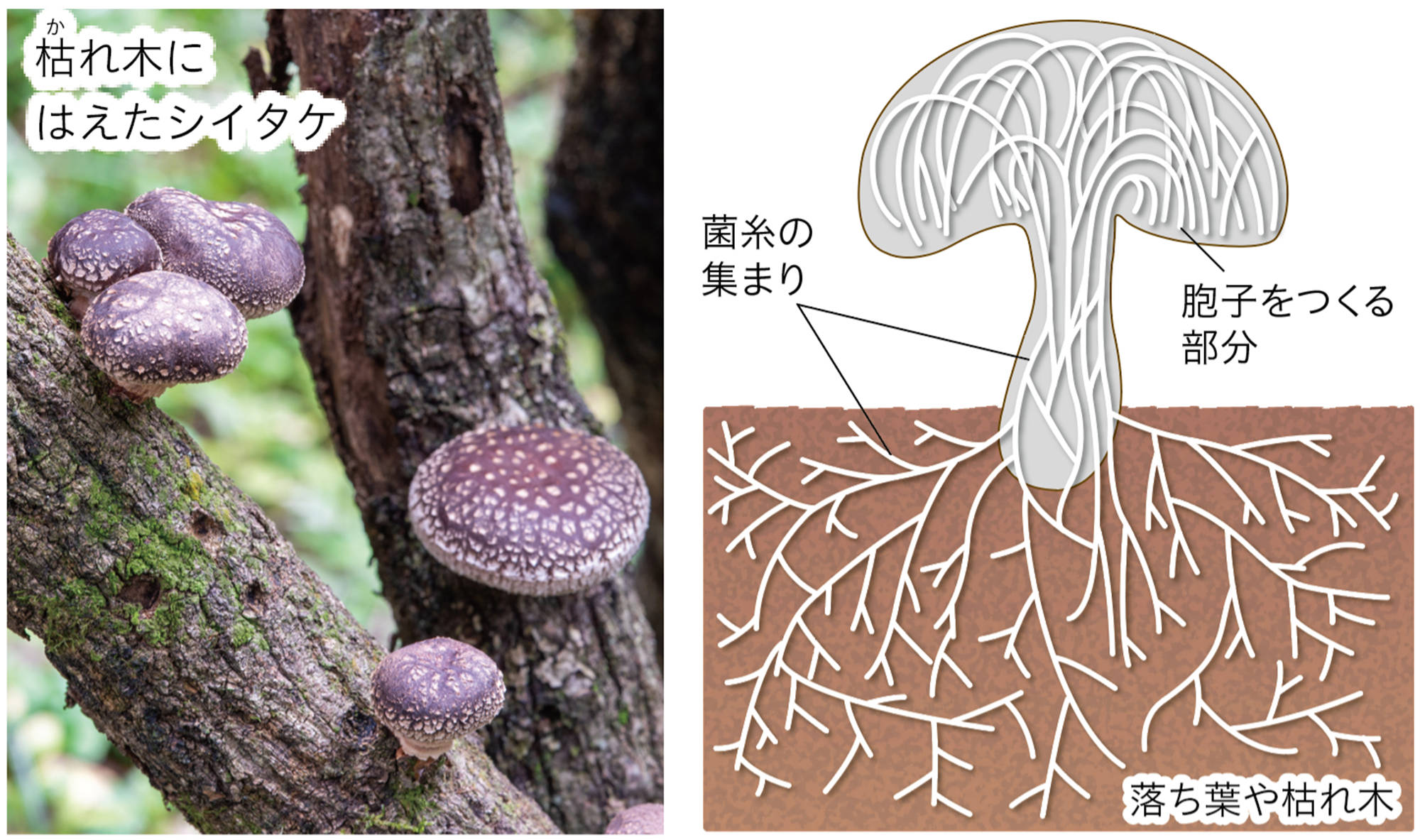

なお,植物でも動物でもない生物も多くいて,海藻のなかま,キノコのなかま,ミドリムシなどの微生物のなかま,細菌などがそれに当たる。くわしくは3学年で学ぶ。

ニュース

- 竹は草?木? 2025年6月18日タンポポは草,ススキも草,マツは木ですが,では竹は…? 実は,『草』と『木』の分類には統一的な見解がなく,特に,両方の特徴をもつ竹は,どちらと考えるべきかの議論が続いている存在でした。この問題に対し,植物の分類に工学的な観点を導入したのが北海道大学の研究グループです。 まず前提として,光合成を行う植物には光が重要であるので,光がよく当たる場所まで自身の背を高くすることは,重要な生存戦略となります。しかし,背を高くしすぎると,今度は自重で倒れてしまうリスクが大きくなるため,植物は自分のからだを支えるしくみをもっています。研究グループは,このしくみに着目しました。 研究では多種の植物の分析を行い,『草』は中空の体内にある水分による張力で自重を支える植物であり,『木』は幹自体の硬さでからだを支えている植物であることを改めて明らかにしました。この新たな分類体系によると,竹は中空構造をもちながらも,体内の水分による張力ではなく,植物体自身の硬さでからだを支えているため,『木』に分類可能であると結論づけています。本研究は,生物学の観点のみでは答えの出しにくい問題について,工学の観点を活用して新たな知見を得たという点に,特に高い価値のある事例となっています。 もと記事リンク(外部サイトに繋がります。公開から時間がたつと繋がらない場合があります) 論文リンク

- 【放射状に葉を広げて雑草を防ぐ「開張型」イネ,開発される】 2023年3月1日農業において「草むしり」は,非常に大変な作業です。さまざまな除草剤などが開発された現代においても,雑草との戦いは終わっていません。 そんな雑草との戦いに,ニューフェイス「開張型」イネが参戦するかもしれません。 農研機構が開発したこのイネは,イネの先祖「野生イネ」との交配により,野生イネがもつ「葉の枚数が少ない時期に葉を横向きに広げる(開張する)」という性質をもち,株と株の間に当たる光を遮ることで,雑草の成長を抑制します。しかも穂が出るころには,広がっていた葉がまっすぐ直立するという性質も併せもつので,刈り取りの際には従来品種と同じように機械を使うことが可能です。 栽培品種が確立されていく中で失われた野生種の形質が,現代の農業問題を解決する糸口となるかも,というのは,なんだかワクワクする話ではないでしょうか。 もと記事リンク

- 【「自分で動く不思議な豆」を入手→実は無許可で輸入してはいけないやつだった!?】 2023年3月1日一見するとごく普通なマメ。しかし「やばいものを手に入れてしまった」というコメントとともにSNSに投稿された動画は,いろいろな意味で「やばい」シロモノでした。 動画を再生すると,机の上に置かれたマメは,手も触れていないのにカタン,カタカタ……と勝手に動き回り始めます。実はこれ,種子の中に寄生しているガの幼虫が中で動くとマメも動くという,アメリカなどで売っている玩具(メキシコトビマメ)なのです。そして投稿者のとらふずくさん(@raptorial_owlet)は気付きます。これ,防疫とか大丈夫か? と。調べてみると案の定,植物防疫の観点から輸入禁止の品でした。なんで普通に販売されているんだ……!? とらふずくさんはすぐに自治体の植物防疫所に連絡し,マメはすべて引き取ってもらえたそう。お店に並んでいた分も,植防のほうで対処済みとのことです。 もと記事リンク

- 【ねこじゃらし(エノコログサ)でポップコーンを作ってみた!】 2023年3月1日「ねこじゃらし」でおなじみのイネ科雑草,エノコログサ。この草の実を炒るとポップコーンのように弾けてふくらむ……と,物の本には書いてあります。本当に? 試してみよう! という動画です。 九州大学の大学院と九州オープンユニバーシティが運営するチャンネルなだけあって,インドネシアの「箕」など,やたらと気合の入った本気の装備でエノコログサに挑みます。が,数人がかりで採れた実はひとつまみほど。果たしてねこじゃらしポップコーンはできるのか? そして気になるお味は? 動画を参考に,真似をしてみるのも楽しそうです。 もと記事リンク

- 【120年ぶり,竹の一斉開花】 2023年3月1日17年ぶりの周期ゼミがアメリカで発生している2021年,日本では120年ぶりの現象が観測され始めています。 それは,身近な植物であるタケの一斉開花です。 前回の竹の開花は,ハチクならば明治時代の1908年頃で,2020年代が次の開花時期と予測されていました。そして昨年から少しずつ,タケの花が咲いたという報告が全国であがり始めています。 開花のピークは2020年代の半ば頃ではないかと予想されており,今後数年は開花に立ち会えるチャンスです。タケの花は,春の終わりから初夏よく見られるそうです。 もと記事リンク

- 【攻略サイト最大手は農林水産省HP!? 天穂のサクナヒメ】 2023年3月1日ゲーム公式サイトで最初に表示されるのは「米は力だ」という力強い文字。 「天穂のサクナヒメ」は,和風アクションRPGというジャンルながら,「日本伝統の米づくりをゲーム史上類を見ない深さで体験することができる(ゲーム公式HP)」という,異色のゲームです。 タイヌビエ,コナギ,クログワイといった難防除雑草や,イネツトムシ(イチモンジセセリ),ウンカ,イナゴなど,現代においても収量に直結する害をもたらす害虫が登場し,いもち病や倒伏なども発生する,ゲームとは思えないリアルな稲作が体験できます。 理科のみならず,社会科や,小学校での稲の栽培経験など,分野を横断した知識がつながるゲームとして,プレイしてみてはいかがでしょうか。 もと記事リンク

- 【絶滅したと思われていた「妖精のランプ」,30年ぶりに再発見される】 2023年3月1日タヌキノショクダイは,英語では「fairy lantern (=妖精のランプ)」とも呼ばれる植物です。この植物のなかまは,光合成をせずに土中の菌類から栄養を奪って生活するため,半透明のガラス細工のような,美しくも奇妙な花を咲かせます。 今回再発見されたコウベタヌキノショクダイは,1992年に1個体が発見されたのみで,その後自生地が開発され消滅したためにすでに絶滅が宣言されていました。しかし,そこから約30km離れた森林で生息が確認されたのです。森の落ち葉に埋もれるように咲くわずか1cmほどの花ですが,「暗い林床を照らす「妖精のランプ」のようにみえました」と,熱のこもったプレスリリースが出ています。 美しい花ですが,普段は根だけで暮らす植物であり,気づかずに周囲を踏んでしまうだけでたちまち絶滅してしまうほど繊細な生態であることから,自生地は非公開となっています。 もと記事リンク 論文