※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.10>

1|水中の物体にはたらく力

1 水圧

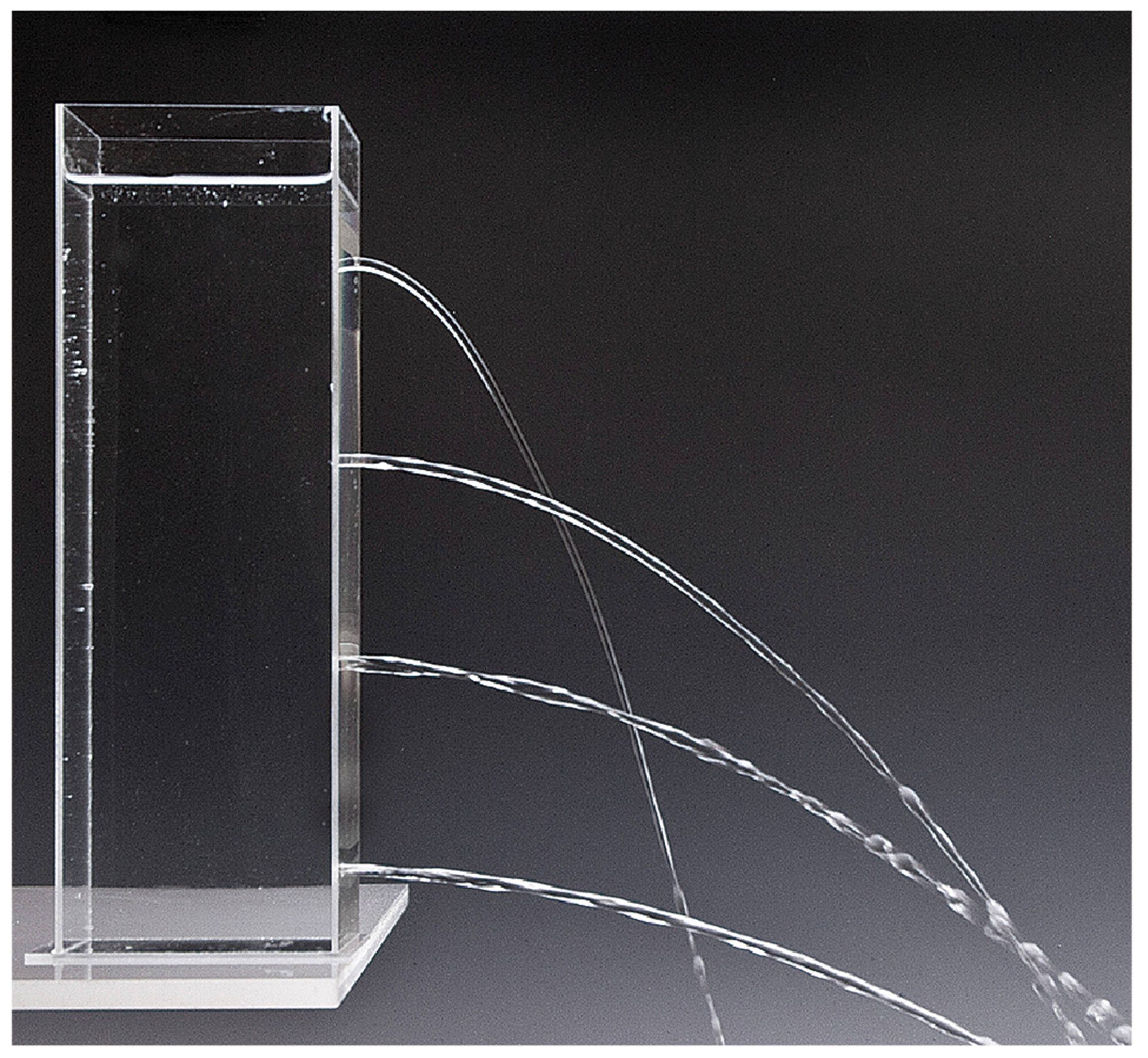

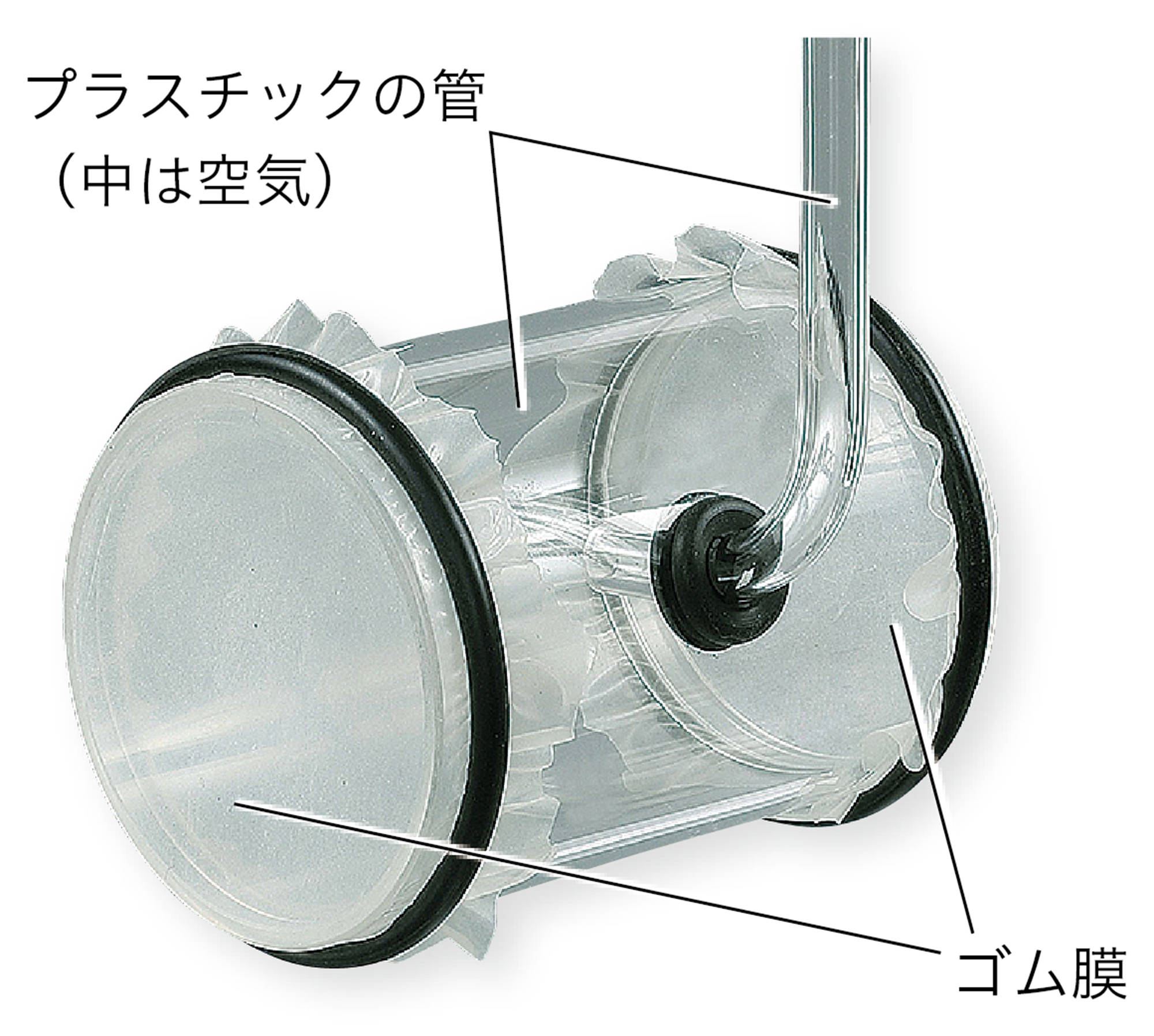

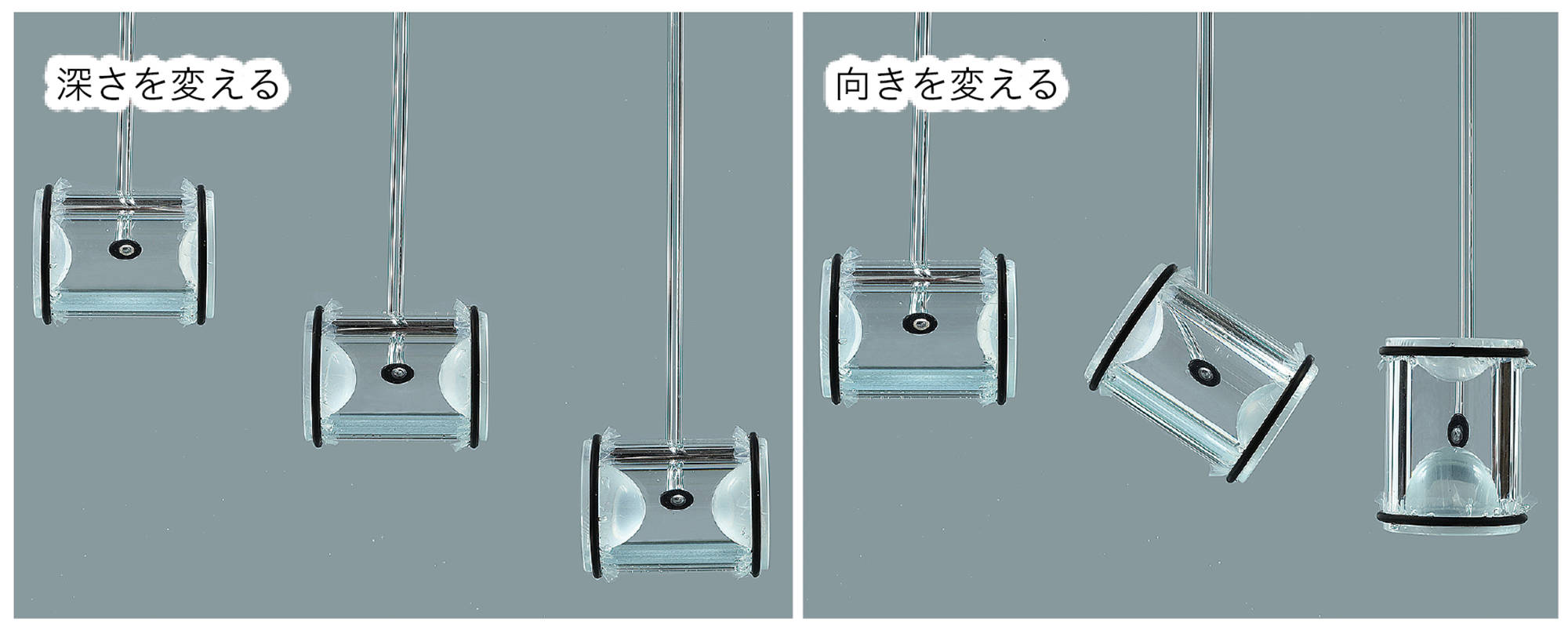

水中にある物体には,水が押す力がはたらく。たとえば,図1のようにすると,手にポリエチレンの袋が押しつけられることがわかる。また,下の「探究1」のように,ゴム膜を張った管を水中に沈めると,深いところほどゴム膜のへこみが大きくなる。また,縦,横,斜めのどの向きに変えても,ゴム膜はへこむ。このように,水中では力が生じていることがわかる。

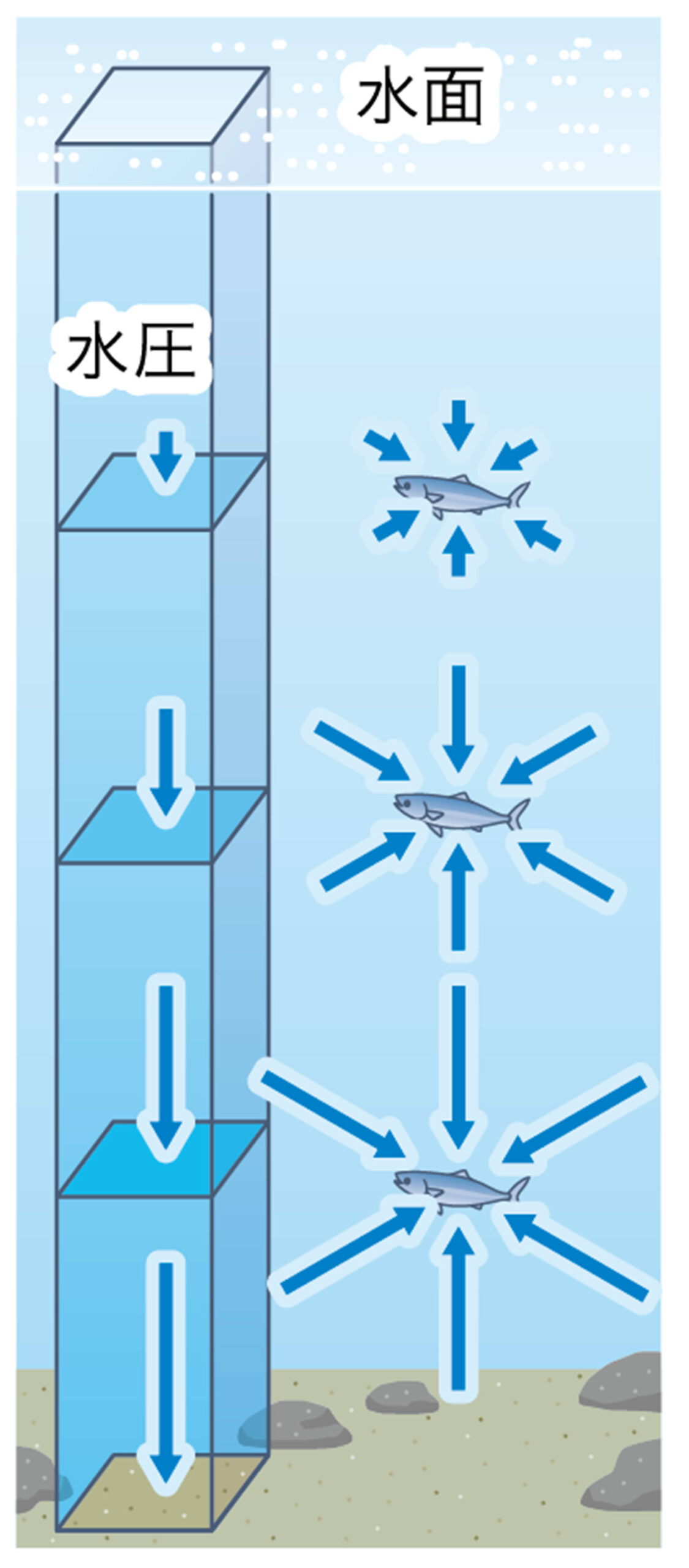

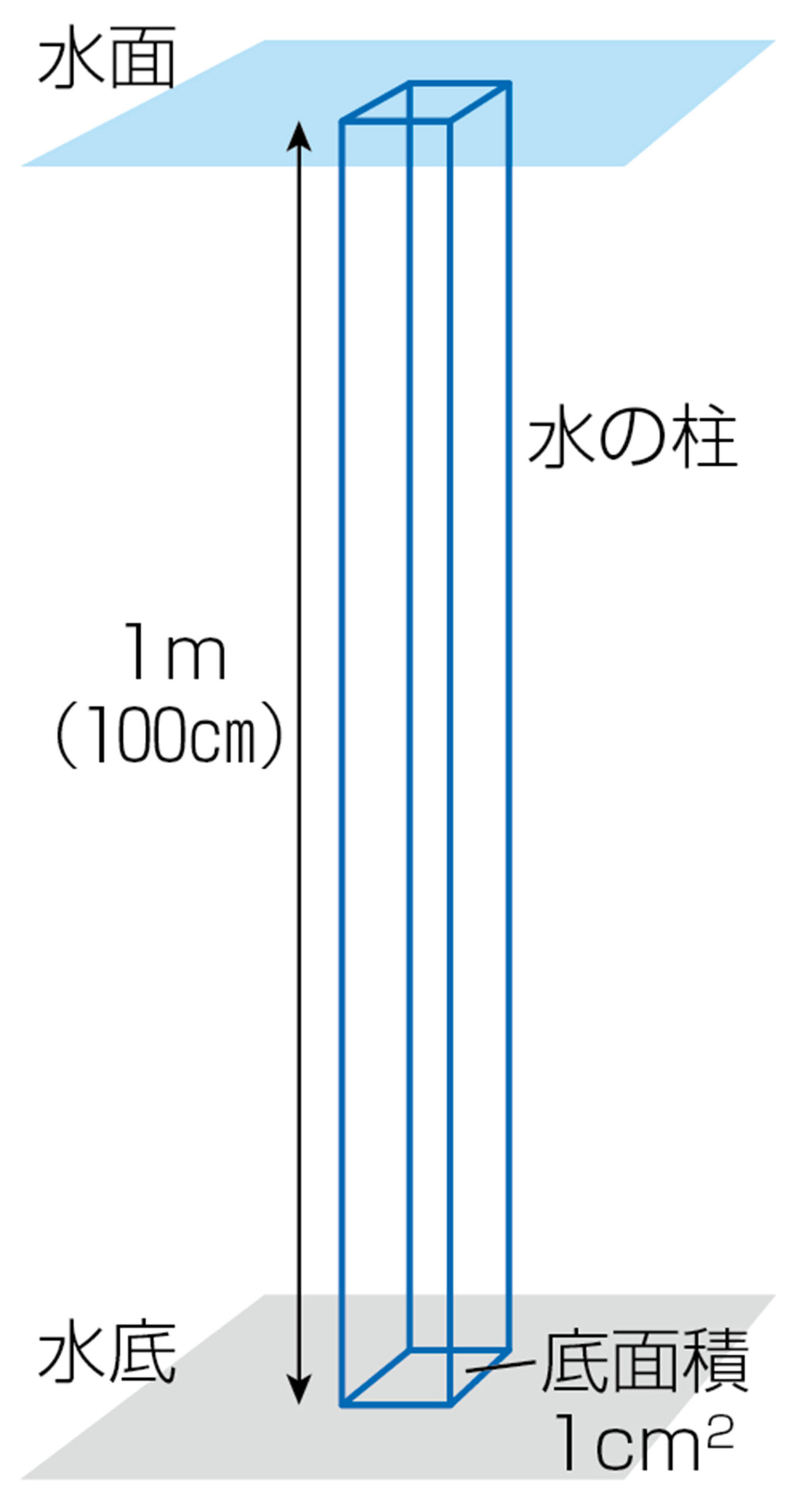

図2のように,水中に水の柱があるモデルを考える。すると,水の重さ(水が受ける重力)によって,水の柱の底面を押す力,つまり圧力が生じると考えることができる。このような,水の重さによる圧力を【水圧】という。水圧は,水中にある物体のあらゆる向きの面に対して垂直にはたらく。また,水圧は水の重さによって生じるので,深さが深いほど,水圧は大きくなる。

図2 水の柱のモデルと水圧の関係

探究1 水圧のようすを観察する

準備

簡易水圧実験器,水そう

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.242>

資料 水没したらドアは開かない

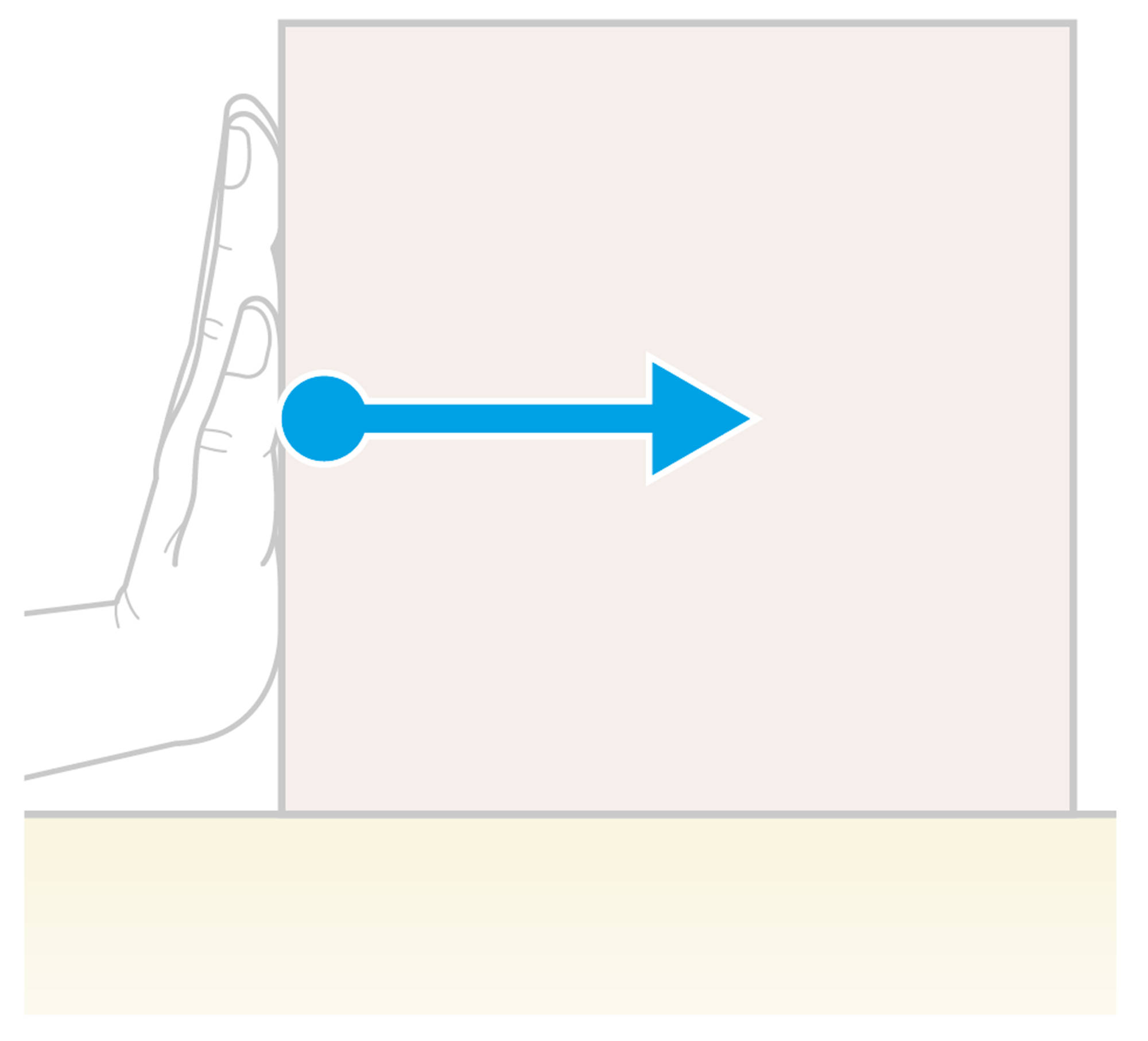

圧力による力の大きさ 力=圧力×面積

1cm²あたり1Nの水圧なので,10cm×10cmの面積にかかる力は,

1N/cm² × 100cm × 100cm = 100N

100Nは約10kgの物体の重さです。10cm四方の小さなふたを開けるには,10kgの物体を持ち上げる力が必要です。

●水没した自動車のドアは開かない

水深1 mに水没してしまった自動車のドアにかかる力の大きさを考えてみましょう。簡単にするため,ドアの中心の水深が1mであったとします。

ドアの面積が100cm×100cmであったとき,1cm²あたり1 Nの水圧なので,100cm×100cmの面積にかかる力は次のように計算できます。

1N/cm² × 100cm × 100cm = 10000N/cm²

10000Nは1000kg(1トン)の物体の重さです。これを人の力で開けることはできません。実際には,水深が1mに満たなくてもドアが開かなくなる事故が起こっています。このようなときは窓から脱出します。

❶ 圧力の標準の単位はPaだが,ここでは計算のしやすさのために,水圧をN/cm²の単位で考えることにしている。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.11>

2 浮力

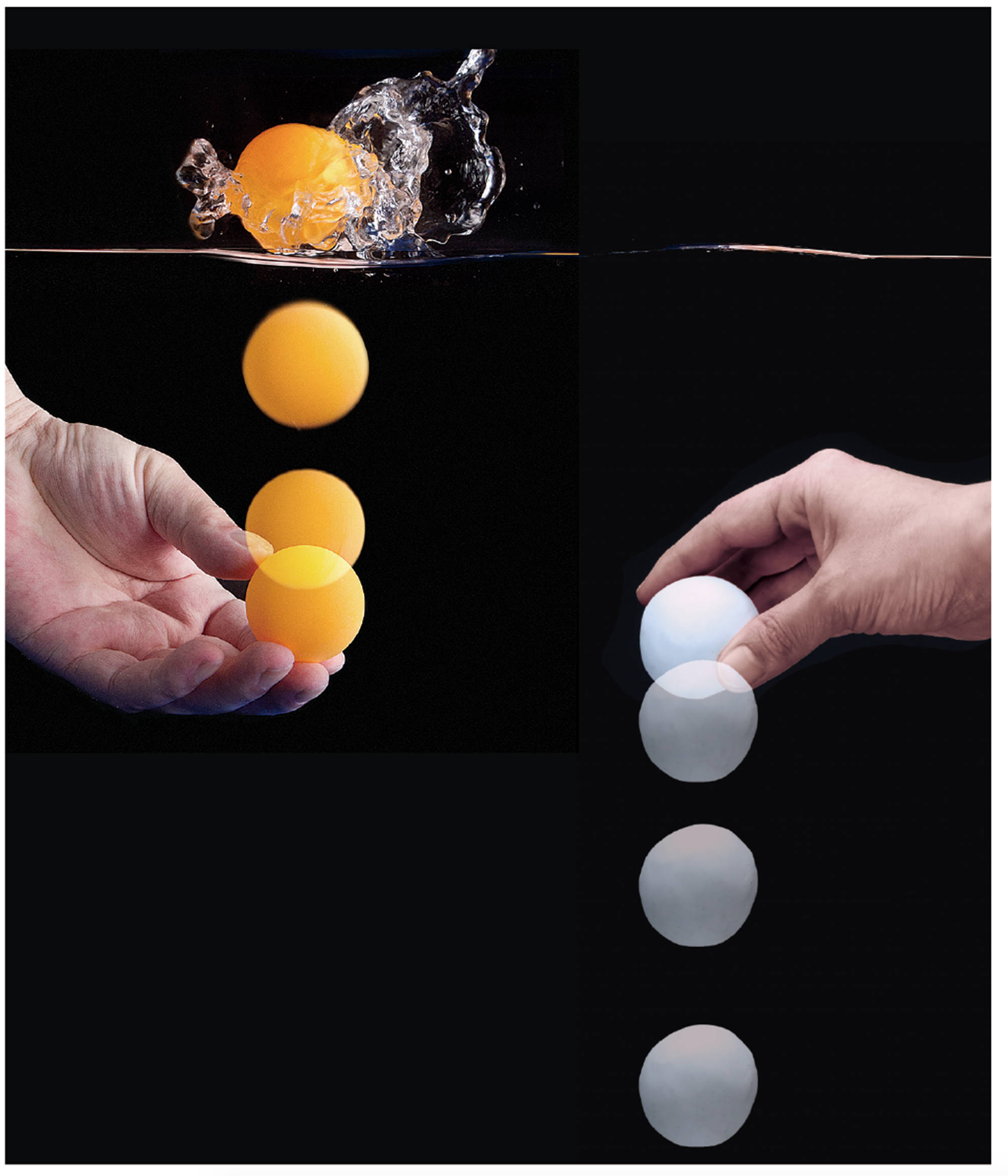

水中でボールをはなすと浮き上がることから,上向きの力がはたらいているとわかる。また,私たちがプールで水中にもぐると,からだが浮き上がるのを感じる。このように,物体が水からはたらく上向きの力を【浮力】という。

物体と浮力の関係をどのように科学的に探究できるだろうか。

探究2 水中の物体にはたらく力

水中でピンポン玉をはなすと,勢いよく水面に浮き上がりました。

ねんどは沈みました。沈む物体には,浮力がはたらかないのかな?

物体を浮き上がらせようとする力はどこからくるのだろう?

重い物体と軽い物体で,はたらく浮力に差があるのかな?

浮力の大きさは何に関係があるか。

水が物体を押しのけようとするんじゃないかな?図1のようにしたら,水が手を押しつけてくる感じがしたから。

物体が水中深くにあるほど,浮力は大きいんじゃないかな?

物体の体積とは関係があるかな。

浮力をどのようにはかればよいだろう。

物体の重さをはかりながら水中に沈めたらどうかな。

はかりに物体をつるして水に沈めるには,どんな道具が必要だろう。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.12>

準備

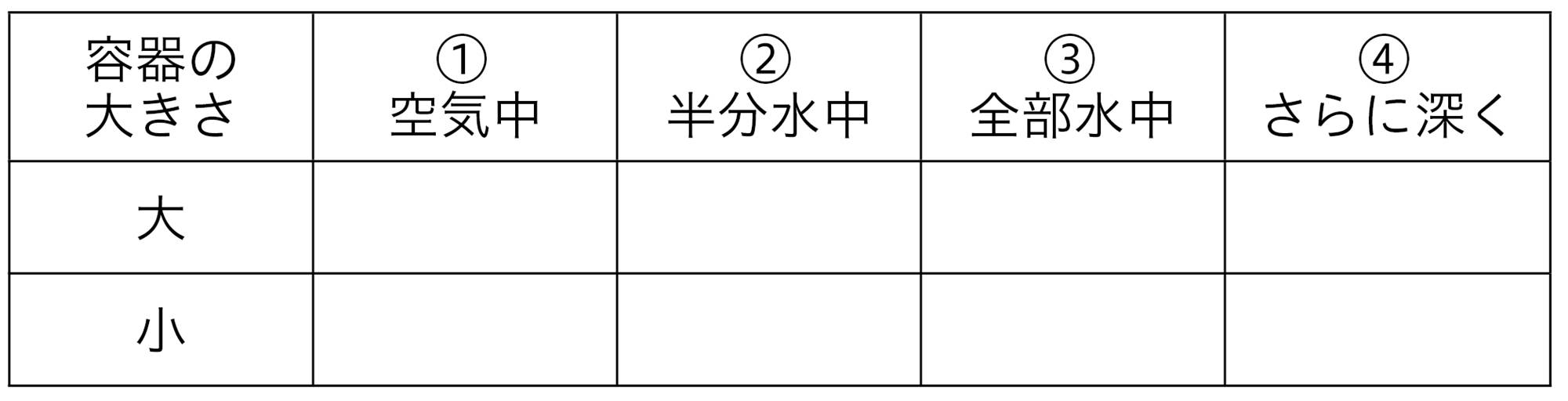

小型の密閉できる容器(プッシュバイアルびん,大きさの異なるサンプルびんなど),おもり(ナットなど,同じ重さのもの),ばねばかり,水そう,糸

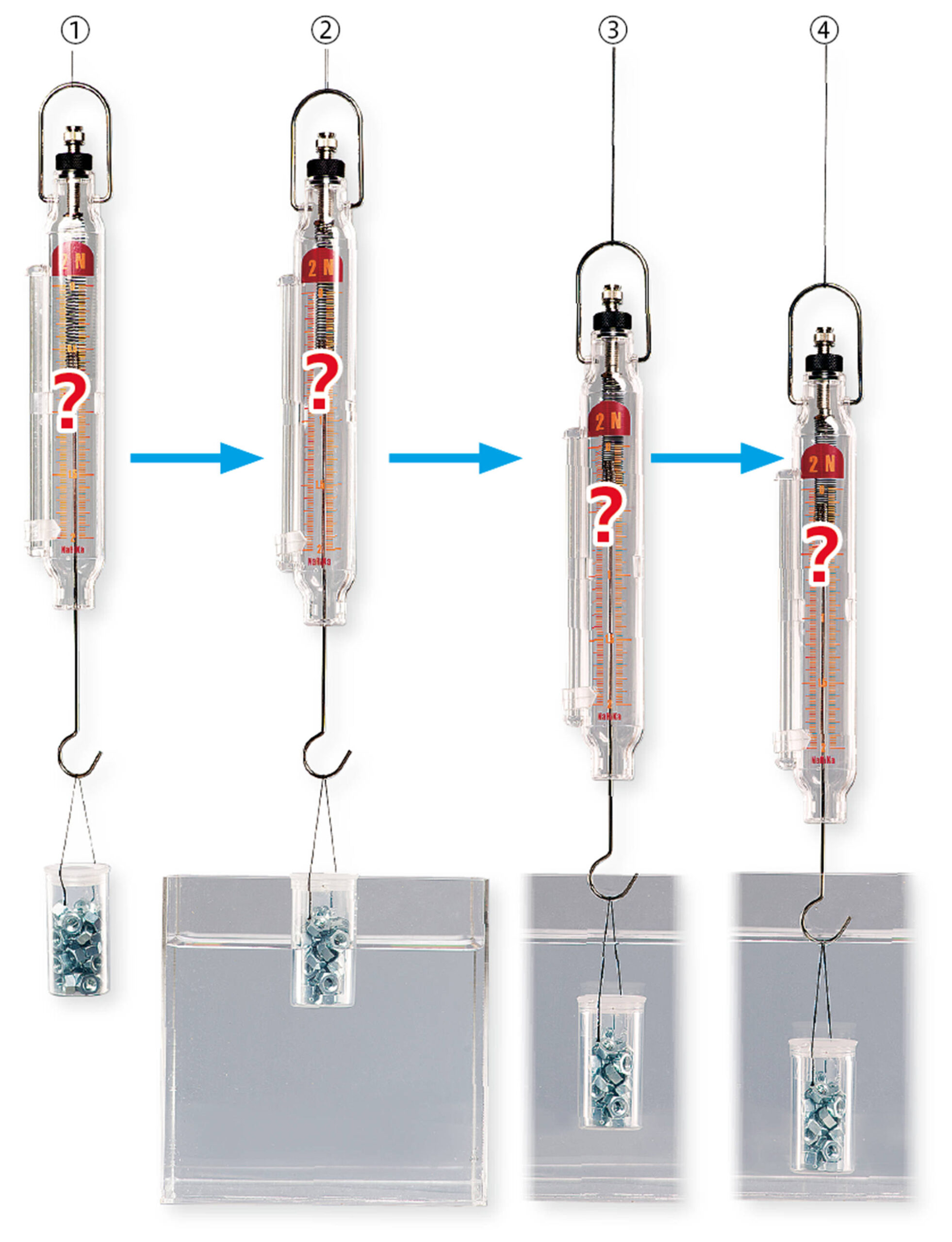

2.空気中での重さをはかる

おもりを入れた容器を糸でばねばかりにつるし,重さをはかる(①)。

3.水に沈めていき,ばねばかりの目盛りを読む

容器をゆっくり水に沈めていき,次のときのばねばかりの目盛りを読む。

- 水に容器を半分(目印の位置まで)沈めたとき(②)

- 容器を全部沈めたとき(③)

- さらに深く沈めたとき(④)

③と④でばねばかりの値がちがったら,浮力の大きさは深さに関係があることになるね。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.13>

ポイント

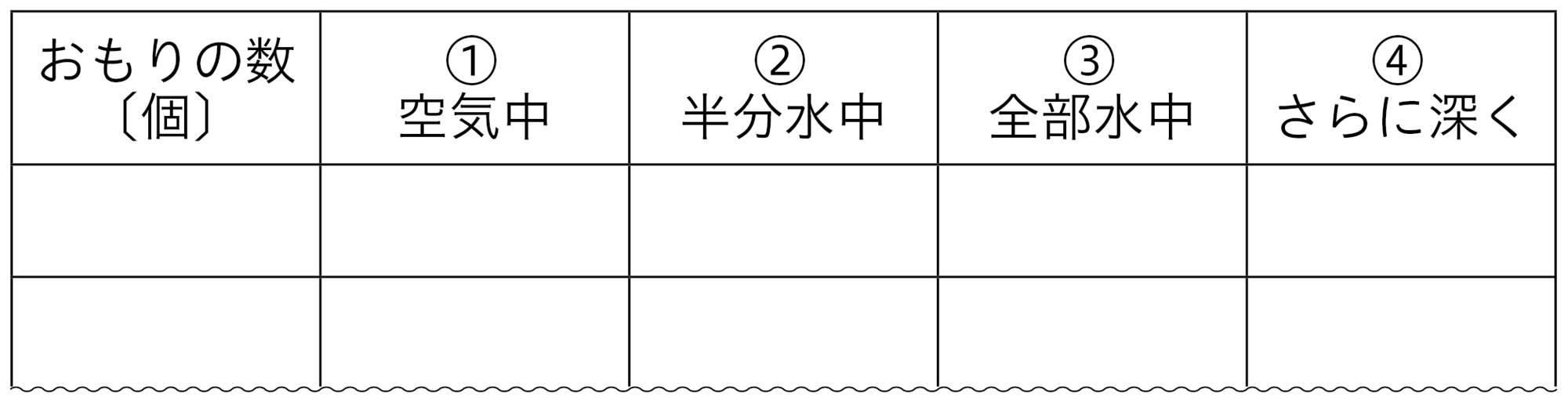

- 結果の表から,浮力の大きさはどのようにして求められるか。

- 浮力の大きさは何に関係があるといえるか。

- 浮力が生じる原因は何か。容器にはたらく力の矢印をかいて考える。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.14>

探究2 結果から考察する

ここでは,結果と考察の例を示していきます。

● 実験A

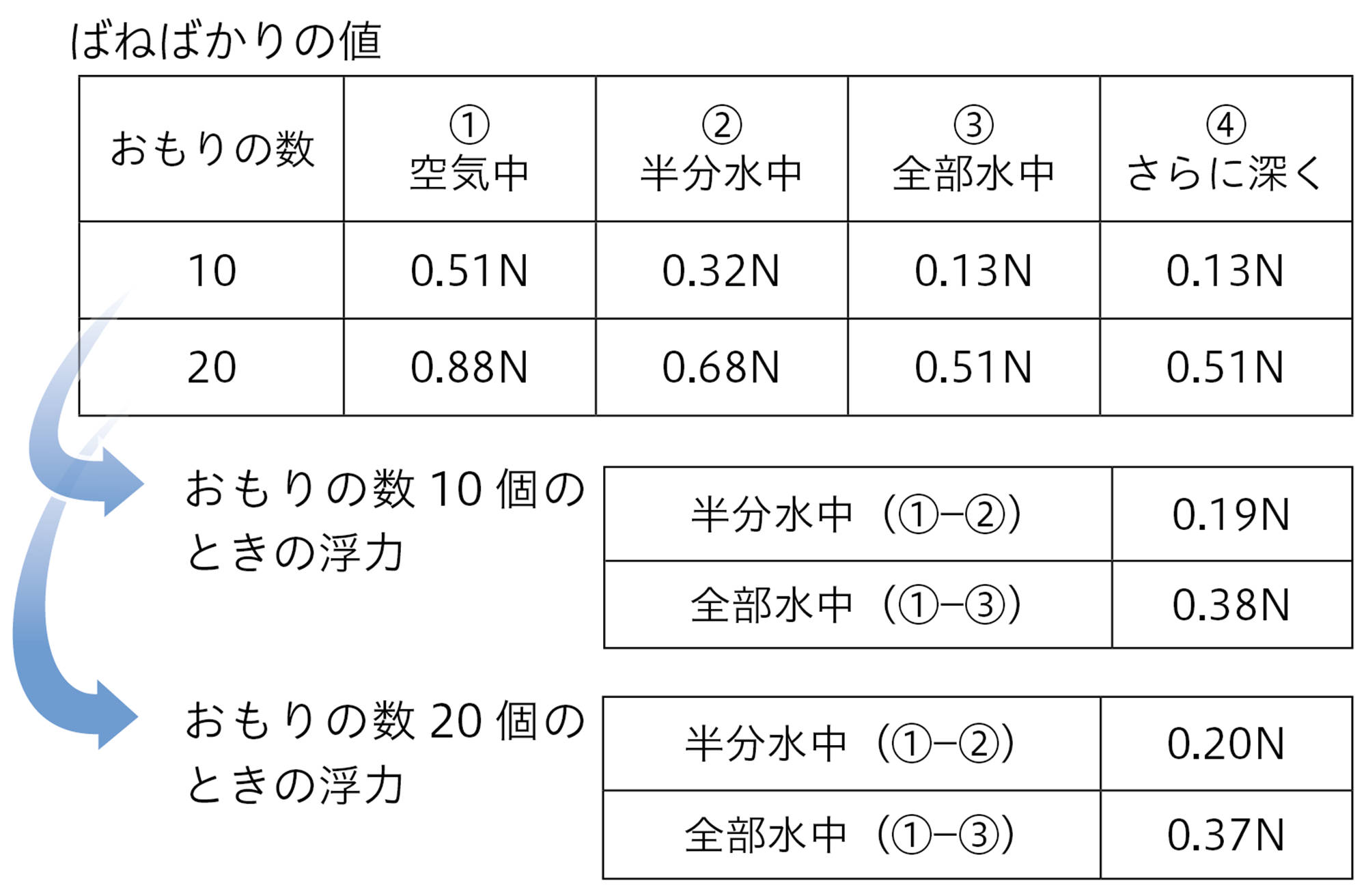

ばねばかりではかりながら物体を水中に沈めると,ばねばかりの値は表1のような結果になった。

● 実験B

容器が大きいと,容器が水に沈まず,容器を沈めるにはたくさんのおもりが必要だった。

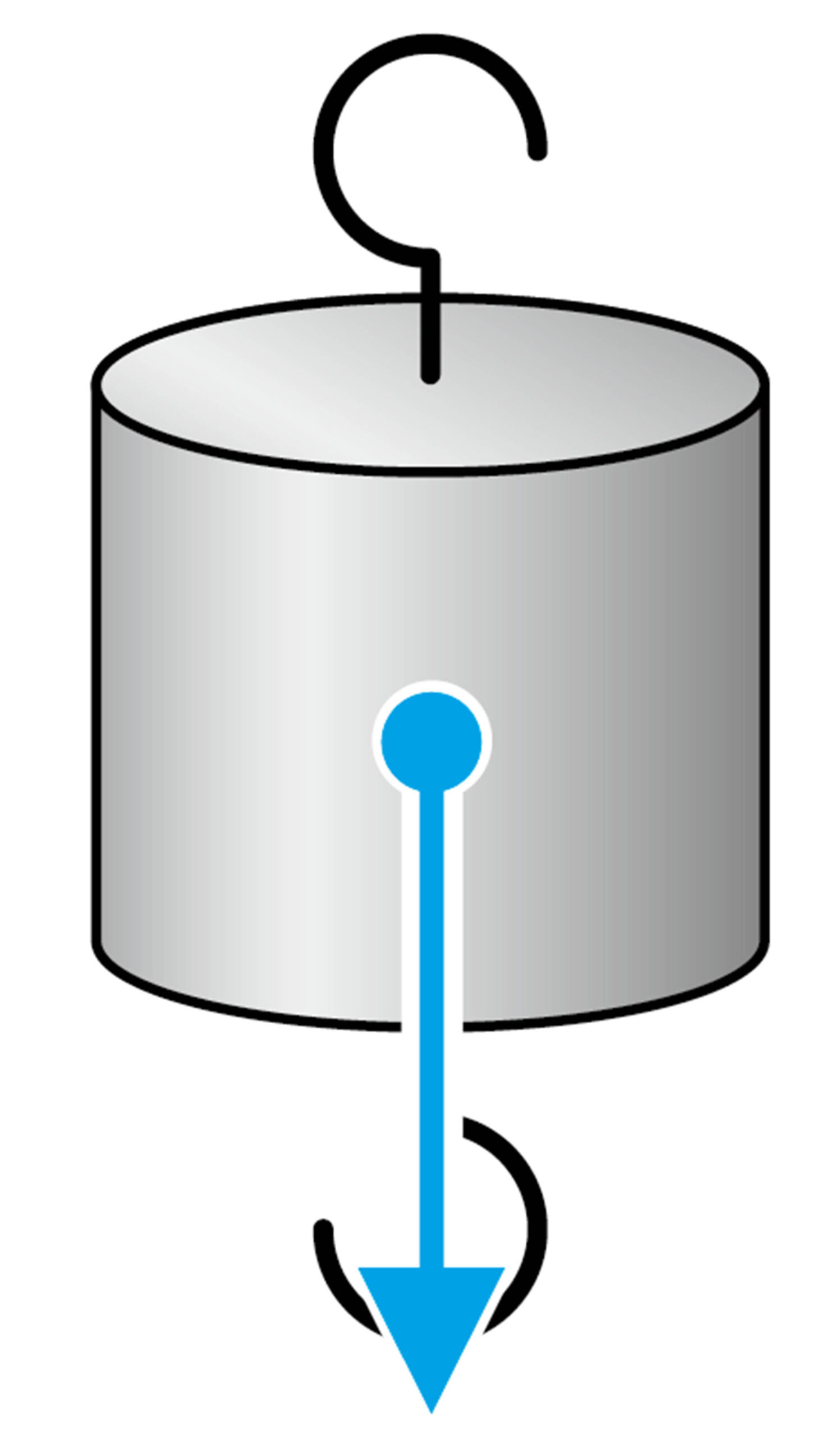

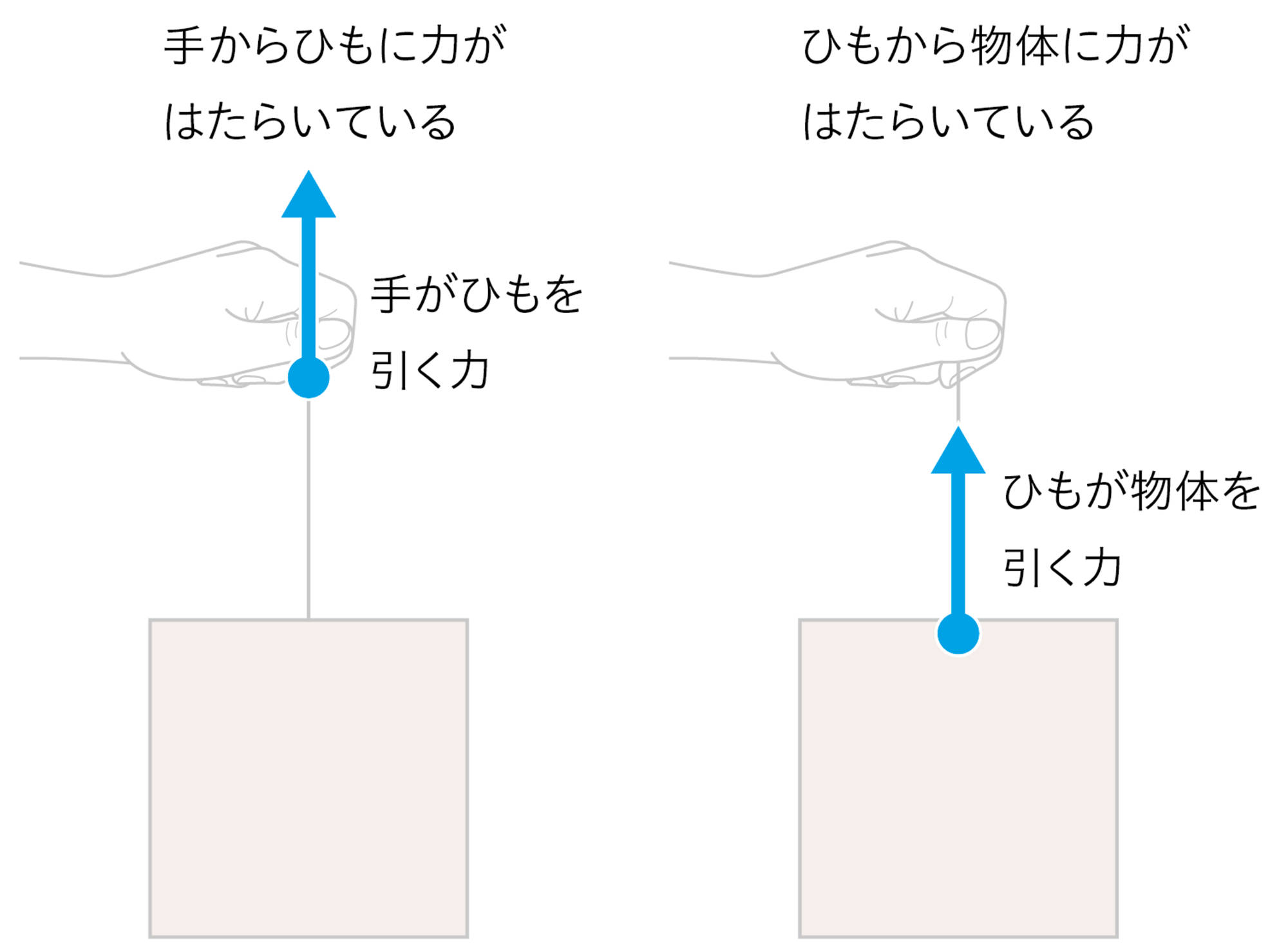

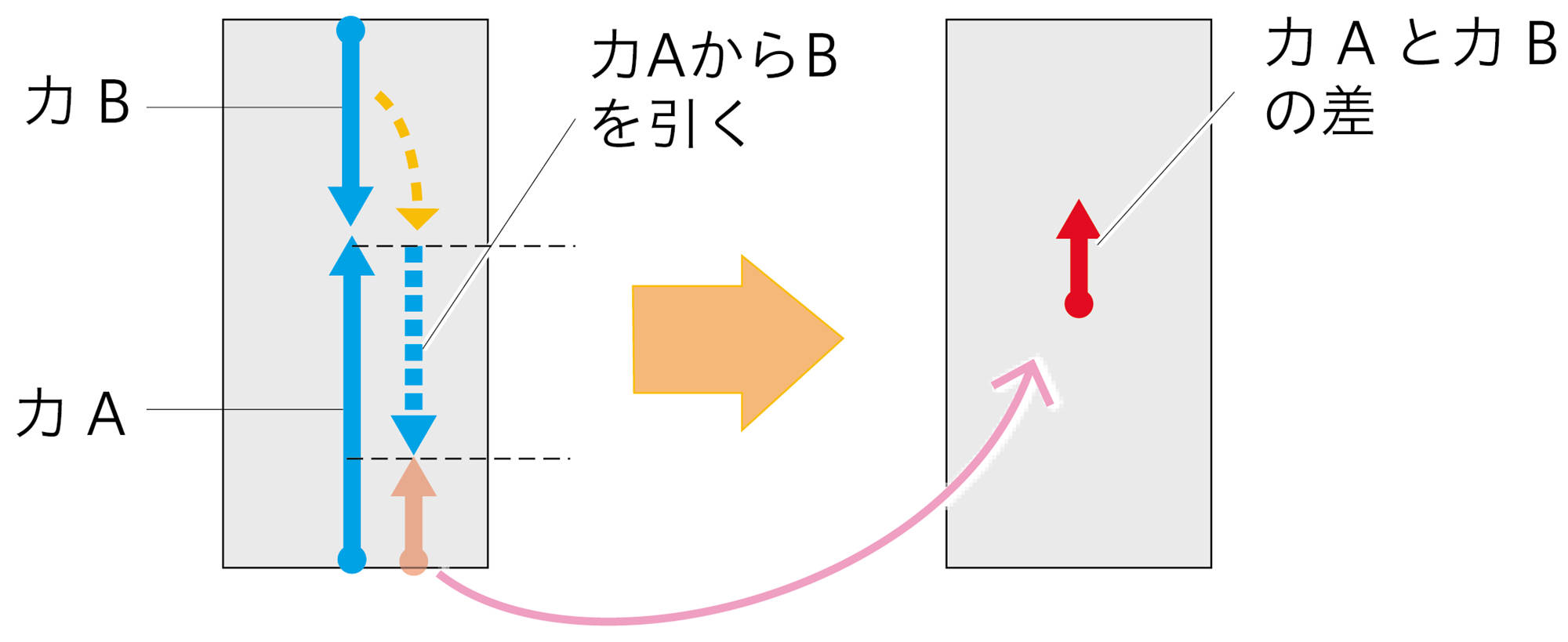

- 物体を水中に入れたとき,ばねばかりの値(②,③,④)は,空気中ではかった値(①)よりも小さいことがわかる。空気中(①)ではかった値と物体を全部水中に入れたときの値(③)の差が浮力の大きさである(図8)。

- 浮力の大きさは,物体の水に沈んでいる体積が大きいほど大きい。

- 物体全体を水に沈めたとき,浮力の大きさは水の深さには関係がない。

- おもりの重さを変えても浮力の大きさが変わらないことから,浮力の大きさは物体の重さには関係しない。

- 水中で物体にはたらく力は水圧なので,浮力は水圧と関係があると思う。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.15>

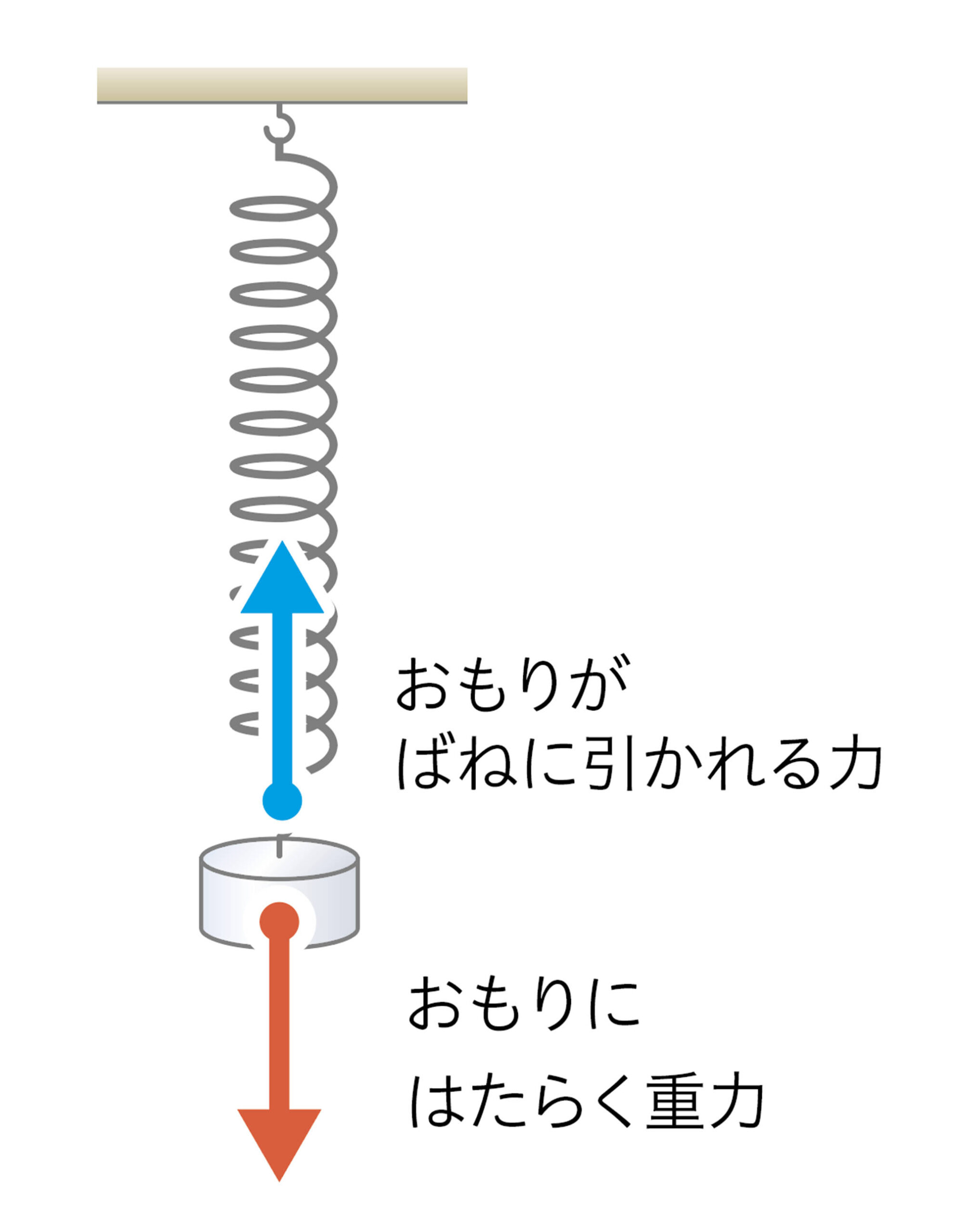

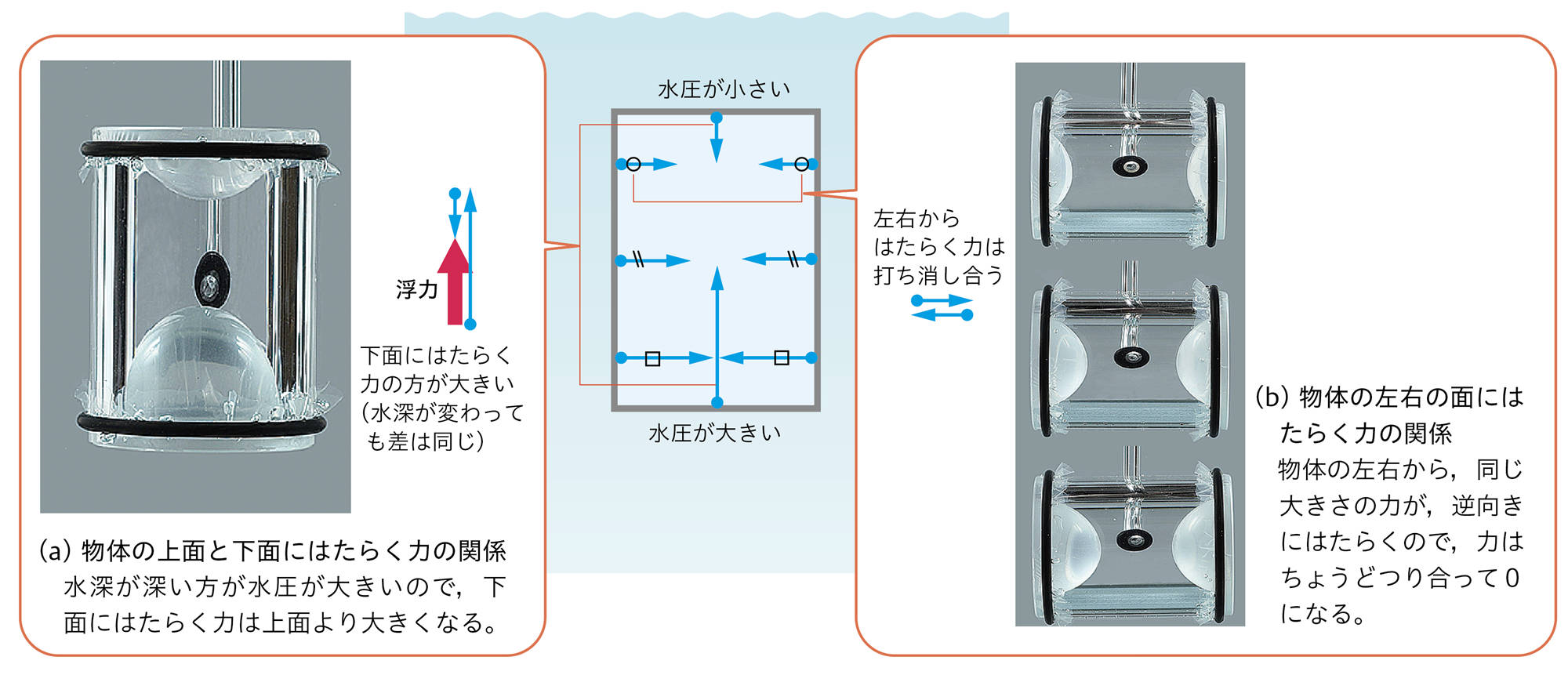

3 浮力と水圧

浮力の原因は水圧である。図9(a)の水中に沈めたゴム膜のへこみ方から,水圧は物体の上面よりも下面の方が大きいことがわかる。一方,物体の側面にはたらく水圧は,たがいに等しく反対向きのため,打ち消し合う。結果として,水中の物体には上向きの力がはたらくことになる(図9(b))。

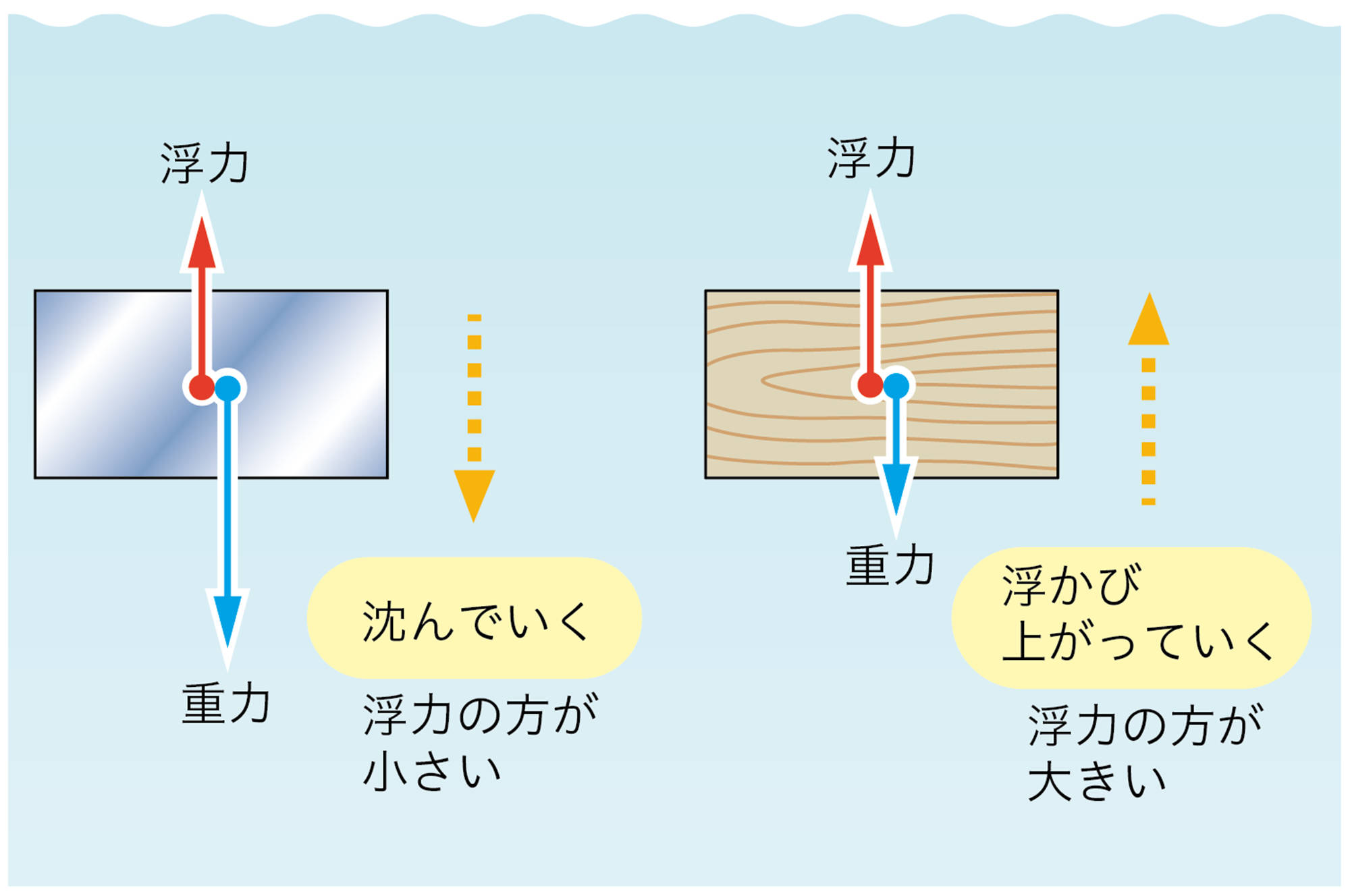

浮力は,水中にあるすべての物体にはたらくが,実際には水に浮く物体と沈む物体がある。これは,物体に対して下向きにはたらく重力と,上向きにはたらく浮力との,どちらが大きいかによって決まる(図10)。

❶ 物体が水面下にあるとき,

下面にはたらく水圧 > 上面にはたらく水圧

である。このとき,

浮力=下面にはたらく水圧による力-上面にはたらく水圧による力

である。

物体の上面と下面の差は常に変わらないので,物体を沈める深さが変わっても,下面と上面にはたらく水圧の差は変わらない。つまり浮力も変わらない。

※このウェブページは中学校理科3年の学習内容です。<3年p.242>

資料 浮いて待て

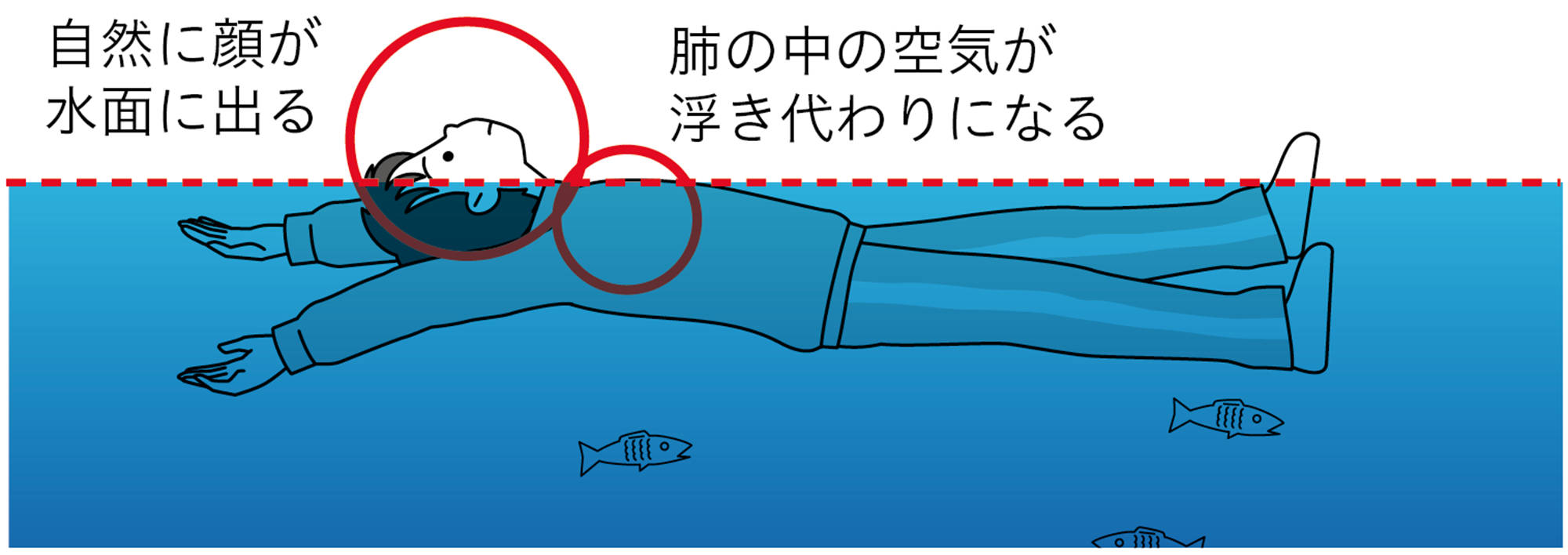

誤って水に落ちて沖まで流されたとき,むやみに泳ごうとしてはいけません。浮いたまま救助を待つ方が助かる可能性が高いことがわかっています。では,長時間浮いているにはどうすればよいでしょうか。

人の体が水中にある体積が大きいほど,浮力が大きくなります。そのため,手を水面上にあげて助けをよぼうとしたときに,手の分の浮力が減って,顔まで沈んでしまう可能性があります。また,大声を出すと肺の中の空気が出て胸の体積が減るため浮力が減少します。

最も体力を失わずに水に浮いていられるのは,図のように,横になって体の大部分を水中に沈めた状態でいることです。鼻や口が自然と水面上に出ます。空気を入れたペットボトルなど浮くものを抱きかかえるともっと楽になります。

ニュース

- 【重さ2トンの石像がいつの間にか移動!? その謎に迫る!】 2023年3月1日島根県宍道湖のほとりにある石像が,だれも知らない間に移動していたと話題になっています。石像は,重さ2トンほどと推定される,亀の形のもの。気づいたらあの場所に動いていたと,近隣住民も不思議がっています。 実際に2019年に撮影された画像と比べてみると,湖畔にあった石像が,2022年には2メートルほど後方に移動していることが確認できます。引きずったような跡があるものの,人の力ではとても動きません。管理を担当する松江市の担当者も首を傾げるこの現象,実は物理的に説明ができるのですが,何だと思いますか? ヒントは「水」「波」「周期」。解答は記事を最後までご覧ください。 もと記事リンク